- •1. Стратегия развития отечественной энергетики.

- •2. Методы определения потребностей промышленных предприятий в теплоте пара и горячей воды.

- •3. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции. Нагрузочная способность.

- •1. Нормативно-правовая и нормативно-техническая база энергосбережения.

- •2. Системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и пароснабжения предприятий. Их назначение. Режимы работы. Требуемые параметры тепла.

- •2.5. Паровые системы теплоснабжения

- •3. Выбор электрических аппаратов, изоляторов, электрических проводов по условиям рабочего (нормального) режима.

- •1. Энергетические обследования и энергоаудит объектов теплоэнергетики и теплотехнологий: задачи, виды, нормативная база.

- •2. Суточные и сменные графики теплопотребления. Методика определения максимальных, средних и годовых потребностей в теплоте каждым типом потребителей.

- •3. Выбор электрических аппаратов.

- •1. Двухобмоточные трансформаторы, особенности, схемы замещения.

- •2. Методы регулирования отпуска теплоты из систем централизованного теплоснабжения.

- •3. Энергосбережение в котельных.

- •1. Защита линий электрических сетей от токов коротких замыканий.

- •2. Изоляционные конструкции теплопроводов. Методика их теплового расчета. Определение тепловых потерь участка тепловой сети и падения температур теплоносителя по их длине.

- •3. Сушильные установки: назначение, устройство и принцип работы.

- •1. Защита от атмосферного электричества сельскохозяйственных предприятий.

- •2. Котельные - основной источник генерации теплоты в системах теплоснабжения. Производственные и отопительные котельные. Их назначение и области рационального использования.

- •3. Теплообменные аппараты: назначение, классификация и принцип работы.

- •1. Классификация, свойства и характеристики теплоносителей.

- •2. Классификация и параметры паровых и водогрейных котельных. Принцип выбора основного и вспомогательного оборудования.

- •3. Кабельные линии, конструкции, преимущества.

- •1. Магистральные и радиальные схемы электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.

- •Энергетические, экологические и экономические показатели котельных.

- •3. Как проводится консервация котла и выполняется защита от стояночной коррозии?

- •1. Проектирование проводок в производственных и общественных зданиях.

- •2. Назначение и классификация тэц, используемых в системах теплоснабжения. Принципиальные тепловые схемы тэц.

- •3. Виды и краткая характеристика потерь энергии и ресурсов в тепловых сетях.

- •1. Приемники электрической энергии, их основные характеристики.

- •2. Коэффициент теплофикации и определение его оптимального значения. Использование пиковых водогрейных котлов.

- •3. Энергосбережение на тэц промышленных предприятий.

- •1. Закон Фурье; коэффициент теплопроводности. Термическое сопротивление теплопроводности.

- •2. Вторичные энергоресурсы промпредприятий, используемые для генерации теплоты. Их количество, параметры, доля полезного использования в системах теплоснабжения.

- •3. Выбор сечения проводниковой арматуры (проводов, кабелей и шин) в электрических сетях.

- •1. Теплопроводность через плоские, цилиндрические, 1-слойные и многослойные стенки.

- •2. Компрессорные машины. Назначение, область применения.

- •3. Воздушные линии с расщепленными фазами.

- •1. Теплопередача через плоские и цилиндрические стенки. Термическое сопротивление теплопередачи через плоские и цилиндрические стенки. Коэффициент теплопередачи; интенсификация теплопередачи.

- •Цилиндр стенки

- •2. Детандер. Классификация, назначение, схема поршневого детандера.

- •3. Виды электрических сетей.

- •1. Лучистый теплообмен; законы Планка, смещения Вина, Стефана-Больцмана. Степень черноты тела; закон Кирхгофа и следствие из него.

- •2. Рабочий процесс газотурбинных установок (гту).

- •3. Надежность электроснабжения сельских потребителей.

- •1. Теплообменные аппараты. Уравнения теплового баланса и теплопередачи; средняя разность температур между теплоносителями. Расчет прямоточных и противоточных теплообменников.

- •12.5.Конструкторский и поверочный расчёт теплообменных аппаратов

- •2. Классификация газотурбинных установок.

- •3. Холодильные установки: назначение, устройство и принцип работы.

- •1. Режим работы сети электроснабжения с глухозаземленной нейтралью с напряжением до 1000в

- •2. Паровые турбины и их классификация.

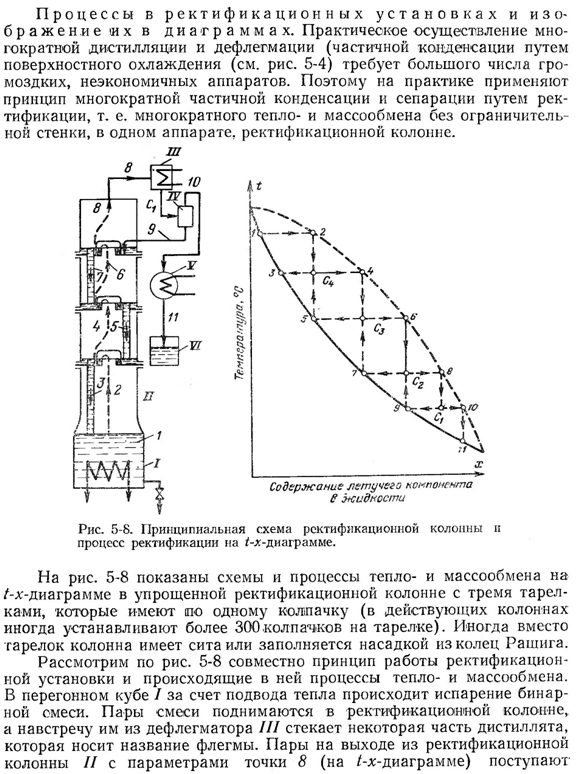

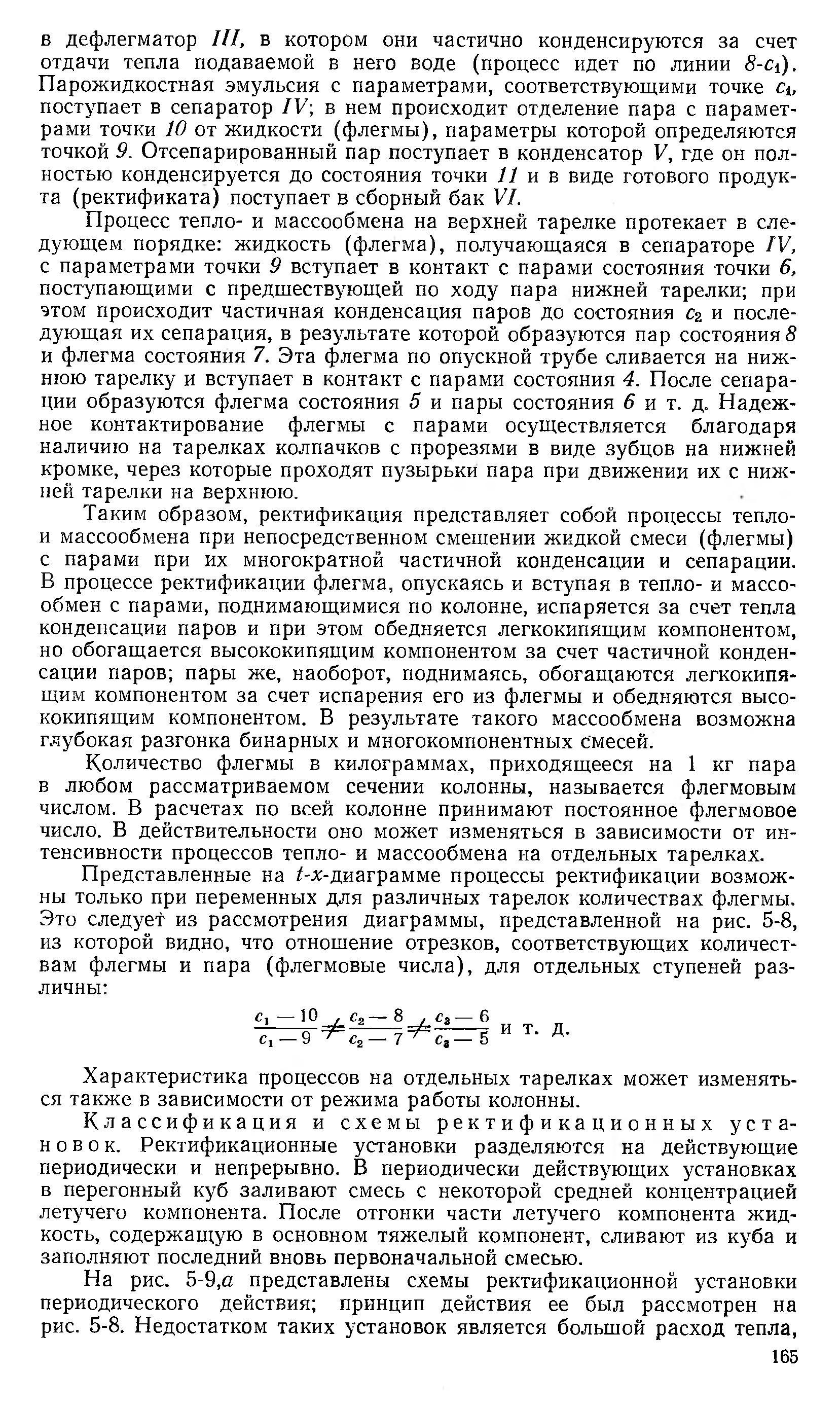

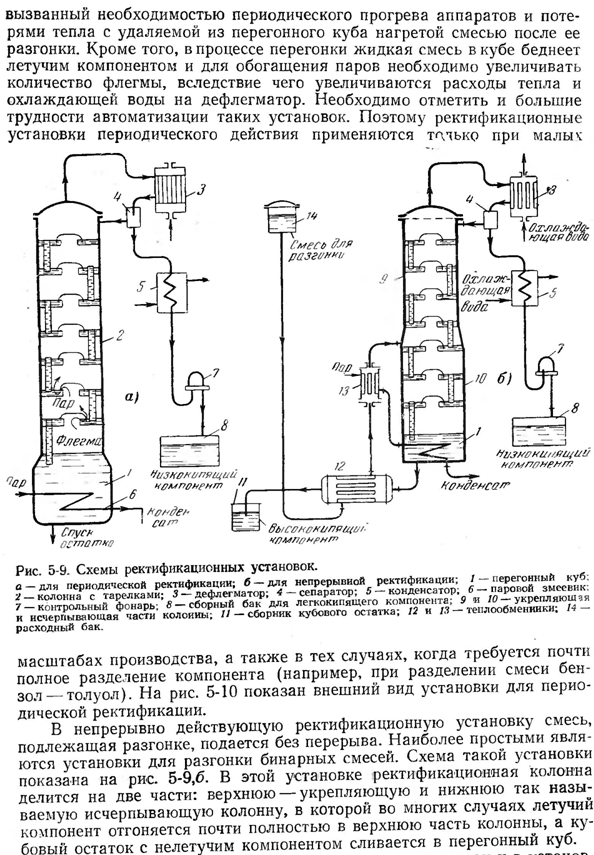

- •3. Ректификационные установки: назначение, устройство и принцип работы.

- •1. Свободная и вынужденная конвекции; физические свойства жидкостей. Числа (критерии) подобия конвективного теплообмена.

- •2. Назначение, роль и место тепловых двигателей и нагнетателей.

- •3. Автоматизация и дистанционные управления – как средство повышения безопасности труда.

- •1. Параметры состояния газа. Уравнение состояния идеального газа. Первый закон термодинамики. Основные процессы идеального газа.

- •2. Абсорбционные установки: назначение, устройство и принцип работы.

- •3. Технические средства безопасности, виды и защита работающих.

- •1. Различия между идеальным газом и реальными газами. Фазовые переходы. Основные процессы с водяным паром. Использование водяного пара в технике.

- •2. Выпарные аппараты: назначение, устройство и принцип работы.

- •3. Методы анализа травматизма и заболеваемости. Их показатели и прогнозирование.

- •1. Газовые смеси. Влажный воздух и его параметры. Изображение на h-d диаграмме процессов сушки в конвективной сушилке и кондиционирования воздуха.

- •2. Качество электрической энергии.

- •3. Требования безопасности к конструкции и эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- •1. Мероприятия по снижению потерь мощности и электроэнергии.

- •2. Равновесие капельной жидкости, движущейся прямолинейно и вращающейся вокруг вертикальной оси.

- •3.8. Равномерное вращение сосуда с жидкостью

- •3. Требования безопасности к конструкции и эксплуатации теплотехнического оборудования.

- •1. Построение годового графика активной мощности.

- •2. Теория физического подобия. Три теоремы теории подобия. Критерии гидродинамического подобия.

- •3. Регенеративные аппараты: назначение, устройство и принцип работы.

- •1. Регулирование напряжения в электрических сетях.

- •2. Виды и образование скачков уплотнений. Уравнения скачков уплотнений.

- •3. Рекуперативные аппараты: назначение, устройство и принцип работы.

- •1. Общие принципы энергосбережения в зданиях и сооружениях.

- •1 Бытовое энергосбережение

- •2 Структура расхода тепловой и электрической энергии зданиями

- •3 Тепловая изоляция зданий и сооружений

- •4 Совершенствование теплоснабжения. Тепловая изоляция трубопроводов.

- •5 Изоляционные характеристики остекления и стеклопакеты

- •2. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. В чем состоит геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли.

- •3. Назовите основные задачи обслуживания паровых и водогрейных котлов.

- •1. Учет энергоресурсов: принципы и требования, предъявляемые к приборам учета тепловой и электрической энергии.

- •2. Поясните основные характеристики газовых потоков: число Маха, коэффициент скорости. Безразмерную скорость.

- •3. Назовите перечень работ выполняемых во время текущего и капитального ремонтов котельных агрегатов.

- •1. Смесительные аппараты: назначение, устройство и принцип работы.

- •2. Потери мощности и электрической энергии в системах электроснабжения.

- •3. Назовите порядок выполнения планового останова котельного агрегата.

2. Паровые турбины и их классификация.

Паровая или газовая турбина является двигателем, в котором теплота и давление рабочего тела последовательно преобразуются в кинетическую энергию, а затем – в механическую работу. При этом газ или пар направляется в сопло, где он разгоняется, а из сопла он попадает на лопатки турбины, где и производит работу. Сила действия струи на лопатку зависит от её скорости w, формы и расположения лопатки. При прочих равных условиях наибольшая сила воздействия на стенку возникает, когда применяют канал, где струя меняет своё направление.

По направлению движения рабочего тела турбомашины делят на осевые (поток движется параллельно оси), радиально-осевые и радиальные, когда поток направлен от периферии к оси ротора (центростремительные турбины) или наоборот (центробежные машины). Преимущественное распространение получили осевые турбины, и именно о них шла речь на предыдущих страницах.

По назначению турбины бывают следующих типов:

К – конденсационные (весь отработанный пар направляется в конденсатор);

П – конденсационные с отбором пара для промышленного потребления;

Т – с отбором пара на теплофикацию;

ПТ – с двумя регулируемыми отборами пара (потребителю и на теплофикацию);

Р – с противодавлением на выходе из установки;

ПР – с производственным отбором и противодавлением;

ТР – теплофикационные с противодавлением.

В обозначении турбин после соответствующей буквы ставится мощность в МВт, начальное давление в атии давление отбора. Мощности паровых турбин (от 2,5 до 1600 МВт) нормализованы, t0 = 435…565 °C.

По конструктивному выполнению турбины бывают:

− одноступенчатые (малой мощности);

− многоступенчатые;

− стационарные;

− транспортные;

– с постоянным или переменным числом оборотов;

− одноцилиндровые;

− двухцилиндровые;

− многоцилиндровые;

− с дроссельным регулированием (редко);

− с сопловым парораспределением и регулирующими клапанами;

− с обводным распределением, когда свежий пар с пониженными параметрами полностью или частично подаётся на последующие ступени или даже во второй, третий цилиндры, минуя предыдущие (устарели).

По принципу действия: активные и реактивные.

По давлению: среднего, повышенного, высокого и сверхкритического давления.

3. Ректификационные установки: назначение, устройство и принцип работы.

БИЛЕТ 17

1. Свободная и вынужденная конвекции; физические свойства жидкостей. Числа (критерии) подобия конвективного теплообмена.

Основные понятия и определения

Передача теплоты конвекцией осуществляется перемещением в пространстве неравномерно нагретых объемов жидкости или газов. В дальнейшем изложении обе среды объединены одним наименованием — жидкость. Обычно при инженерных расчетах определяется конвективный теплообмен между жидкостью и твердой стенкой, называемый теплоотдачей. Согласно закону Ньютона—Рихмана, тепловой поток Q от стенки к жидкости пропорционален поверхности теплообмена и разности температур между температурой твердой стенки tc и температурой жидкости tж: .

![]() (10.1)

(10.1)

Главная трудность расчета заключается в определении коэффициента теплоотдачи α, зависящего от ряда факторов: физических свойств омывающей поверхность жидкости (плотности, вязкости, теплоемкости, теплопроводности), формы и размеров поверхности, природы возникновения движения среды, скорости движения.

По природе возникновения различают два вида движения — свободное и вынужденное. Свободное движение происходит вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц жидкости, находящейся в поле действия сил тяжести; оно называется также естественной конвекцией и зависит от рода жидкости, разности температур, объема пространства, в котором протекает процесс.

Вынужденное движение возникает под действием посторонних побудителей (насоса, вентилятора, ветра). В общем случае наряду с вынужденным движением одновременно может развиваться и свободное. Относительное влияние последнего тем больше, чем больше разность температур в отдельных точках жидкости и чем меньше скорость вынужденного движения.

Движение жидкости может быть ламинарным или турбулентным. При ламинарном режиме частицы жидкости движутся послойно, не перемешиваясь. Турбулентный режим характеризуется непрерывным перемешиванием всех слоев жидкости. Переход ламинарного режима в турбулентный определяется значением безразмерного комплекса, называемого числом Рейнольдса: ,

где w – скорость движения жидкости; ν — коэффициент кинематической вязкости1; l — характерный размер канала или обтекаемой стенки.

При любом режиме движения частицы жидкости, непосредственно прилегающие к твердой поверхности, как бы прилипают к ней. В результате вблизи обтекаемой поверхности вследствие действия сил вязкости образуется тонкий слой заторможенной жидкости, в пределах которого скорость изменяется от нуля на поверхности тела до скорости невозмущенного потока (вдали от тела). Этот слой заторможенной жидкости получил название гидродинамического пограничного слоя. Толщина этого слоя возрастает вдоль по потоку, так как по мере движения влияние вязкости распространяется все больше на невозмущенный поток. Однако и в случае турбулентного пограничного слоя непосредственно у стенки имеется очень тонкий слой жидкости, движение в котором носит ламинарный характер. Этот слой называется вязким, или ламинарным, подслоем.

Аналогично понятию гидродинамического слоя существует понятие теплового пограничного слоя — прилегающей к твердой поверхности области, в которой температура жидкости изменяется от температуры стенок tс до температуры жидкости вдали от тела tж. В общем случае толщины гидродинамического и теплового пограничных слоев пропорциональны, а для газов практически равны.

Интенсивность переноса теплоты зависит от режима движения жидкости в пограничном слое. При турбулентном пограничном слое перенос теплоты в направлении стенки обусловлен турбулентным перемешиванием жидкости. Однако непосредственно у стенки, в ламинарном подслое теплота будет переноситься теплопроводностью. При ламинарном пограничном слое теплота в направлении стенки переносится только теплопроводностью.

Основы теории подобия

Ввиду сложности математического описания процессов конвективного теплообмена аналитическое решение дифференциальных уравнений с условиями однозначности оказывается возможным только в результате дополнительных упрощений, которые в значительной мере снижают практическую ценность полученных результатов. Поэтому многие зависимости для конкретных задач конвективного теплообмена получают экспериментальным путем. Распространение этих эмпирических зависимостей на другие конкретные явления может привести к грубым ошибкам.

Объединение математических методов с экспериментом с помощью теории подобия позволяет распространить результаты единичного опыта на целую группу явлений.

Понятие подобия, как известно, впервые введено в геометрии. Геометрически подобными называются такие фигуры, у которых сходственные (одноименные) стороны пропорциональны, а сходственные углы равны.

Понятие подобия распространяется на любое физическое явление. Физические явления считаются подобными, если они относятся к одному и тому же классу, протекают в геометрически подобных системах, и подобны все однородные физические величины, характеризующие эти явления. Однородными называются такие величины, которые имеют один и тот же физический смысл и одинаковую размерность. Таким образом, для подобных физических явлений в сходственных точках и в сходственные моменты времени любая величина φ′ первого явления пропорциональна величине φ′′ второго явления, т. е. φ′=cφ·φ′′. При этом каждая физическая величина φ имеет свой множитель преобразования cφ′ численно отличный от других.

Аналогично геометрическому подобию уравнения, описывающие подобные физические явления, после приведения их к безразмерному виду становятся тождественно одинаковыми. При этом в сходственных точках все одноименные безразмерные величины, в том числе и безразмерные параметры, будут равны.

безразмерный

комплекс называется числом Нуссельта![]() и представляет собой безразмерный

коэффициент теплоотдачи. Числа подобия,

составленные только из заданных

параметров математического описания

задачи, называются критериями подобия.

Анализ уравнений конвективного

теплообмена позволяет получить следующие

основные критерии подобия:

и представляет собой безразмерный

коэффициент теплоотдачи. Числа подобия,

составленные только из заданных

параметров математического описания

задачи, называются критериями подобия.

Анализ уравнений конвективного

теплообмена позволяет получить следующие

основные критерии подобия:

![]() —критерий Рейнольдса,

характеризующий режим движения жидкости;

—критерий Рейнольдса,

характеризующий режим движения жидкости;

![]() —критерий Грасгофа,

характеризующий подъемную силу, возникшую

вследствие разности плотности жидкости.

Здесь β - коэффициент объёмного расширения

жидкости;

—критерий Грасгофа,

характеризующий подъемную силу, возникшую

вследствие разности плотности жидкости.

Здесь β - коэффициент объёмного расширения

жидкости;

![]() —критерий Прандтля,

определяющий физические свойства

жидкости.

—критерий Прандтля,

определяющий физические свойства

жидкости.

Критерии, составленные из величин, определяющих характер процесса, но не включающие искомых величин, называются определяющими, а критерии, включающие искомые величины, - неопределяющими. Так, при расчёте конвективного теплообмена критерий Nu не является определяющим, так как в него входит искомая величина α. Критерии же Re и Pr в этих же расчётах – определяющие.