- •Методические указания

- •Раздел 1. Микроэкономика

- •Вопрос 1. Характеристика рыночного спроса: рыночный спрос, закон спроса, неценовые факторы спроса, эластичность спроса.

- •Вопрос 2. Характеристика рыночного предложения: рыночное предложение, закон предложения, неценовые факторы предложения, эластичность предложения

- •Вопрос 3. Рыночное равновесие и отклонение от него: излишек и дефицит, излишки потребителя и производителя

- •Вопрос 4. Теория потребительского выбора: понятие полезности, кривые безразличия предельная норма замещения, бюджетное ограничение

- •Вопрос 5. Равновесие потребителя: выбор оптимального набора благ, кривая «доход – потребление», кривая «цена – потребление».

- •Вопрос 6. Природа фирмы и границы ее эффективности. Основные организационно-правовые формы и целевая функция фирмы.

- •Вопрос 7. Экономические издержки и экономическая прибыль.

- •Вопрос 8. Теория фирмы: производственная функция, трансформационные издержки, закон убывающей отдачи.

- •Вопрос 9. Теория фирмы: изокванта, предельная норма технического замещения, изокоста и оптимальная комбинация ресурсов

- •Вопрос 10. Условия равновесия фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Эффект масштаба

- •Вопрос 11. Конкуренция и типы рыночных структур. Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции

- •Вопрос 12. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции

- •Вопрос 13. Олигополия. Стратегическое равновесие на олигопольном рынке

- •Вопрос 14. Поведение фирмы-монополиста.

- •Вопрос 15. Ресурсные рынки: рынок труда, рынок капитала, рынок земли

- •Вопрос 16. «Провалы рынка»: рыночная власть, неполнота информации, внешние эффекты, общественные блага

- •Вопрос 17. Общее равновесие. Эффективность распределения ресурсов: «коробка» Эджуорта, кривая производственных возможностей, правило Парето

- •Вопрос 18. Прибыль и рентабельность

- •Вопрос 19. Антимонопольная политика государства.

- •Вопрос 20. Монопсония на рынке труда.

- •Вопрос 2. Основные макроэкономические школы и направления.

- •Вопрос 3. Снс: основные макроэкономические показатели, номинальные и реальные показатели

- •Вопрос 4. Ввп и методы его расчета. Отражение в ввп качества и уровня жизни населения. Международное сопоставление ввп

- •Вопрос 5. Методика установления макроэкономического равновесия. Закон Вальраса

- •Вопрос 6. Совокупный спрос и его компоненты. Неценовые факторы совокупного спроса

- •Вопрос 7. Совокупное предложение: кейнсианские и классические подходы. Факторы совокупного предложения

- •Вопрос 8. Модель ad – as: краткосрочное и долгосрочное равновесие

- •Вопрос 9. Цикличность развития экономики: теория, виды, фазы цикла, проциклические, контрциклические и ациклические показатели

- •Вопрос 10. Безработица и ее формы. Измерение безработицы.

- •Вопрос 11. Инфляция и ее измерение. Темп инфляции. Кривая Филипса.

- •Вопрос 12. Функции потребления и сбережений. Кейнсианская модель, модель жизненного цикла Модильяни. Теория дохода Фридмена

- •Вопрос 13. Теории денег. Денежное обращение.

- •Вопрос 14. Равновесие на денежном рынке.

- •Вопрос 15. Государственный бюджет: структура. Специфика образования доходов госбюджета.

- •Вопрос 16. Методы финансирования дефицита бюджета.

- •Вопрос 17. Основные инструменты макроэкономической политики государства. Фискальная и монетарная политики

- •Вопрос 18. Экономический рост: виды факторы, показатели. Модель экономического роста р. Солоу

- •Вопрос 19. Инвестиционные расходы государства. Валовые и чистые инвестиции. Теория инвестиций q-Тобина, теория мультипликатора-акселератора

- •Вопрос 20. Равновесие реального и денежного рынков. Модель is-lm. Механизм установления равновесия

- •Вопросы к государственному экзамену

- •По дисциплине «Экономическая теория»

- •Для студентов экономических специальностей

- •Раздел: Микроэкономика

- •Раздел: Макроэкономика

- •Типовые задачи по дисциплине «Экономическая теория» (раздел «Микроэкономика»)

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Типовые задачи по дисциплине «Экономическая теория» (раздел «Макроэкономика»)

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Литература

- •Методические указания

Вопрос 14. Поведение фирмы-монополиста.

Крайний случай несовершенной конкуренции – монополия – ситуация, когда в отрасли господствует одна фирма. В такой рыночной структуре, во-первых, монополист должен быть единственным производителем и продавцом товара, то есть границы отрасли и фирмы должны совпадать, а, во-вторых, товар не должен иметь субститутов, то есть заменителей.

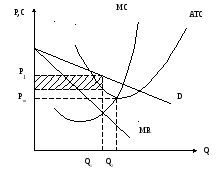

Рис. 1. Правило равновесия монополии

Особо следует выделить ситуацию так называемой естественной монополии. В этом случае отрасль состоит всего из одной фирмы, но обусловлено это не искусственными препятствиями для вступления в отрасль, а экономией на масштабе производства, или эффекте масштаба. Это означает, что средние издержки в долгосрочной перспективе будут минимальны, если отрасль предоставлена только одной, а не нескольким конкурирующим фирмам. Примеры естественных монополий: местное обеспечение электроэнергией, газом, услуги телефонной связи. В этих отраслях эффективнее функционирование одной крупной фирмы, благодаря чему происходит уменьшение затрат ресурсов. Однако в связи с развитием НТР критерий экономии затрат, связанный с деятельностью одной фирмы в отрасли, подвергается определенной корректировке. Так, дальняя телефонная связь, которая всегда считалась естественной монополией, перестала быть таковой из-за внедрения систем спутниковой связи.

Для максимизации прибыли фирма-монополист будет руководствоваться тем же правилом MR=MC, но с учетом того, что предельный доход такой фирмы меньше цены (MR<P), тогда как в условиях совершенной конкуренции он равен цене (рис. 1). Поэтому равновесие достигается при таком объеме производства, когда общие средние издержки (ATC) не достигают своего минимума, а цена (P1) выше средних издержек.

Сверхприбыль (площадь заштрихованного прямоугольника) трактуется как излишек над нормальной прибылью. Но в отличие от квазиренты, имеющую предпринимательскую природу, сверхприбыль на рынке несовершенной конкуренции имеет монопольную природу, то есть порождается исключительным положением фирмы на рынке и контролем над ценой. Объем производства (Q1) при этом будет меньше, чем в условиях совершенной конкуренции (Q2), а цена (Р1 ) – выше, чем у конкурентной фирмы (Р2). Следовательно, покупатели на рынке несовершенной конкуренции приобретают меньше продукции и по более высокой цене. В этом и заключаются негативные последствия монополизации рынка.

Отличие между краткосрочным и долгосрочным периодом не столь важно для монополии. На практике фирмы-монополисты проводят гибкую ценовую политику. Ситуация, когда монополия продает один и тот же продукт по разным ценам различным категориям покупателей называется ценовой дискриминацией. При этом разница в цене обусловлена не различными издержками производства, а уровнем доходов покупателей.

В зависимости от способа осуществления ценовой дискриминации ее делят на три категории:

1. Ценовая дискриминация первой степени (совершенная ценовая дискриминация) – продажа каждой единицы товара по своей цене, равной цене спроса на нее, ведущая к изъятию монополистом всего излишка покупателя.

В чистом виде совершенная ценовая дискриминация трудноосуществима. Приближение к ней возможно в условиях индивидуального производства, когда каждая единица продукции выпускается по заказу конкретного потребителя, а цены устанавливаются по договорам с заказчиками.

2. Ценовая дискриминация второй степени – продажа различных объемов товара (услуг) по разным ценам так, что единица товара (услуги) дифференцируется в зависимости от величины партии. К ценовой дискриминации второй степени относится также применение кумулятивных скидок в зависимости от времени реализации товара (услуги).

3. Ценовая дискриминация третьей степени (сегментация рынка) – продажа единицы товара (услуги) по разным ценам на разных сегментах рынка. Сегментация или разделение рынка на отдельные подгруппы покупателей, каждая со своими особыми характеристиками спроса, позволяет фирмам проводить стратегию дифференциации продукта, чтобы удовлетворить потребности различных групп покупателей, увеличивая возможности сбыта своей продукции.