Глава 9

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ СРЕДОСТЕНИЯ И СЕРДЦА

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ СРЕДОСТЕНИЯ

Средостение — это совокупность органов, расположенных в грудной полости и ограниченных:

— спереди — задней поверхностью грудины;

— сзади — позвоночником и задними отрезками ребер;

— сбоку — медиастинальными листками плевры;

— снизу — диафрагмой.

К органам средостения относятся:

— сердце и перикард;

— крупные сосуды;

— трахея, левый и правый главные бронхи;

— пищевод;

— вилочковая железа;

— лимфатические узлы;

— нервы и жировая клетчатка.

В средостении выделяют передний, центральный и задний отделы (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Схематическое изображение отделов средостения.

1 — передний отдел средостения; II — центральный отдел средостения; III — задний отдел средостения.

170

Рис. 9.2. Рентгенограмма грудной клетки. Передняя проекция.

Здесь и на рис. 9.3:

1 — сердце; 2 — дуга аорты; 3 — восходящая часть аорты; 4 — нисходящая часть аорты; 5 — легочный ствол; 6 — правая легочная артерия; 7 — левая легочная артерия; 8 — верхняя полая вена; 9 — трахея; 10 — ушко левого предсердия; 11 — правое предсердие; 12 — левый желудочек; 13 — правый желудочек; 14 — левое предсердие;

15 — ретростернальное пространство;

16 — ретрокардиальное пространство;

17 — промежуточный бронх.

Границей между передним и центральным отделами средостения является вертикальная линия, проходящая от грудино-ключично-го сочленения к диафрагме.

Границей между центральным и задним отделами средостения является линия, параллельная первой, проходящая по задней поверхности трахеи. Заднее средостение подразделяется на два отдела. Кпереди располагается ретрокардиальное пространство (пространство Гольц-кнехта), оно ограничено спереди

Рис. 9.3. Рентгенограмма грудной клетки. Левая боковая проекция.

задней стенкой трахеи, сзади — передней поверхностью позвоночника. Задний отдел заднего средостения — паравертебральное пространство — простирается от передней поверхности позвоночника до задних отделов ребер.

Кпереди от сердечно-сосудистого массива располагается прозрачное в рентгеновском изображении ретростернальное пространство. Участок средостения, расположенный между задней поверхностью сердца и позвоночником, называется ретрокардиальным пространством. Прозрачность ретростернального и ретрокардиального пространств должна быть одинаковой. Кроме этого, в средостении условно выделяют верхний, средний и нижний этажи. Граница

между верхним и средним этажами находится на уровне межпозвоночного диска ThIV_v, граница между средним и нижним этажами — на уровне межпозвоночного диска ThVIII_lx.

Основные органы и структуры средостения, которые визуализируются на рентгенограммах грудной клетки, обозначены на рис. 9.2 и 9.3.

На рис. 9.4 представлено схематическое изображение основных структур средостения.Схемы изображений различных уровней средостения представлены на рис. 9.5.

Рис. 9.4. Схематическое изображение

основных структур средостения

[O.H.Wegener].

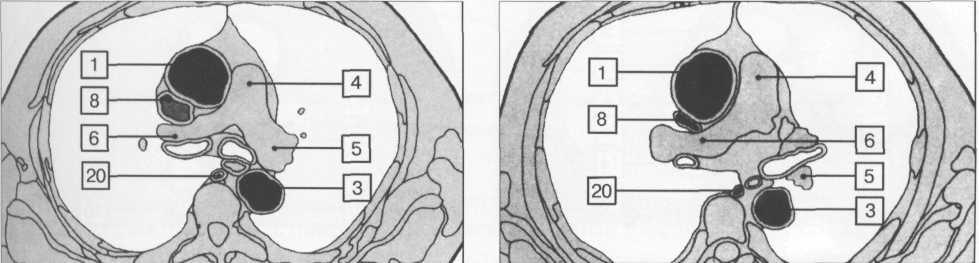

Здесь и на рис. 9.5:

1 — восходящая часть аорты; 2 — дуга аорты; 3 — нисходящая часть аорты; 4 — легочный ствол; 5 — левая легочная артерия; 6 — правая легочная артерия; 7 — правое предсердие; 8 — верхняя полая вена; 9 — подключичная артерия; 10 — общая сонная артерия; 11 — плечеголовной ствол; 12 — внутренняя яремная вена; 13 — наружная яремная вена; 14 — подключичная вена; 15 — вена щитовидной железы; 16 — плечеголовная вена; 17 — нижняя полая вена; 18 — сердце; 19 — щитовидная железа; 20 — непарная вена.

181

Рис. 9.5. Схемы различных уровней средостения [O.H.Wegener].

На рис. 9.6 представлены схемы КТ-срезов лимфатических узлов средостения.

Средостение у новорожденных широкое, на рентгенофамме в прямой проекции занимает около '/, поперечника фудной клетки. Контуры средостения с обеих сторон обычно состоят из двух выпуклых перекрещивающихся дуг: верхняя — дуга вилочковой железы, нижняя — дуга сердца.

ш

Рис. 9.6. Схемы КТ-изображений лимфатических узлов средостения [O.H.Wegener].

Переднее средостение: 1 — загрудинные, 2-7 — преваскулярные;

Центральное средостение: 8 — паратрахеальные, 9 — трахеобронхиальные, 10 — бронхопульмональ-ные, 11 — бифуркационные; 12 — лимфоузлы легочных вен; 13 — лимфоузлы легочной связки; Заднее средостение: 14 —параэзофагеальные; 15 — параортальные; 16 — интеркостальные.

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ ВИЛОЧКОВОИ ЖЕЛЕЗЫ

Вилочковая железа (тимус) — дольчатый орган, расположенный в верхнем отделе переднего средостения, обычно состоящий из двух долей, соединенных рыхлой соединительной тканью. В каждой доле различают шейный и грудной отделы. Шейный отдел, хорошо выраженный у детей до 7 лет, у взрослых может отсутствовать, но иногда сохраняется до преклонного возраста, достигая нижнего края щитовидной железы. У детей до 5 лет верхний полюс шейного отдела выступает выше рукоятки грудины на 10—15 мм, нижний полюс проецируется на уровне III—IV ребра.

Наиболее узкие верхние отделы вилочковои железы называются верхушкой или рожками, расширенная нижняя часть — основанием или нижними полюсами.

183

Рис. 9.7. Расположение вилочковой железы на рентгенограмме в прямой (а) и боковой проекции (б).

1 — верхняя полая вена; 2 — левая плечеголовная вена; 3 — аорта; 4 — перикард; 5 — трахея; 6 — грудина.

Вилочковая железа располагается непосредственно за рукояткой и верхней частью тела грудины. Выпуклая передняя ее поверхность прилежит к задней поверхности грудины и передним концам I—IV ребер. Вогнутая задняя поверхность граничит с трахеей, аортой, верхней полой и левой плечеголовной веной, перикардом. Передненаружные отделы прикрыты плеврой (рис. 9.7).

Вилочковая железа покрыта тонкой соединительнотканной капсулой, от которой вглубь ткани отходят прослойки, делящие ее на дольки. Фиброзная капсула окружена жировой клетчаткой, фиксирующей железу к окружающим органам. Обе доли обычно расположены в средостении относительно симметрично, хотя иногда вилочковая железа может быть смещена в ту или иную сторону.

Артерии вилочковой железы множественные. Они берут начало от внутренних грудных, нижних щитовидных артерий, плечеголовного ствола и дуги аорты. Вены вливаются в левую плечеголовную и верхнюю полую вену, внутренние грудные, перикардиальные и нижние щитовидные вены.

Максимального развития вилочковая железа достигает к 12—15 годам. После 15 лет наступает ее возрастная инволюция. Однако полностью железа не исчезает даже в глубокой старости, и в жировой клетчатке переднего средостения сохраняются ее остатки. Так называемое остаточное жировое тело имеет форму вилочковой железы и окружено капсулой.

РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ

У детей в возрасте до 1 года вилочковая железа имеет наибольшие относительные размеры и массу. Обычно поперечник железы превышает ширину сосудистого пучка сердца, поэтому верхняя дуга средостения на рентгенограмме в прямой проекции с обеих сторон представлена вилочковой железой. У половины детей обе доли вилочковой железы выступают в сторону легочных полей симметрично. При преобладании размеров одной из долей (чаще правой) верхний отдел средостения расширен асимметрично.

184

Рис. 9.8. Рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции ребенка 2 месяцев.

1 — наружный контур сердца; 2 — наружный контур вилочковой железы; 3 — поперечник грудного позвонка; 4 — поперечник вилочковой железы не превышает двух поперечников грудного позвонка.

В возрасте до 1 года железа считается нормальной, если ее поперечный размер на уровне бифуркации трахеи не превышает двух поперечников грудного позвонка (рис. 9.8).

При нормальных размерах наружный контур вилочковой железы не должен выходить за пределы медиальной трети соответствующей половины грудной клетки, а нижняя граница должна находиться в пределах ее верхней трети. Рентгенограмма в прямой передней проекции. Конфигурация вилочковой железы на обзорной рентгенограмме непостоянна и зависит от ее величины, фазы дыхания, величины сердца, кровенаполнения сосудов. Наружный контур железы чаще бывает выпуклым в виде одиночной дуги, но может быть вогнутым, выпрямленным, волнистым. Идентифицировать вилочковую железу можно по перечисленным ниже признакам.

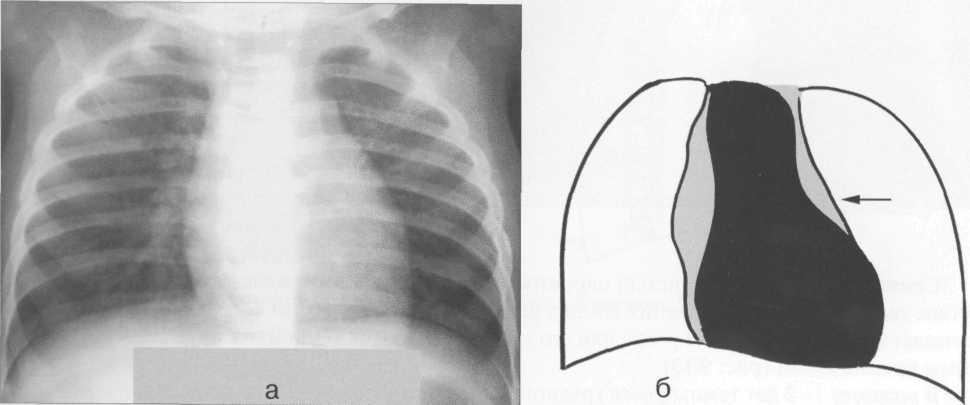

Симптом зубца, или зазубрины — угол, вершиной направленный в сторону средостения, возникающий в месте пересечения выпуклой дуги вилочковой железы и выпуклой дуги сердца (рис. 9.9).

Рис. 9.9. Симптом «зубца».

а — рентгенограмма; б — схема.

185

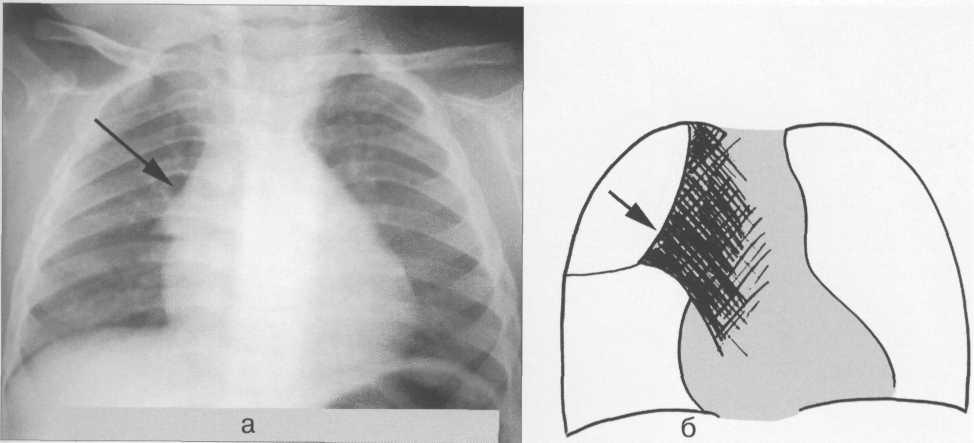

Симптом двуконтурности — возникает при лентовидной форме вилочковой железы в том месте, где железа настаивается на тень сердца и выходит за ее пределы (рис. 9.10).

Симптом «паруса» — треугольная тень с вогнутым наружным контуром, широким основанием сливающаяся с тенью средостения. Вершина треугольника направлена в сторону легкого и часто внедряется в междолевую щель, раздвигая листки междолевой плевры и вызывая ее утолщение. На рентгенограмме это отображается в виде волосяной линии, в которую переходит вершина «паруса» (рис. 9.11).

Рис. 9.10. Симптом двуконтурности.

а — рентгенограмма; б — схема.

Рис. 9.11. Симптом «паруса».

а — рентгенограмма; б — схема.

186

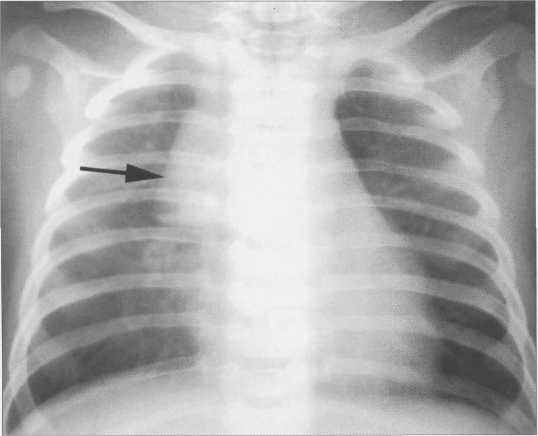

Рис. 9.12. Симптом треугольника.

Симптом треугольника — железа имеет вид треугольной тени с выпрямленными контурами, широким основанием сливающейся со средостением, а вершиной направленной в сторону легкого (рис. 9.12). Симптом «фартука» — встречается в тех случаях, когда поперечный размер вилочковои железы преобладает над вертикальным. При этом возникает расширение верхнего отдела средостения в обе стороны и хорошо виден нижний контур железы, наслаивающейся на сердце.

Симптом «волны» — волнистый наружный контур вилочковои железы, возникающий вследствие тесного контакта передних концов ребер и железы. При этом вогнутая часть «волны» совпадает с передним концом ребра или его хрящевым продолжением, а выпуклая — с межреберным промежутком (рис. 9.13).

В возрасте 1—2 лет темпы роста грудной клетки превышают темпы роста вилочковои железы, поэтому она видна на обзорной рентгенограмме примерно у половины детей, от 2 до 6 лет — у 1/3 детей, в возрасте от 6 до 10 лет — лишь в 10% наблюдений, причем чаще виден контур только одной доли.

Рис. 9.13. Симптом «волны».

а — рентгенограмма; б — схема.

Лучевая анатомия средостения и сердца

187

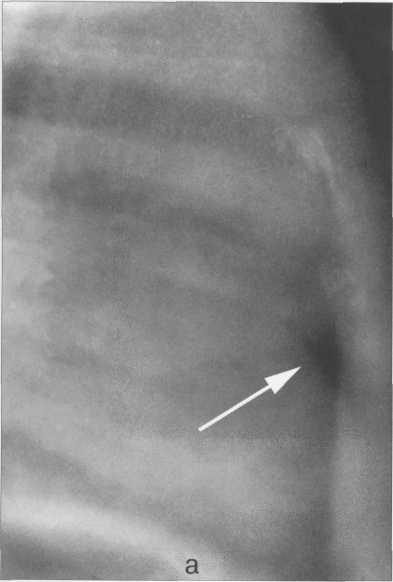

Рис. 9.14. Рентгенограмма грудной клетки ребенка 6 месяцев. Боковая проекция.

а — рентгенограмма; б — схема.

Рис. 9.15. Симптом прозрачного треугольника.

а — фрагмент рентгенограммы; б — схема.

188

Рис. 9.16. Рентгенограмма грудной клетки ребенка 2 лет. Боковая проекция.

Прозрачность загрудинного пространства выше прозрачности сердца, однако элементы сосудистого рисунка на его фоне не просматриваются.

Рис. 9.17. Рентгенограмма грудной клетки ребенка 4 лет. Боковая проекция.

Загрудинное пространство прозрачно. Граница между сердцем и вилочковой железой не видна.

Рис. 9.18. Рентгенограмма грудной клетки ребенка 7 лет. Боковая проекция.

Загрудинное пространство прозрачно. Видны передний контур сердца и элементы легочного рисунка.

18В

На рентгенограмме в боковой проекции у детей в возрасте до 1 года вилочковая железа формирует симптом затенения загрудинного пространства. При этом контуры ее не видны, а плотность соответствует плотности сердца (рис. 9.14).

При небольшом вертикальном размере нижний полюс железы не доходит до передней поверхности сердца. Это приводит к появлению на рентгенограмме в боковой проекции симптома прозрачного треугольника — светлого пространства между выпуклой каудальной поверхностью нижнего полюса вилочковой железы, выпуклой передней поверхностью сердца и вогнутой задней поверхностью грудины (рис. 9.15).

К 2 годам относительные размеры вилочковой железы уменьшаются, поэтому прозрачность загрудинного пространства на рентгенограмме в боковой проекции повышается (рис. 9.16).

К 3-4 годам прозрачность загрудинного пространства становится равной прозрачности ба-зальных сегментов легкого, однако граница между передней поверхностью сердца и аорты и заг-рудинным пространством остается не вполне четкой (рис. 9.17).

К 7 годам у большинства детей граница между прозрачным загрудинным пространством и передней поверхностью сердца и аорты становится четкой (рис. 9.18).

У подростков и взрослых нормальная вилочковая железа имеет относительно маленькие размеры и контуры ее не видны на обзорных рентгенограммах органов грудной клетки.