- •Экология как наука

- •Место экологии в системе естественных наук

- •1.2. Предмет и задачи курса экологии

- •1.3. Структура современной экологии

- •Необходимость формирования правовых и этических норм отношения человека с природой.

- •2. Учение о биосфере и ее эволюции.

- •2.1. Биосфера, ее состав, строение и границы.

- •2.2. Живое и биокосное вещество биосферы

- •2.3. Структурные уровни биосферы

- •2.4. Учение в. И. Вернадского об эволюционном развитии биосферы. Представления ноосферы

- •3. Основы аутэкологии

- •3.1. Организм как самовоспроизводящаяся открытая система.

- •3.2. Разнообразие организмов.

- •3.3. Организм и среда

- •3.4. Экологические факторы среды (абиотические, биотические)

- •3.5. Взаимодействие экологических факторов,

- •3.6. Экологическая ниша (потенциальная, реализованная).

- •3.6. Качество окружающей среды

- •4. Экология популяций (демэкология)

- •4.1. Определение понятий «биологический вид» и «популяция».

- •4.2. Статистические характеристики популяции.

- •4.3.Динамические характеристики популяции

- •4.4. Динамика биомассы. Понятие о биопродуктивности

- •4.5. Устойчивость и жизнеспособность популяций

- •5. Основы синэкологии

- •5.1. Биоценозы (сообщества)

- •5.2. Типы взаимоотношений между организмами

- •5.3. Стабильность (гомеостаз) и развитие (динамика и сукцессия) экосистем

- •Сукцессия экологической системы

- •6. Материальный и энергетический баланс биосферы

- •6.1. Источники энергии для организмов. Автотрофы и гетеротрофы.

- •6.2. Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы, редуценты

- •6.3. Потоки вещества и энергии в экосистеме

- •6.4. Пирамида биомасс и пирамида энергий.

- •6.5. Круговорот вещества в природе

- •7. Антропогенные воздействия на окружающую природную среду

- •7.1. Понятие о загрязнении окружающей среды.

- •7.2. Классификация и источники загрязнения

- •Концентрация оксида углерода и бенз(а)пирена в выхлопных газах бензиновых двигателей

- •7.3. Классификация природных ресурсов. Особенности использования исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсов

- •7.4. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов

- •7.5. Особо охраняемые природные территории и объекты как природно-заповедный фонд рф

- •Глобальные экологические проблемы

- •8.1. Глобальные экологические проблемы, связанные с антропогенным воздействием человека на природу

- •8.2. Разрушение озонового слоя

- •8.3. «Парниковый эффект»

- •8.4. Смог, кислотные осадки

- •Загрязнение Мирового океана

- •8.6. Уменьшение биоразнообразия

- •Радиационное загрязнение планеты

- •9. Урбанизация и экология городской среды

- •9.1. Динамика урбанизации

- •9.2. Урбанизация в России

- •9.3. Город как искусственная среда обитания

- •9.4. Структура городской среды

- •9.5. Проблемы экологии и безопасности городской среды

- •10. Экологическая обстановка на территории Омской области

- •10.1. Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

- •Экологическое состояние

- •12.2. Особенности роста и развития современного человека

- •12.3. Здоровье – интегральный критерий, характеризующий взаимоотношение человека и окружающей среды. Экологические факторы и здоровье человека.

- •13.1. Качество жизни, экологический риск и безопасность.

- •13.2. Демографические показатели здоровья населения

- •13.3. Здоровый образ жизни граждан как основа устойчивого развития общества

- •Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

- •14.1. Принципы международного сотрудничества

- •14.2. Международное сотруничество и национальные интересы России в сфере экологии

- •14.3. Экологические стратегии. Идеология биоцентризма как путь к устойчивому развитию человечества

- •15. Правовые основы охраны природы.

- •15.1. Правовые аспекты охраны природы. Законодательные акты России

- •15. 2. Экологическая экспертиза, экологический контроль

- •15.3. Управление природоохранной деятельности предприятий

- •15.4. Ответственность за экологические правонарушения

- •16. Нормативные основы охраны природы

- •16.1. Стандартизация в области охраны окружающей среды (оос)

- •16.2. Принципы обеспечения качества окружающей среды

- •16.3. Экологический мониторинг и классификация мониторинга

- •Критерии оценки качества окружающей среды Требования к качеству воды в водных объектах.

- •Требования к качеству атмосферного воздуха.

- •16.5. Понятие об эффекте суммации

- •Контроль загрязнения почвы.

- •17. Основы экономики природопользования

- •17.1. Особенности экономического механизма охраны окружающей среды

- •17.2. Лицензирование, договор и лимиты на природопользование

- •17.3. Виды платежей

- •17.4. Система стимулирования природоохранной деятельности

- •17.4. Экологические фонды, источники формирования, порядок использования

- •18. Экозащитная техника и технологии

- •18.1. Основные направления обеспечения чистоты атмосферы

- •18.2. Методы очистки сточных вод

- •Современные технологии утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов

- •18.4. Научно-технический прогресс и направления улучшения природопользования

3.5. Взаимодействие экологических факторов,

Несмотря на многообразие влияния экологических факторов, можно выявить общий характер их воздействия на организм.

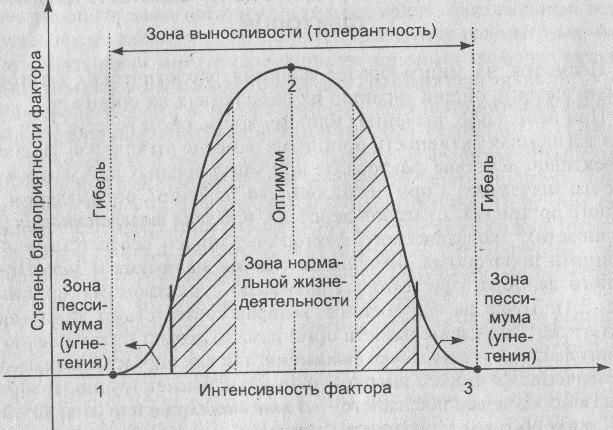

При небольших значениях или при чрезмерном воздействии фактора жизненная активность организма заметно угнетается. Наиболее эффективно действие фактора не при минимальных или максимальных его значениях, а при некотором его значении, оптимальном для данного организма. Диапазон действия, или зона толерантности (выносливости), экологического фактора ограничен соответствующими крайними пороговыми значениями (точки минимума и максимума) данного фактора, при которых возможно существование организма (рис.). Точка на оси абсцисс, которая соответствует наилучшему показателю жизнедеятельности организма, означает оптимальную величину фактора — это точка оптимума. Так как определить оптимальное значение фактора с высокой точностью бывает трудно, говорят о диапазоне значений последнего - о зоне оптимума или зоне комфорта. Таким образом, три точки (оптимума, минимума и максимума) составляют три кардинальные точки, которые определяют возможные реакции организма на данный фактор. Крайние участки кривой, выражающие состояние угнетения при недостатке или избытке фактора, называют зонами пессимума. Рядом с критическими точками лежат сублетальные величины фактора, а за пределами зоны толерантности - летальные значения фактора, при которых наступает гибель организма.

Условия среды, в которых какой-либо фактор (или совокупность факторов) выходит за пределы зоны комфорта и оказывает угнетающее действие, в экологии часто называют экстремальными.

Рассмотренные выше закономерности воздействия экологических факторов на живые организмы и характер ответных реакций последних известны как «правило оптимума».

Законы минимума и толерантности. Лимитирующий фактор. Существование и выносливость организма часто оказываются чувствительными к двум или большему числу факторов окружающей среды. В таких случаях решающее значение будет принадлежать такому фактору или ресурсу, который имеется в минимальном, с точки зрения потребностей организма, количестве. Эта идея легла в основу так называемого закона минимума, сформулированного немецким химиком Ю. Либихом (1840 г.): выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей.

Суть этого закона легко понять на таком примере. Величина урожая определяется количеством в почве того из элементов питания, потребность растения в котором удовлетворена меньше всего, т.е. данный элемент находится в минимальном количестве. Урожай будет возрастать пропорционально вносимым дозам до тех пор, пока не окажется в минимуме другое вещество.

Рис. Общая схема действия экологического фактора на живой организм: 1 - точка минимума; 2 - точка оптимума; 3 - точка максимума

Выявление наиболее слабого звена цепи очень важно в экологическом прогнозировании, планировании и экспертизе проектов. Упомянутое правило позволяет рационально производить замену дефицитных веществ и воздействий на менее дефицитные, что важно, например, в процессе эксплуатации природных ресурсов, а также в сельском хозяйстве.

Из практики известно, что сам факт существования организма может определяться не минимальным значением, а, наоборот, избытком любого из факторов. Впервые мысль об этом высказал американский ученый В. Шелфорд (1913 г.); она легла в основу закона толерантности: лимитирующим фактором процветания организма (вида) может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между которыми определяет величину выносливости (толерантности) организма к данному фактору.

Смысл закона толерантности очевиден: все хорошо в меру.

Уточним, что лимитирующими факторами называются все факторы, уровень которых приближается к пределам выносливости организма или превышает их.

Таким образом, для организмов характерны экологический минимум и экологический максимум, они реагируют сходным образом на оба пессимальных значения фактора. Их выносливость к воздействиям в диапазоне между этими двумя величинами называют пределом толерантности вида.

Учение о лимитирующих факторах облегчает изучение сложных ситуаций во взаимоотношениях организмов и среды их обитания. При этом следует понимать, что не все факторы среды имеют одинаковое экологическое значение. Так, молекулярный кислород, являясь фактором физиологической необходимости для всех животных, с экологической точки зрения становится лимитирующим лишь в определенных местообитаниях. Если в водоеме гибнет рыба (особенно в жаркое время), то в первую очередь должна быть измерена концентрация кислорода в воде: она резко падает с возрастанием температуры. В случае же гибели птиц следует искать другую причину, так как содержание кислорода в воздухе относительно постоянно и достаточно с точки зрения требований наземных организмов.

Экологическая валентность организмов. Этот показатель характеризует диапазон адаптированности (приспособленности) вида к разнообразным условиям среды.

Относительная степень толерантности выражается рядом терминов, в которых используются приставки «стена» — узкий, и «эври» — широкий. Так, эврибионтные и стенобионтные живые организмы - организмы соответственно широкой и узкой приспособленности. Примерами эврибионтных организмов являются волк, бурый медведь, тростник, способные жить в разнообразных условиях; стенобионтные - форель, живущая только в чистой проточной воде, глубоководные рыбы и др.

По отношению к конкретным факторам среды виды организмов подразделяют на: эвритермные и стенотермные, способные переносить значительные колебания температуры (песцы в тундре) или, наоборот, требующие строго определенных значений температуры (тепловодные рачки); эвригидридные и стеногидридные, характеризующиеся противоположной реакцией на колебания влажности; эври-галинные и стеногалинные, обладающие разной адаптацией к степени засоления среды; эвриойкные и стеноойкные, способные жить в разных местах и предъявляющие жесткие требования к выбору место обитания.

Экологические валентности вида по отношению к разным факторам могут быть весьма разнообразными, что создает чрезвычайное многообразие адаптации в природе. Совокупность экологических валентностей по отношению к разным факторам среды составляет экологический спектр вида.