- •Структурная геология и геологическое картирование - часть 1

- •I. Топографическая карта и ее анализ

- •2. Геологическая карта (определение, назначение, оформление)

- •Определение элементов залегания по трем точкам поверхности

- •.'/Coo Определение элементов залегания слоя по его выходу

- •2.2.2. Определение глубины залегания слоев в заданной точке

- •2.2.3. Определение мощности слоев по геологической карте

- •2.2.4. Построение выходов наклонно залегающих слоев на карте

- •Условные обозначения для геохронологических подразделений.

- •Международная геохронологическая шкала

2.2.4. Построение выходов наклонно залегающих слоев на карте

с горизонталями (проложение слоев)

Выходы на поверхность наклонных слоев могут иметь различные очертания, которые зависят от угла падения слоев и особенностей рельефа. При расчлененном рельефе выходы слоев на поверхность имеют вид непрерывных зигзагов. При выравненном плоском рельефе выход кровли или подошвы наклонного слоя будет иметь вид прямой линии (при постоянном простирании) или изогнутой линии (при изменении простирания). При вертикальном залегании конфигурация выхода поверхностей наслоения на геологической карте не зависит от рельефа и обусловлена лишь изменениями простирания слоев. В случае постоянного простирания таких слоев их геологические границы на карте имеют вид прямых линий.

В практике геологоразведочных работ нередко возникает необходимость построения полного выхода на поверхность наклонного пласта полезного ископаемого, если он обнажен в одной лишь точке, где можно замерить его элементы залегания и истинную мощность. Например, пласт угля обнажен в береговом уступе в русле ручья, а на остальной территории перекрыт покровными отложениями. Для эффективного вскрытия пласта с помощью разведочных канав необходимо предварительно наметить на геологической карте его выход под маломощным чехлом четвертичных отложений.

Построение выхода наклонного пласта на поверхность произво-

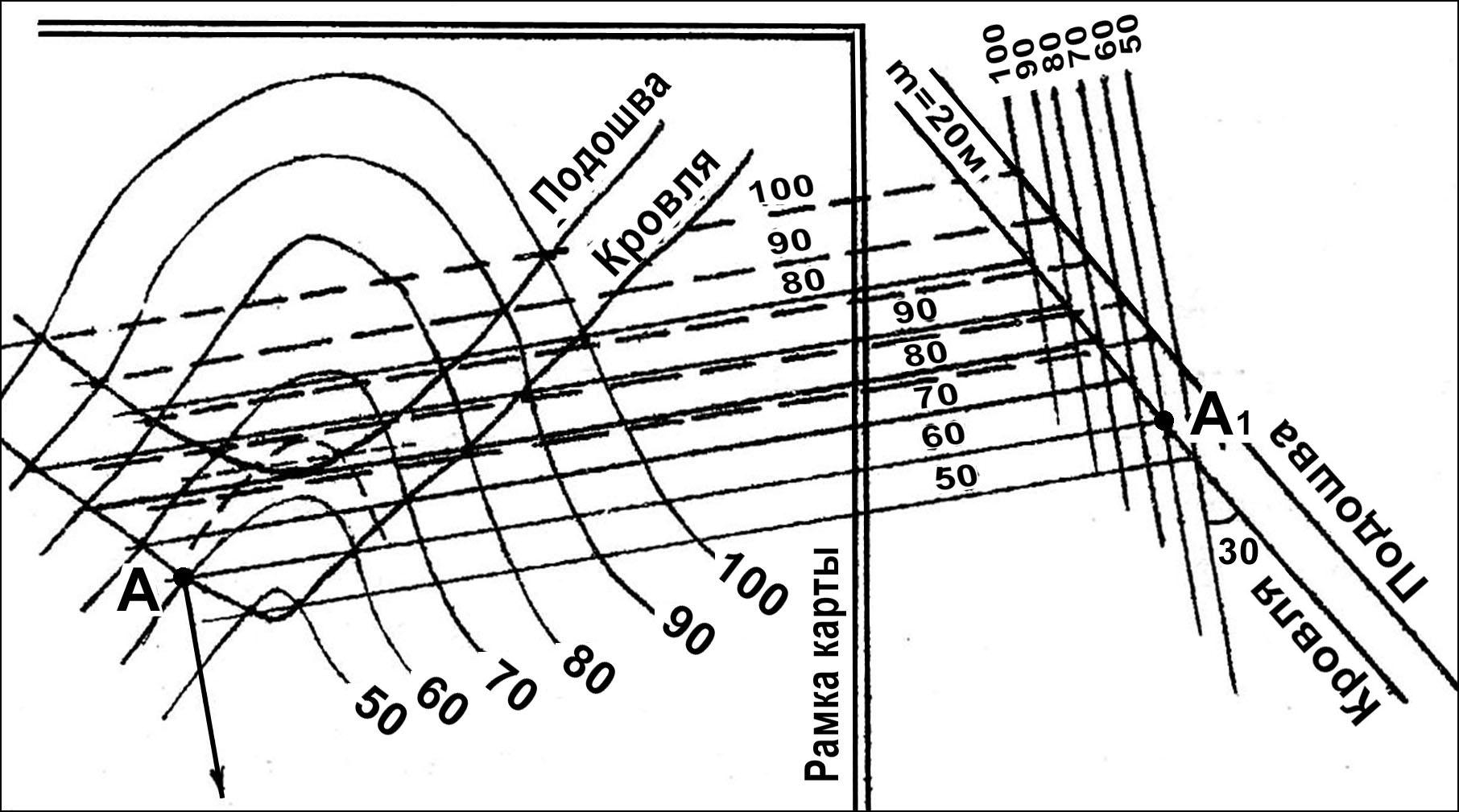

дится следующим образом (рис.19). Предположим, пласт вскрыт в точке А, в которой замерены его элементы залегания (по кровле) и мощность: аз.пад.170 30, мощность 20 м. Построение выполняется на топографической карте масштаба 1:5000 с сечением горизонталей через 10 м. Через точку А, расположенную в кровле слоя, проводим в соответствии с исходным азимутом линию падения (точнее горизонтальную проекцию этой линии) и перпендикулярно к ней - линию простирания. Абсолютная отметка этой линии простирания будет равна 60 м. Продолжим линию простирания за рамку карты и дальнейшие построения будем выполнять на миллиметровой бумаге, которая подклеивается к карте таким образом, чтобы продолжение линии простирания совпало с одной из линий на миллиметровке.

Рис. 19

К исходной линии простирания в произвольно выбранной точке А1 проводим перпендикуляр, обозначающий след одной из горизонтальных плоскостей, которыми в дальнейшем будем пересекать угольный пласт. К данной линии (принятой за горизонтальную линию) через точку А1 под углом 30° (углом падения) проводим прямую, которая и будет обозначать кровлю пласта. Таким образом, чертеж, на котором показано положение кровли, развернут под углом 90° к исходной линии простирания, проходящей на карте через точку А. Далее пересечем кровлю пласта горизонтальными плоскостями через интервалы, равные сечению горизонталей в масштабе карты. В принятом масштабе (1:5000) и при сечении горизонталей через 10 м этот интервал будет равен 2 мм.

Следы

горизонтальных плоскостей, рассекающих

пласт, обозначены на чертеже серией

линий, параллельных исходной секущей

линии, проходящей через точку А1.

Количество линий, пересекающих кровлю,

определяется разницей абсолютных высот

самой низкой и самой высокой горизонталей

в пределах карты. Точки пересечения

этих линий с кровлей пласта обозначают

следы линий простирания, проведенных

по кровле. Отметки этих точек будут

соответствовать отметкам секущих линий,

которые определяются относительно

высотной отметки исходной линии (60 м) с

учетом интервала сечения (через 10 м).

При этом абсолютные отметки кровли в

указанных точках должны уменьшаться

по падению пласта и увеличиваться в

направлении его восстания. Из этих точек

проводим линии простирания, которые

параллельны исходной линии простирания,

проходящей на карте через точку А.

Расстояние между соседними линиями

простирания и будет величиной заложения.

Оно должно быть постоянным при выдержанном

угле падения и выбранном интервале

сечения. Высотные отметки линий

простирания равны высотным отметкам

кровли пласта в соответствующих точках.

Линии простирания проводятся через всю

карту с одновременной фиксацией

точек их пересечения с соответствующими

им по высоте горизонталями. Именно

в точках, где высотные отметки линий

простирания совпадут с отметками

горизонталей рельефа, кровля пласта

должна выходить на поверхность. Соединение

этих точек плавной кривой даст изображение

полного выхода кровли пласта в пределах

всего участка (рис.19). При этом линия

выхода кровли (подошвы) пласта не должна

пересекать линии простирания и горизонтали

рельефа иначе как в указанных точках.

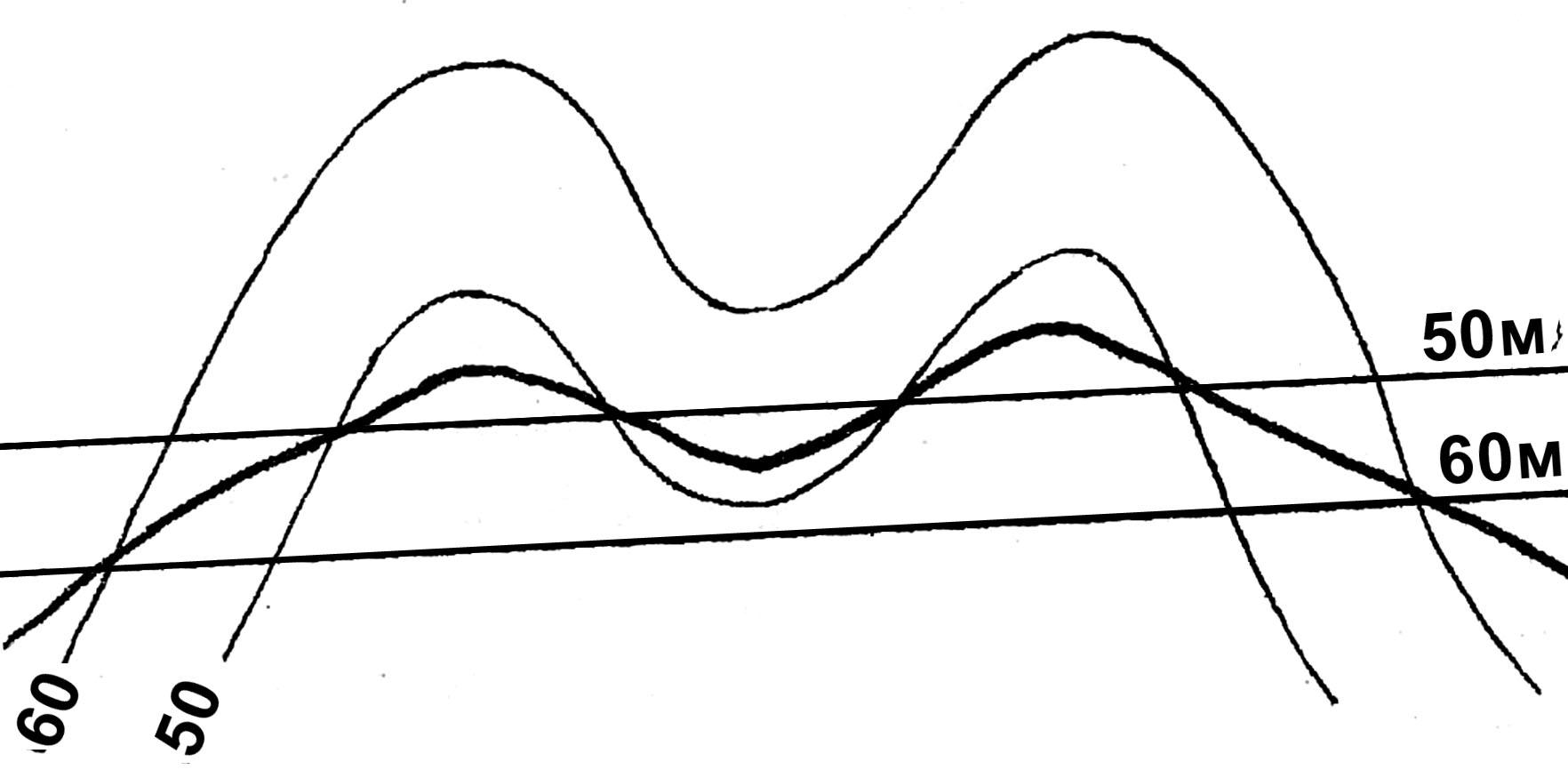

При пологих углах падения и изрезанном

рельефе линии выхода пласта приобретают

сложные очертания, приближающиеся к

конфигурации ближайших горизонталей

в случае падения пласта в сторону,

противоп оложную

уклону рельефа (рис.20).

оложную

уклону рельефа (рис.20).

Рис. 20

Проложение подошвы пласта производится аналогичным способом. Для этого необходимо в масштабе карты в направлении более низких отметоксекущих линий отложить мощность пласта и провести подошву парал-

лельно кровле. Далее находим точки пересечения подошвы с горизонтальными линиями, рассекающими пласт, и через них проводим линии простирания (на рис.19 обозначены пунктиром). В отдельных случаях (когда вертикальная мощность пласта будет кратной сечению горизонталей и при пологих углах падения) эти линии могут совпадать с линиями простирания, ранее проведенными по кровле пласта, но будут иметь иные высотные отметки. В тех случаях, когда исходные элементы залегания замеряются по выходу подошвы, все построения проводятся аналогично описанным, но для проведения кровли мощность пласта откладывается в направлении более высоких отметок секущих плоскостей.

Для уточнения положения выхода пласта на поверхность в местах перегибов поверхности рельефа следует провести дополнительные горизонталь и линию простирания с промежуточной высотной отметкой.

2.2.5. Построение геологических разрезов при наклонном залегании слоев

При построении геологических разрезов для участков с наклонным залеганием слоев возможны различные случаи:

1. Слои имеют одинаковый азимут и угол падения, т.е. лежат моноклинально, и изображены на карте с горизонталями.

2. Элементы залегания не нанесены на карте, рельеф показан высотными отметками и гидрографической сетью (горизонталей нет).

3. Построение геологических разрезов по скважинам.

Рассмотрим каждый из случаев.

1. Слои лежат моноклинально, рельеф показан горизонталями

На карте с горизонталями легко установить моноклинальную форму залегания, если произвести замер элементов залегания для каждого слоя. После этого выбирается линия разреза, которая должна пересечь максимально возможное количество слоев и проходить в направлении падения слоев (вкрест простирания). Топографическая основа для геологического разреза (топографический профиль) строится обычным способом по горизонталям, при этом надо обязательно помнить, что вертикальный масштаб разрезов должен быть равен горизонтальному, т.е. масштабу карты. На таких разрезах углы падения слоев будут равны их истинным значениям, замеренным по карте. Однако встречаются такие условия, при которых вертикальный масштаб разреза приходится увеличивать. Это необходимо делать в тех случаях, когда на разрезе, имеющем мелкий вертикальный масштаб, показываются слои с небольшой мощностью и с незначительным углом наклона, или когда на разрезе вместе с наклонным изображаются слои, залегающие горизонтально и имеющие небольшую мощность. При увеличении вертикального масштаба разреза по отношению к горизонтальному углы наклона слоев увеличиваются по сравнению с их истинными значениями (см. приложение № I).

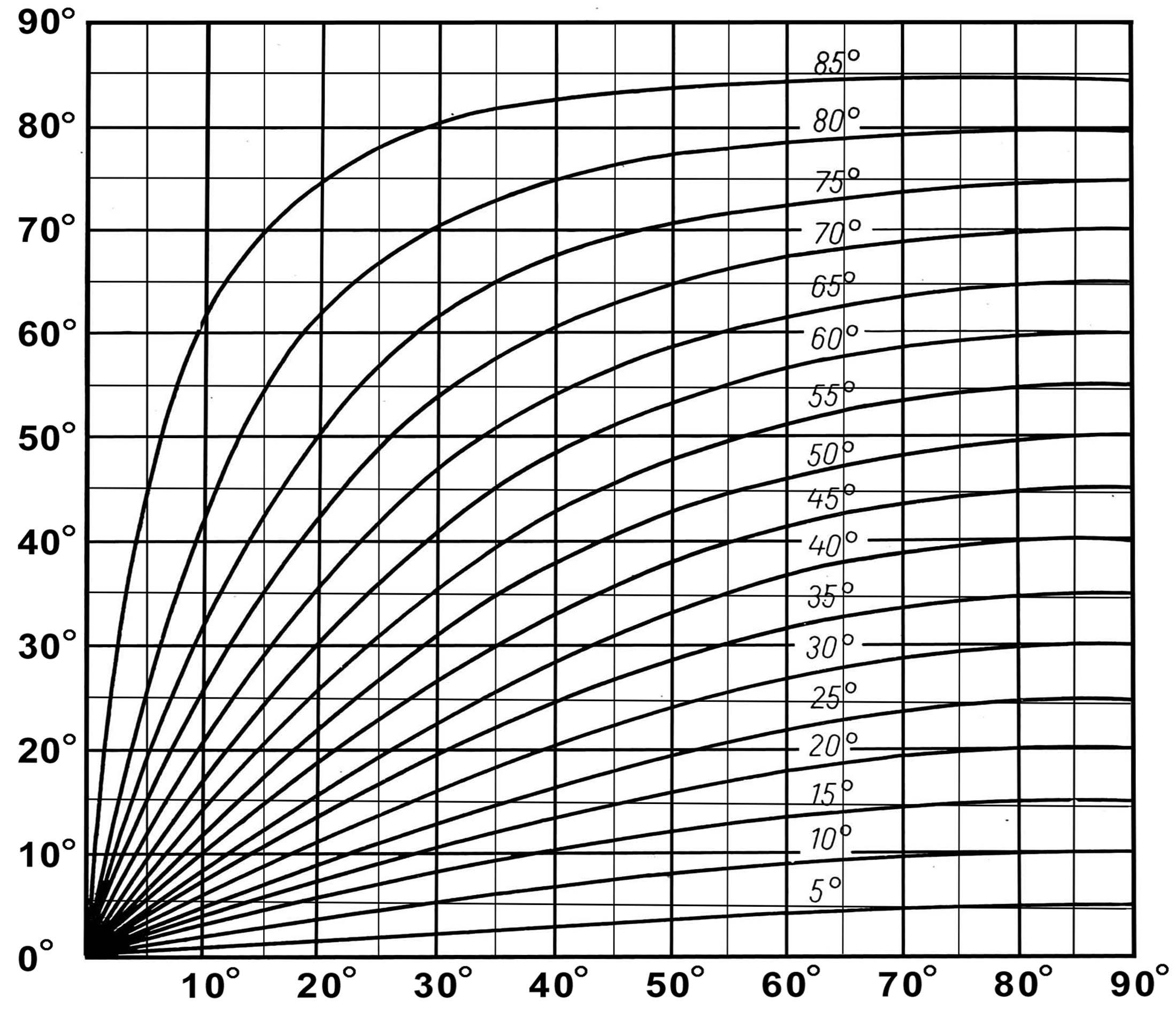

Не всегда можно задать разрез в направлении падения слоев, что обычно бывает связано с наличием нескольких комплексов наклонно залегающих слоев, имеющих различные элементы залегания. Если разрез идет не по падению (косое расположение), то на разрезе откладывается угол падения, взятый по таблице поправок (приложение № 2, 3).

Если при построении разреза необходимо увеличить вертикальный масштаб и вводить поправку на косой разрез, то вначале вычисляют измененный угол для косого разреза, полученное значение угла пересчитывают с помощью таблиц в соответствии с отношением горизонтального масштаба к вертикальному. Необходимо иметь в виду, что на разрезах с увеличенным вертикальным масштабом истинная мощность слоев (за исключением залегающих вертикально), как и углы падения, будут искажены.

При учете всего вышесказанного разрез через участок с наклонным залеганием слоев строится просто. На подготовленную топографическую основу разреза сносятся точки пересечения геологических границ с линией разреза и из этих точек в направлении падения слоев откладывается угол падения (рис.21).

Упражнения по картам №№ 8, 9,11,13 из атласа Е.В.Милановского.

2. Элементы залегания не нанесены на карте, рельеф показан высотными отметками и гидрографической сетью

При отсутствии горизонталей топографический профиль строится по данным высотных отметок карты и на основе анализа гидрографической сети. Отсутствие на карте элементов залегания и невозможность их замерить вызывают необходимость проводить линию разреза так, чтобы она дважды пересекала одну и ту же поверхность напластования (кровлю или подошву какого-либо слоя). Соединение этих двух точек пересечения на разрезе и дает угол наклона слоя (по линии разреза), а при моноклинальном залегании и всей толщи.

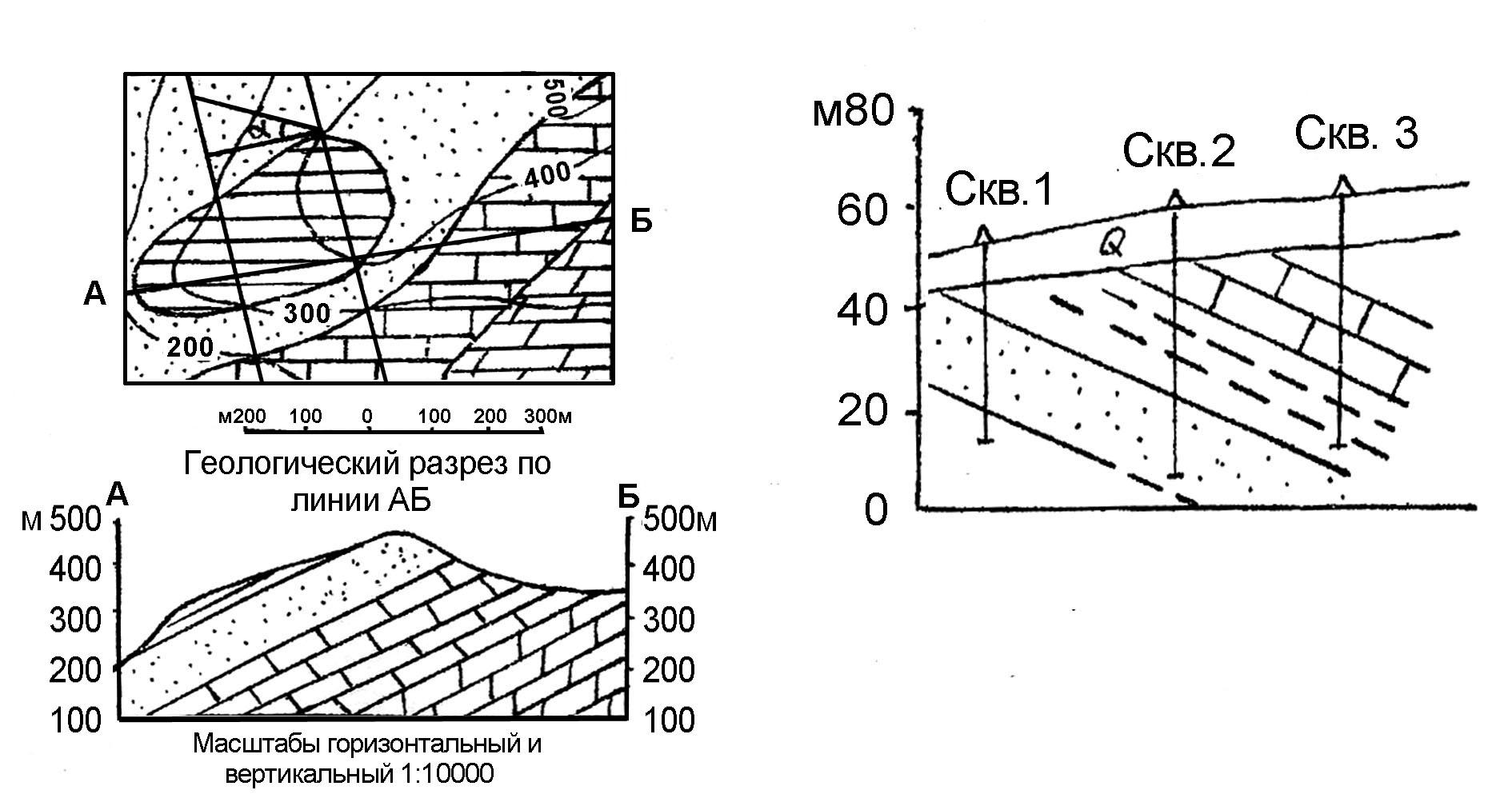

3. Построение геологических разрезов по скважинам

В случае, когда коренные породы, залегающие наклонно, перекрыты довольно мощным чехлом четвертичных отложений, для построения геологического разреза используются результаты бурения. Наиболее достоверные построения получаются при наличии так называемых "перекрытых разрезов", когда скважины пробурены по профилям и, по крайней мере, две соседние скважины вскрывают одну и ту же поверхность напластования.

Для построения геологического разреза необходимо, как всегда, построить топографический профиль, вынести на него скважины в виде вертикальных линий и на последних отметить глубины залегания контактов различных типов пород. В первую очередь необходимо провести подошву четвертичных отложений, а затем последовательно соединить одноименные контакты одних и тех же пород по двум соседним скважинам и продолжить их до подошвы четвертичных отложений. Глубина разреза определяется глубиной скважин (рис.22).

Рис.

22

Упражнение по карте № 131.

Рис.

22

Рис.21 Рис.22

Упражнение по карте № 131.

Приложение №1

ТАБЛИЦА ИСКАЖЕНИЙ ВЕЛИЧИНЫ УГЛА ПАДЕНИЯ ПЛАСТОВ В ПРЕУВЕЛИЧЕННОМ ВЕРТИКАЛЬНОМ МАСШТАБЕ РАЗРЕЗА (по Е. Е. Милановскому, упрощено до 0,5°).

|

Относительное увеличение вертикального масштаба |

Истинные углы падения | ||||||||||||||||

|

5° |

10° |

15° |

20° |

25° |

30° |

35° |

40° |

45° |

50° |

55° |

60° |

65° |

70° |

75° |

80° |

89° | |

|

х2 |

10 |

19 |

28 |

37 |

43 |

50 |

54,5 |

59 |

63,5 |

67 |

71 |

74 |

77 |

80 |

82,5 |

85 |

87,5 |

|

х3 |

15 |

30 |

39 |

47,5 |

54,5 |

60 |

65 |

68,5 |

72 |

74,5 |

77 |

79 |

81 |

83 |

85 |

87 |

88 |

|

х4 |

19 |

35 |

47 |

55,5 |

62 |

66,5 |

70 |

72,5 |

76 |

78 |

80 |

82 |

83 |

85 |

86 |

87,5 |

89 |

|

х5 |

23 |

41,5 |

53 |

61 |

67 |

71 |

74 |

77 |

79 |

81 |

82 |

83 |

85,5 |

86 |

87 |

88 |

89 |

Приложение№2

Номограмма для определения угла наклона в косом разрезе.

Кривые - истинные углы падения; по оси ординат (сбоку) - углы в косом разрезе; по оси абсцисс (внизу) - углы между простиранием пласта и линией разреза. Например: простирание пласта СВ 20°, падение ЮВ 110°<45°, разрез проведен по азимуту 57°; 57 - 20 = 37. Направляясь вверх по перпендикуляру 37° до пересечения с кривой 45°, находим на этом пересечении горизонтальную линию, соответствующую углу наклона пласта на разрезе, х = 31°.

Приложение №3