- •2. Выявить особенности защиты конфиденциальной информации в ссср

- •1. Кризис системы ссср в 60-х – начале 70-х годов

- •2.Организация защиты информации в 60-е годы

- •2.1.Совершенствование системы органов защиты информации

- •2.2. Совершенствование структуры и деятельности кгб

- •2.3.Совершенствование нормативной базы защиты информации

- •2.4. Ответственность за разглашение государственной тайны

- •3. Отличительные особенности 70-х – 80-х годов, оказавшие влияние на организацию защиты информации

- •4. Перестройка в ссср (1985-1991 гг.)

- •5. Организация и совершенствование системы защиты информации в ссср (70-е гг. – август 1991 г.)

- •5.1. Совершенствование системы органов защиты информации

- •Структура Гостехкомиссии ссср

- •5.2. Реорганизации кгб ссср

- •5.3. Межреспубликанская служба безопасности ссср

- •5.4. Агентство федеральной безопасности рсфср

- •5.5.Совершенствование нормативной базы зи

- •5.6. Ответственность за разглашение государственной тайны

Структура Гостехкомиссии ссср

Председатель – зам. Министра обороны СССР.

Освобожденный заместитель.

Члены Комиссии:

заместитель председателя КГБ СССР,

заместители министров:

авиационной промышленности;

машиностроения; оборонной промышленности;

общего машиностроения;

радиопромышленности;

промышленности средств связи;

среднего машиностроения;

судостроительной промышленности;

электронной

промышленности.

В постановлении указывалось, что проведение эффективных мер ПД ИТР являлось важнейшей государственной задачей МО СССР, КБ и всех министерств и ведомств, выполняющих работы по оборонной тематике.

При МО СССР были созданы:

Инспекция по контролю за эффективностью принимаемых мер противодействия в Вооруженных силах СССР и промышленности;

рабочий аппарат Комиссии.

Начала формироваться система научного обеспечения проблемы комплексного ПД ИТР. В 1976 г. определена головная научная организация Гостехкомиссии СССР и головные НИО в отраслях промышленности и в МО СССР.

ПД ИТР стало задачей государственной важности и одной из составных частей в общей системе мер по сохранению государственной и служебной тайны.

Гостехкомиссия СССР определяла для министерств и ведомств конкретные направления работ по ПД ИТР и разрабатывала основные руководящие документы по ПД ИТР.

19 ноября 1974 г. постановлением СМ СССР № 880-299 утверждено новое Положение о Главном управлении по охране государственных тайн в печати при СМ СССР.

В нем указывалось, что повышается роль открытых публикаций в связи с расширением обмена информацией о научно-технических достижениях между учреждениями, организациями и предприятиями внутри страны, а также с зарубежными странами. В связи с этим отмечалось повышение роли Главлита в вопросах предотвращения утечки защищаемой информации через открытые публикации.

Расширялись права Главлита, к которым относились:

разработка и издание Единых правил печатания несекретных изданий, соблюдение которых являлось обязательным для подготовки материалов, предназначенных для открытой публикации;

рассмотрение проектов ведомственных перечней сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати, использованию в передачах по радио и телевидению, и выдача заключений по этим проектам;

применение мер административного пресечения за совершение противоправных деяний;

запрещение выпуска в свет и распространения материалов, в которых содержатся защищаемые сведения;

конфискация бандеролей, предназначенных для вывоза за границу, если в них содержались материалы, включающие сведения защищаемого характера;

информирование руководителей министерств, ведомств, издательств, органов печати и др. издающих организаций о наиболее серьезных замечаниях в области охраны государственных тайн в печати в целях закрытия источников распространения сведений, запрещенных к открытому опубликованию.

5.2. Реорганизации кгб ссср

Учитывая ошибки предыдущих руководителей спецслужб, Ю.В. Андропов стремился строить деятельность возглавляемого им органа государственной безопасности в соответствии с «линией партии» и складывающейся обстановкой. Подобный подход требовал периодической реорганизации отдельных подразделений спецслужбы.

К 1981 г. практика деятельности органов КГБ показала, что сосредоточение во 2-м Главном управлении КГБ СССР функций контрразведки, защиты экономики и транспорта, борьбы с враждебными элементами внутри страны затрудняет эффективное решение контрразведывательных задач. В связи с изложенным ЦК КПСС и Совет Министров СССР в сентябре 1981 г. признали целесообразным создать в КГБ СССР4-е управление и соответствующие подразделения на местах, возложив на них организацию и осуществление контрразведывательной работы на объектах транспорта и связи. В октябре 1982 г. в системе КГБ СССР было образовано 6-е управление и шестые подразделения на местах с задачей защиты советской экономики от подрывной деятельности спецслужб иностранных государств и организаций.

В 1983 г. в КГБ СССР было создано специальное подразделение по контрразведывательной защите органов МВД СССР: Управление «В» 3-го Главного управления КГБ СССР.

В середине 80-х гг. существовала следующая система органов КГБ. Руководящим органом являлась Коллегия КГБ, рассматривавшая не реже одного раза в месяц наиболее крупные вопросы и утверждавшая руководящие кадры. В ее состав входили председатель комитета, его заместители, начальники ведущих подразделений и, по традиции, председатель КГБ Украины и начальники управлений по Москве и Московской области, по Ленинграду и Ленинградской области, другие руководители крупных органов безопасности (всего 15—17 человек).

Структура центрального аппарата включала:

1-е Главное управление КГБ (внешняя разведка);

2-е Главное управление (контрразведка);

3-е Главное управление (военная контрразведка, которая руководила работой особых отделов, контролировала МВД и Министерство обороны, включая Генштаб, военную разведку, ВМФ, сухопутные войска, ВВС, ракетные войска, а также Государственный таможенный комитет);

4-е управление (контрразведывательная работа на транспорте);

управление «3» (защита конституционного строя, бывшее 5-е управление);

6-е управление (контрразведывательная работа на промышленных объектах);

Главное управление пограничных войск, общая численность которых была 220 тысяч человек. На их содержание уходило более половины всех расходов бюджета органов госбезопасности.

7-е управление (наружное наблюдение);

8-е Главное управление (шифрованная секретная переписка центра с местными органами и разведки с зарубежными резидентурами);

16-е управление (выделенное в 1973 г. из 8-го ГУ, занималось радиоразведкой, радиоперехватом и дешифровкой материалов);

9-е управление (охрана высшего руководства страны, государственных мероприятий, иностранных делегаций); в 1990 г. оно было преобразовано в Службу охраны;

10-й отдел (архивных фондов);

12-й отдел (слуховой технический контроль);

15-е управление (проектирование, строительство и эксплуатация объектов, подготовленных «на особый период», т. е. на случай войны или других чрезвычайных обстоятельств);

Оперативно-техническое управление (проектирование, разработка, производство и эксплуатация специальных технических средств, перлюстрация корреспонденции).

В 1990 г. в КГБ было создано Управление по борьбе с организованной преступностью. И в том же 1990 г. было организовано Аналитическое управление КГБ.

В апреле 1991 г. было образовано управление «СЧ» — по руководству специальными частями войск КГБ. Тогда же был организован Оперативный штаб КГБ СССР.

Кроме вышеперечисленных в структуру центрального аппарата КГБ входили следующие подразделения:

• Инспекторское управление;

• Управление кадров;

• Следственный отдел;

• ХОЗУ;

• ВМУ (Военно-медицинское управление);

• ВСУ (Военно-строительное управление);

• УПС (управление правительственной связи);

• Финансово-плановый отдел;

• Мобилизационный отдел;

• Секретариат КГБ;

• Юридический отдел;

• ЦОС (Центр общественных связей).

КГБ СССР имел целую сеть учебных заведений. Высшая школа им. Дзержинского давала подготовку по пятидесяти иностранным языкам, знания по специальным предметам, высшей математике, физике и др.

В середине 80-х гг. бюджет КГБ составлял около 3 млрд рублей, в 1990 г. — 4,9 млрд, средняя зарплата сотрудника комитета составлял около 300 рублей в месяц. В 1989 г. в штате сотрудников органов госбезопасности состояло 490 тысяч человек, из них 220 тысяч составляли пограничники и 60 тысяч — войска правительственной связи. В 1990 г. КГБ были переданы из Вооруженных Сил 103-я Гвардейская Витебская воздушно-десантная дивизия, 75-я Нахичеванская мотострелковая дивизия, 48-я мотострелковая дивизия, 27-я отдельная мотострелковая бригада.

Определенные изменения произошли в руководстве спецслужбы. После того как Ю.В. Андропов был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем КГБ недолгое время (с мая по декабрь 1982 г.) был Б.В. Федорчук, а потом, по октябрь 1988 г., В.М. Чебриков. 1 октября 1988 г. после избрания Чебрикова секретарем ЦК КПСС к обязанностям председателя КГБ приступил В.А. Крючков.

6 мая 1991 г. Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин и председатель КГБ СССР В.А. Крючков подписали протокол об образовании в соответствии с решением съезда народных депутатов России Комитета государственной безопасности РСФСР, имеющего статус союзно-республиканского комитета. Руководителем КГБ РСФСР был назначен генерал-майор В.В. Иваненко.

К концу 80-х гг. процессы демократизации общественной жизни в стране, расширение гласности в деятельности органов власти и управления стали затрагивать и органы государственной безопасности. Общество под влиянием потока информации о грубых нарушениях социалистической законности в работе органов ОГПУ-НКВД-МГБ в 30-е, 40-е и начале 50-х гг., массовых репрессиях, попрании конституционных норм, прав и свобод советских людей требовало коренного совершенствования правового регулирования деятельности органов госбезопасности.

Действовавшее с 1959 г. Положение о Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР и его органах на местах не соответствовало новой общественно-политической обстановке в стране. Поэтому был подготовлен и 16 мая 1991 г. вступил в силу открытый Закон «Об органах государственной безопасности в СССР».

В соответствии с Законом КГБ СССР осуществлял свою деятельность по следующим основным направлениям:

разведывательная работа;

контрразведывательная работа;

обеспечение высших органов государственной власти и управления СССР и республик, других государственных органов информацией, необходимой для решения задач, связанных с государственной безопасностью, социально-экономическим, оборонным строительством и научно-техническим прогрессом, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельностью;

предупреждение, выявление и пресечение преступлений, расследование которых было отнесено Законом к ведению органов госбезопасности, борьба с террором и организованной преступностью, затрагивающими интересы госбезопасности;

обеспечение сохранности государственных секретов СССР;

организация, обеспечение безопасности специальных видов связи и шифровальной работы;

охрана Государственной границы и экономической зоны СССР, участие в разработке и осуществлении мер по охране континентального шельфа СССР;

обеспечение готовности к функционированию в военное время пунктов управления страной и Вооруженными Силами СССР;

оказание методической и организационно-технической помощи министерствам, государственным комитетам, ведомствам, предприятиям, учреждениям и организациям в обеспечении государственной безопасности, а также в пределах компетенции координация их деятельности в указанной области и контроль за этой деятельностью.

КГБ СССР был острейшим инструментом государства, обеспечивающим незыблемость существующего режима. В числе несомненных достоинств КГБ СССР были: система комплектования квалифицированными кадрами, быстрое маневрирование силами, возможность концентрировать их на ключевых направлениях, избегать дублирования в работе. Полное и безоговорочное содействие государственных структур обеспечивало добывание информации из самых различных источников, ее перепроверку, анализ и обобщение, выработку прогнозов для высшего руководства партии и государства. Сосредоточение всех функций специальных служб в одном лице обеспечивало КГБ СССР полное взаимопонимание между разведкой, контрразведкой и вспомогательными службами; качественную оперативную проработку проблем; оперативное принятие и согласование решений. КГБ СССР просуществовал достаточно длительный для отечественных структур государственной безопасности срок: с 1954 по 1991 г. По своей структуре, функциям и кадровому составу, по занимаемому месту в системе государственных институтов КГБ СССР вполне соответствовал механизмам государственно-политической власти в Советском Союзе и был неразрывно связан с этой властью. В основе этой связи лежал принцип партийного руководства спецслужбой, благодаря которому «передовой вооруженный отряд партии» располагал поистине неограниченными возможностями, обладал реальной силой и влиянием. Однако именно в этом состояла стратегическая уязвимость одной из самых мощных в мире спецслужб. Жесткая связь с КПСС по мере ослабления влияния партии на состояние дел в стране, падения авторитета руководства КПСС неминуемо вела к гибели спецслужбы. Распад СССР и участие руководства КГБ в событиях 19—21 августа 1991 г. поставили последнюю точку в истории данной спецслужбы.

Председатель КГБ В. Крючков и его заместитель В. Грушко были арестованы по обвинению в попытке государственного переворота. В отношении ряда руководящих сотрудников спецслужбы были возбуждены уголовные дела в связи с якобы имевшим место превышением служебных полномочий, которые, впрочем, закончились безрезультатно.

Из структуры КГБ СССР для недопущения в будущем возможного повторения событий, подобных попытке государственного переворота 19 августа 1991 г., был выведен ряд подразделений. Так, Служба охраны была преобразована в самостоятельное Главное Управление охраны СССР, подчиненное Президенту Советского Союза. Знаменитая антитеррористическая группа «А» Седьмого Управления КГБ СССР также перешла в прямое подчинение Президенту Советского Союза. Под предлогом ликвидации политического сыска в конце августа 1991 г. было ликвидировано управление «3» КГБ СССР, которое осуществляло борьбу с терроризмом и защиту конституционного строя.

22 октября 1991 г. Госсовет на своем заседании поддержал предложение В.В. Бакатина и принял постановление о ликвидации КГБ СССР. Внешняя разведка (ПГУ) была преобразована в самостоятельную Центральную службу разведки (ЦСР), директором которой стал Е.М. Примаков. Был создан самостоятельный Комитет по охране государственной границы (председатель И.Я.Калиниченко). 8-е Главное управление, 16-е управление, Управление правительственной связи КГБ объединили в Комитет правительственной связи при Президенте СССР во главе с А.В.Старовойтовым. Бывшее 15-е Главное управление КГБ было преобразовано в Комитет по эксплуатации, охране и обороне особо важных объектов. В Советскую Армию были переданы войска спецназначения.

Остальные структуры КГБ по решению Госсовета образовали Межреспубликанскую службу безопасности «для координации работы республиканских служб безопасности и проведения согласованной с ними контрразведывательной деятельности». В новую структуру вошли все контрразведывательные подразделения КГБ, в том числе и 3-е Главное управление (военной контрразведки).

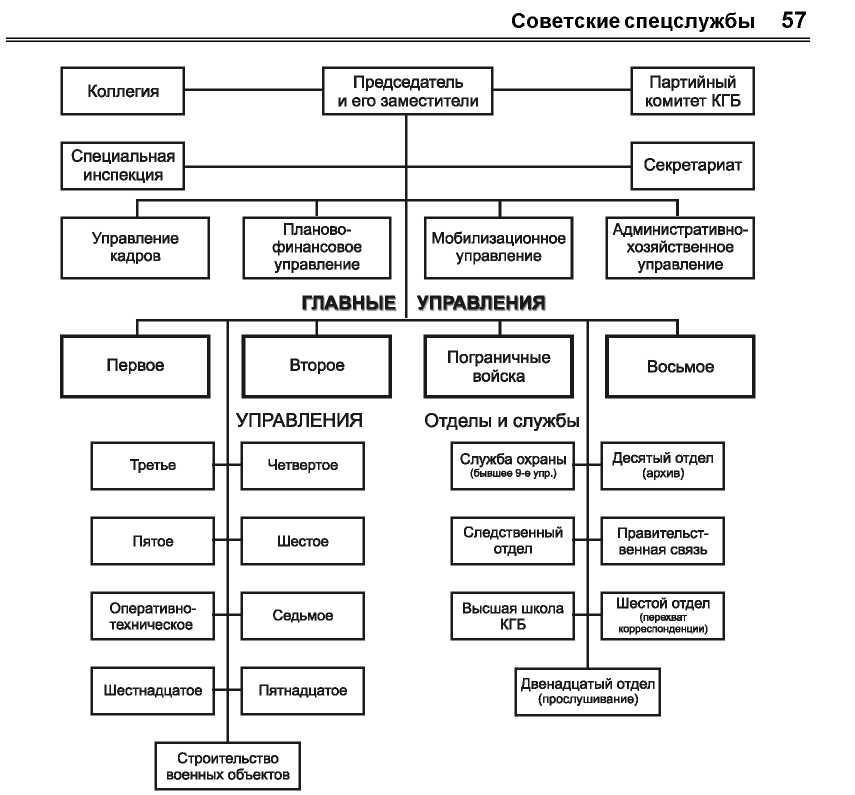

За время существования КГБ его структура несколько раз изменялась и к моменту его упразднения имела вид, показанный на рис. 1.

Рис.1. Структура КГБ СССР

К моменту распада СССР в состав КГБ входили следующие Главные управления:

• 1-е Главное управление— внешняя разведка и контрразведка, анализ информации;

• 2-е Главное управление— внутренняя контрразведка, борьба с подрывными действиями, направленными против государства, промышленная безопасность;

• Главное управление Пограничных войск (ГУПВ);

• 8-е Главное управление— разведка связи, безопасность средств связи, шифровальная служба;

• Помимо Главных управлений, в структуре КГБ были следующие управления:

• 3-е управление — контрразведка в Вооруженных Силах;

• 4-е управление — охрана и внутренняя безопасность посольств;

• 5-е управление— защита конституционного строя, под которой понималось искоренение инакомыслия;

• 6-е управление — вопросы экономической безопасности;

• 7-е управление — наружное наблюдение;

• 15-е управление — охрана государственных объектов;

• 16-е управление — радиоперехват и электронная разведка;

• управление строительства военных объектов

Работа 1-го ГУ велась в следующих отделах.

США, Канада.

Латинская Америка.

Великобритания, Австралия, Африка, Новая Зеландия, Скандинавия.

Восточная Германия, Западная Германия, Австрия.

Страны Бенилюкса, Франция, Испания, Португалия, Швейцария, Греция, Италия, Югославия, Албания, Румыния.

Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Северная Корея.

Таиланд, Индонезия, Япония, Малайзия, Сингапур, Филиппины.

Неарабские страны Ближнего Востока, включая Афганистан, Иран, Израиль, Турцию.

Англоговорящие страны Африки.

Франкоговорящие страны Африки.

Контакты с социалистическими странами.

Регистрация и архивы.

Электронный перехват и операции против шифровальных служб западных стран.

Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Непал, Бангладеш, Бирма.

Арабские страны Ближнего Востока, а также Египет.

Эмиграция.

Контакты с развивающимися странами.

Предложения Госсовета легли в основу Закона № 124-Н «О реорганизации органов государственной безопасности», который 3 декабря 1991 г. подписал Президент СССР М.С. Горбачев. Согласно тексту Закона Совет Республик Верховного Совета СССР постановил упразднить Комитет государственной безопасности СССР и на переходный период образовать на его базе на правах центральных органов государственного управления СССР:

Межреспубликанскую службу безопасности.

Центральную службу разведки СССР.

Комитет по охране государственной границы СССР с объединенным командованием пограничных войск.

Вновь образованные органы в пределах своей компетенции являлись правопреемниками Комитета государственной безопасности СССР.

В связи с упразднением Комитета государственной безопасности СССР предлагалось считать органы безопасности республик находящимися в исключительной юрисдикции суверенных республик (государств).

Финансирование и материально-техническое обеспечение органов государственной безопасности, образованных в соответствии с настоящим Законом, устанавливалось осуществлять за счет средств союзного бюджета и союзных фондов.

Таким образом, в соответствии с Законом № 124-Н от 3 декабря 1991 г. КГБ СССР был упразднен. Один из чиновников, активно участвовавших в данном процессе, — В.В. Бакатин в своей книге «Избавление от КГБ» так определил задачи, которые ставил перед собой: «Я пошел по третьему пути — сделать так, чтобы КГБ не представлял угрозы для общества, не допуская при этом развала системы госбезопасности. Мой вариант был вариантом реформ, а не разрушения...»

Отсюда вытекали основные принципы реформ:

Дезинтеграция. Раздробление КГБ на ряд самостоятельных ведомств и лишение его монополии на все виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности. Разорвать Комитет на части, которые, находясь в прямом подчинении главе государства, уравновешивали бы друг друга, конкурировали друг с другом — это уже значило усилить общественную безопасность, ликвидировать КГБ как КГБ.

Децентрализация или вертикальная дезинтеграция. Предоставление полной самостоятельности республиканским органам безопасности в сочетании с главным образом координирующей и в относительно небольшой степени оперативной работой межреспубликанских структур. Это определялось не столько моей волей, сколько начавшимися процессами «размежевания» республик Союза.

Обеспечение законности и безусловное соблюдение прав и свобод человека в деятельности спецслужб...

Деидеологизация, преодоление традиций «чекизма». Избавление от сомнительной славы ведомства как карающего меча партии, организации всеобщего политического сыска и тотальной слежки.

Эффективность. Поворот от шпиономании и борьбы с инакомыслием к реальным потребностям общества в условиях кардинально изменившейся политической среды — к безопасности на основе сотрудничества и доверия. Главное внимание — внешнему криминальному влиянию на ниши внутренние дела, борьбе с организованной преступностью, представляющей угрозу безопасности страны.

Открытость, насколько это возможно, в деятельности спецслужб. Действия спецслужб должны быть понятны обществу, поддерживаться обществом, а для этого — служить обществу.

Ненанесение своими действиями ущерба безопасности страны.

Тем не менее «ущерб безопасности страны» был нанесен. Перманентные кадровые «чистки», выдавливание профессионалов дилетантами, компрометация в средствах массовой информации института агентуры, практически ежегодные ликвидации и реорганизации органов госбезопасности привели к серьезнейшим нарушениям системы обеспечения безопасности государства, оттоку квалифицированных кадров, падению имиджа спецслужбы в глазах общественности, резкому росту преступности.

После распада СССР 16-е управление и служба правительственной связи были выведены из состава КГБ и реорганизованы в Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ) Российской Федерации. Сам КГБ после ряда реорганизаций был преобразован в Федеральную службу безопасности (ФСБ). По сравнению с КГБ СССР, ФСБ является достаточно открытой организацией (конечно, в той мере, в какой может быть открыта спецслужба). При реорганизации КГБ 1-е ГУ было выведено из его состава и преобразовано в отдельную службу, получившую название Службы внешней разведки (СВР) РФ. Последняя, учитывая квалификацию ее специалистов, а также роль РФ в мировой политике, заслуживает отдельного рассмотрения.