- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Макроэкономика»

- •2. Макроэкономические субъекты и система взаимосвязей между ними. Модель народно-хозяйственного кругооборота. Роль государства в кругообороте.

- •3.Основные макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (внп), валовой внутренний продукт (ввп), процентная ставка, занятость.

- •4. Ввп и методы его расчёта. Потенциальный ввп.

- •2) Ввп по доходам, полученным в результате производства продукции

- •5.Номинальный и реальный ввп. Индексы цен.

- •1) Индекс Ласпейреса.

- •2) Индекс Пааше.

- •3) Индекс Фишера.

- •6.Общая характеристика системы национальных счетов (снс).

- •7.Система агрегированных показателей снс: ввп, чистый внутренний продукт (чвп), национальный доход (нд), личный доход (лд), располагаемый доход (рд).

- •8.Ввп и «чистое экономическое благосостояние» (чэб).

- •9.Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования экономики.

- •10.Функции государства в рыночной экономике.

- •12.Теория общественного выбора.

- •13.Фиаско государства.

- •14.Сущность макроэкономического равновесия (мэр) и его характеристики. Основные модели: классический и кейнсианский подходы.

- •15.Совокупный спрос (ad). Ценовые, неценовые факторы.

- •16.Совокупное предложение (as). Ценовые, неценовые факторы.

- •17.Модель «ad-as». Динамика реального объёма производства и уровня цен.

- •Эффект храповика в модели «ad-as».

- •19.Деление дохода на потребление (c) и сбережения (s). Средняя и предельная склонность к потреблению (арс, мрс) и сбережения (aps, mps).

- •20.Инвестиции (I): сущность, классификация, факторы.

- •21.Инвестиции (I) и сбережения (s), проблема равновесия. Автономные и индуцированные инвестиции.

- •22.Кейнсианская модель равновесия доходов и расходов («кейнсианский крест»).

- •23.Модель «is» («инвестиции-сбережения»).

- •24.Мультипликатор расходов, его виды и модификации.

- •25.Инфляционный и дефляционный (рецессионный) разрывы.

- •26.Парадокс бережливости.

- •27.Экономический цикл: сущность, причины.

- •28. Теории экономических циклов.

- •1 Попытка: Бернс и Митчелл.

- •29.Фазы экономических циклов. Характеристика.

- •30. Классификация экономических циклов.

- •31.Структурные кризисы.

- •32. Механизм распространения циклических колебаний. Эффект мультипликатора-акселератора.

- •33.Макроэкономическая нестабильность и занятость: классическая и кейнсианская теории занятости.

- •34. Безработица: сущность, виды, норма безработицы.

- •35. Концепция естественного уровня безработицы Фридмена. Закон Оукена.

- •36. Стабилизационная политика государства.

- •37.Финансовый рынок как регулятор экономики: денежный рынок и рынок капитала.

- •38.Природа современных денег. Типы систем денежного обращения.

- •39.Сущность, функции, принципы и формы кредита.

- •40.Структура современной кредитно-денежной системы.

- •41.Понятие денежной массы и её структура. Денежные агрегаты.

- •42.Денежная база. Расширение предложения денег системой коммерческих банков (кб). Денежный мультипликатор.

- •43.Спрос на деньги. Кейнсианская теория предпочтения ликвидности. Равновесие на денежном рынке, ставка процента. Кривая lm.

- •44.Модель общего экономического равновесия «is-lm».

- •45.Цели и инструменты кредитно-денежной политики цб.

- •46.Политика «дешёвых» и «дорогих» денег.

- •47.Сущность финансов, их функции и структура.

- •48.Налоги и их виды.

- •49.Принципы налогообложения.

- •50.Кривая Лаффера.

- •50.Государственный бюджет и его структура.

- •52.Бюджетный дефицит и способы его финансирования.

- •53.Дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика.

- •54.Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо).

- •55.Проблема балансирования государственного бюджета.

- •56.Государственный долг и его последствия.

- •57.Сущность инфляции, её измерение и виды.

- •58.Номинальная и реальная процентная ставка. Эффект Фишера. Инфляционные ожидания.

- •59.Причины возникновения инфляции. Инфляция спрос и инфляция издержек. Сеньораж.

- •60.Монетарные и немонетарные концепции инфляции.

- •61.Социально-экономические последствия инфляции.

- •62.Инфляция и безработица. Модель кривой Филлипса. Теория естественного уровня.

- •63.Антиинфляционная политика государства.

- •64.Сущность социальной политики. Проблемы распределения доходов в рыночной экономике.

- •65.Виды доходов и источники их формирования.

- •66.Проблемы измерения неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини.

- •67.Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма эффективности и справедливости.

- •68.Сущность экономического роста. Измерение темпов экономического роста.

- •69.Факторы и типы экономического роста.

- •70.Производственная функция Кобба – Дугласа. Неоклассические модели экономического роста.

- •71.Кейнсианские модели экономического роста.

- •72.Научно-технический прогресс и динамика экономического роста.

- •73.Модели эндогенного экономического роста.

- •74.Понятие международной экономики и её формы.

- •75.Теория сравнительных преимуществ.

- •76.Теория международной торговли Хекшера – Олина.

- •77.Международная торговля политика.

- •78.Платёжный баланс и его структура.

- •79.Дефицит платёжного баланса и способы его финансирования.

- •80.Валютный рынок. Обменный курс валюты и его факторы.

- •81.Система обменных курсов: плавающий (гибкий) и фиксированный курс валюты.

- •82.Модель общего экономического равновесия «is-lm» в открытой экономике: модель Манделла – Флеминга.

60.Монетарные и немонетарные концепции инфляции.

Выше были проанализированы в основном немонетарные причины инфляции, что приводит к дисбалансу AD и AS, однако сторонники немонетарного подхода не сводят причины инфляции только к денежным факторам. Сторонники монетарного подхода считают, что инфляция – чисто денежный финанс. В условиях высокой инфляции перед правительством стоят 2 задачи:

Не допустить высокого спада производства;

Защитить население от обнищания.

В качестве причин инфляции монетаристы выделяют следующие:

Рост денежной массы превышает рост объема совокупного производства ( при скорости обращения денежной единицы const).

mv = PQ ( уравнение Фишера) , где m – денежное обращение;

v –скорость оборота денежной единицы.

m = PQ/ v (const)

Рост скорости денежного обращения больше роста объема совокупного производства ( при неизменном объеме номинальной денежной массы. Это может возникнуть при уменьшении спроса на реальные денежные запасы.

Сторонники немонетарной концепции считают, что повышение темпов роста денежной массы или скорость оборота денежных единиц это не причина, а лишь необходимое условие инфляции.

Причины они видят в следующем:

В росте издержек производства, когда ↑ sn обгоняет темпы роста производительности труда.;

Несоответствие структурных изменений AD структурным изменениям в AS;

Сохранение монопольной власти фирм, преобладание олигополистической структуры рынка, в существовании монополизма профсоюзов.

ИТОГ: причины инфляции лежат не только на стороне проблемы денежного обращения, но и на стороне структурных проблем экономики.

61.Социально-экономические последствия инфляции.

1. Обесценение потока денежных доходов.

Известно, что существует номинальная З/П и реальная.

2. Перераспределение доходов и богатства / должники богаты засчет кредитов.

D

=

,

,

D – покупательная способность денег;

р – цена товара.

3. Материализация денежных средств, т.е экономические субъекты, стремясь освободиться от денег, материализуют их.

Известно,что причина инфляции AD ≠AS, а в этом случае становится AD >AS => еще больше усугубление неравновесия AD и AS.

4. Падение интереса к долгосрочным целям ( инвестирование), т.е предприниматели стараются не занимают долгосрочные контракты.

5.Обесценение денежных сбережений, вкладов,страховки, фонды производственного накопления ( амортизации), что мешает процессам воспроизводства на предприятии.

6.Скрытая конфискация денежных средств ( при прогрессивной ставке налогообложения). В условиях роста цен растет и З/П и люди попадают в более высокую группу по налогообложению. В итоге государство конфискует ту часть денежных средств, которая ранее шла на потребление.

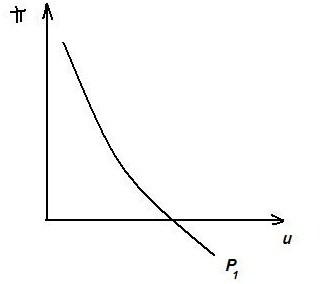

62.Инфляция и безработица. Модель кривой Филлипса. Теория естественного уровня.

Существует обратная зависимость между темпами роста инфляции и темпами роста безработицы ,она обратнопропорциональна. Её обнаружил Филлипс: исследовал статистические данные по Великобритании приблизительно за 100 лет ( 1861-1957) и пришел к выводу, что темпы роста цен и З/П начинали ситаться,если безработица была больше 5,5% в год.

1958 – опубликовал результаты наблюдений и рассчитывает обратную зависимость между уровнем безработицы и номинальной ставкой З/П.

1960 – Самуэльсон и Солоу заменили темп пророста З/П на показатель инфляции.

1968 – Фридман и Фелпс рассмотрели проблемы инфляционных ожиданий и модель Филлипса была уточнена.

1973-1975 – энергетический кризис ( резко повысильсь цены на энергоносители в странах ОПЕК), что побудило уточнить модель Филлипса.

Кривая Филлипса показывает обратную зависимость между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде.

Борьба с инфляцией с точки зрения общества несет потери. Для снижения инфляции на 1% безработица должна быть выше своего естественного уровня на 2-3% ( Закон Оукена) при этом общество недополучает 4-6 % ВВП, т.е реальный ВВП меньше потенциального на 4-6%. Однако обратная зависимость между темпами роста безработицы и инфляции не выдержало эмпирические проверки в 70-е годы 20 века. В эти года динамика ценообразования отразила последствия ряда кризисный явлений ( сговор олигополистов , стран ОПЕК о резком росте цен на энергетические носители привел к 1 структурному кризису). Спады производства, вызванные ростом издержек, невозможно было остановить мерами кредитно-денежной политики, и развилась СТАГФЛЯЦИЯ – рост безработицы, сопровождающийся ростом инфляции. В итоге кривая Филлипса начала смещаться вправо вверх.

Кривая

Филлипса в краткосрочном периоде уже

не соответствовала изменившейся

ситуации.

1979 – Фридман предложил гипотезу «естественного уровня безработицы» и статистика 70-80 годов показала, что краткосрочная кривая Филлипса вправо, что соответствует инфляции издержек.

Устойчивость уравнения безработицы 6-7% при отсутствии ее циклической составляющей с одной стороны и продолжительность темпов роста инфляции с другой были положены в основу долгосрочной кривой Филлипса. Расхождение в характере кривой привели к 2-м вариантам гипотезы естественных уровней безработицы.

Теория естественного уровня.

1) Теория адаптивных ожиданий; 2) Теория рациональных ожиданий. Обе теории показывают как срабатывает инфляционное ожидание (πе) экономических агентов в процессе их приспособления к изменению экономической политики правительства в условиях полной занятости. Формирование адаптивных ожиданий происходит с учетом инфляции фактического уровня ее в прошлом, а рациональные означают, что экономические агенты в своих прогнозах уже учитывают всю имеющуюся информацию о будущих ценах и в среднем своих прогнозах и расчетах не ошибаются. Теория адаптивных ожиданий обосновывает краткосрочную кривую Филлипса наличием у экономических агентов, которые не совпадают с фактической инфляцией в будущем, т.е это как бы неверные инфляционные ожидания. Пока у предпринимателей и рабочих сохраняется заниженная оценка инфляции, стимулирующие фискальная и денежная политика срабатывают ведя в краткосрочном периоде к росту реального выпуска и снижению уровня безработицы. В долгосрочном периоде экономические агенты обнаруживают, что они ошиблись и начинают адаптироваться к новому, более высокому уровню инфляции. Работники, чтобы сохранить реальную заработную плату, начинают требовать повышения номинальной ставки заработной платы, а предприниматели сокращают выпуск продукции до прежнего уровня. ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ. Была выдвинута американскими экономистами Лукасом и Маком. В основе ее - модель совершенной конкуренции. Экономические агенты владея более полной информацией могут более точно просчитать уровень инфляции и последствия предпринимаемых в правительстве шагов. В итоге они начинают разбираться как функционирует экономика и их инфляционное ожидание почти точно совпадает с фактической инфляцией в будущем. Это отражает долгосрочная кривая Филлипса.