- •Часть I. Общая медицинская микробиология, вирусология и иммунология

- •Часть I

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Тема 2.1. Изучение морфологии бактерий и их тинкториальных свойств. Простые методы окраски

- •Тема 2.3. Морфологические особенности

- •Глава 3

- •Тема 3.2. Идентификация бактерий

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Тема 5.1. Морфология и структура вирусов. Вирусоскопические методы исследования

- •Тема 5.2. Культивирование вирусов и других облигатньгх внутриклеточных паразитов (риккетсий, хламидий)

- •Тема 6.1. Модификационная изменчивость, мутации, рекомбинация и перенос генов между бактериями

- •Глава 7 методы стерилизации.

- •Тема 7.1. Методы оценки антимикробного действия химических и физических факторов

- •Тема 7.2. Методы оценки эффективности действия антимикробных препаратов

- •Глава 8

- •Тема 8.1. Микрофлора воды, воздуха и почвы. Методы санитарно-бактериологического исследования воды, воздуха и почвы

- •Тема 8.3. Микрофлора организма человека

- •Глава 10

- •Тема 10.2. Методы количественного определения специфических антител (серодиагностика)

- •Тема 10.3. Методы оценки иммунного статуса организма человека

- •Тема 10.4. Методы оценки клеточного и гуморального иммунного ответа. Вакцины. Иммунные сыворотки и иммуноглобулины

- •Часть II

- •Глава 11

- •Тема 11.1. Методы клинико-диагностических микробиологических исследований и оценка полученных результатов

- •Глава 12

- •Тема 12.1. Аэробные бактерии -возбудители гнойно-воспалительных заболеваний и раневых инфекций

- •Тема 12.2. Анаэробные бактерии - возбудители гнойно-воспалительных и раневых инфекций

- •Глава 13

- •Тема 13.2. Возбудители брюшного тифа, паратифов и иерсиниозов. Дисбактериоз

- •Тема 13.3. Возбудители пищевых

- •Глава 14

- •Тема 14.2. Возбудители менингококковой инфекции, коклюша и дифтерии

- •Тема 14.3. Возбудители туберкулеза, проказы и актиномикоза

- •Тема 15.1. Возбудители сифилиса и мягкого шанкра

- •Тема 15.2. Возбудители гонореи, урогенитального хламидиоза, микоплазмоза и уреаплазмоза

- •Глава 16

- •Тема 16.1. Возбудители чумы, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы, лептоспироза и других зоонозных инфекций

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Тема 20.1. Микробиологическая диагностика кишечных вирусных инфекций и вирусных гепатитов

- •Глава 21

- •Тема 21.1. Микробиологическая диагностика вирусных поражений кожи, слизистых оболочек, лимфоидной и железистых тканей

- •Глава 22

- •Тема 22.1. Микробиологическая диагностика инфекций, вызванных онкогенными вирусами человека и вирусами иммунодефицита человека

- •Глава 23

- •Глава 24

- •Тема 24.1. Микробиологическая диагностика протозойных инфекций

Тема 15.1. Возбудители сифилиса и мягкого шанкра

План

Программа

Биологические свойства возбудителей сифилиса и мягкого шанкра, их патогенность, экология, особенности инфекции и эпидемиология вызываемых заболеваний.

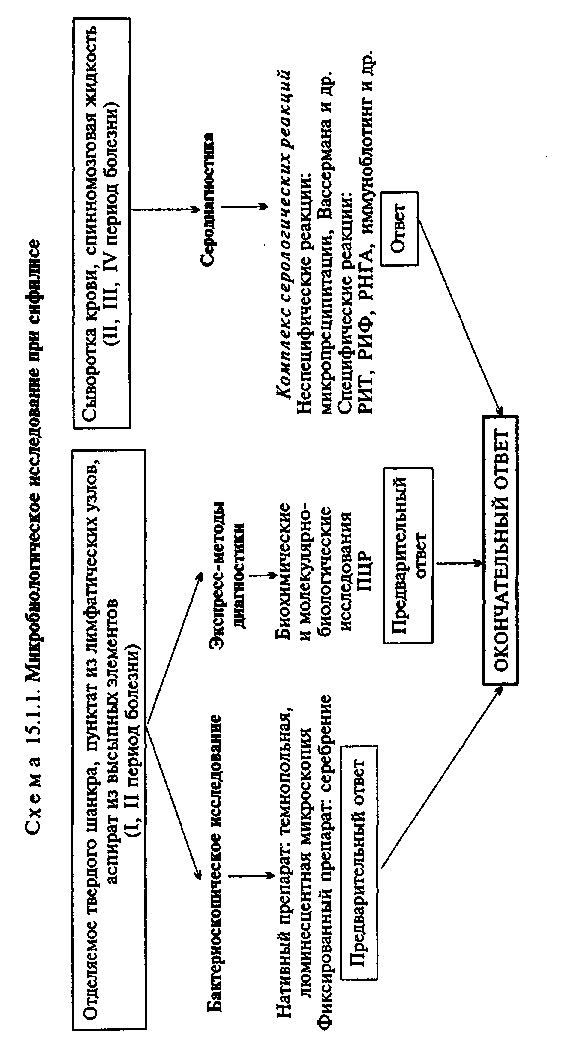

Микробиологическая диагностика.

Диагностические, профилактические и лечебные препараты.

а Демонстрация

Treponema pallidum — мазок из отделяемого твердого шанкра, окраска T.pallidum методом серебрения (или микрофотография в темном поле).

Haemophilus ducreyi — мазок из отделяемого мягкого шанкра, окраска по методу Грама и метиленовым синим.

Диагностические и лечебные препараты.

Задание студентам

Указать материал для исследования.

Зарисовать демонстрируемые препараты возбудителей сифилиса и мягкого шанкра.

Серодиагностика сифилиса:

учесть результаты реакции Вассермана. Сделать заключение.

учесть результаты реакции микропреципитации.

Сделать заключение.

оценить результаты реакции иммобилизации трепонем (РИТ). Сделать заключение.

4. Дать краткую характеристику диагностическим и лечебным препаратам.

Методические указания

• Микробиологическая диагностика сифилиса

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: отделяемое шанкра (I период заболевания); аспират из высыпных элементов, пунк-тат регионарных лимфатических узлов (II период); кровь (II, III, IV период); спинномозговая жидкость (IV период заболевания).

247

следуемой инактивированной сывороткой крови или плазмой. В лунку на пластине из плексигласа (или на обычное стекло) наносят 3 капли сыворотки и добавляют 1 каплю кардиолипинового антигена. Смесь тщательно перемешивают и учитывают результаты. Положительная реакция характеризуется образованием и выпадением хлопьев разной величины; при отрицательном результате наблюдается равномерная легкая опалесценция. Положительная реакция микропреципитации позволяет поставить предварительный диагноз и направить пациента на дальнейшее обследование.

Реакцию Вассермана ставят одновременно с двумя антигенами: 1) специфическим, содержащим антиген возбудителя — разрушенные ультразвуком трепонемы; 2) неспецифическим — кардиолипиновым. Исследуемую сыворотку разводят в соотношении 1:5 и ставят РСК по общепринятой методике. При положительной реакции наблюдается задержка гемолиза, при отрицательной — происходит гемолиз эритроцитов, интенсивность реакции оценивается соответственно от (++++) До (-).

Первый период сифилиса является серонегативным и характеризуется отрицательной реакцией Вассермана. У 50 % больных реакция становится положительной не ранее чем через 2—3 нед после появления твердого шанкра. Во II и III периоде сифилиса частота положительных реакций достигает 75—90 %. После успешно проведенного курса лечения реакция Вассермана становится отрицательной.

Для диагностики поздних и латентных форм сифилиса можно ставить реакцию Вассермана, используя спинномозговую жидкость, с теми же антигенами, что и в реакции с сывороткой больного.

РИФ —реакция непрямой ИФ—является специфической при диагностике сифилиса. В качестве антигена используют взвесь тканевых трепонем. Разработаны разные методики постановки реакции; обычно используют модификацию РИФ-200. Сыворотку больного инактивируют так же, как для реакции Вассермана, и разводят в соотношении 1:200. На предметные стекла наносят каплю антигена, высушивают и фиксируют 5 мин в ацетоне. Затем на препарат наносят сыворотку больного, через 30 мин промывают и высушивают. Следующим этапом является обработка препарата флюоресцирующей сывороткой против иммуноглобулинов человека. Изучают препарат с помощью люминесцентного микроскопа, отмечая степень свечения трепонем.

Реакция иммобилизации трепонем также является специфической. Принцип реакции заключается в угнетении движения трепонем (иммобилизация) антителами сыворотки крови пациента в присутствии комплемента. Живую культуру

250

трепонем получают при культивировании в яичке кролика. Яичко зараженного животного измельчают в специальной среде, в которой трепонемы сохраняют подвижность. Ставят реакцию следующим образом: взвесь тканевых (подвижных) трепонем смешивают в пробирке с исследуемой сывороткой и добавляют свежий комплемент. В одну контрольную пробирку вместо исследуемой сыворотки добавляют сыворотку здорового человека, в другую — вместо свежего комплемента добавляют инактивированный. После инкубации при 35 °С в анаэробных условиях (анаэростат) из всех пробирок готовят препарат "раздавленная" капля и в темном поле определяют количество подвижных и неподвижных трепонем. Процент специфически иммобилизированных трепонем определяют по формуле:

Т -Т

Х= \ °хЮО, Ч

где Tfc — число подвижных трепонем в контроле (с инактиви-рованным комплементом), Т0 -— число подвижных трепонем в опыте (с активным комплементом). Результат реакции считают положительным, если процент иммобилизации выше 50, слабоположительным — от 31 до 50, сомнительным — от 21 до 30 и отрицательным — ниже 20. Для обнаружения специфических антител к T.pallidum используют и другие серологические реакции, в частности РИГА.

Необходимо отметить, что в широкой медицинской практике при обследовании больных и здоровых лиц обычно используют реакцию Вассермана и микропреципитации; РИТ, РИФ и другие специфические реакции применяют для уточнения диагноза и проводят в специализированных лабораториях.

• Микробиологическая диагностика мягкого шанкра

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: отделяемое из язвы (мягкого шанкра).

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:

Бактериологическое исследование. Проводят путем микроскопии мазков, окрашенных по методу Грама и метиленовым синим. Наличие в мазках грамотрицательных бактерий, располагающихся в виде длинных цепочек, позволяет подозревать наличие возбудителя — H.ducreyi.

Бактериологическое исследование. Проводят путем выделения чистой культуры возбудителя. Материал засевают на кровяной агар или другие среды, содержащие дефибринированную кровь. На этих средах H.ducreyi через 48—72 ч образует мелкие круглые колонии, окруженные зоной гемолиза. Идентификацию выделенной культуры проводят по ферментации Сахаров

251

и по способности агглютинироваться сывороткой этого же больного.

Кожно-аллергическая проба. Ставят с антигеном из H.ducreyi для подтверждения диагноза.

• Диагностические, профилактические и лечебные препараты

Антигены для реакции Вассермана:

специфический антиген из тканевых трепонем, разрушенных ультразвуком;

неспецифический кардиолипиновый антиген — высокоочищенный экстракт бычьего сердца, имеющий постоянный химический состав липидов, смешанных в определенной про порции с лецитином и холестерином.

Антигены разводят согласно инструкции и используют в рабочих-дозах, указанных на этикетках. Кардиолипиновый антиген используют также и в реакции микропреципитации.

Антибиотики: пенициллин, цефотаксим, тетрациклины, эритромицин.