- •Курс лекций по дисциплине «психология» Лекция I. Введение в психологию

- •Лекция 2. Развитие психики и сознания

- •Лекция 3. Личность

- •Лекция 4. Познавательные процессы

- •Лекция 6. Индивидуально — психологические особенности личности

- •1. Планы для одной независимой переменной

- •Здесь две группы: экспериментальная и контрольная. Такой план используется только тогда, когда

- •При таком исследовании Вы не получите никакой

- •2. Планы для двух независимых переменных

- •3. Корреляционные планы

- •Оценка типа распределения первичных интервалов

- •Анализ первичных статистик

- •Алгоритм подсчета критерия q Розенбаума14

- •Алгоритм подсчета критерия u Манна-Уитни15

- •Алгоритм расчета критерия φ*16

- •Алгоритм расчета критерия т Вилкоксона17

- •Алгоритм расчета критерия 2

- •Алгоритм расчета абсолютной величины разности d между эмпирическим и равномерным распределениями18

- •Алгоритм расчета критерия при сопоставлении двух эмпирических распределений19

- •Алгоритм расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена rs20

- •Алгоритм расчета коэффициента линейной корреляции Пирсона

- •Карта наблюдения сформированности учебной позиции22

- •Карта психолого-педагогического наблюдения23 (практика «пробные уроки») ф.И. Студента ……….……………..……...…..….…….…… группа …………… дата ………...……

- •Таблицы критических значений

- •Значения критерия t для отбраковки выпадающих вариант при разных уровнях значимости (р)

- •Критические значения критерия q Розенбаума

- •Критические значения критерия u Манна-Уитни

- •Величины угла (в радианах) для разных процентных долей

- •Критические значения критерия т Вилкоксона

- •Стандартные значение t-критерия Стьюдента при различных уровнях значимости

- •Критические значения критерия 2

- •Критические значения dmax при сопоставлении эмпирического распределения с теоретическим

- •Критерий Колмогорова-Смирнова для сопоставления двух эмпирических распределений между собой

- •Критические значения выборочного коэффициента корреляции рангов по Спирмену

- •Критические значения коэффициента корреляции Пирсона

- •Раздел 3. Возрастная психология

- •1. Возрастная психология как наука

- •Вопросы к теме

- •Список литературы Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Периодизации психического развития

- •Древнекитайская периодизация развития человека

- •Классификация возрастов жизни по Пифагору (IV в. До н. Э.)

- •Классификация возрастов жизни по Гиппократу (IV в. До н.Э.)

- •2.1 Периодизации, связанные с выделением непсихологического признака

- •2.2 Периодизации, связанные с выделением психологического признака

- •Развитие моральных суждений по л. Кольбергу

- •Развитие социального интеллекта по р. Селману

- •2.3 Комплексные периодизаци

- •Периодизация психического развития д.Б. Эльконина

- •Периодизация психического развития по э. Эриксону

- •Вопросы к теме

- •Список литературы Основная литература

- •Дополнительная литература

- •3. Психологическая характеристика детского возраста

- •3.1 Психологические особенности младенчества (0-1 год)

- •Развитие движений и действий в младенчестве

- •3.2 Развитие психики ребенка в раннем детстве (1 – 3 года)

- •3.3 Развитие психики ребенка в дошкольном возрасте (3 года 6 –7 лет)

- •Вопросы к теме

- •Список литературы Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Раздел 4. Социальная психология Тема 1.1 Предмет и методы социальной психологии

- •Тема 1.2 История и современные направления развития социальной психологии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Библиографический список

- •Тема 2.1 Социально-психологичсекие закономерности общения

- •Тема 2.2 Общение как обмен информацией

- •Тема 2.3 Перцептивная сторона общения

- •Тема 2.4 Интерактивная сторона общения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Библиографический список

- •Тема 3.1 Проблема группы в социальной психологии

- •Тема 3.2 Психология малых групп

- •Контрольные вопросы и задания

- •Библиографический список

- •Тема 4.1 Социализация и развитие личности

- •Периодизация психического развития по э.Эриксону

- •Тема 4.2 Социальные установки и атрибутивные процессы

- •Контрольные вопросы и задания

- •Библиографический список

- •Словарь терминов30

- •Раздел 5. Педагогическая психология

- •Раздел 1. Современное образовательное пространство

- •1.2. Ретроспектива педагогической психологии

- •1.3. Проблемы современной науки

- •1.4. Особенности современного образовательного процесса

- •1.5. Психологические методы исследования педагогической реальности

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава 2. Психология обучающихся

- •2.1. Психическое развитие ребенка

- •2.2. Персонифицированные периодизации развития человека

- •2.3. Диагностика индивидуального развития учащегося

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава 3. Психология педагога

- •3.2. Профессиональная готовность педагогических кадров

- •3.3. Профессиональный рост педагога

- •Сравнительные характеристики зрелости к. Аджирис

- •Вопросы для обсуждения

- •Г л а в а 4. Педагогическое общение

- •4.1. Общая характеристика специфики педагогического общения

- •4.2. Коммуникативный аспект педагогического общения

- •4.3. Перцептивный аспект педагогического общения

- •4.4. Интерактивный аспект педагогического общения

- •Типы нарушения дисциплины

- •Характеристики темперамента

- •Акцентуации характера

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава 5. Психология воспитания

- •5.2. Цели и средства воспитания

- •Вопросы для обсуждения

- •Глава 6. Психология обучения

- •6.1. Традиция и инновация в обучающем процессе

- •6.2. Навыки учебной деятельности

- •Уровни сформированности целеполагания

- •Уровни сформированности учебных действий

- •Уровни сформированности действий контроля

- •6.3. Методы обучения

- •Вопросы для обсуждения

Алгоритм подсчета критерия u Манна-Уитни15

Перенести все данные испытуемых на индивидуальные карточки.

Пометить карточки испытуемых выборки 1 одним цветом, скажем красным, а все карточки из выборки 2 - другим, например синим.

Разложить все карточки в единый ряд по степени нарастания признака, не считаясь с тем, к какой выборке они относятся, как если бы мы работали с одной большой выборкой.

Проранжировать значения на карточках, приписывая меньшему значению меньший ранг, а одинаковым значениям – ранг, являющийся средним арифметическим значением от вероятных рангов (см. стр. 28). Всего рангов получится столько, сколько у нас (n1+п2).

Вновь разложить карточки на две группы, ориентируясь на цветные обозначения: красные карточки в один ряд, синие - в другой.

Подсчитать сумму рангов отдельно на красных карточках (выборка 1) и на синих карточках (выборка 2). Проверить, совпадает ли общая сумма рангов с расчетной, которая вычисляется по формуле

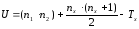

.

.Определить большую из двух ранговых сумм.

Определить значение U по формуле:

,

где

,

где

n1 - количество испытуемых в выборке 1;

n2 - количество испытуемых в выборке 2;

Тх - большая из двух ранговых сумм;

nх - количество испытуемых в группе с большей суммой рангов.

Определить критические значения U по Табл. 3 Приложения 3. Если Uэмп>Uкр0,05, Н0 принимается. Если Uэмп≤Uкр0,05, Н0 отвергается. Чем меньше значения U, тем достоверность различий выше.

Пример.

В НПК № 3 у студентов-филологов и студентов специальности «учитель начальных классов» диагностировали уровень интеллекта. Результаты представлены в табл. 13.1. можно ли сказать, что студенты разных специальностей обладают разным уровнем интеллекта.

Таблица 13.1.

Индивидуальные значения уровня интеллекта в выборке студентов специальности «учитель начальных классов» (n1=14) и студентов-филологов (n2=12)

|

Студенты «началка» |

Студенты-филологи | |||

|

111 104 107 90 115 107 106 107 95 116 127 115 102 99 |

|

113 107 123 122 117 112 105 108 111 114 102 104 | |

Данный метод основан на подсчете рангов.

Запомните правила ранжирования. Их три:

Меньшему значению начисляется меньший ранг.

В случае, если несколько значений равны, им начисляется ранг, представляющий собой среднее значение из тех рангов, которые они получили бы, если бы не были равны.

Общая сумма рангов должна совпадать с расчетной, которая определяется по формуле

,

где N

– общее количество ранжируемых

наблюдений.

,

где N

– общее количество ранжируемых

наблюдений.

В нашем примере, проделав шаги 1 – 6 алгоритма, получим следующие данные.

Таблица 13.2.

Подсчет ранговых сумм

|

Студенты-«началка» (n1=14) |

Студенты -филологи (п2=12) | ||||

|

Показатель интеллекта |

Ранг |

Показатель интеллекта |

Ранг | ||

|

127 |

26 |

|

| ||

|

|

|

123 |

25 | ||

|

|

|

122 |

24 | ||

|

|

|

117 |

23 | ||

|

116 |

22 |

|

| ||

|

115 |

20,5 |

|

| ||

|

115 |

20,5 |

|

| ||

|

|

|

114 |

19 | ||

|

|

|

113 |

18 | ||

|

|

|

112 |

17 | ||

|

111 |

15,5 |

111 |

15,5 | ||

|

|

|

108 |

14 | ||

|

107 |

11,5 |

107 |

11,5 | ||

|

107 |

11,5 |

|

| ||

|

107 |

11,5 |

|

| ||

|

106 |

9 |

|

| ||

|

|

|

105 |

8 | ||

|

104 |

6,5 |

104 |

6,5 | ||

|

102 |

4,5 |

102 |

4,5 | ||

|

99 |

3 |

|

| ||

|

95 |

2 |

|

| ||

|

90 |

1 |

|

| ||

|

Суммы |

1501 |

165 |

1338 |

186 | |

|

Средние |

107,2 |

|

111,5 |

| |

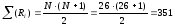

Общая сумма рангов 165 + 186 = 351.

Расчетная сумма:

.

Ошибки нет.

.

Ошибки нет.

Шаг 7. Бόльшая сумма рангов – в группе студентов – филологов (Тх=186).

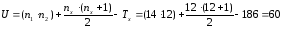

Шаг 8. Определим значение U.

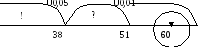

Шаг 9. Определим критические значения U по Табл.3 Прил. 3 для n1=14 и n2=12.

Uэмп > Uкр.

Ответ: Н0 принимается. Группа студентов-филологов не превосходит группу студентов «началки» по уровню интеллекта, т.е. различия недостоверны.

φ-критерий (угловое преобразование Фишера)

Данный критерий относится к группе многофункциональных. Это означает, что он может использоваться по отношению к самым разнообразным данным, выборкам и задачам. Выборки могут быть разными, а можно сопоставлять данные, полученные на одной выборке в разных условиях.

Многофункциональный критерий построен на сопоставлении долей, выраженных в долях единицы или в процентах. Суть критерия состоит в определении того, какая доля наблюдений (реакций, выборов, испытуемых) в данной выборке характеризуется интересующим нас эффектом. Таким эффектом может быть:

определенное значение качественно определяемого признака (например, отнесенность к определенному полу, выражение согласия с каким-либо предложением и др.),

определенный уровень количественно измеряемого признака (например, получение оценки, превосходящей проходной бал; выбор дистанции в разговоре, превышающей 50 см и др.),

определенное соотношение значений или уровней исследуемого признака (например, преобладание положительных сдвигов над отрицательными; преимущественное проявление крайних значений признака).

Другими словами, здесь сводятся любые данные к альтернативной шкале «есть эффект – нет эффекта». Важно, что ни одна из сопоставляемых долей не должна быть равной нулю!!!

Гипотезы:

Н0: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект, в выборке 1 не больше, чем в выборке 2.

Н1: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект, в выборке 1 больше, чем в выборке 2.