геодезия методичка к лабораторным

.pdf

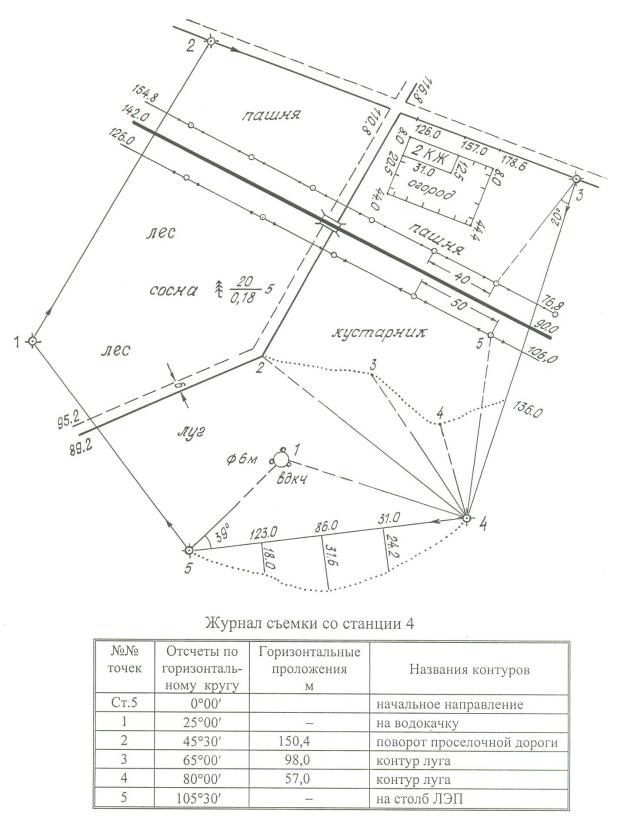

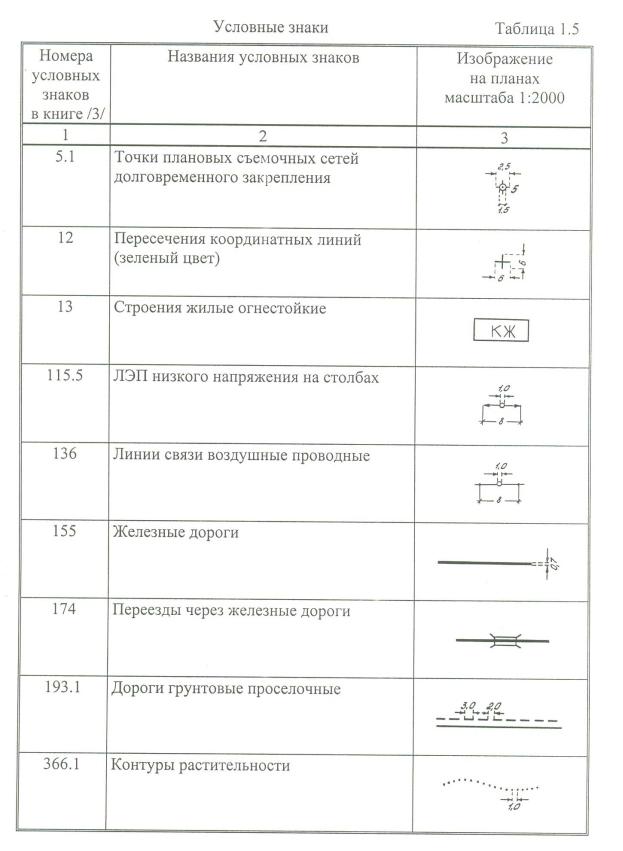

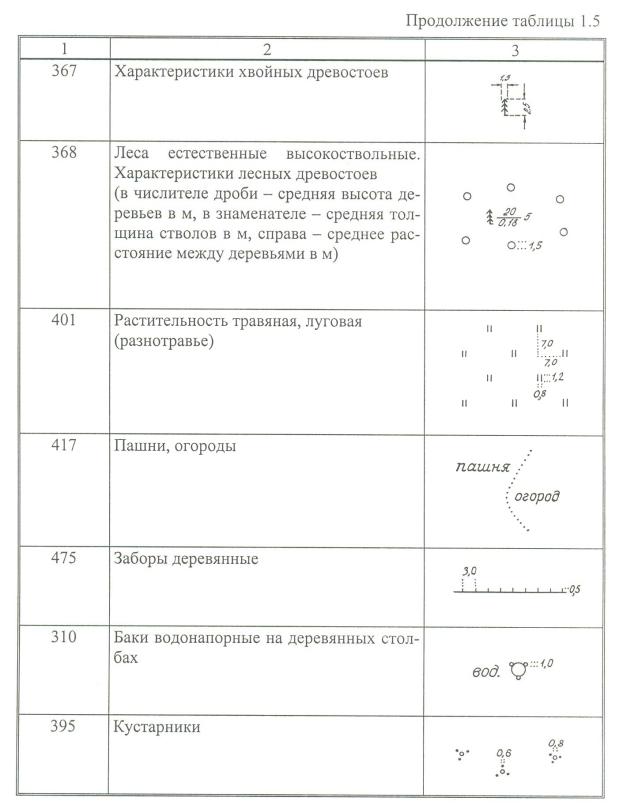

Рис. 1.3

21

22

23

Рис. 1.4

24

Контрольная работа № 2

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ ТРАССЫ, ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ,

РАСЧЕТ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ И ПЛАНА ТРАССЫ

До выполнения работы следует изучить /1, п.п.7.1, 10.1–10.7/.

2.1. Назначение и результаты геодезических работ при трассировании, отчетные материалы по работе

Трассой называют линию, определяющую пространственное положение продольной оси железнодорожного пути на уровне бровки земляного полотна. Продольным профилем называют развертку трассы на вертикальную плоскость. Планом трассы называют проекцию трассы на горизонтальную плоскость.

При трассировании по оси сооружения – трассе – прокладывают теодо- литно–нивелирный ход. Из обработки теодолитного хода получают координаты основных точек трассы (вершин углов поворота), а из обработки нивелирного хода определяют отметки всех точек пикетажа. Пикетаж – это система обозначения и закрепления точек трассы. Для вычисления отметок точек пикетажа в Балтийской системе высот и контроля работ нивелирный ход привязывают к реперам высотных геодезических опорных сетей.

В результате выполнения работы студенты должны научиться обрабатывать журнал технического нивелирования, строить продольные и поперечные профили, усвоить методику расчета проектной линии и плана трассы.

Отчетные материалы по работе: журнал технического нивелирования, расчеты по проектированию плана трассы, расчеты положения точек нулевых земляных работ, продольный и поперечные профили, выполненные карандашом, шариковой или гелевой ручкой с указанием масштабов.

Содержание пояснительной записки:

•название контрольной работы;

•исходные данные;

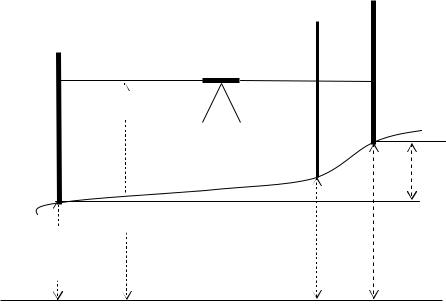

•краткое описание последовательности обработки нивелирного журнала (без его переписки!), рисунок, поясняющий вычисление горизонта прибора и отметки промежуточной точки;

•краткое описание последовательности построения продольного и поперечных профилей и расчета проектной линии, рисунок, поясняющий вычисление проектных отметок;

•подробное описание вычисления рабочих отметок и расчета положения всех нулевых точек, рисунок, поясняющий эти вычисления;

•схема железнодорожной кривой /1, рис. 10.5 на с.106/ и подробный расчет плана трассы.

25

|

|

|

Исходные данные для контрольной работы № 2 |

|

Таблица 2.1 |

||||||

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HРп. 6 |

61,500 |

63,600 |

65,700 |

67,800 |

70,000 |

72,100 |

74,200 |

76,300 |

78,400 |

79,500 |

А–В |

HРп. 7 |

62,886 |

64,991 |

67,096 |

69,201 |

71,406 |

73,466 |

75,561 |

77,656 |

79,751 |

80,846 |

|

θ1 |

17°00′ |

17°10′ |

17°20′ |

17°30′ |

17°40′ |

17°50′ |

18°00′ |

18°10′ |

18°20′ |

18°30′ |

|

θ2 |

18°57′ |

18°54′ |

18°51′ |

18°48′ |

18°45′ |

18°42′ |

18°39′ |

18°36′ |

18°33′ |

18°30′ |

|

HРп. 6 |

60,050 |

62,150 |

64,250 |

66,350 |

68,450 |

69,550 |

71,650 |

73,750 |

75,850 |

77,950 |

Г–З |

HРп. 7 |

61,438 |

63,540 |

65,642 |

67,744 |

69,845 |

70,948 |

73,050 |

75,152 |

77,254 |

79,357 |

|

θ1 |

18°40′ |

18°50′ |

19°00′ |

19°10′ |

19°20′ |

19°30′ |

19°40′ |

19°50′ |

10°00′ |

10°10′ |

|

θ2 |

18°27′ |

18°24′ |

18°21′ |

18°18′ |

18°15′ |

18°12′ |

18°09′ |

18°06′ |

18°03′ |

18°00′ |

|

HРп. 6 |

81,920 |

83,820 |

85,720 |

87,620 |

89,520 |

91,420 |

93,320 |

95,220 |

97,120 |

96,020 |

И–Л |

HРп. 7 |

83,284 |

85,182 |

87,080 |

88,978 |

90,875 |

92,774 |

94,672 |

96,570 |

98,468 |

97,365 |

|

θ1 |

10°20′ |

10°30′ |

10°40′ |

10°50′ |

11°00′ |

11°10′ |

11°20′ |

11°30′ |

11°40′ |

11°50′ |

|

θ2 |

17°57′ |

17°54′ |

17°51′ |

17°48′ |

17°45′ |

17°42′ |

17°39′ |

17°36′ |

17°33′ |

17°30′ |

|

HРп. 6 |

80,970 |

82,870 |

84,770 |

86,670 |

88,570 |

90,470 |

92,370 |

94,270 |

96,170 |

98,070 |

М–О |

HРп. 7 |

82,356 |

84,261 |

86,166 |

88,071 |

89,976 |

91,836 |

93,731 |

95,626 |

97,521 |

99,416 |

|

θ1 |

12°00′ |

12°10′ |

12°20′ |

12°30′ |

12°40′ |

12°50′ |

13°00′ |

13°10′ |

13°20′ |

13°30′ |

|

θ2 |

17°27′ |

17°24′ |

17°21′ |

17°18′ |

17°15′ |

17°12′ |

17°09′ |

17°06′ |

17°03′ |

17°00′ |

|

HРп. 6 |

40,930 |

41,830 |

42,730 |

43,630 |

44,530 |

45,430 |

46,330 |

47,230 |

48,130 |

49,030 |

П–У |

HРп. 7 |

42,318 |

43,220 |

44,122 |

45,024 |

45,925 |

46,828 |

47,730 |

48,632 |

49,534 |

50,437 |

|

θ1 |

13°40′ |

13°50′ |

14°00′ |

14°10′ |

14°20′ |

14°30′ |

14°40′ |

14°50′ |

15°00′ |

15°10′ |

|

θ2 |

16°57′ |

16°54′ |

16°51′ |

16°48′ |

16°45′ |

16°42′ |

16°39′ |

16°36′ |

16°33′ |

16°30′ |

|

HРп. 6 |

50,940 |

51,840 |

52,740 |

53,640 |

54,540 |

55,440 |

56,340 |

57,240 |

58,140 |

59,040 |

Ф–Я |

HРп. 7 |

52,304 |

53,202 |

54,100 |

54,998 |

55,895 |

56,794 |

57,692 |

58,590 |

59,488 |

60,385 |

|

θ1 |

15°20′ |

15°30′ |

15°40′ |

15°50′ |

16°00′ |

16°10′ |

16°20′ |

16°30′ |

16°40′ |

16°50′ |

|

θ2 |

16°27′ |

16°24′ |

16°21′ |

16°18′ |

16°15′ |

16°12′ |

16°09′ |

16°06′ |

16°03′ |

16°00′ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

26

Журнал технического нивелирования

Таблица 2.2

№№ |

№№ |

Отсчеты по рейкам, мм |

Превышения |

Средние |

Горизонт |

Отметки |

№№ |

||

стан- |

точек |

|

|

|

|

превышения |

прибора |

точек |

точек |

ций |

|

задние |

передние |

промежут. |

мм |

мм |

м |

м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рп. 6 |

1857 |

|

|

|

|

|

120, 000 |

Рп. 6 |

1 |

ПК 0 |

6540 |

1040 |

|

+817 |

+3 |

|

|

|

|

|

|

+813 |

+815 |

|

120, 818 |

ПК 0 |

||

|

|

|

5727 |

|

|

|

|

|

|

|

ПК 0 |

0618 |

|

|

|

|

|

120,818 |

ПК 0 |

2 |

ПК 1 |

5300 |

2202 |

|

–1584 |

+3 |

|

|

|

|

|

|

–1586 |

–1585 |

|

119,236 |

ПК 1 |

||

|

|

0405 |

6886 |

|

|

|

|

|

|

3 |

ПК 1 |

|

|

|

|

119,641 |

119,236 |

ПК 1 |

|

ПК 2 |

5091 |

1631 |

|

–1226 |

+3 |

|

|

|

|

|

|

|

–1227 |

–1226 |

|

118,013 |

ПК 2 |

||

|

ПК 1+40 |

|

6318 |

1810 |

|

|

|

117,831 |

ПК 1+40 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

ПК 1+70 |

|

|

2015 |

|

|

|

117,626 |

ПК 1+70 |

Σ |

|

19811 |

23804 |

|

–3993 |

–1996 |

|

|

|

|

|

–3993 |

|

– 1996 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

27

2.2. Исходные данные данные

Индивидуальные для каждого студента исходные данные – отметки ре-

перов № 6 и № 7, величины углов поворота θ1 и θ2 , которые выбирают из табл. 2.1 по первой букве фамилии и последней цифре шифра студента.

Общие для всех студентов исходные данные:

•результаты нивелирования трассы, выписанные в специальный журнал, выдаваемый каждому студенту; на обложку этого журнала выписывают отметки реперов и углы поворота;

•проектная отметка на ПК 0; ее находят по условной формуле:

НпрПК 0 = НРп.6 + 1,50 м = ; (вписать своё значение!)

• длины и уклоны проектных элементов продольного профиля

d1 = 400 м |

d2 = 300 м |

d3 = 500 м |

i1 = –0,014 |

i2 = 0 |

i3 = +0,008 ; |

•дирекционный угол первого прямого участка трассы α1 = 95°18′ ;

•пикетажное положение вершин и направление углов поворота, радиусы круговых кривых и длины переходных кривых; эти данные выбирают из пикетажного журнала (рис. 2.2).

2.3.Обработка журнала технического нивелирования

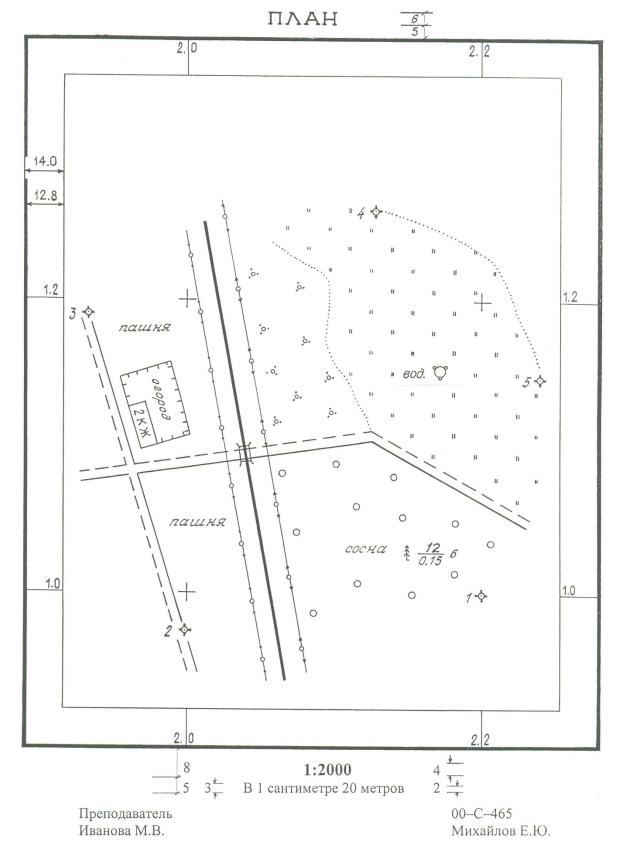

В результате обработки журнала получают отметки точек пикетажа. Методика обработки нивелирного журнала аналогична уравниванию теодолитного хода. Все вычисления в журнале выполняют с точностью 1 мм. Пример обработки журнала приведен в табл. 2.2.

Порядок обработки журнала:

1. На каждой станции по отсчетам, взятым по черным и красным сторонам реек, дважды вычисляют превышения h между связующими точками по формуле: h = a – b,

где a – отсчет по задней, b – отсчет по передней рейке.

Результаты записывают в графу 6. Если расхождение между двумя превышениями на станции не более 5 мм, вычисляют среднее превышение, округляя его до целых миллиметров, а результат записывают в графу 7.

2. Для контроля вычисления превышений производят постраничный контроль. Для этого в конце каждой страницы журнала вычисляют суммы зад-

них отсчетов (Σa), передних отсчетов (Σb), превышений (Σh), средних превы-

шений (Σhср), находят величины (Σa–Σb), 1/2Σh. Если в вычислениях нет ошибок, то

Σa – Σb = Σh и 1/2Σh = Σhср .

Первое равенство должно выполняться точно, второе из-за округлений при вычислении средних превышений может выполняться с точностью 1 – 2 мм.

28

3. После выполнения постраничного контроля по всем страницам журнала находят сумму средних превышений Σ(Σhср) по всему ходу, суммируя вели-

чины Σhср по отдельным страницам.

4. Вычисляют невязку нивелирного хода по формуле

fh = Σ(Σhср ) – (HРп.7 – HРп.6 ) .

5. Вычисляют допустимое значение невязки по формуле

доп fh = 50 L , мм,

L , мм,

где L – длина хода в километрах (12 пикетов, т. е. L = 1,2 км). 6. Сравнивают полученную невязку с допустимой.

Все эти расчеты помещают на последней странице журнала.

Пример записи: |

Σ(Σhср ) = + 1376 |

мм |

|

|

HРп.7 –HРп.6 = + 1409 |

мм |

|

|

fh = |

– 33 |

мм |

|

доп fh = 50 L = |

55 |

мм |

fh < доп fh

7. Если fh ≤ доп fh , то невязку распределяют с обратным знаком примерно поровну на средние превышения, т. е. вычисляют поправки по формуле

δh = – fh /n , где n – число станций.

Поправки округляют до целых миллиметров. Сумма поправок должна точно равняться невязке с обратным знаком, т. е.

Σδh = – fh .

Поправки δh выписывают над средними превышениями в графе 7.

8.Из исходных данных в первую и последнюю строки графы 9 выписывают отметки реперов № 6, 7.

9.От отметки репера № 6 по уравненным превышениям последовательно вычисляют отметки всех связующих точек хода по формуле:

H2 = H1 + (hср + δh),

где H2 – отметка последующей точки, H1 – отметка предыдущей точки,

(hср + δh) – уравненное превышение между этими точками.

Контролем вычислений является совпадение вычисленной отметки репера

№7 с заданным значением этой отметки.

10.Для станций, где нивелировались промежуточные точки, в графе 8

вычисляют горизонт прибора ГП по формуле (рис. 2.1)

29

ГП = HA + a = НB + b ,

где HA , HB – отметки связующих точек,

a, b – отсчеты по черной стороне рейки на этих точках.

рейка |

|

горизонтальный луч |

с |

a |

b |

B

С h

A

HA |

ГП |

НС |

HB |

уровенная поверхность

Рис. 2.1

Например, по данным табл. 2.2 для станции 3 получим:

ГП = 119,236 + 0,405 = 119,641 м .

11. Вычисляют отметки HС промежуточных точек по формуле

HС = ГП – c ,

где c – отсчет по рейке на промежуточной точке. Например, для промежуточной точки ПК 1+40 получим:

HПК 1+ 40 = 119, 641 – 1,810 = 117,831 м .

Отметки промежуточных точек записывают в графу 9. В графе 10 повторяют нумерацию точек из графы 2.

2.4. Построение продольного и поперечных профилей

30