- •Лекции по курсу

- •2. Литература, необходимая для изучения курса.

- •3.Цели и задачи дисциплины.

- •4.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

- •5.Структура современного естествознания.

- •6.Методология естествознания.

- •7.История естествознания.

- •1. Пространство и время

- •2. Механическая форма движения материи. Основы классической механики

- •3. Релятивистская концепция механического движения. Представления специальной теории относительности

- •4. Понятие об общей теории относительности. Влияние гравитации на пространство и время

- •5. Масштабы пространства, времени.

- •6. Современные представления о структуре и эволюции Вселенной

- •1. Ритм как упорядочение времени

- •2. Космические и биологические ритмы

- •3. Общая характеристика колебаний

- •4. Виды колебаний

- •5. Общая характеристика волны

- •6. Упругие волны

- •7. Электромагнитные волны

- •8. Волновые явления

- •1. Симметрия

- •2. Законы сохранения

- •3. Фундаментальные взаимодействия

- •4. Развитие представлений о физических полях

- •5. Концепция обменного взаимодействия

- •6. Концепция корпускулярно-волнового дуализма в современной физике

- •7. Основные положения квантовой механики

- •8. Структура микромира

- •1. Термодинамический и статистический методы описания систем

- •2. Общие свойства систем. Системный подход

- •3. Основы равновесной термодинамики (термодинамики изолированных систем)

- •4. Основы неравновесной термодинамики

- •5. Термодинамика сильно неравновесных систем

- •6. Эволюция самоорганизующихся систем

- •Активная

- •7. Синергетика и экономика

- •1. Предмет химии

- •2. Основные понятия и законы классической химии

- •3. Систематизация химических элементов. Периодический закон д.И.Менделеева

- •4. Особенности развития химии на рубеже хiх-хх вв.

- •5. Развитие химического атомизма в первой половине XX в. Квантовый уровень химии

- •6. Концепция химической эволюции

- •1. Экология как наука о взаимоотношении живых систем с неживой природой

- •2.Структура и основные направления развития экологии

- •Экология

- •Фундаментальная

- •3.Биосфера.

- •4.Экосистемы и основы их жизнедеятельности

- •Биотические компоненты экосистемы

- •5.Экологические факторы.

- •6.Глобальные проблемы современности.

- •Загрязнение

- •1. Общая характеристика живых систем

- •2. Молекулярно-генетический уровень организации биологических систем

- •3. Клеточный уровень организации жизни

- •4. Онтогенетический уровень организации биологических систем

- •5. Популяционно-видовой уровень

- •7. Биосферный уровень

- •8. Развитие представлений о биологической эволюции

- •9. Основные этапы эволюции жизни

- •Словарь терминов

- •Литература

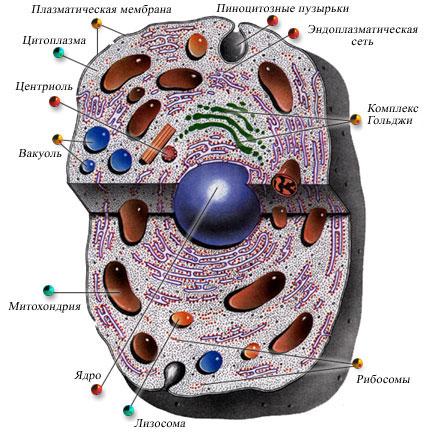

3. Клеточный уровень организации жизни

Развитие представлений о клетке. Клетка – основная структурно-функциональная единица всех живых организмов, элементарная живая система, которая может существовать как отдельный организм (клетки бактерий, простейших) или в составе тканей многоклеточных организмов. Лишь вирусы представляют собой особые неклеточные формы жизни, состоящие из молекулы нуклеиновой кислоты и белков. Клеточное строение организмов впервые в 1665 г. наблюдал Р. Гук (1635 - 1703) у растений. Ядро в растительной клетке впервые описал в 1831 г. Р. Броун (1831), но только в 1838 г. М. Шлейден сделал первые шаги к раскрытию и пониманию его роли. Основная заслуга в оформлении клеточной теории в 1839 г. принадлежит Т. Шванну, который, использовав собственные данные и результаты Шлейдена и сопоставив тканевые структуры животных и растений, указал на общий для них принцип клеточного строения и роста. В дальнейшем клеточная теория была распространена и на одноклеточные организмы. Р. Вирхов (1821 – 1902) в 1858 г. обосновал принцип преемственности клеток путем деления («каждая клетка – из клетки»).

Строение клетки. Все живые организмы в зависимости от строения клеток подразделяются на прокариот и эукариот. Прокариоты – примитивные и наиболее древние организмы (бактерии, сине-зеленые водоросли), клетки которых не имеют оформленного ядра. Эукариоты – одноклеточные или многоклеточные организмы, клетки которых имеют оформленное ядро, отделенное от остальной части клетки мембраной.

Рис. 6.1. Строение клетки

На рис.1 представлен общий план строения эукариотной клетки. В центре клетки находится ядро. В нем сконцентрирован наследственный материал, который представлен хромосомами, способными к самовоспроизведению и являющимися носителями генов. Вязкое внутреннее содержимое клетки, окружающее ядро, носит название цитоплазмы.

Многообразные функции клеток, выполняются специализированными внутриклеточными структурами – органоидами. Универсальными органоидами эукариотных клеток являются: в ядре – хромосомы, в цитоплазме – рибосомы, на которых происходит синтез белка, митохондрии, содержащие «энергетические станции». преобразующие поступающую в клетку извне энергию питательных веществ в энергию нуклеотида АТФ (аденозинтрифосфата) –универсального аккумулятора клеточной энергии, которая затем расходуется на различные процессы жизнедеятельности, эндоплазматическая сеть (ЭПС) – система соединенных между собой канальцев и полостей, мембранные стенки которых служат местом прикрепления входящих из ядра рибосом, комплекс Гольджи – сетчатый аппарат, участвующий в формировании некоторых важных продуктов жизнедеятельности клетки (секретов, коллагена и др.), вакуоли – полости, служащие для регулирования осмотического давления и выведения из клетки продуктов распада, лизосомы, участвующие в расщеплении «старых» частей клеток и выполняющих защитную функцию, клеточная мембрана. В цитоплазме растительных клеток присутствуют также специальные органоиды – пластиды, в одном из типов которых (хлоропластах) осуществляется процесс фотосинтеза.

Важнейшие химические компоненты живых организмов – белки, включая ферменты, - синтезируются только в клетках. Характерной особенностью клеток является четкая пространственная организация происходящих в них химических процессов. Например, процесс клеточного дыхания у эукариот осуществляется только на мембранах митохондрий, синтез белка – на рибосомах и т.д. Концентрирование ферментов, упорядоченное их расположение в структурах ускоряет химические реакции, протекающие в клетках.

Единство и многообразие клеток. Все клетки эукариот имеют сходный набор органоидов, аналогично регулируют метаболизм, запасают и расходуют энергию, используют генетический код для синтеза белков. Общие признаки клеток свидетельствуют о единстве их происхождения, однако разные клетки организма значительно различаются по размерам, форме, числу тех или иных органоидов, набору ферментов, что обусловлено, с одной стороны, кооперированием клеток в многоклеточном организме, с другой – выполнением множества функций организма различными специализированными клетками. Размеры клеток варьируются от 0,1-0,25 мкм (бактерии) до 155 мм (яйцеклетка страуса), но диаметр большинства эукариотных клеток находится в пределах 10-100 мкм. Различия в структуре и функциях одноклеточных организмов в значительной степени связаны с их конкретными приспособлениями к определенной среде обитания.

У всех клеток одного организма геном не отличается по объему потенциальной информации. Различия в свойствах клеток многоклеточного организма обусловлены неодинаковой активностью генов, что вызывает различную дифференцировку клеток, в результате чего одни из них становятся возбудимыми (нервные клетки), другие приобретают сократимые белки, образующие миофибриллы (мышечные клетки), третьи начинают синтезировать пищеварительные ферменты или гормоны (клетки желез) и т.д. Клетки близкого происхождения и сходных функций образуют ткани (мышечную, эпителиальную и др.).

Клетка – самоорганизующаяся система. Регулирующими факторами внутри клеток являются метаболиты (продукты обмена веществ), ионы, которые действуют или на гены, приводя к изменению количества ферментов, или на сам фермент, изменяя его активность. Регуляция может осуществляться по принципу обратной связи, в результате чего поддерживается оптимальный уровень многих важных внутриклеточных процессов, иногда даже при значительных изменениях во внеклеточной среде.

Самовоспроизведение клеток. В организме человека около 1014 клеток, из которых ежедневно погибает около 70 млрд. Постоянство количества клеток поддерживается их постоянным самовоспроизведением - делением и дифференциацией. В основе самовоспроизведения диплоидных клеток лежит процесс клеточного деления – митоз. Митоз – способ деления эукариотных клеток, при котором каждая из двух вновь возникающих клеток идентична исходной клетке. Митоз сопровождается предварительным удвоением генетического материала материнской клетки, в результате чего в каждую новую дочернюю клетку попадает полный набор всей наследственной информации клетки-предшественницы. Однако клетки некоторых типов (клетки мышечного эпителия) не самовоспроизводятся, и продолжительность их жизни соответствует таковой всего организма. В то же время минимальная продолжительность жизни клеток человека – 1-2 дня (клетки кишечного эпителия). Во всех клетках происходит интенсивное обновление веществ и структур. Огромное количество клеток в каждой ткани, объединенных метаболическими и регуляторными процессами, их постоянное внутреннее обновление обеспечивают надежность работы органов многоклеточного организма.

Половые клетки обладают одинарным гаплоидным набором хромосом. Гаплоидные клетки образуются из диплоидных в результате специального процесса деления клеток – мейоза. Мейоз – тип деления диплоидных клеток, при котором происходит уменьшение числа хромосом и образование гаплоидных клеток.