- •7. Резьбы

- •7.1. Образование, назначение и изготовление резьбы

- •7.2. Классификация резьбы

- •7.3. Основные параметры резьбы

- •7.4. Условное изображение резьбы на чертежах

- •7.4.1.Изображение наружной резьбы

- •7.4.2. Изображение внутренней резьбы

- •7.4.3. Изображение резьбы с нестандартным профилем

- •7.4.4. Изображение резьбовых соединений

- •7.5. Общие правила обозначений резьбы на чертежах

- •7.6. Стандартные цилиндрические резьбы

- •7.6.1. Резьба метрическая цилиндрическая

- •7.6.2. Резьба трапецеидальная

- •7.6.3. Резьба трубная цилиндрическая

- •7.7. Стандартные конические резьбы

- •7.7.1. Резьба трубная коническая

- •7.7.2. Резьба коническая дюймовая

- •8. Конструктивные и технологические элементы деталей

- •8.1. Номинальные размеры радиусов закруглений и фасок

- •8.2. Размеры “под ключ”

- •8.3. Конструктивные и технологические элементы резьбы

- •8.3.1. Сбеги, недорезы, проточки и фаски метрической резьбы

- •8.3.2. Проточки и фаски для трапецеидальной резьбы

- •8.3.3. Сбеги, недорезы, проточки и фаски трубной цилиндрической резьбы

- •8.3.4. Сбеги, недорезы, проточки и фаски для трубной конической резьбы

- •8.3.5. Сбеги, недорезы, проточки и фаски для конической дюймовой резьбы

- •8.4. Канавки для выхода шлифовального круга

- •8.5. Канавки под сальниковые уплотнительные кольца из фетра и технического войлока

- •8.6. Канавки под уплотнительные резиновые кольца круглого сечения по ГОСТ 9833-73

- •8.7. Рифление

- •9. Обозначения материалов

- •9.1. Стали

- •9.2. Чугуны

- •9.3. Цветные металлы и сплавы

- •9.4. Неметаллические материалы

- •10. Стандартные крепежные изделия

- •10.1. Болты

- •10.2. Шпильки общего применения

- •10.3. Гайки

- •10.4. Шайбы

- •11. Соединения стандартными крепежными изделиями

- •11.1. Соединения болтовые

- •11.2. Соединения шпилечные

- •11.3. Соединения шпоночные

- •11.4. Соединения шлицевые

- •11.5. Соединения штифтами

- •Список рекомендуемой литературы

- •Оглавление

77

11. СОЕДИНЕНИЯ СТАНДАРТНЫМИ КРЕПЕЖНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

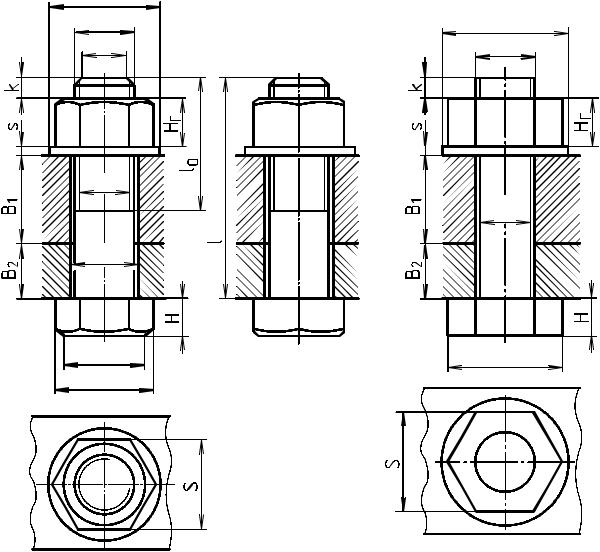

11.1. Соединения болтовые Болтовое соединение - это сборно-разборное соединение,

применяемое для скрепления двух и более деталей относительно небольшой толщины, имеющих места для гайки и головки болта. В состав болтового соединения входят болт, гайка, шайба и соединяемые детали. В этих деталях выполняют соосные сквозные отверстия, через которые, как правило, свободно с зазором проходит стержень болта. Детали поджимаются с одной стороны его головкой, а с другой гайкой, имеющей аналогичные с болтом параметры резьбы (номинальный диаметр и шаг), и шайбой (назначение шайбы - см. раздел 10.4). Изображение соединения состоит из изображений болта, гайки, шайбы и частей соединяемых деталей (рис. 11.1).

à) |

DØ |

á) |

|

d |

DØ |

|

d2 |

d |

dâí

dâí

dîòâ

D1 |

D |

D

Рис. 11.1

78

Различают конструктивное, упрощенное и условное изображения крепежных деталей и их соединений.

При конструктивном изображении (предпочтительно на учебных чертежах) форма и размеры крепежных деталей точно соответствуют стандартным.

Поэтому основу конструктивного чертежа болтового соединения составляют приведенные в соответствующих стандартах стандартные изображения болта, гайки и шайбы и их стандартные размеры, которые выбирают по номинальному диаметру d болта и для удобства показаны на рис. 11.1а. Для болтов с шестигранной головкой нормальной точности по ГОСТ 7798-70* и уменьшенной шестигранной головкой по ГОСТ 7796-70* эти данные приведены в табл. 10.1 и 10.2; для гаек в табл. 10.5 и 10.6; для шайб в табл. 10.7

и 10.8.

Обычно при выполнении учебного чертежа болтового соединения заданными являются номинальный диаметр болта, шаг резьбы на болте, толщины соединяемых деталей, стандарты, по которым следует подобрать болт, гайку и шайбу.

Конструкцию соединения (рис. 11.1а) раскрывает его помещенный на месте главного изображения продольный разрез плоскостью, проходящей через ось соединения, и вид на плоскость, перпендикулярную этой оси. На разрезе болт, как сплошную деталь, а также шайбу и гайку показывают нерассеченными. Зазоры между стенками отверстий и стержнем болта на разрезе условно выполняют увеличенными, а скругления в месте соединения стержня болта с его головкой не изображают. Продольный разрез соединения, помещенный на месте вида слева, дан только для учебносправочных целей и обычно на чертеже не изображается.

Для нахождения длины l болта вычисляют его расчетную длину lðàñ÷ =B 1+B2+s+HÃ +k, где B1 и B2 - толщины соединяемых деталей; k=(0,3...0,4)d - запас длины болта. Затем в табл. 10.2 определяют ближайшее к lðàñ÷, но большее его стандартное значение длины, которое и принимают за длину l болта. После этого в той же таблице ищут значение длины нарезки резьбы lÎ.

Диаметр отверстия dîòâ под стержень болта в соединяемых деталях может быть найден из условия: dîòâ =1,1d.

Внутренний диаметр резьбы dâí выбирается из табл 11.1 или рассчитывается по формуле dâí=d-1,08P, где P - шаг резьбы.

79

Таблица 11.1

d |

dâí |

dâí |

d |

dâí |

dâí |

d |

dâí |

dâí |

крупный |

мелкий |

крупный |

мелкий |

крупный |

мелкий |

|||

|

шаг |

шаг |

|

шаг |

шаг |

|

шаг |

шаг |

6 |

4,92 |

- |

16 |

13,84 |

14,38 |

(27) |

23,76 |

24,84 |

8 |

6,65 |

6,92 |

(18) |

15,3 |

16,38 |

30 |

26,22 |

27,84 |

10 |

8,38 |

8,65 |

20 |

17,3 |

18,38 |

36 |

31,67 |

32,76 |

12 |

10,11 |

10,38 |

(22) |

19,3 |

20,38 |

42 |

37,13 |

38,76 |

(14) |

11,84 |

12,38 |

24 |

20,76 |

21,84 |

48 |

42,59 |

44,76 |

Уже отмечалось, что размеры на рис. 11.1 показаны для его пояснения. На учебном чертеже болтового соединения можно указывать три размера: номинальный диаметр резьбы, длину болта и диаметр отверстия под болт в соединяемых деталях.

Для построения изображений головки болта и наружных контуров гайки следует использовать рис.10.2 и пояснения к нему.

На конструктивном изображении болтового соединения допускается головку болта и гайку изображать, как показано на рис. 11.2.

à)  á)

á)

Рис. 11.2 Рис. 11.3

На сборочных чертежах и чертежах общих видов болтовое соединение изображают, как правило, упрощенно или условно в зависимости от масштаба чертежа с использованием рекомендаций ГОСТ 2.315-68*.

При упрощенном изображении болтового соединения размеры элементов крепежных деталей определяют по условным соотношениям в зависимости от диаметра d резьбы болта: диаметр окружности, описанной вокруг головки болта и гайки D=2d; высота головки болта H=0,7d; высота гайки HÃ =0,8d; размер “под ключ” S=1,75d; наружный диаметр шайбы DØ=2,2d (для пружинной шайбы DØ=1,9d); толщина шайбы s=0,15d; внутренний диаметр резьбы

80

для диаметра отверстия dîòâ и запаса длины болта k соотношения приведены выше; длина болта l=B1 +B2+(1,25...1,35)d; длина нарезки резьбы (при необходимости) lÎ=2d+6 для l  150ìì и lÎ=2d+12 для l

150ìì и lÎ=2d+12 для l 150ìì.

150ìì.

На упрощенном изображении резьбу показывают по всей длине болта; фаски на головке болта, гайке, стержне болта, а при наличии и на шайбе не показывают; не изображают зазоры между стержнем болта и отверстиями в скрепляемых деталях; на виде по направлению оси болта резьбу на стержне изображают одной окружностью, соответствующей наружному диаметру резьбы; допускается на этом виде не показывать шайбу (рис. 11.1б).

Условное изображение соединения используют в случае, если на чертеже диаметр стержня болта равен 2 мм или менее.

На рис. 11.3а показано условное изображение болтового соединения в разрезе, а на рис. 11.3б - на виде.

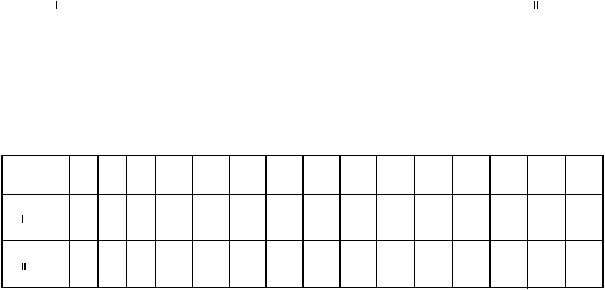

11.2. Соединения шпилечные

Соединение шпилькой общего назначения применяется для разъемного соединения двух и более деталей, когда одна из этих деталей имеет значительную толщину и сверлить в ней сквозное отверстие под болт нецелесообразно и (или) когда по конструктивным причинам невозможен монтаж болтового соединения, например, в случае отсутствия места для установки болта.

Шпилечное соединение состоит из шпильки, гайки, шайбы и соединяемых деталей. Гайка, имеющая параметры резьбы, аналогичные параметрам резьбы на гаечном конце шпильки, поджимает совместно со шпилькой соединяемые детали. Назначение шайбы - см. раздел 10.4.

Изображение шпилечного соединения складывается из изображений входящих в него деталей.

На учебных чертежах шпилечного соединения показывают его конструктивные изображения, на которых крепежные детали, входящие в соединение, вычерчивают с точным отображением их формы и размеров в соответствии со стандартами, допуская минимум разрешенных упрощений (рис. 11.4г).

81

Обычно при выполнении учебного чертежа шпилечного соединения заданными являются номинальный диаметр d резьбы шпильки, сведения о шагах резьбы P на ввинчиваемом и гаечном концах, материал детали, в которую ввинчивается шпилька, толщина присоединяемой детали B, стандарты, по которым следует подобрать гайку и шайбу для шпилечного соединения (на рис. 11.4 это шестигранная гайка нормальной точности по ГОСТ 5915-70* исполнения 2 и шайба пружинная нормальная по ГОСТ 6402-70*).

Перед вычерчиванием чертежа соединения (рис. 11.4г), используя данные стандартов, находят параметры гайки (см. раздел 10.3) и шайбы (см. раздел 10.4). Затем определяют в зависимости от материала детали, в которую вворачивают шпильку, длину её ввинчиваемого конца l1 и ищут расчетную длину шпильки lðàñ÷: lðàñ÷ =B+HÃ +s+k, где B - толщина присоединяемой детали, HÃ - высота гайки, s - толщина шайбы, k=(0,3...0,4)d - запас резьбы (длины шпильки). В качестве длины шпильки из табл. 10.4 выбирают значение l, ближайшее большее по отношению к значению lðàñ÷ . Из этой же таблицы находят длину нарезки резьбы lÎ на гаечном конце шпильки.

Шпилечное соединение выполняют в такой последовательности: 1. В корпусной детали изготавливают глухое отверстие (гнездо)

диаметром dñâ и глубиной lñâ (рис. 11.4а). Иногда это отверстие выполняют сквозным.

Диаметр dñâ - диаметр отверстия под определенную резьбу, зависящий от материала детали и берущийся из табл. 11.2, в которой dñâ - диаметр сверла для чугуна, бронзы и латуни, dñâ - для стали, алюминия и его сплавов. Для указанных материалов режущий конец сверла имеет форму конуса с углом при вершине, близким к 120 . Конус, которым заканчивается отверстие, на чертеже размером не задается.

. Конус, которым заканчивается отверстие, на чертеже размером не задается.

Таблица 11.2

Резьба

d, мм 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48

Диаметр

dñâ, мм 4,9 6,6 8,3 10,011,7 13,7 15,1 17,1 19,1 20,5 23,5 25,9 31,3 36,8 42,3

Диаметр

dñâ, мм 5,0 6,7 8,4 10,111,9 13,9 15,3 17,3 19,3 21,7 23,7 26,2 31,6 37,2 42,7

|

|

82 |

|

|

à) |

á) |

â) |

ã) |

DØ |

|

|

|

|

D1 |

120 dô

dô

dñâ |

d |

|

dîòâ |

D

Рис. 11.4

Глубина сверления lñâ =lð +a, где lð - глубина нарезки резьбы в гнезде, a - величина недореза резьбы в гнезде, обусловленного тем, что заборная часть инструмента, нарезающего резьбу, не позволяет получить её полный профиль на всю глубину отверстия.

Глубину нарезки резьбы lð находят из выражения lð=l1 +h, где h - величина запаса резьбы, с гарантией обеспечивающего вворачивание в гнездо ввинчиваемого конца шпильки на всю его длину l1 . Обычно принимают, что h=x, где x - сбег резьбы в гнезде.

Значения величин a и x в зависимости от шага P резьбы в гнезде, равного шагу резьбы на ввинчиваемом конце шпильки, берут из табл. 8.4 или приближенно принимают равным: x=2P; a=0,5d.

2. На входе гнезда изготавливают коническую направляющую фаску, возможные варианты которой приведены на рис. 11.4а.

83

Диаметр фаски dô ищут из условия: dô =(1...1,05)d, а высоту фаски c находят из табл. 8.4 или приближенно принимают равной:

c~P.

3.В гнезде на глубину lð нарезается резьба с номинальным диа-

метром d и шагом P, как на ввинчиваемом конце шпильки (рис. 11.4б). В особых случаях для обеспечения тугой посадки шпильки в гнезде по диаметру резьбы, диаметр резьбы в отверстии выполняют несколько меньше диаметра резьбы на шпильке.

4. В гнездо вворачивается ввинчиваемый конец шпильки (рис. 11.4в).

Шпилька, ввернутая в гнездо, не должна выворачиваться из него вместе с гайкой при разборке соединения. Для этого шпилька ввинчивается в отверстие до заклинивания резьбы на сбеге на стержне, реже в отверстии, или используется тугая посадка шпильки в отверстии (см. пункт 3).

Внимание: на продольном разрезе шпилечного соединения

(рис. 11.4в и г) границу резьбы на ввинчиваемом конце шпильки показывают ниже границы детали, не изображают в отверстии фаску и обычно показывают резьбу в гнезде, нарезанной до конца,

как на рис. 11.4г, а не на рис. 11.4в.

5. Присоединяемую деталь надевают на шпильку, пропуская последнюю через сквозное отверстие диаметром dîòâ в этой детали (рис. 11.4г). Чтобы шпилька свободно проходила через сквозное отверстие, диаметр dîòâ определяют из зависимости: dîòâ=(1,05...1,1)d. На шпильку надевают шайбу и навинчивают гайку, стягивая соединяемые детали.

Внимание: на продольном разрезе шпилечного соединения

гайку и шайбу показывают нерассеченными.

Размеры на рис. 11.4г проставлены для его пояснения и на чертеже шпилечного соединения не наносятся. На учебном чертеже соединения можно указывать три размера: номинальный диаметр резьбы на шпильке d, её длину l и диаметр отверстия dîòâ в присоединяемой детали.

Допускается несколько упрощенное выполнение изображения гайки, как на рис. 11.2.

На сборочных чертежах и чертежах общих видов изображения крепежных деталей в соединениях в зависимости от масштаба чертежа рекомендуется выполнять упрощенно или условно в соответствии с ГОСТ 2.315-68*.