- •4.Лекционный материал к разделам

- •4.1. Предмет и методы экономической теории. Основы микроэкономики

- •4.2. Деятельность фирмы, её издержки и доходы

- •4.3. Факторные рынки и особенности их экономического анализа

- •4.4. Основы макроэкономики. Макроэкономические параметры

- •4.5.Макроэкономические проблемы инфляции, экономических циклов и безработицы

- •4.6. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение

- •Совокупного спроса (dd)

- •4.7. Деньги, денежное обращение, денежно-кредитная и финансовая политика

- •4.8.Экономический рост. Мировая экономика. Экономические системы

- •5.Список рекомендуемой литературы

4.3. Факторные рынки и особенности их экономического анализа

Факторы производства – задействованные в производственном процессе ресурсы экономики.

Ценообразование на факторы производства подчинено действию общих экономических законов: 1) закон ограниченности, дефицитности ресурсов; 2) ограниченность ресурсов вызывает необходимость их рыночной оценки, определения цены в соответствии со спросом и предложением; 3) все виды ресурсов подчинены законам отраслевой специализации хозяйственной деятельности, определяющейся общественным разделением труда.

Особенности рынков факторов производства проявляются в специфике действия законов спроса и предложения.

Спрос на факторы производства является вторичным от спроса, формирующегося на рынках потребительских благ. Вторичный характер спроса фирм-производителей объясняется тем, что их потребность в ресурсах и факторах производства возникает лишь в том случае, если они могут быть применены для выпуска тех конечных потребительских товаров, которые пользуются спросом покупателей. Спрос фирм на факторы и ресурсы производства возникает только при наличии и под влиянием покупательского спроса на обычных потребительских рынках.

Спрос на факторы производства может возрастать или снижаться, прежде всего, в зависимости от того, возрастает или снижается спрос на потребительские товары. Спрос на факторы производства предъявляет сравнительно узкая группа деловых людей, предпринимателей, способных организовать и осуществить выпуск продуктов и услуг потребительского назначения. Предприниматели, изучая потребительский спрос, стремятся найти направления для улучшения продукции, ее потребительских свойств, создания новых типов товаров. Одновременно они изучают рынки факторов производства с целью выявить перспективные, но еще не подорожавшие ресурсы, пригодные для будущего выпуска, а также определить разницу между существующими ценами ресурсов и будущими ценами еще только планируемой к выпуску новой и перспективной продукции. Разница этих цен и есть будущая ожидаемая прибыль, потенциальная возможность получения дохода, не замеченная конкурентами.

Таким образом, спрос на факторы производства – это взаимозависимый процесс, где объем каждого привлекаемого в производство ресурса зависит от уровня цен не только на каждый из них, но и на все остальные, сопряженные с ними ресурсы и факторы.

Специфика спроса на факторы производства проявляется и в характеристиках эластичности. Так, спрос более эластичен на те факторы, которые имеют более низкую цену. Это позволяет осуществлять взаимное замещение, вытеснять дорогостоящие ресурсы, снижать издержки производства. Высокие или растущие рыночные цены вызывают переориентацию спроса на альтернативные ресурсы, имеющие относительно низкие цены. Эластичность спроса по каждому конкретному фактору производства может изменяться в зависимости:

• от уровня доходов фирм и спроса на выпускаемую ими продукцию;

• возможностей взаимного замещения применяемых в производстве ресурсов и факторов;

• наличия рынков взаимозаменяемых и взаимодополняемых факторов производства по приемлемым ценам. При этом наличие на рынках всех групп взаимозаменяемых ресурсов вызывает тенденцию снижения спроса на каждый ресурс в отдельности. Тогда как широкие возможности для приобретения взаимодополняемых ресурсов создают тенденцию общего роста спроса на производственные ресурсы.

Предложение на рынке ресурсов, факторов производства – это то их количество, которое поступает в сферу купли-продажи по существующим в данный момент ценам, выступающим в таких формах, как рента и арендная плата за землю и недвижимость; заработная плата и личные предпринимательские доходы от организаторской и интеллектуальной деятельности; процент на капитал и деньги и т.д. Рынки и собственно предложение во многом зависят от специфики каждого поступающего в обращение фактора, включаемого фирмами в их производственную деятельность с целью получения доходов и предпринимательской прибыли.

В связи с этим постоянно существует необходимость в отслеживании количества пригодных к использованию земель, их цены и получаемой собственниками ренты; регулировании собственности на недвижимое имущество для установления его цены и уровня арендной платы.

Предложение на рынках трудовых ресурсов также ограничено их общей численностью, возможностями занятости в разных секторах экономики и, соответственно, уровнем оплаты различных квалификационных групп работников. На состояние рынков труда существенное влияние оказывает общая экономическая ситуация (роста или стагнации), естественный и фактический уровни безработицы.

Предложение на рынках капитала также имеет общие и специфические особенности, вытекающие из ограниченности этих ресурсов, возможностей предложения добываемого

сырья из ископаемых ресурсов и их цен; уровня развития технологий, влияющих на качество предлагаемых машин, оборудования, технических приспособлений, автоматики и цен их предложения на рынках.

На основании перечисленных факторов отслеживаются экономические тенденции, составляются деловые прогнозы, меняется структура производства, возникают новые и новейшие отрасли, обслуживаемые электронно-компьютерными технологиями и системами, такими как Интернет, которые сами становятся относительно самостоятельными рынками информационной деятельности и получения соответствующих доходов.

Под влиянием обычных механизмов рынка предложение ресурсов выявляет характеристики эластичности, различающиеся в зависимости от специфики конкретного ресурса, фактора производства. Эластичность предложения труда на рынках также обусловлена их ограниченным, фиксированным количеством.

Под рынком труда понимают систему экономических отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы или с ее куплей-продажей. Товаром на рынке труда является рабочая сила. Под термином «рабочая сила» понимается способность человека к труду, или совокупность его умственных и физических способностей квалификации, опыта, необходимых для создания материальных и нематериальных благ.

Предложение рабочей силы выражается количеством людей, способных и желающих продать свою рабочую силу на определенный период времени за определенную плату. Спрос на рабочую силу – это число работодателей, готовых купить рабочую силу на определенный период времени за определенную плату. Закон спроса на рынке труда проявляется следующим образом: чем выше плата, которую продавцы рабочей силы хотят получить за свой труд, тем меньшее количество их будет нанято. Закон предложения на рынке труда проявляется следующим образом: чем выше плата, которую работодатели готовы платить за выполнение работы, тем большее количество людей готово ее выполнять.

Сегментация рынка труда производится по следующим критериям: по территориальному; профессиональному; характеру труда; квалификации.

Спрос на рабочую силу на рынке труда является производным от спроса на товары и услуги, для увеличения которых работодатели увеличивают количество рабочих мест на своих предприятиях. Серьезное влияние на спрос на рабочую силу оказывает развитие НТП. Спрос и предложение на рабочую силу также определяется демографическими факторами: уровнем рождаемости, продолжительностью жизни и возрастной структурой населения. Существенное влияние на предложение рабочей силы оказывают процессы миграции населения и степень экономической активности различных групп трудоспособного населения.

Роль государства в трудовых отношениях заключается в следующем:

• государство обеспечивает гарантированную минимальную оплату труда;

• регулярно проводит индексацию доходов (увеличение денежных доходов и сбережений граждан в соответствии с ростом цен на потребительские товары и услуги);

• регулирует режим труда (продолжительность рабочего дня, предоставление отпуска, регламентирует условия труда всех категорий трудящихся).

Найм представляет собой систему отношений между работодателем и наемным работником в отношении производства и присвоения прибыли и ее перераспределения между участниками производственного процесса. Специфическая особенность товара «рабочая сила» заключается в том, чтобы создавать прибавочную стоимость. Цель найма работников для работодателя – увеличение капитала за счет увеличения производства товаров и услуг, цель найма для наемного работника – получение средств существования и реализация своих способностей и наклонностей.

Существуют следующие формы найма: коллективно-договорная; контрактная; пожизненная; по рекомендации профсоюзов; частичная; временная; надомная. Основной формой найма является коллективно-договорная, в основе которой лежит коллективный договор, под которым подразумевается письменное соглашение относительно условий труда и найма, заверенное, с одной стороны, работодателем и, с другой стороны, одной или несколькими представительными организациями трудящихся либо при отсутствии таких организаций – представителями самих трудящихся.

В современных российских условиях при стремительном росте числа приватизированных и искусственно обанкроченных предприятий работники практически не защищены от произвола работодателей. Одной из причин жесткости, даже жестокости по отношению к работникам является то, что почти все действия собственников предприятий направлены на увеличение капитала.

В данной ситуации государство обязано быть гарантом социальной стабильности общества, защитить работника. Однако на практике пока еще не редкость ущемление интересов работников со стороны собственников, контроль над предприятиями олигархов, тесно связанных с официальной властью. Но современная экономика требует новых идей и их воплощения в жизнь. Поэтому наличие грамотного работника, имеющего перспективные идеи, требует не только повышения его значимости для предприятия, но и вызывает необходимость создания атмосферы для генерации идей. В связи с этим необходимо создать со стороны работодателя все условия для самореализации и самоуважения каждого отдельного работника.

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором значительная часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг.

Острота проблемы безработицы порождается рядом причин:

• человек – это ресурс особого типа. Если он сейчас не востребуется экономикой, то объем благ, который не был произведен из-за безработицы и остановки производства, не удастся компенсировать в будущем;

• даже если человек не работает, он не может перестать потреблять;

• рост безработицы сокращает спрос на внутреннем рынке, что обостряет экономические проблемы страны и служит причиной дальнейшего роста безработицы;

• безработица обостряет политическую ситуацию в стране, растут озлобление людей, число преступлений.

Существуют следующие виды безработицы: фрикционная, добровольная, структурная, циклическая, институциональная, сезонная, скрытая (подавленная). Фрикционная безработица обусловлена тем, что человек довольно часто меняет место работы или место жительства и некоторое время не работает. Добровольная безработица, или предпочтительная, возникает, когда человек работает неполную рабочую неделю или неполный рабочий день. Структурная безработица возникает в результате развития НТП, когда сокращается спрос на одни профессии и появляется на другие. Циклическая безработица существует в странах, переживающих кризис и депрессию.

Институциональная безработица порождается несовершенством правовых норм или налоговой системы. Ограничивается предложение рабочей силы, и удлиняются сроки безработицы. Сезонная безработица связана с тем, что некоторые виды деятельности могут осуществляться в определенные периоды года. Скрытая, или подавленная, безработица может иметь место, когда необходимо сохранить квалифицированные кадры в неблагоприятные для предприятий периоды.

Если безработица превышает естественный уровень (6 %), то необходимо государственное регулирование рынка труда, которое может развиваться по нескольким направлениям: проведение законодательной, монетарной, фискальной и социальной политики.

А теперь рассмотрим проблему ценообразования на факторы производства и прежде всего вопрос о цене труда и природных ресурсов.

Ценой товара «рабочая сила» является размер заработной платы, или денежная сумма, выплачиваемая наемному работнику за трудовые ресурсы. В результате

взаимодействия спроса и предложения на рынке труда устанавливается равновесная ставка заработной платы, если число рабочих мест, которые готовы предоставить работодатели, и количество людей, готовых выполнять предоставленную работу, совпадают. Помимо ставки цена рабочей силы определяется различными выгодами и льготами, которые наниматель предоставляет работнику.

Земельные ресурсы включают землю и ее недра, водные и лесные ресурсы. Земля количественно ограниченна, в отличие от капитала она статична, т.е. не перемещаема, что сказывается на формировании рынка земли. На микроуровне предложение земли рассматривается с точки зрения естественного плодородия почвы, расположения земельных угодий, технологического использования земли. Предложение земли практически неэластично по цене. То есть земли сколько уж есть, столько и есть, больше-то её не придумаешь и не создашь, а значит, и предложение её как бы фиксировано, неэластично. Следовательно, оно может быть представлено в виде следующего графика:

Цена земли га

Р

S

Q

0

Количество земли (га)

.

Спрос на землю складывается из спроса на земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. Графически спрос на сельскохозяйственные угодья представлен на таком рисунке:

Q

0

d

Количество земли (га)

d

Цена га га

Р

Кривая спроса на сельскохозяйственные угодья

Кривая спроса, как Вы видите, имеет отрицательный наклон, так как при определенном уровне развития техники и технологий в сельскохозяйственный оборот включаются относительно худшие по плодородию участки земли. (Убывание плодородия почвы было отмечено еще в начале XVII в. в трудах физиократов.). Кривая спроса на земли несельскохозяйственного назначения также имеет отрицательный наклон, так как участки для строительства расположены в центральных и окраинных районах города. Спрос на землю сельскохозяйственного назначения зависит от спроса на продовольствие. Земли сельскохозяйственного назначения различаются уровнем естественного и искусственного плодородия и расположением относительно рынка сбыта продукции.

Цена на участки земли складывается свободно. Спрос на продовольствие слабо эластичен по цене. При высоких темпах инфляции спрос населения с непродовольственных товаров переключается на продовольственные. Производство в сельском хозяйстве зависит от природно-климатических условий. На снижение рентабельности сельскохозяйственного производства влияет повышение уровня жизни населения в экономически развитых странах. В растущих бюджетах семей доля продовольствия относительно сокращается. Спрос на землю несельскохозяйственного назначения неоднороден. Он складывается из спроса на участки для жилищного строительства; для сооружения промышленных предприятий, различных учреждений. Эта совокупность спроса имеет устойчивую тенденцию к росту. Рост спроса может также подталкиваться высокими темпами инфляции, при которых усиливается стремление людей обезопаситься от обесценивания накоплений.

В экономической науке с понятием рента связывают доход, зависящий от природы, природных ресурсов. Экономическая рента – деньги, уплачиваемые арендатором собственнику земли за возможность производственного использования земли и получения прибыли. Собственность на землю дает основание для получения чистой, или абсолютной, земельной ренты. Абсолютная земельная рента выплачивается арендатором собственнику земли и связывается с существованием частной собственности на землю.

Цена земли определяется как капитализированная рента. Собственник, желая продать свой участок земли, должен определить ее альтернативную стоимость. Денежная сумма, которую владелец земли положит в банк под проценты, должна приносить ему доход, аналогичный доходу от сдачи земли в аренду.

Следовательно, цена земли представляет собой дисконтированную стоимость будущей земельной ренты:

![]() ,

,

где Рr – цена земли, R (rent) – годовая земельная рента, I – рыночная ставка ссудного процента.

Таким образом, как Вы видели, на рынке земли предложение всегда абсолютно неэластично, так как её количество ограниченно. Значит, единственный фактор, определяющий величину дохода от собственности на землю – ренту, - это спрос на землю. А спрос на землю, в свою очередь, зависит, во-первых, от цены конечного продукта, выращенного на данной земле, а во-вторых, от производительности земли.

Продавая землю, её собственник теряет ежегодно получаемый им доход – земельную ренту. Поэтому он согласится продать землю только за такую сумму, которая, будучи положена в банк, принесёт доход в виде процента не меньшего размера, чем ранее получаемая рента. Значит, цена земли зависит не только от величины ренты, но и от банковского процента.

А для предпринимателя, фермера, которые выплачивают ренту собственнику земли, эта рента выступает издержками. То есть, чем больше рента, тем меньше их прибыль. Следовательно, выплата ренты воздействует на них антистимулирующе. Не случайно даже авторы известного учебника экономикс Макконнелл и Брю (т.2,с.177-178) отмечают, что многие учёные подвергают сомнению или отвергают экономическую целесообразность выплаты ренты земельным собственникам, поскольку рента – это незаработанный доход. Убедительным примером в подтверждение этого является ситуация в Нидерландах, лидирующих в Европе по эффективности сельскохозяйственного производства, где вовсе нет ренты и частной собственности на землю. Выходит, что введение в РФ частной собственности на землю в 2002 году не имело достаточного научного обоснования и противоречило опыту развитых стран.

Оно базировалось на всеобщем заблуждении, будто собственники земли и работники на ней или, по крайней мере, организаторы бизнеса на ней, - это одни и те же лица. Но такого нет нигде в мире, не могло быть и в РФ. Введение частной собственности на землю выгодно только узкой группе собственников, поскольку приносит им доходы без занятий предпринимательством. Частная собственность на землю невыгодна ни предпринимателям, ни наёмным работникам, ни тем более свободным фермерам, так как отбирает у них часть дохода вопреки рыночной и просто экономической справедливости.

А государству, обществу в целом здесь тройной вред: кроме грабительского повторения теперь в аграрной сфере грабительской приватизации, состоявшейся в 1990-х годах в промышленности, - это лишает возможности внедрить самую оптимальную – ресурсную концепцию налогообложения. То есть, вместо сегодняшней антистимулирующей налоговой системы, где главное – налоги с дохода, сделать упор на налоги с имущества и земли, где нет ничего антистимулирующего. Но для этого земля как раз должна быть юридически в собственности у государства и предоставляться всем желающим в аренду у государства на любой срок, в том числе и с правом передачи по наследству, как и было в РФ до 2002 года и как всё больше распространяется в развитых странах.

А теперь рассмотрим, как складывается цена на рынке капитала. Фирма, предприниматель не могут начать никакого дела без капитала. А если нет собственного капитала, то можно купить на рынке право пользования денежным капиталом в течение определённого времени. Цена, уплачиваемая за использование взятых в долг денег, называется ссудным процентом. А ставка ссудного процента показывает, какой процент от взятой в кредит суммы будет уплачиваться за пользование ею. То есть, это доход, который получает собственник временно свободных денежных средств, позволяя пользоваться ими другому лицу.

Уровень ставки ссудного процента зависит от спроса на кредит. Но этот уровень дифференцируется под влиянием следующих факторов:

1) от степени риска (чем он больше, тем выше ссудный процент);

2) от срока ссуды (долгосрочные ссуды более дорогие);

3) от количества ссужаемых денег (как правило, на меньшую сумму выплачивается более высокий процент);

4) конкуренция на рынке капитала.

Если есть инфляция, то различают номинальную и реальную ставку процента. Номинальная – это просто процентная ставка, выраженная в рублях (долларах) по текущему курсу. А реальная – это процентная ставка, выраженная в неизменных рублях (долларах), или с поправкой на инфляцию. То есть, реальная ставка процента равна номинальной минус уровень инфляции. Например, если номинальная ставка 10%, а уровень инфляции 8%, то реальная ставка составляет 2%.

Именно реальная, а не номинальная ставка имеет главное значение для принятия инвестиционных решений. При этом низкая процентная ставка (мягкая кредитно-денежная политика) приводит к увеличению инвестиций и расширению производства. А высокая процентная ставка (жёсткая кредитно-денежная политика), наоборот, «душит» инвестиции и сдерживает производство. Следовательно, ставка процента распределяет имеющиеся в наличии деньги или ликвиды между теми инвестиционными объектами, высота доходности которых гарантирует выплату этой процентной ставки.

Таким образом, рынок капитала является сферой действия общих и специфических экономических законов. В частности, цены на этом рынке устанавливаются в соответствии с законами спроса и предложения. При этом производный характер действия законов спроса и предложения на рынках заимствования кредитных средств для инвестирования обладает мультиплицированным, возведенным в степень эффектом. Как отмечает наш фольклор, деньги к деньгам прирастают. Это связано с экономическими интересами участников рынков капитала, капитализированной собственности и денежно-кредитных средств, обслуживающих инвестиционные процессы: а) владельцев денежных сбережений; б) банков как посредников, предоставляющих эти сбережения в виде кредита (ссуд); в) инвесторов, привлекающих эти средства в тот или иной реальный сектор экономики.

В цене реального капитала и в сопровождающих его движение кредитно-денежных средствах и фондовых активах (в виде ценных бумаг) должна быть учтена не только величина дохода на данный момент времени, но и величина его в более или менее отдаленном будущем. Кроме того, в цене привлекаемых в инвестиции всех форм капитала (реального или денежного) должны быть учтены определенные корректировки, ценовые поправки на неопределенность и риск, свойственные всякому будущему периоду, на который рассчитано их привлечение, использование и возврат с приращением в виде доходов.

Обобщающим выражением дохода на реальный капитал или другие виды капитализированной собственности выступает годовая процентная ставка, т.е. величина дохода, которая исчисляется за определенный период времени, чаще всего за год, в процентном отношении к величине капитала. Размер получаемого дохода выступает ценой капитала или имущества, способного приносить постоянный ежегодный доход в течение определенного количества лет. Например, капитализированная собственность, будучи предоставленной в аренду, приносит владельцу рентный доход, называемый аннуитетом. Гарантированный, фиксированный доход в виде процентов по облигациям также называют аннуитетом.

Другой разновидностью дохода по ценным бумагам, таким как акции, выступает дивиденд. Этот вид дохода может быть выше процентной ставки по облигациям или банковским депозитам, но его уровень и сроки выплат не гарантируются, поскольку инвестиции сопряжены с неопределенностью и риском.

Денежные средства, сберегаемые на депозитах (вкладах) в коммерческих банках, приносят их владельцам процент. Эти же депозитные сбережения, используемые (размещаемые) коммерческими банками в виде кредитных средств, предоставляя их инвесторам (предпринимателям), приносят банку процент, маржу.

Производительность реального капитала влияет не только на уровень прибыли (процент на капитал), но и на процентные доходы по всем видам капитализированной собственности и денежно-кредитных средств, привлекаемых с помощью инвестиционного механизма. Исчисление доходов и цен по всем видам привлекаемого капитала принято называть дисконтированием. Дисконтированием обычно называют величину чистой производительности реального капитала и исчисление процентных доходов по всем видам капитализированной собственности, задействованных в инвестиционном процессе, в том числе относительно будущих периодов. В экономической практике дисконты сводятся к расчету дисконтных ставок, дисконтных коэффициентов, общих и чистых дисконтированных доходов, в том числе с учетом фактора времени или продолжительности осуществления инвестиционных проектов.

Мы рассмотрели три вида факторов производства: труд, капитал, землю – и охарактеризовали рынки этих факторов производства, ценообразование на них. Следует заметить, что среди доходов на факторы производства преобладает заработная плата, как доход от труда: она обычно занимает две трети всего национального дохода, то есть совокупного дохода всех жителей страны.

Предел падения цен на стоимость товара «рабочая сила» определяется суммой, которая называется минимальной заработной платой. Минимальная заработная плата законодательно утверждается государством. Основой определения минимальной заработной платы служит прожиточный минимум. Прожиточный минимум – это сумма денег, необходимая человеку для приобретения объема продуктов питания не ниже физиологических норм, а также удовлетворения на минимально необходимом уровне его потребностей в предметах первой необходимости и ряде других услуг. На величину заработной платы влияет цена продукции, так как повышение цены может повлиять на увеличение заработной платы.

В современной смешанной экономической системе особенностью эксплуатации наемного работника является его участие в прибылях предприятия, на котором он работает. Наемный работник наряду с получением заработной платы может получать прибыль как акционер и владелец определенного капитала. Предприниматель, являясь владельцем капитала, наряду с получением дохода от капитала может получать заработную плату, т.е. одновременно являться и владельцем капитала и наемным работником.

Сущность заработной платы раскрывается через ее функции: воспроизводственную и стимулирующую. В заработной плате воплощается основная часть стоимости рабочей силы, которая обеспечивает регулярное возобновление (воспроизводство) рабочей силы в процессе производства и на рынке труда. Если заработная плата точно отражает количество и качество затраченного труда, то она эффективно выполняет и стимулирующую функцию, побуждая работника к еще более производительному труду.

Заработная плата выступает в двух основных формах: повременной и сдельной. Повременная заработная плата устанавливает размер вознаграждения в зависимости от отработанного времени:

![]() ,

,

где ЗП – повременная заработная плата; Цт – цена часа труда (почасовая ставка оплаты); Ч – часы отработанного времени.

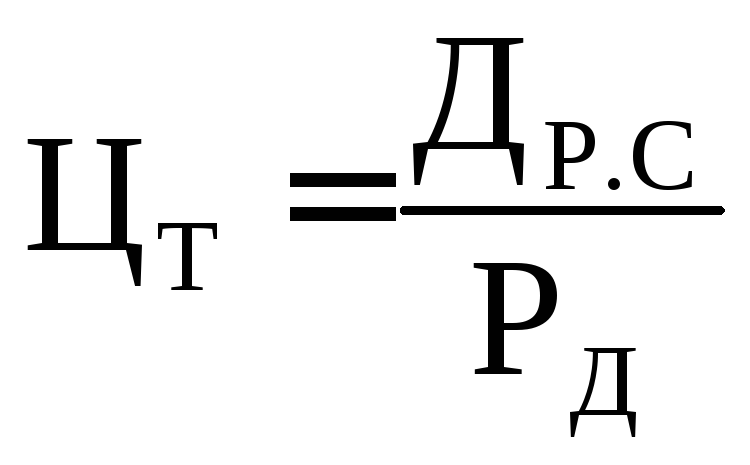

Цена часа труда – почасовая ставка оплаты – определяется путем деления стоимости рабочей силы на продолжительность рабочего дня:

,

,

где Др.с – дневная стоимость рабочей силы; Рд – продолжительность рабочего дня.

Сдельная, или поштучная, заработная плата устанавливается в зависимости от объема выпущенной продукции. При сдельной оплате заработок возрастает в прямо пропорциональной зависимости от количества изготовленных изделий. Эта зависимость определяется с помощью расценок.

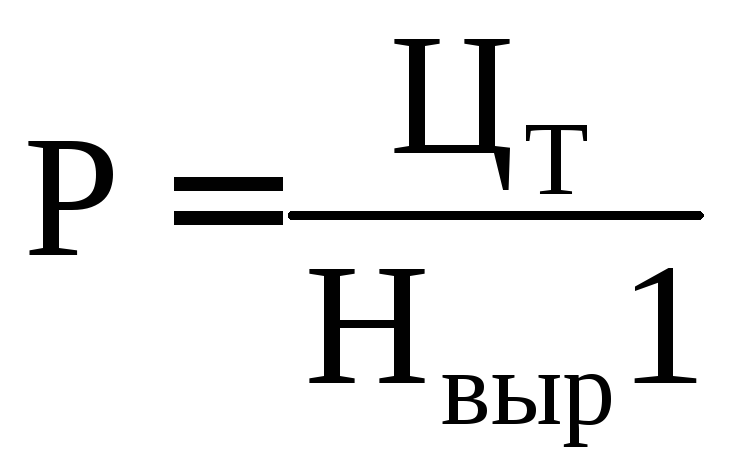

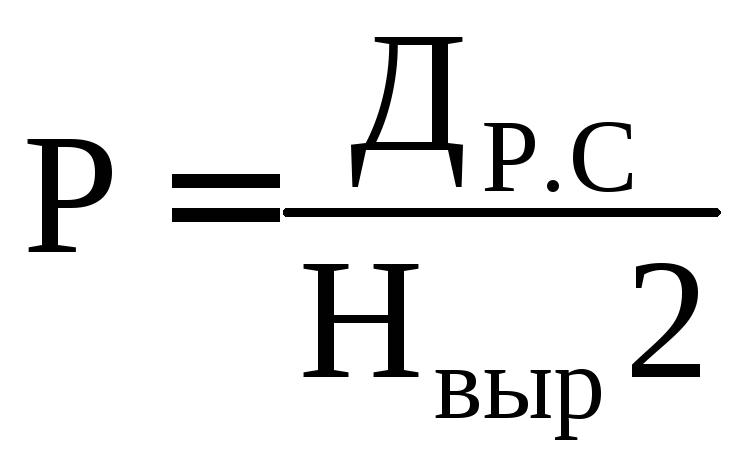

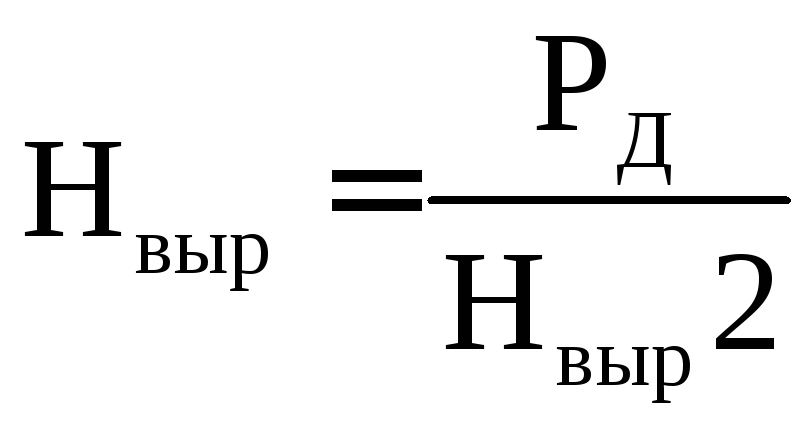

Точкой отсчета при определении расценки служит часовая (дневная) цена труда и нормируемое количество продукции, которое работник при средней интенсивности труда и средней умелости должен изготовить за час (день). Поштучная расценка исчисляется путем деления часовой (дневной) цены труда на норму выработки. Норма выработки – это количество изделий, вырабатываемое в течение часа, дня.

Условие выработки можно проиллюстрировать следующими соотношениями:

;

; ;

;![]() ,

,

где Р – расценка за единицу продукции; Нвыр1 – часовая норма выработки; Нвыр2 – дневная норма выработки; Нвыр – норма времени – затраты времени на единицу продукции:

.

.

Общий сдельный

заработок определяется по формуле:

![]() ,

где Q – объем фактически качественно

выполненной работы.

,

где Q – объем фактически качественно

выполненной работы.

На основе двух форм заработной платы (повременной и сдельной) формируются различные системы заработной платы (схема представлена на следующем рисунке):

Аккордн.я

Системы зарплаты

Сдельно-премиальн.ая

Сдельно-прогрессив.

Простая сдельная

Повремен.-премиальная

Простая

повременн.ая

Сдельная

Повремен.я

Заработная плата имеет денежное и натуральное выражение. Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – это сумма денег, которую работник получает за свой труд. Основными элементами организации номинальной заработной платы являются нормирование труда, тарифные ставки и тарифные сетки, формы и системы заработной платы.

Реальная заработная плата – это средства существования, которые может приобрести работник на свою денежную заработную плату при данном уровне цен. Она зависит от размера номинальной заработной платы, уровня цен на товары и услуги, налоговых ставок, насыщенности рынка товарами и услугами.

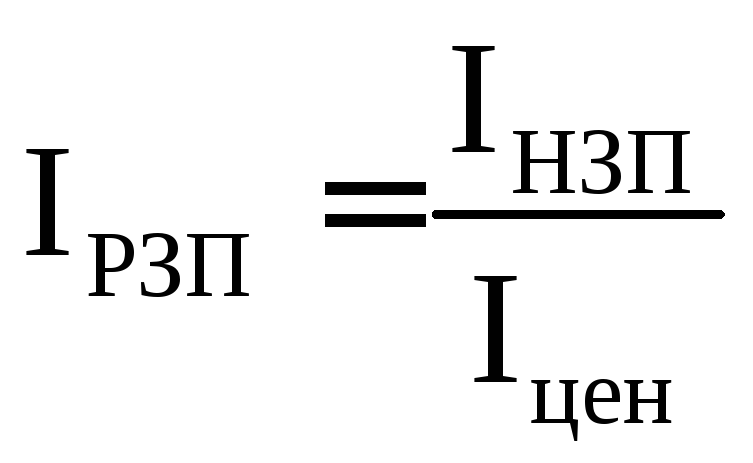

Индекс реальной заработной платы IРЗП рассчитывается за определенный период времени и равен частному от деления индекса номинальной заработной платы IНЗП на индекс цен и услуг Iцен:

.

.

Общий уровень заработной платы в стране зависит от степени развития производительных сил общества. Более высокий уровень техники производства, производительности труда и технологии определяет и более высокий уровень оплаты труда. Существенное влияние на величину реальной заработной платы оказывает соотношение спроса и предложения на рабочую силу, которое зависит от экономического развития страны.

Основными элементами организации заработной платы является тарифная система. Она служит инструментом дифференциации оплаты труда и принимается на уровне национальной экономики, представляя единую тарифную систему (ETC). Под тарифной системой заработной платы понимается совокупность нормативов, определяющих уровень заработной платы и дифференциацию этих уровней в зависимости от интенсификации, сложности и условий труда. Структура элементов тарифной системы представлена на следующей схеме:

Тарифно-квалиф. справочник

Эл-ты тарифной системы

Тарифные ставки

Районные коэф-ты

Тарифн. коэф-ты и сетки (для рабочих) и

окладов (для ИТР)

В основе ETC лежит прожиточный минимум, который определяет минимальную заработную плату. На ее базе с помощью тарифных коэффициентов, отражающих сложность труда (квалификацию), разрабатываются ставки и оклады всех работников.

Помимо тарифных ставок и окладов используют две формы надтарифной части заработка (доплата, надбавки, премии).

Первая форма – выплаты компенсационного характера: за работу в ночное время и сверхурочные; работу в выходные и праздничные дни; отклонение условий труда от нормальных. Эта форма должна предусматриваться в коллективных договорах и выполняться в обязательном порядке.

Вторая форма – выплаты стимулирующего характера: высокое профессиональное качество; повышение производительности труда; повышение уровня образования. Эти выплаты также предусматриваются в коллективных договорах, но их выполнение не является обязательным. Они выполняются только в том случае, если у предприятия есть средства.

ETC формируется в результате тарифных соглашений. Тарифные соглашения являются элементом коллективных договоров и выступают в качестве регулятора оплаты труда. Существует три уровня тарифных соглашений: общенациональные, отраслевые, соглашения на уровне предприятий.

Общенациональное соглашение регулирует минимальные размеры заработной платы, определяет порядок ее индексации, обязательный для всех предприятий независимо от форм собственности.

Отраслевое соглашение в большей мере учитывает конкретные условия производства. Они заключаются периодически (раз в 3–4 года) и увязываются с ростом производительности труда, повышением эффективности производства данной отрасли.

Соглашение на уровне предприятия наряду с тарифными ставками фиксирует конкретные размеры надбавок и выплат, декларированные в общенациональных и отраслевых соглашениях. Если заработная плата растет более быстрыми темпами по сравнению с производительностью труда, затраты на рабочую силу, приходящиеся на единицу продукции или услуг, будут увеличиваться. Это ведет к увеличению издержек производства, рост издержек производства в свою очередь ведет к росту цен или снижению прибыли и тем самым снижает конкурентоспособность товара или услуги. Помимо тарифной системы существуют и бестарифные системы заработной платы. Они включают следующее:

– распределение коллективного заработка по паям. Пай – это ранг работника в зависимости от должности;

– оплата труда от «лидера». Наибольшая ставка у руководителя предприятия, остальные ставки устанавливаются по иерархической лестнице в процентах от «лидера»;

– организация оплаты труда по коэффициентам трудового участия;

– «плавающие» оклады – при оплате труда наемных руководителей и специалистов по контракту. Оклад руководителя (ОР) определяется по формуле:

![]() ,

где К1 – коэффициент снижения (увеличения)

уровня выполнения обязательств; К2 –

коэффициент роста производительности

труда и выпуска продукции; П –

выплата из прироста прибыли в процентах

к общей прибыли;

,

где К1 – коэффициент снижения (увеличения)

уровня выполнения обязательств; К2 –

коэффициент роста производительности

труда и выпуска продукции; П –

выплата из прироста прибыли в процентах

к общей прибыли;

– оплата по трудовому рейтингу (применяется в Японии). Рейтинг работника (Rе) определяется по формуле:

![]() ,

,

где Ко – уровень образования (0,8 < Ко < 2); Кр — опыт работы (2 < Кр < 4,5); Кз – коэффициент значимости работника и умения работника воплощать в дела свои знания.

В настоящее время в странах Запада стали развиваться гибкие трудовые отношения и гибкая заработная плата. Ведь проблема правильного начисления и своевременной выплаты заработной платы выступает очень важной социальной проблемой, чреватой в случае её недооценки серьёзными общественными катаклизмами. Все, например, помнят, как в начале лета 2009 года главе правительства РФ В.В. Путину пришлось лично «распутывать» узел социальных противоречий в городе Пикалёво Ленинградской области, где из-за невыплаты зарплаты в течение нескольких месяцев рабочие перекрыли федеральную трассу.

После того как премьер-министр России Владимир Путин лично разрешил кризисную ситуацию в городе Пикалево, жители города Светлогорье Приморского края по примеру пикалевцев тоже пообещали перекрыть федеральную трассу из-за невыплат по зарплате. Тогда президент Дмитрий Медведев пригрозил губернаторам, не способным без помощи Москвы справиться с безработицей и долгами по зарплате, увольнениями. После этого региональные чиновники стали смелее решать возникающие трудности: кто-то начал выплату зарплат, а кто-то - прибег к помощи ОМОНа.

Так, 10 июля 2009 года внимание властей попытались привлечь работники предприятия "Магистраль", расположенного в районе Горно-Алтайска. Рабочие, протестовавшие против сокращения кадров и невыплаты зарплаты, перекрыли федеральную трассу М-52, но были оттеснены сотрудниками ОМОНа. Движение на трассе было восстановлено. Рабочие продолжили пикет в стороне от дороги, но попытки перекрыть автомагистраль не оставили. В отношении организаторов пикета и нескольких его участников были составлены административные протоколы по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России (нарушение установленного порядка пикетирования). Нарушителям грозил штраф до 20 минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до 15 суток. Причем второй вариант, похоже, окажется более осуществимым - участникам протеста штраф платить было бы просто нечем.

Таким образом, ситуация развернувшегося кризиса намного обостряет значимость политики заработной платы как важного условия обеспечения социальной стабильности.

Существенным фактором глобального развития последних десятилетий стала трудовая миграция. Так, по оценкам Международной организации труда, на рубеже ХХ-ХХI веков в мире насчитывалось 86 млн. трудовых мигрантов. Заметные масштабы трудовая миграция приобрела и на постсоветском пространстве. Дело в том, что разрывы в уровнях развития и материального благополучия постсоветских экономик огромны и постоянно нарастают. Так, в 2007 году коэффициент вариации среднедушевого ВВП в СНГ достигал 67%, а его максимальный показатель (Россия) превосходил минимальный (Таджикистан) в 8,9 раз. Сегодня резкие различия по уровню развития выступают главным импульсом трудовой миграции между постсоветскими государствами.

Донорами трудовых ресурсов здесь выступают Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Молдавия, Узбекистан, Украина. Следует отметить, что в странах-донорах в трудовой миграции сегодня участвуют значительные контингенты – до трети их экономически активного населения. Примерно 70% всех трудовых мигрантов на постсоветском пространстве (исключая страны Балтии) нацелены на Россию.

Среди постсоветских стран самый большой миграционный поток формируется в Украине. Так, по некоторым оценкам, отток рабочей силы из этой страны в 2006 году достигал 7 млн. человек, примерно половина из них нацелена на Россию, а денежные переводы трудовых мигрантов в эту страну достигают от 5 до 20% ВВП.

Второй по величине на постсоветском пространстве поток трудовых мигрантов формируется в Азербайджане. Относительно массовая трудовая миграция из АзССР в Россию наблюдалась ещё во второй половине 1980-х годов. На излёте существования СССР азербайджанцы временно оседали в Москве и других крупных российских городах, официально числясь занятыми у себя в республике. Большинство из них приезжало в российские города на 3-5 месяцев с целью продажи фруктов, овощей, цветов. Азербайджанцы практически монополизировали российский цветочный рынок. Так, в 1989 году продажи цветов за пределами республики достигали 4 млрд. рублей, что было сопоставимо с половиной республиканского валового общественного продукта. А на 2006 год численность азербайджанских трудовых мигрантов в России составила 1,3 млн. человек, а их денежные переводы на родину в том же году превысили 1,5 млрд. долларов и достигли 8% ВВП Азербайджана. В течение двух с половиной десятилетий на российском рынке азербайджанские торговцы и рабочие выстроили географически разветвлённую этническую сеть, поэтому сейчас отходников из этой республики можно встретить практически во всех регионах Российской Федерации, но при этом не менее половины из них концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге.

За пределами своей республики трудится более 800 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, почти 80% из них работает в российской экономике. Денежные поступления от заработков за рубежом достигают не менее 4% ВВП Узбекистана. По абсолютной величине они существенно превосходят поступающие в страну прямые иностранные инвестиции.

650 тысяч трудовых мигрантов поставляет Таджикистан, 85% из них направляется в Россию, причём подавляющая часть – в Центральный, Сибирский и Приволжский федеральные округа. Не менее четверти таджикских рабочих сконцентрировано в Москве. Из некоторых регионов Таджикистана, особенно сильно пострадавших от «реформ» и тотального хаоса 1990-х годов, на заработки за рубеж выезжает большинство трудоспособных мужчин. Так, по данным Мирового банка, уже в 1996 году из городов Курган-Тюбе и Гарм 70% взрослого мужского населения работало в России и Иране. Согласно опросам, около 60% рабочих мигрантов из этой страны не имеют специальности, 12% имеют специальность в сфере сервиса, а 7% относят себя к фермерам. Неудивительно поэтому, что свыше 90% таджикских мигрантов занято неквалифицированным трудом: 51% в строительстве, 34 – в сфере услуг и 6% - в сельском хозяйстве. Занимая в странах-реципиентах ниши самого неквалифицированного труда, таджикские рабочие и получают сравнительно низкие заработки. Однако размеры их денежных переводов на родину достигают 17% ВВП. По абсолютной величине трудовые трансферты существенно превышают официальную помощь развитию и тем более приток прямых иностранных инвестиций в таджикскую экономику. После экспорта эти трансферты выступают главным каналом поступления в республику конвертируемой валюты.

В Киргизии в трудовую миграцию вовлечено до 18% экономически активного населения страны, а величина их переводов на родину достигла, например, в 2007 году 29% ВВП этой республики. При этом по абсолютной величине трудовые трансферты вплотную приблизились к объёму экспорта и почти в пять раз превысили объём внешних ресурсов, поступающих по статье «прямые иностранные инвестиции». Основная причина, выталкивающая рабочую силу из страны – массовая и глубокая нищета подавляющей части населения. Главными донорами труда выступают южные области Киргизии: Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская. Как и в Таджикистане и Узбекистане, перенаселённая и малоземельная Ферганская долина выбрасывает значительные контингенты рабочей силы за рубеж. В России мигрантов из Киргизии традиционно притягивают уральские и сибирские регионы, а также Поволжье. В 2002 году в Екатеринбурге создано Генеральное консульство Киргизии, которое занимается проблемами трудовых мигрантов в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. В последние годы резкое увеличение притока киргизских рабочих наблюдается также в Москве и Московской области.

В целом в России, например, в 2006 году находилось около 6 млн. трудовых мигрантов. Перспективы же трансграничной трудовой миграции на постсоветском пространстве определяются тремя основными факторами: разнонаправленностью экономических и демографических процессов в республиках, опережающим старением населения в странах-реципиентах иностранной рабочей силы и возможностями альтернативной миграции в страны Европейского Союза.

Как уже отмечалось, главным двигателем трудовой миграции между новыми независимыми государствами выступают резкие и нарастающие различия в уровнях материального благополучия и возможностях трудоустройства. Большинство республик бывшего СССР оказались в арьергарде мирового развития, а богатые природными ресурсами Казахстан и Россия закрепились в среднем его эшелоне. Вместе с тем именно сравнительно успешные страны-экспортёры сырья, особенно Россия, вступили в длительную полосу депопуляции, в то время как наиболее слаборазвитые, напротив, отличаются высокими темпами демографического роста. Ожидается, например, что к 2015 году по сравнению с 2005 годом российское население сократится на 5%, а к 2030 году - уже на 19%. При этом численность трудоспособного населения РФ будет сокращаться ещё быстрее. Особенно напряженной обещает стать ситуация с возрастными группами 15-24 года и 40-49 лет. Продолжится процесс быстрого старения населения. В 2005 году его средний медианный возраст составлял 37,3 года, а прогнозируется, что к 2015 году он поднимется до 38,8 и к 2020 году – уже до 40 лет. Таким образом, разнонаправленность тенденций экономического и демографического развития на относительно протяженный период создаёт объективную взаимозависимость постсоветских республик в сфере трудовых ресурсов.

Это означает, что потенциал трудовой миграции в Россию из европейских республик СНГ близок к исчерпанию. Более того, как полагают некоторые эксперты, Украина с её более комфортными климатическими условиями сама может стать центром миграции населения из России. На ту же роль может претендовать и географически более близкая к Европе Белоруссия. Практически близок к исчерпанию и потенциал массовой трудовой миграции из Армении и Грузии. Так, по прогнозу, в Грузии после 2010 года ожидается резкое сокращение численности населения и особенно – трудоспособного возраста. Кроме того, в ближайшие 10-15 лет ускорятся депопуляция и старение населения в Латвии, Литве и Эстонии. Это значит, что на рынках труда стран Балтии вырастет спрос на импортную рабочую силу. Вместе с Украиной и Белоруссией балтийские страны, включившись в общеевропейское пространство, будут притягивать рабочих мигрантов из России и других республик СНГ.

Наконец, в ближайшей перспективе следует ожидать нарастания конкуренции за трудовых мигрантов между постсоветскими трудодефицитными странами и стареющей Европой. При этом старение европейского населения будет сопровождаться кардинальной перестройкой рынков труда. Очевидно, что некоторые европейские страны могут пойти на упрощение процесса натурализации гастарбайтеров. Возможно, что процедура натурализации культурно более близкого населения из европейских республик СНГ окажется сравнительно более простой в сравнении с аналогичной процедурой для трудовых мигрантов из мусульманских и африканских стран. Особенно это вероятно в случае дальнейшего усиления тенденции глобального противостояния разных цивилизаций, угроз терроризма. Таким образом, усилится отток трудовых мигрантов из России в Европу, особенно из молодых возрастных групп населения. Это повысит спрос в России на иностранную рабочую силу из среднеазиатских и кавказских республик. Следовательно, в обозримой перспективе интенсивность трудовой миграции на постсоветском пространстве не только не ослабеет, но, скорее всего, даже усилится.

Мы с Вами рассмотрели тему, посвящённую рынку факторов производства и тем самым завершили микроэкономический раздел экономической теории. Со следующей темы начинаем рассмотрение макроэкономического раздела, связанного с изучением национальной экономики как единого целого.