Материалы III семестра / Teoria_elektrichesky_tsepey_Neyman_2ch

.pdf

Глава 13. Анализ общих свойств четырехполюсников |

183 |

мально-фазовых четырехполюсников. Такая связь существует только для мини- мально-фазовых четырехполюсников, что облегчает, как было отмечено в § 11.4, снятие частотных характеристик экспериментальным путем.

13.6. Дифференцирующие и интегрирующие цепи

Весьма важной является возможность создания четырехполюсников, напряжение на выходе которых представляет собой производную или интеграл напряжения на входе. Такие четырехполюсники, получившие наименование д и ф ф е р е н - ц и р у ю щ и х и и н т е г р и р у ю щ и х ц е п е й, находят широкое применение в измерительной технике, в системах автоматики и в устройствах для интегрирования систем дифференциальных уравнений.

Рассмотрим простейшие дифференцирующие и интегрирующие цепи. Попутно составим для них выражения передаточных функций в качестве конкретных примеров к материалу предыдущего параграфа.

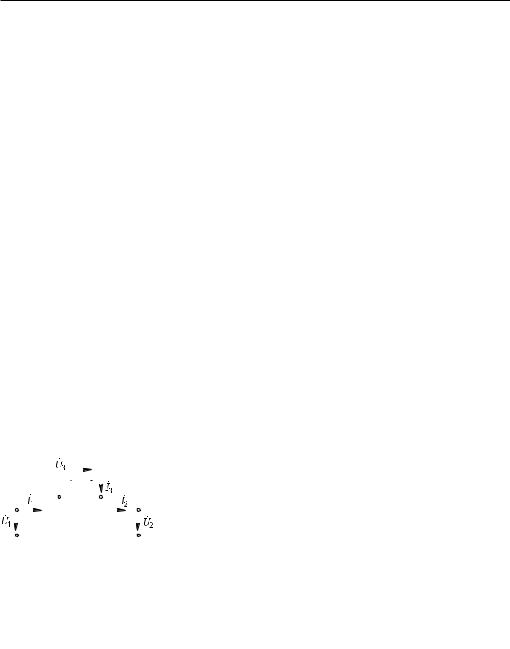

Простейшие дифференцирующие цепи изображены на рис. 13.13. Будем предполагать, что сопротивление приемника на выходе цепи столь велико, что ток i2 очень мал по сравнению с током i1, т. е. будем полагать i2 0.

Äëÿ öåïè (ðèñ. 13.13, à) в этом случае при нулевых начальных условиях имеем

U |

|

(p) pLI |

|

(p) |

pL |

U |

|

(p). |

|

2 |

1 |

r pL |

1 |

||||||

|

|

|

|

|

Следовательно, передаточная функция рассматриваемого четырехполюсника, определяемая как отношение изображений выходного и входного напряжений, имеет вид

K(p) |

U |

2 |

(p) |

|

pL |

|

|

|

. |

||||

U1(p) |

r pL |

|||||

Åñëè L/r достаточно мало по сравнению с интервалом времени, в течение которого u1(t) заметно изменяется, то приближенно можно принять

I |

1(p) |

U |

1(p) |

; U |

|

(p) |

L |

pU1(p); K(p) |

L |

p. |

|

r |

2 |

r |

r |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Но при нулевых начальных условиях pU1(p) Λ dtd u1(t). Следовательно,

u2 (t) Lr dtd u1(t).

Таким образом, рассмотренная цепь осуществляет дифференцирование входного напряжения.

Äëÿ öåïè (ðèñ. 13.13, á) при нулевых начальных условиях аналогично имеем

|

2 (p) rI |

1(p) |

r |

|

K(p) |

r |

||

U |

|

U1 |

(p); |

|

. |

|||

r 1 (pC) |

r 1 (pC) |

|||||||

184 Часть 2. Теория линейных электрических цепей

Åñëè rC достаточно мало по сравнению с интервалом времени, в течение которого u1(t) заметно изменяется, то приближенно можно принять

I1(p) pCU1(p); |

|

U 2 (p) rCpU1(p); K(p) rCp. |

||

Следовательно, |

|

|

|

|

u |

|

(t) rC |

d |

u (t), |

|

dt |

|||

|

2 |

|

1 |

|

т. е. такая цепь также осуществляет дифференцирование входного напряжения.

|

|

|

|

|

|

Простейшие интегрирующие цепи изобра- |

|||||||

|

|

|

|

|

жены на рис. 13.14. Будем также предпола- |

||||||||

|

|

|

|

|

ãàòü, ÷òî òîê i2 столь мал по сравнению с i1, |

||||||||

|

|

|

|

|

что можно принять i2 0. Кроме того, началь- |

||||||||

|

|

|

|

|

ные условия будем полагать нулевыми. |

||||||||

Ðèñ. 13.14 |

|

|

|

|

Äëÿ öåïè (ðèñ. 13.14, à) имеем |

||||||||

|

|

U 2 (p) |

r |

|

|

|

|

|

|

r |

|||

|

|

|

U1(p); K(p) |

|

, |

|

|||||||

|

|

r pL |

r pL |

||||||||||

à äëÿ öåïè (ðèñ. 13.14, á) — соответственно, |

|

|

|

|

|

||||||||

U |

|

(p) |

1 (pC) |

|

U |

|

(p); K(p) |

|

|

1 (pC) |

. |

||

2 |

|

|

|

1 |

|

|

|||||||

|

|

r 1 (pC) |

|

|

r 1 (pC) |

||||||||

Åñëè äëÿ öåïè (ðèñ. 13.14, à) |

величина L/r |

è, |

соответственно, для цепи |

||||||||||

(ðèñ. 13.14, á) величина rC превышают интервалы изменения напряжения u1(t) между его максимальными и минимальными значениями, в течение которых u1(t) изменяется монотонно или остается постоянным, то приближенно можно принять для цепи (рис. 13.14, à)

U |

|

(p) |

r |

|

|

1 |

U |

|

|

(p); |

K(p) |

r |

|

|

|||||||

2 |

|

|

|

|

1 |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

L p |

|

|

|

|

pL |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

è äëÿ öåïè (ðèñ. 13.14, á) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

(p) |

1 |

|

1 |

U |

|

|

(p); |

K(p) |

1 |

. |

|||||||||

2 |

|

|

1 |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

rC p |

|

|

|

prC |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

t

Íî 1pU1(p) Λ u1(t) dt. Следовательно, для этих двух цепей имеем, соответственно,

0

|

r |

t |

1 |

t |

|

u2 (t) |

u1(t) dt è u2 (t) |

u1(t) dt. |

|||

L |

rC |

||||

|

0 |

0 |

|||

|

|

|

Таким образом, рассмотренные цепи осуществляют интегрирование входного напряжения.

Нетрудно видеть, что указанные выше условия, наложенные на соотношения между параметрами простейших дифференцирующих и интегрирующих цепей, приводят к тому, что напряжения u2 на выходе получаются значительно меньше напряжений u1 на входе. Этот недостаток можно устранить, увеличивая напряжение u2 с помощью усилителя, включаемого между выходом цепи и приемни-

Глава 13. Анализ общих свойств четырехполюсников |

185 |

ком, или применяя более сложные дифференцирующие и интегрирующие цепи, содержащие усилители и обратные связи.

Из изложенного следует, что осуществление дифференцирующих и интегрирующих цепей возможно путем комбинирования участка с сопротивлением r как с катушкой индуктивности L, так и с конденсатором емкости C. На практике предпочтение отдается последнему варианту, так как конденсаторы легче выполнить с малыми потерями. В катушках же отрицательное влияние оказывает не только активное сопротивление обмотки, но и междувитковая емкость.

13.7. Обратные связи

Пусть некоторое устройство, назовем его основным, представляющее собой че- тырехполюсник (рис. 13.15), имеет на выходных зажимах напряжение u2(t) ïðè

напряжении на входных зажимах u (t). Его передаточная функция

1

|

|

|

U 2 (p) |

||

|

|

|

K(p) |

|

. |

|

|

|

U (p) |

||

|

|

|

1 |

|

|

Подведем напряжение u2 на вход так называе- |

|||||

мого устройства обратной связи, которое, вооб- |

|||||

ще говоря, является также некоторым четырех- |

|||||

полюсником. Напряжение на выходе устройства |

|||||

обратной связи пусть будет u (t) (ðèñ. 13.15). Ñî- |

|||||

1 |

|

|

|

|

|

ответственно, это устройство |

характеризуется |

||||

передаточной функцией |

|

|

|

|

|

|

U (p) |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

W (p) |

|

. |

|

||

U 2 (p) |

Ðèñ. 13.15 |

||||

Введем напряжение u первичную цепь так, чтобы оно добавлялось к напря- |

|||||||||||||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

жению u |

1 |

на входе всей системы. Тогда напряжение u |

на входе основного уст- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

ройства будет равно |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

u |

u |

u . |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

1 |

|

|

|

Записывая это уравнение для изображений, имеем |

|

||||||||||||

|

|

|

|

U (p) U |

1 |

(p) U |

(p) |

|

|||||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

||||

èëè |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U 2 (p) |

U1 |

(p) W (p)U 2 (p), |

|

|||||||

|

|

|

|

K(p) |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

откуда находим |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

U 2 (p) |

|

|

K(p) |

K (p). |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

U1(p) |

1 W (p)K(p) |

|

||||||||

Величина K (p) является передаточной функцией всей рассматриваемой системы с учетом действия обратной связи, т. е. с учетом обратного дополнительного воздействия выходного напряжения u2 через устройство обратной связи на входные зажимы основного устройства.

186 Часть 2. Теория линейных электрических цепей

Пусть, например, основное устройство представляет собой усилитель с линейной характеристикой, не изменяющий фазу напряжения и имеющий коэффициент усиления k. Он является активным четырехполюсником, так как содер-

жит источник энергии. Напряжения u |

2 |

è u |

связаны в этом случае простым |

|||

|

|

ku |

|

1 |

|

|

соотношениемu |

2 |

и соответственно K(p) k, причем k — вещественное число. |

||||

|

1 |

|

|

|

|

|

Пусть устройство обратной связи является простым делителем напряжения

из активных сопротивлений (рис. 13.16). Тогда u |

|

Πu |

2 |

и, соответственно, |

||

|

|

1 |

|

|

|

|

W(p) Π, ãäå Π — вещественное число. |

|

|

|

|

|

|

В этом случае имеем |

|

|

|

|

|

|

K' (p) |

k |

k' . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1 Πk |

|

|

|

|

||

Величина k представляет собой коэффициент усиления всей системы с уче- том воздействия обратной связи.

Åñëè Π > 0, òî k > k. В этом случае напряжение обратной связи u имеет ту же

1

фазу, что и входное напряжение u |

. Обратная связь увеличивает напряжение u |

1 |

1 |

на входе усилителя, что и приводит к увеличению коэффициента усиления k |

|

всей системы по сравнению с коэффициентом усиления k самого усилителя. Такая обратная связь называется п о л о ж и т е л ь н о й.

Åñëè Π < 0, что легко осуществить перекрещиванием проводов, идущих к делителю или от делителя напряжения, то k < k, т. е. происходит уменьшение ко-

эффициента усиления, так как при этом u è u сдвинуты по фазе на угол #. Такая

1 1

обратная связь называется о т р и ц а т е л ь н о й.

В общем случае, когда основное устройство и устройство обратной связи представляют собой более сложные устройства, имеющие сложные выражения для их передаточных функций K(p) è W(p), все же можно говорить о положительной обратной связи, когда она способствует увеличению выходного напряжения, и об отрицательной обратной связи, когда она способствует снижению этого напряжения.

При положительной обратной связи возможно нарастание собственных колебаний системы, раз возникших вследствие какого-либо первоначального толчка. Наоборот, отрицательная обратная связь способствует подавлению таких колебаний.

Ðèñ. 13.16 |

Ðèñ. 13.17 |

Обратная связь, изображенная на рис. 13.16, является так называемой обрат-

ной связью по напряжению, так как дополнительное напряжение u в первичной

1

цепи определяется выходным напряжением u2. На рис. 13.17 показана так назы-

Глава 13. Анализ общих свойств четырехполюсников |

187 |

ваемая обратная связь по току, при которой напряжение u определяется падени-

1

ем напряжения на участке с небольшим сопротивлением, включенным последовательно во вторичную цепь, т. е. определяется током i2 во вторичной цепи, проходящим по этому участку. Обозначим операторное сопротивление этого участка через Z(p).

Определяя для этого случая передаточную функцию основного устройства как отношение изображений выходного тока и входного напряжения:

|

|

|

|

|

|

|

|

K(p) |

I 2 (p) |

, |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

U (p) |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

будем иметь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

(p) U |

1 |

(p) U (p) U |

1 |

(p) Z(p)I |

2 |

(p) |

||||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

||||

èëè |

|

|

I 2 (p) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

U1(p) Z(p)I 2 (p), |

|

|

||||||||||

|

|

|

K(p) |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

ò. å. |

|

I 2 (p) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

K(p) |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

K' (p). |

|

|

|||||||

|

U1(p) |

|

1 Z(p)K(p) |

|

|

||||||||||

Величина K (p) представляет собой передаточную функцию всей системы с учетом воздействия обратной связи. Заметим, что в этом случае K(p) è K (p) имеют размерность проводимости, тогда как в случае, относящемся к рис. 13.16, они были безразмерны.

13.8. Активный четырехполюсник

Активным называют четырехполюсник, содержащий внутри себя источники электрической энергии, причем действие этих источников не компенсируется взаимно внутри четырехполюсника. Это значит, что при отключении четырехполюсника от внешних цепей на одной или на обеих парах его разомкнутых зажимов возникает напряжение, обусловленное наличием источников энергии внутри четырехполюсника. Пусть ЭДС источников не зависят от токов в них. Пользуясь принципом наложения, нетрудно привести такой активный четырехполюсник с любым числом внутренних источников энергии к пассивному четырехполюснику с двумя дополнительными источниками ЭДС во входной и в выходной цепях.

Пусть при отключении активного четырехполюсника, содержащего внутри себя источники ЭДС E k (k 1, 2, ..., n), на его зажимах появляются напряжения

U 01 è U 02 (ðèñ. 13.18, à). Ïðè ýòîì I1 0 è I2 0. Тот же результат получим, если

замкнем накоротко все источники ЭДС во внешних цепях, сохранив сопротивления этих цепей и этих источников и введя дополнительно источники ЭДС

E |

U |

è E |

U |

, как показано на рис. 13.18, á. Внешние цепи с их источ- |

|

01 |

01 |

02 |

02 |

|

|

никами на рис. 13.18, á показаны штриховыми прямоугольниками. |

|||||

|

Замкнем теперь накоротко все источники ЭДС внутри четырехполюсника, |

||||

сохранив их внутренние сопротивления, т. е. примем E |

0. Пусть теперь дейст- |

||||

|

|

|

|

k |

|

188 Часть 2. Теория линейных электрических цепей

вуют все источники ЭДС во внешних цепях и, кроме того, перед зажимами четырехполюсника в первичной и во вторичной цепях введены дополнительные ис-

точники ЭДС E |

E |

U |

01 |

è E |

E |

U |

02 |

(ðèñ. 13.18, â). |

01 |

01 |

|

02 |

02 |

|

|

Осуществляя наложение токов, ЭДС и напряжений в случаях, изображенных на рис. 13.18, á è â, получаем действительную цепь, в которой действуют все источники ЭДС как во внешних цепях, так и внутри активного четырехполюсника (рис. 13.18, ã) и в которой нет никаких дополнительных источников ЭДС. Следовательно, токи I1 è I 2 , так же как и напряжения U1 è U 2 в случае, изображенном на рис. 13.18, â, являются соответствующими действительным условиям.

Таким образом, активный четырехполюсник с источниками энергии, ЭДС которых не зависят от токов в них, может быть заменен пассивным четырехполюсником, получающимся из данного активного четырехполюсника путем замыкания накоротко в нем всех источников ЭДС с сохранением их внутренних сопротивлений, с введенными в первичную и во вторичную цепь дополнительными источниками, ЭДС которых равны напряжениям на разомкнутых зажимах данного активного четырехполюсника.

Ðèñ. 13.18

Если параметры эквивалентного пассивного четырехполюсника при Z-форме уравнений обозначить через Z11, Z12, Z21 è Z22, то, учитывая, что напряжения на его зажимах (рис. 13.18, â) равны:

U |

U |

1 |

E |

è |

U |

U |

2 |

E |

02 |

, |

1 |

|

01 |

|

2 |

|

|

|

получаем для активного четырехполюсника уравнения

U |

Z |

11 |

I |

Z |

12 |

I |

2 |

E |

01 |

; |

U |

Z |

21 |

I |

Z |

22 |

I |

E |

. |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

2 |

|

1 |

|

2 |

02 |

|

В дальнейшем при исследовании полупроводниковых триодов увидим, что иногда приходится рассматривать активные четырехполюсники, в которых дополнительные ЭДС зависят от тока.

190 Часть 2. Теория линейных электрических цепей

Рассмотрим пример определения чувствительности передаточной функции пассивного двухполюсника. Выделим ветвь пассивного двухполюсника с комплексным сопротивлением элемента равным Z (ðèñ. 13.19).

Найдем зависимость входного сопротивления двухполюсника от величины Z. Будем рассматривать цепь с выделенным сопротивлением, как четырехполюсник, описываемый системой уравнений в Z-параметрах

U |

Z |

11 |

I |

Z |

12 |

I |

2 |

, |

||

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|||

U |

Z |

21 |

I |

Z |

22 |

I |

|

. |

||

2 |

|

1 |

|

|

2 |

|

||||

Поскольку U 2 I 2 Z, òî òîê I 2 |

можно определить через I1 из второго уравне- |

|||||||||

ния. Если подставить его значение в первое уравнение и выполнить ряд простых преобразований можно получить

Z |

|

|

U1 |

|

Z11Z12 Z12 Z 21 Z11Z |

|

a( j ) Zb( j ) |

, |

âõ |

|

|

|

|||||

|

|

I1 |

|

Z 22 Z |

|

c( j ) Zd( j ) |

||

|

|

|

|

|

||||

ãäå a( j ) Z11Z 22 Z12 Z 21; b( j ) Z11; c( j ) Z 22 ; d( j ) 1.

Таким образом, чувствительность входного сопротивления двухполюсника к изменению сопротивления Z его элемента можно рассчитать, пользуясь выра-

жением |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S Zâõ |

|

Z |

|

ΗZ âõ |

|

Z(bc a) |

|

|

ZZ12 Z 21 |

. |

|

|

|

|

|

||||||

Z |

|

Z âõ ΗZ |

(a bz)(c z) (Z11Z12 |

Z12 Z 21 Z11Z)(Z 22 Z) |

|

|||||

|

|

|

||||||||

|

Для нахождения чувствительности коэффициента передачи K( j ) |

U1 |

ïàñ- |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I1 |

|

сивного четырехполюсника к изменению параметра Z его элемента предвари- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тельно следует определить зависимость K(j , Z). Äëÿ |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

этого запишем уравнения, связывающие напряжения |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U1,U 2 ,U 3 è òîêè I1, I 2 , I 3 шестиполюсника (рис. 13.20), |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

Z |

11 |

I |

Z |

12 |

I |

Z |

13 |

I |

|

, |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

2 |

|

|

3 |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

2 |

Z |

21 |

I |

Z |

22 |

I |

Z |

23 |

I |

3 |

, |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

||||||||

Ðèñ. 13.20 |

|

|

|

|

|

U |

3 |

Z 31I1 Z 32 I 2 |

Z 33 I 3 . |

|||||||||||||||||||||||||

|

С учетом соотношений I |

= 0,U |

ZI |

получаем из третьего уравнения выра- |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Z 31 |

2 |

3 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

жение I |

|

|

I и после подстановки его в первые два уравнения находим: |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

3 |

|

|

|

Z11Z 33 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K( j , Z) |

Z 23 Z 31 Z 21Z 33 ZZ 21 |

|

a( j ) Zb( j ) |

, |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z13 Z 31 Z11Z 33 ZZ11 |

|

c( j ) Zd( j ) |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

ãäå a( j ) Z 23 Z 31 Z 21Z 33 , b( j ) Z 21,c ( j ) Z13 Z 31 Z11Z 33 , d( j ) Z11.

Полученное выражение по форме записи аналогично найденному выше выражению для величины Zâõ двухполюсника. Его можно записать в более удобном виде через частотные характеристики холостого хода и короткого замыкания передаточной функции.

Глава 13. Анализ общих свойств четырехполюсников |

191 |

Ïðè Z 0 имеем K(j ,0) K(0) |

a( j ) |

, откуда a( j ) K(0)c ( j ), à ïðè Z |

||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

c ( j ) |

|

|

|

|

|

|

|

|||

K(j , ) K( ) |

b( j ) |

è b( j ) K( )d( j ). |

||||||||||

d( j ) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Следовательно, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c( j ) |

K(0) ZK( ) |

||||

K( j , Z) |

K(0)c( j ) ZK( )d( j ) |

|

d( j ) |

|

. |

|||||||

c( j ) Zd( j ) |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

c( j ) |

Z |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

d( j ) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Сопротивление цепи со стороны зажимов 3—3 при замкнутых накоротко за-

жимах 1—1 (см. рис. 13.20) получается, с учетом того, что U |

= 0 è I |

|

Z13 |

I |

, |

||||||

|

|||||||||||

|

|

|

|

1 |

1 |

3 |

|

||||

|

|

|

Z11Z 33 Z 31Z13 |

|

c( j ) |

|

|

Z11 |

|

||

равным Z |

|

|

, что совпадает с величиной |

, в чем нетрудно |

|||||||

âõ3 |

|

|

|||||||||

|

|

Z11 |

|

d( j ) |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

убедиться непосредственной подстановкой величин c( j ) è d( j ). Таким образом, величину

K( j , Z) Z âõ 3 K(0) ZK( )

Z âõ 3 Z

можно рассчитать на основе данных опытов холостого хода и короткого замыка-

íèÿ öåïè. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Используя полученные выражения, можем найти чувствительность |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S |

|

ΗK |

|

[K( ) K(0)]Z âõ 3 |

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ΗZ |

|

|

(Z Z |

|

)2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

âõ 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

S K |

|

Z |

ΗK |

|

|

[K( ) K(0)]Z âõ 3 Z |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Z |

|

|

|

|

K |

ΗZ (Z Z âõ 3 )[K(0)Z âõ 3 ZK( )] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

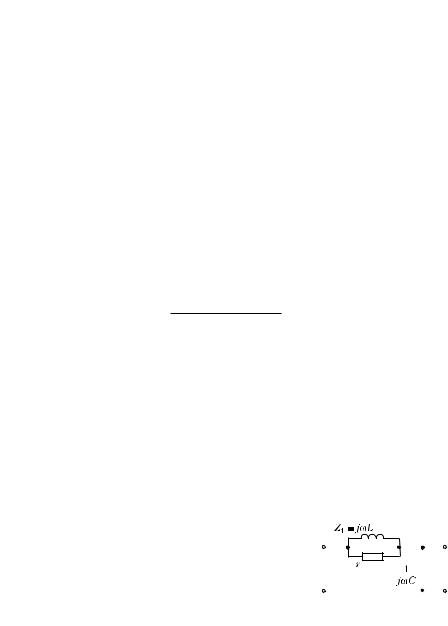

Расчет чувствительности по полученным выражениям позволяет значитель- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

но упростить вычисления. Так, для цепи (рис. 13.21), рассчитывая величины SZ |

, |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

SZK |

, получаем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

j C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Z |

1 |

j L, |

Z |

âõ3 |

|

|

|

|

|

, K(0) 1, K( ) 0, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

r |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

j C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

Z âõ3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Z1 |

|

|

|

|

|

Ðèñ. 13.21 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

SZ |

|

|

|

, SZK |

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

(Z Z âõ3 )2 |

Z1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

Z âõ3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Глава четырнадцатая

Цепные схемы. Электрические фильтры. Структурные схемы

14.1. Характеристические параметры четырехполюсника

В технических устройствах источник сигналов или энергии иногда соединяют через цепь, состоящую из ряда четырехполюсников, соединенных каскадно, т. е. входные зажимы каждого последующего четырехполюсника соединяют с выходными зажимами предыдущего (рис. 14.1). Схемы таких цепей называют ц е п - н ы м и с х е м а м и, а отдельные четырехполюсники — з в е н ь я м и этой цепной схемы. Всю цепную схему также можно рассматривать как четырехполюсник, причем его параметры можно или определить экспериментально указанным в § 13.3 способом, или вычислить по параметрам звеньев, из которых состоит цепная схема, как это показано в § 13.4.

Условимся напряжения и токи между звеньями отмечать индексом, соответствующим номеру последующего звена (рис. 14.1).

Ðèñ. 14.1

Назовем входным сопротивлением k-го звена Zk âõ и выходным сопротивлением Zk âûõ (k – 1)-го звена сопротивления, определяемые следующим образом. Разорвем цепь между звеньями k – 1 è k, замкнем накоротко источник ЭДС, сохранив в схеме его сопротивление Z1, и определим отдельно сопротивления для обеих частей цепной схемы со стороны разрыва, которые и будут равны, соответственно, Zk âõ è Zk âûõ. Обратим внимание на то, что при такой индексации входное сопротивление любого звена, а также ток и напряжение на входе звена имеют индекс, соответствующий номеру звена, выходное же сопротивление, а также ток и напряжение на выходе звена имеют индекс, на единицу превышающий номер звена.

Во многих случаях осуществляют так называемое согласование в цепной схеме. С о г л а с о в а н и е м з в е н ь е в ц е п н о й с х е м ы с сопротивлением источ- ника ЭДС, звеньев между собой и звеньев с сопротивлением нагрузки называют случай, когда одновременно имеют место следующие условия: входное сопротивление Z1 âõ на зажимах первого звена оказывается равным сопротивлению Z1 источника; для любых соседних звеньев входное сопротивление Zk âõ последующего, k-го, звена равно выходному сопротивлению Zk âûõ предыдущего, (k – 1)-го, звена и выходное сопротивление Z(n+1) âûõ последнего, n-го, звена равно сопротивлению Zïð приемника (рис. 14.1). При соблюдении этих условий сопротивления

Zk âõ è Z(k+1) âûõ называют входным и выходным х а р а к т е р и с т и ч е с к и м и с о п р о т и в л е н и я м и k-го звена (четырехполюсника), входящего в данную