- •Т.П. Макарова, э.И. Марданова, л.Ф. Корепанова Технология переработки нефти и газа

- •© Альметьевский государственный

- •Общие указания

- •I. Химический состав нефти

- •1. Элементный и фракционный состав нефти

- •2.1. Парафиновые углеводороды

- •2.3. Нафтеновые углеводороды

- •2.4. Ароматические углеводороды

- •2.5. Гибридные углеводороды

- •2.6. Гетероатомные соединения нефти

- •2.6.1. Серусодержащие соединения

- •2.6.2. Азотсодержащие соединения

- •Распределение азотистых соединений

- •2.6.3. Кислородсодержащие соединения

- •3. Классификация нефтей

- •3.1. Химическая классификация

- •3.2. Технологическая классификация

- •1. Классификация процессов переработки нефти, газовых конденсатов и газов

- •2. Основные этапы нефтепереработки

- •3. Подготовка нефти к переработке

- •Сырая нефть; II- деэмульгатор; III- сброс воды; IV- подача щелочной воды; V- обессоленная и обезвоженная нефть

- •3.1. Нефтяные эмульсии

- •4. Первичная переработка нефти

- •4.1. Атмосферная и вакуумная перегонка нефти

- •4.2. Вторичная перегонка бензинов

- •5. Вторичная переработка нефти

- •5.1. Термический крекинг

- •5.2. Коксование

- •5.3. Пиролиз

- •5.4. Каталитический крекинг

- •5.5. Риформинг

- •5.6. Гидрогенизация

- •6. Очистка нефтепродуктов

- •6.1. Очистка светлых нефтепродуктов

- •6.2. Очистка смазочных масел

- •7. Типы нефтеперерабатывающих заводов

- •8. Переработка газов

- •8.1. Исходное сырье и продукты переработки газов

- •8.2. Основные объекты газоперерабатывающих заводов

- •8.3. Отбензинивание газов

- •8.3.1. Компрессионный метод

- •8.3.2. Абсорбционный метод

- •8.3.3. Адсорбционный метод

- •8.3.4. Конденсационный метод

- •8.3.5. Газофракционирующие установки

- •9. Химическая переработка углеводородного сырья

- •9.1. Производство нефтехимического сырья

- •9.2. Производство поверхностно-активных веществ

- •9.3. Производство спиртов

- •9.4. Производство полимеров

- •9.5.2. Синтетические каучуки

- •9.5.3. Пластмассы

- •9.5.4. Синтетические волокна

- •III. Материальные и тепловые расчеты химико-технологических процессов

- •1. Составления материальных балансов

- •И материальные расчеты химико-технологических процессов

- •Материальный баланс на 1т окиси этилена

- •Материальный баланс печи крекинга (на 1000 м3 природного газа)

- •Происходит дальнейшее хлорирование

- •Материальный баланс хлоратора бензола (1т хлорбензола)

- •Образовалось в соответствии с заданным мольным соотношением

- •С воздухом………. 586

- •Материальный баланс реактора для окисления метанола (1ч работы)

- •2. Равновесие химико-технологических процессов

- •3. Составление энергетического (теплового) баланса и тепловые расчеты химико-технологических процессов

- •4. Массообменные процессы

- •Возьмем при 1900°c

- •Бензол ………… 49,063 Дихлорбензол ………… 53,05

- •Суммарный тепловой эффект при хлорировании 1т бензола

- •IV. Расчет ректификационных колонн

- •2. Температурный режим

- •Решение.Парциальное давление паров бензина равно

- •Продолжение таблицы

- •3. Высота

- •4. Материальный и тепловой балансы

- •Общее количество тепла, вводимого в колонну, составит

- •V. Расчет реакционных устройств термических процессов

- •1. Реакционные змеевики и камеры установок термического крекинга под давлением

- •1.1. Определение скорости реакции

- •1.2. Расчет реакционного змеевика печи термического крекинга

- •1.3. Расчет реакционной камеры

- •2. Реакционные аппараты установок коксования нефтяных остатков

- •2.1. Определение выхода продуктов коксования

- •2.2. Расчет реактора и коксонагревателя на установках коксования в подвижном слое гранулированного коксового теплоносителя

- •2.3. Расчет реактора на установках коксования в кипящем слое коксового теплоносителя

- •3.1. Расчет печи трубчатой установки пиролиза

- •Учитывая, что

- •Диаметр труб рассчитывают по формуле

- •3.2. Пиролиз на установках с подвижным слоем твердого теплоносителя

- •3.3. Установки с кипящим слоем твердого теплоносителя

- •Находят объем катализатора в реакторе

- •1. Процесс каталитического алкилирования парафиновых и ароматических углеводородов олефинами

- •Рассчитывают выход алкилата

- •Теплота сгорания нефтепродуктов

- •Среднее число атомов в молекуле сырья (т) определяется по формуле

- •Итого………..-43710

- •Вычисляют приближенно молекулярную массу групп углеводородов

- •Лабораторная работа № 1 Тема: «Определение содержания воды в нефти методом Дина и Старка»

- •1.1. Основные понятия

- •Требования к содержанию воды в нефти, поставляемых с промыслов

- •1.2. Описание методики определения содержания воды в нефти методом Дина и Старка

- •Лабораторная работа № 2 Тема: «Определение механических примесей в нефти

- •2.1. Основные понятия

- •2.2 Описание методики определения механических примесей в нефти

- •Лабораторная работа № 3 Тема: «Определение содержания солей в нефти»

- •3.1. Основные понятия

- •3.2 Описание методики определения содержания солей в нефти

- •Приложение 1

- •Подписано в печать 20.09.2007 г.

3. Классификация нефтей

На

начальном этапе развития нефтяной

промышленности основным показателем

качества нефти была плотность. Нефти

делили на легкие (![]() < 0,828), утяжеленные (

< 0,828), утяжеленные (![]() = 0,828-0,884) и тяжелые (

= 0,828-0,884) и тяжелые (![]() > 0,884). В легких нефтях содержится больше

бензиновых и керосиновых фракций и

сравнительно мало серы и смол. Тяжелые

нефти, напротив, характеризуются высоким

содержанием смолисто-асфальтеновых

веществ, гетероатомных соединений и

потому мало пригодны для производства

масел и дают относительно малый выход

топливных фракций.

> 0,884). В легких нефтях содержится больше

бензиновых и керосиновых фракций и

сравнительно мало серы и смол. Тяжелые

нефти, напротив, характеризуются высоким

содержанием смолисто-асфальтеновых

веществ, гетероатомных соединений и

потому мало пригодны для производства

масел и дают относительно малый выход

топливных фракций.

Предложено множество научных классификаций нефтей (химическая, генетическая, технологическая и др.), но до сих пор нет единой международной их классификации.

3.1. Химическая классификация

Горным бюро США предложен вариант химической классификации, в основу которого положена связь между плотностью и углеводородным составом легкой и тяжелой частей нефти.

Классификация, отражающая только химический состав нефти, предложена сотрудниками Грозненского нефтяного научно-исследовательского института (ГрозНИИ). За основу этой классификации принято преимущественное содержание в нефти одного или нескольких классов углеводородов. Различают шесть типов нефтей: парафиновые, парафино-нафтеновые, нафтеновые, парафино-нафтено-ароматические, нафтено-ароматические и ароматические.

В парафиновых нефтях (типа узеньской, жетыбайской) все фракции содержат значительное количество алканов: бензиновые - не менее 50 %, а масляные - 20 % и более. Количество асфальтенов и смол исключительно мало.

В парафино-нафтеновых нефтях и их фракциях преобладают алканы и циклоалканы, содержание аренов и смолисто-асфальтеновых веществ мало. К ним относят большинство нефтей Урало-Поволжья и Западной Сибири.

Для нафтеновых нефтей характерно высокое (до 60 % и более) содержание циклоалканов во всех фракциях. Они содержат минимальное количество твердых парафинов, смол и асфальтенов. К нафтеновым относят нефти, добываемые в Баку (балаханская и сураханская) и на Эмбе (доссорская и макатская) и др.

В парафино-нафтено-ароматических нефтях содержатся примерно в равных количествах углеводороды всех трех классов, твердых парафинов не более 1,5 %. Количество смол и асфальтенов достигает 10 %.

Нафтено-ароматические нефти характеризуются преобладающим содержанием цикланов и аренов, особенно в тяжелых фракциях. Алканы содержатся в небольшом количестве только в легких фракциях. В состав этих нефтей входит около 15 - 20 % смол и асфальтенов.

Ароматические нефти характеризуются преобладанием аренов во всех фракциях и высокой плотностью. К ним относят прорвинскую в Казахстане и бугурусланскую в Татарстане.

3.2. Технологическая классификация

В нашей стране с 1991 г. действовала технологическая классификация нефтей. Нефти подразделяли по следующим показателям на: 1) три класса (I-III) по содержанию серы в нефти (малосернистые, сернистые и высокосернистые), а также в бензине (н. к. - 180°С), в реактивном (120 - 240°С) и дизельном топливе (240 - 350°С); 2) три типа по потенциальному содержанию фракций, перегоняющихся до 350°С (T1 - Т3); 3) четыре группы по потенциальному содержанию базовых масел (М1 - М4); 4) четыре подгруппы по качеству базовых масел, оцениваемому индексом вязкости (И1 - И4); 5) три вида по содержанию парафинов (П1 - П3).

Из малопарафинистых нефтей вида П1 можно получать без депарафи-низации реактивные и зимние дизельные топлива, а также дистиллятные базовые масла. Из парафинистых нефтей П2 без депарафинизации можно получить реактивное и лишь летнее дизельное топливо. Из высокопарафинистых нефтей П3, содержащих более 6 % парафинов даже летнее дизельное топливо можно получить только после депарафинизации.

В настоящее время в России принята новая классификация нефтей по ГОСТ Р 51858-2002 .

Для оценки товарных качеств подготовленных на промыслах нефтей в 2002 г. был разработан применительно к международным стандартам и принят новый ГОСТ России Р 518580-2002, в соответствии с которым (табл. 1.4.) их подразделяют (классифицируют):

по содержанию общей серы на четыре класса;

по плотности при 200С на пять типов;

по содержанию воды и хлористых солей на три группы;

по содержанию сероводорода и легких меркаптанов на три вида.

Кроме того, тип нефти, поставляемой на экспорт, определяется помимо плотности при 150С дополнительно по следующим показателям:

Таблица 1.3

|

Выход фракции в %, не менее до температуры: 2000С 3000С 4000С массовая доля парафина, %, не более |

0э

30 52 62 6,0 |

1э

27 47 57 6,0 |

2э

21 42 53 6,0 |

3э

- - - - |

4э

- - - - |

Таблица 1.4

Классификация и требования к качеству подготовленных на промыслах нефтей по ГОСТ Р 51858-2002

|

Показатель |

класс |

тип |

Группа |

вид | ||||

|

Массовая доля серы, %: до 0,6 – малосернистая 0,6-1,80 – сернистая 1,80-3,50 – высокосернистая более 3,50 – особо высокосернистая |

1 2 3 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Плотность при 200С, кг/м3: До 830 – особо легкая 830,1-850,0 – легкая

850,1-870,0 – средняя

870,1-895,0 – тяжелая более 895,0 - битуминозная |

0(0э) 1(1э)

2(2э)

3(3э) 4(4э) |

|

|

|

|

|

| |

|

Массовая доля воды, %, не более концентрация хлористых солей, мг/дм3, не более содержание механических примесей, % масс., не более давление насыщенных паров: кПа мм рт. ст. |

0,5

100

0,05 66,7 500 |

0,5

300

0,05 66,7 500 |

1,0

900

0,05 66,7 500 |

|

|

| ||

|

Массовая доля, %, не более: сероводорода метил- и этилмеркаптанов |

20 40 |

50 60 |

100 100 | |||||

Условное обозначение марки нефти состоит из четырех цифр, соответствующих обозначениям класса, типа, группы и вида нефти. Например, нефть марки 2,2э,1,2 означает, что она сернистая, поставляется на экспорт, средней плотности, по качеству промысловой подготовки соответствует 1-й группе и по содержанию сероводорода и легких меркаптанов – 2-му виду.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

НЕФТЕЙ И ГАЗОКОНДЕНСАТОВ

Нефтеперерабатывающая промышленность – отрасль тяжелой промышленности, охватывающая переработку нефти и газовых конденсатов и производство высококачественных товарных нефтепродуктов: моторных и энергетических топлив, смазочных масел, битумов, нефтяного кокса, парафинов, растворителей, элементной серы, термогазойля, нефтехимического сырья и товаров народного потребления.

Промышленная переработка нефти и газовых конденсатов на современных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) осуществляется путем сложной многоступенчатой физической и химической переработки на отдельных или комбинированных крупнотоннажных технологических процессах (установках, цехах), предназначенных для получения различных компонентов или ассортиментов товарных нефтепродуктов.

Существует три основных направления переработки нефти: 1) топливное; 2) топливно-масляное и 3) нефтехимическое или комплексное (топливно-нефтехимическое или топливно-масляно-нефтехимическое).

При топливном направлении нефть и газовый конденсат в основном перерабатываются на моторные и котельные топлива. Переработка нефти на НПЗ топливного профиля может быть глубокой и неглубокой. Технологическая схема НПЗ с неглубокой переработкой отличается небольшим числом технологических процессов и небольшим ассортиментом нефтепродуктов. Выход моторных топлив по этой схеме не превышает 55 - 60 % масс. и зависит в основном от фракционного состава перерабатываемого нефтяного сырья. Выход котельного топлива составляет до 30 - 35 % масс.

При глубокой переработке стремятся получить максимально высокий выход высококачественных моторных топлив путем вовлечения в их производство остатков атмосферной и вакуумной перегонки, а также нефтезаводских газов. Выход котельного топлива в этом варианте сводится к минимуму. Глубина переработки нефти при этом достигает до 70 - 90 % масс.

По топливно-масляному варианту переработки нефти наряду с моторными топливами получают различные сорта смазочных масел. Для производства последних подбирают обычно нефти с высоким потенциальным содержанием масляных фракций с учетом их качества.

Нефтехимическая и комплексная переработка нефти предусматривает наряду с топливами и маслами производство сырья для нефтехимии (ароматические углеводороды, парафины, сырье для пиролиза и др.), а в ряде случаев - выпуск товарной продукции нефтехимического синтеза.

Выбор конкретного направления, соответственно схем переработки нефтяного сырья и ассортимента выпускаемых нефтепродуктов обусловливается прежде всего качеством нефти, ее отдельных топливных и масляных фракций, требованиями на качество товарных нефтепродуктов, а также потребностями в них данного экономического района.

Предварительную оценку потенциальных возможностей нефтяного сырья можно осуществить по комплексу показателей, входящих в технологическую классификацию нефтей. Однако этих показателей недостаточно для определения набора технологических процессов, ассортимента и качества нефтепродуктов, для составления материального баланса установок, цехов и НПЗ в целом и т. д.

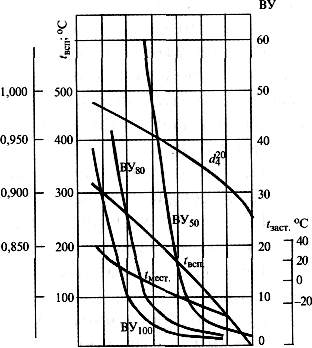

Рис. 2.1. характеристика нефти и ее остатка.

Для этих целей в лабораториях научно-исследовательских институтов проводят тщательные исследования по установлению всех требуемых для проектных разработок показателей качества исходного нефтяного сырья, его узких фракций, топливных и масляных компонентов, промежуточного сырья для технологических процессов и т. д. Результаты этих исследований представляют обычно в виде кривых зависимости НТК, плотности, молекулярной массы, содержания серы, низкотемпературных и вязкостных свойств от фракционного состава нефти (рис. 2.1.), а также в форме таблиц с показателями, характеризующими качество данной нефти, ее фракций и компонентов нефтепродуктов. Справочный материал с подробными данными по физико-химическим свойствам отечественных нефтей, имеющих промышленное значение, приводится в многотомном издании "Нефти СССР" (М.: Химия, 1971-1974).