Методы ТГА и РФА

.pdf

31

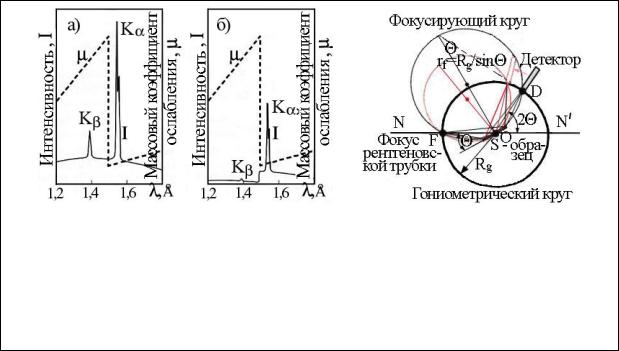

щая вращение образца в собственной плоскости. Фокус рентгеновской трубки F и приемная щель детектора D расположены на окружности гониометра радиуса Rg (192 мм), центр которой O лежит на поверхности плоского образца S.

Рис. 3.7. Подавление CuK - излучения Ni-фольгой: спектр рентгеновского излучения а) без фильтра, б) с фильтром

Рис. 3.8. Схема фокусировки по Брэггу-Брентано: NON - нулевая линия гониометра, О - центр окружности гониометра

Регистрация дифракционной картины осуществляется при синхронном вращении образца и детектора вокруг оси гониометра, перпендикулярной окружности гониометра и проходящей через ее центр О, с угловой скоростью q и 2q град/мин соответственно. Рентгеновская трубка находится при этом в фиксированном положении. Для выполнения условий фокусировки необходимо расположить на нулевой линии гониометра ( =0) проекцию фокуса рентгеновской трубки F, ось гониометра O, исследуемую плоскую поверхность образца и центр приемной щели детектора D. При выполнении этих условий поверхность образца и детектор всегда будут находиться под углами соответственно и 2 к падающему рентгеновскому лучу, плоскость образца будет касаться фокусирующей окружности. Это так называемая - 2 геометрия.

Расходящийся пучок рентгеновских лучей дифрагирует от плоскостей (hkl), параллельных поверхности образца S, и фокусируется на приемной щели детектора D. Фокусировка основана на равенстве вписанных углов, опирающихся на одну дугу. Фокус трубки

32

F, плоскость образца S и приемная щель детектора D находятся на окружности фокусировки переменного радиуса rf = Rg/2sin , и, при пренебрежении отклонения плоской поверхности образца от окружности фокусировки, лучи, отраженные от разных точек образца, попадут в приемную щель детектора. Такое расположение обеспечивает наилучшую комбинацию интенсивности, формы линии и углового разрешения длясамогоширокого круга образцов.

Расходимость первичного пучка и угловой охват детектора в горизонтальной плоскости ограничиваются установкой сменных простых щелей различной ширины S2, S3, S4, S8 (рис. 3.4). Регулируемые в вертикальном направлении щели S5 и S9, а также набор близко расположенных параллельно друг другу и дифрактометрическому кругу пластин (щели Соллера) SS1 и SS6 ограничивают вертикальную расходимость.

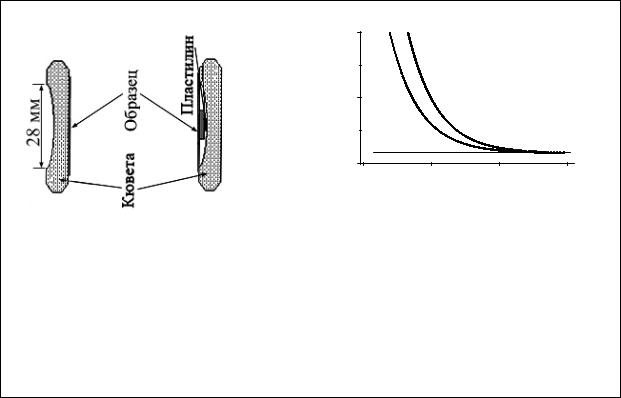

Подготовка образца. РФА проводится с использованием плоского препарата. Это может быть нанесенный каким-либо способом порошок на поверхность специальной рентгеновски аморфной кюветы, или спрессованная из порошка таблетка, или срез (аншлиф) массивного поликристаллического агрегата, например, металла (рис. 3.9). Плоский образец может быть произвольной формы, однако он должен вписываться в окружность диаметром 28 мм, толщина образца не должна превышать 10 мм. Плотный плоский образец прикрепляют минимальным количеством пластилина по центру кюветы. Поверхность образца должна быть строго параллельна каемке кюветы.

Кювета с образцом вставляется в металлический ободок, привинчиваемый к держателю образца ГУР-8, в котором при записи рентгенограммы образец может вращаться относительно нормали к отражающей плоскости. Вращение образца приводит к увеличению эффективного объема, участвующего в формировании дифракционной картины, и уменьшению влияния текстуры. На отъюстированном гониометре плоская поверхность образца касается его центральной частью окружности фокусировки.

Идеальный образец должен содержать большое количество кристаллитов всевозможных ориентаций, при этом все ориентации должны быть равновероятными. Для этого размер частиц в порош-

33

ке не должен превышать (10-20) мкм. При частицах больших 20 мкм не обеспечивается плавное распределение ориентаций кристаллитов и возникают преимущественные ориентации в некоторых направлениях. Это вызывает существенные изменения интенсивностей рефлексов, в результате чего экспериментальная рентгенограмма не будет согласовываться с эталонной рентгенограммой из базы данных PDF, полученной от идеального порошка. Для получения порошка с оптимальными размерами зерен применяют просеивание предварительно измельченного образца через сита с заданным размером ячейки. Эффект крупнозернистости частично устраняется вращением образца в собственной плоскости.

При размерах частиц меньших 1 мкм наблюдается уширение пиков. В случае мелких кристаллитов рассеянные волны усиливают друг друга точно под теми же углами 2 B, под которыми появляются дифракционные линии, при рассеянии крупными кристаллитами. Однако при всех других углах, отличных от угла Брэгга-Вульфа, вследствие малого числа рассеиваемых кристаллитом волн, их гашение становится неполным. Это гашение становится тем менее полным, чем ближе рассматриваемый угол к дифракционному углу 2 B. В результате при дифракции мелкими частицами получаются широкие линии с максимумами, расположенными там, где должны появляться острые пики при рассеянии крупными кристаллами того же вещества. Согласно формуле Шеррера-Селякова ширина дифракционных пиков на половине их максимумов в шкале 2 (в английской транскрипции full width at half maximum – FWHM) (2 B(hkl)) определяется формулой:

(2 B(hkl)) (в радианах) = a /Lhklcos + b,

где Lhkl – средний размер (в Å) дифрагирующего блока или область когерентного рассеяния (ОКР) в направлении, перпендикулярном отражающей плоскости с индексами hkl, a - коэффициент, зависящий от формы кристаллитов и близкий к 1, b – ширина линии для кристаллитов высокого качества и оптимальных размеров (инструментальная ширина пика, определяемая, в основном, дифрактометром) (рис. 3.10). Область когерентного рассеяния – это минимальный размер частицы вещества, имеющей правильное кристаллическое строение, от этой области рентгеновские лучи рассеиваются

34

когерентно, то есть с постоянной разностью фаз.

Для коррекции инструментальной систематической ошибки при определении 2 Bm в исследуемое вещество подмешивают вещество с точно известными межплоскостными расстояниями (внутренний эталон). Из сравнения измеренных 2 Bem и известных 2 Be значений брэгговских углов эталона определяется поправкаB)=2 Bem-2 Be, по которой вычисляются истинные значения 2 BTrue исследуемого вещества: 2 BTrue = 2 Bm- B).

, град

4 |

|

|

|

|

2 |

|

|

120o |

|

|

2 =40o |

|

||

0 |

0,3 |

10-2 |

10-1 |

100 |

10-3 |

||||

L, мкм

Рис. 3.9. Порошко- |

Рис. 3.10. Зависимость уширения рентге- |

||

образный (а) и твер- |

новского рефлекса по шкале 2 от размера |

||

дый плоский (б) об- |

кристаллитов, |

определяемая формулой |

|

разец в кювете. |

Шеррера-Селякова (2 hkl) (град)= |

0,94 · |

|

|

|

o |

o |

|

1 /( Lhklcos ) |

+ b, при 2 =40 и 120 , |

|

|

b=0,3o - инструментальнаяширина линии. |

||

Блок детектирования. Регистрация рентгеновских лучей осуществляется сцинтилляционным счетчиком БДС-6-03, представляющим собой сочетание люминесцентного кристалла NaI(Tl), преобразующего рентгеновские кванты в кванты видимого диапазона, и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), преобразующего кванты света в электрические импульсы. Счетчик является точечным детектором, регистрирующим узкий пучок рентгеновский лучей.

Для увеличения отношения сигнал/шум электрические импульсы с выхода блока детектирования подаются на вход усилителядискриминатора, который усиливает импульсы, амплитуда

35

которых лежит в ограниченном интервале амплитуд – «окне», тем самым пропуская лишь импульсы, соответствующие энергии квантов характеристического излучения. Далее импульсный сигнал поступает через плату согласования на вход персонального компьютера, где происходят преобразование сигнала в цифровую форму, запись его в файл и вывод на монитор в виде графика зависимости интенсивности от 2 - I(2 ). Цифровая форма записи спектров позволяет проводить дальнейшую компьютерную обработку спектров, используя различные программы, такие как

Origin, Sigma Plot, WinScaler и др.

3.3. Цель и задачи работы

Целью лабораторной работы является изучение метода качественного рентгеновского фазового анализа.В задачиработывходит:

-знакомство с устройством автоматизированного рентгеновского дифрактометра на основе ДРОН-З;

-подготовка образца для съемки с него дифрактограммы;

-съемкана дифрактометрерентгенограммы порошка образца;

-анализ полученной дифрактограммы;

-знакомство с базой данных ICDD JCPDS PDF2;

-определение фазового состава смеси по ее дифрактограмме.

3.4.Порядок выполнения работы

1.Включение дифрактометра:

а). Открыть кран системы водяного охлаждения дифракто-

метра.

б). Включить сетевое электропитание на блоках питания рентгеновской трубки (кнопка «Сеть») и аналитической стойки (включатели «Сеть»). Включить высокое напряжение на высоковольтном блокепитания детектора.

в). Установить на панели блока питания трубки переключатели грубой регулировки высокого напряжения и тока трубки в положения «1». После загорания лампочки «Пуск», свидетельствующей о готовности к включению высокого напряжения, кнопкой «Анодное U» включить высокое напряжение. Постепенно повысить рабочее напряжение на рентгеновской трубке до 30 кВ, а рабочий ток трубки - до 20 мА.

36

2. Подготовка образца к съемке с него дифрактограммы: а). Хрупкие неплоские образцы сначала измельчить на мелкие

кусочки, затем растереть в ступке до порошкообразного состояния, в который добавить порошок эталонного вещества в количестве примерно1/5 от общей массы.

б). Порошок нанести тонким слоем на поверхность специальной кварцевой кюветы, входящей в комплект гониометрической приставки, выровнять порошок по верхнему уровню кюветы. Для закрепления порошка на поверхности кюветы смочить его каплей этилового спирта.

Плотные плоские образцы (спеченные керамические таблетки, металлические шлифы и т.п.) укрепить пластилином в кювете или в кольце для образцов гониометрической приставки так, чтобы плоская поверхность образца совпала с верхним уровнем ободка кюветы (кольца) (рис. 3.9).

в). Закрепить кювету (кольцо) с образцом в металлическом ободке, привинтить ободок к гониометрической приставке.

3. Запуск программы управления работой дифрактометра и сбора данных, задание параметров съемки дифрактограммы:

а). Включить управляющий компьютер.

б). На рабочем столе монитора компьютера найти ярлык программы управления и сбора данных dron_a.exe, запустить эту программу.

в). Открыть рабочую панель «Интервалы» программы, в ней установить начальное и конечное значения углов 2 снятия дифрактограммы (например, 7 и 80 град), шаг сканирования (например, 0,02о), время экспозиции в точке (например, 1 с), скорость вращения детектора (например, 4 град/мин), количество повторов (например, 1). Интервал значений 2 должен быть достаточным для обнаружения всех значимых для исследования рефлексов.

4. Запись дифрактограммы в файл, его сохранение:

а). Перейти в закладку программы «Съемка скана». В этой закладке выбрать метод съемки - « – порошок», режим съемки – «комбинированный», затем нажать мышью на виртуальную кнопку закладки «Пуск».

б). Включателем «Вкл.» на панели блока ручного управле-

37

ния открыть заслонку окна рентгеновской трубки.

в). После того как образец и детектор придут в заданные начальные угловые позиции во всплывшем окне файлового диалога «Сохранить дифрактограммы в файле …» дать имя файлу, в который будет записываться спектр, указать для него директорию, нажать мышью на виртуальную кнопку закладки «Сохранить». Исследуемый спектр появится на экране монитора, он будет затем сохраняться в файл и отображаться в реальном масштабе времени.

г). При целесообразности включателем на панели блока ручного управления включить при съемке вращение образца в собственной плоскости.

д). Дождаться окончания съемки (достижения детектором заданного верхнего значения 2 ). Выключить дифрактометр в следующей последовательности: а) остановить вращение образца; б) понизить высокое напряжение и ток рентгеновской трубки и затем выключить высокое напряжение; выключить высокое напряжение высоковольтного блока питания детектора; в) выключить сетевое напряжение на блоках питания рентгеновской трубки и аналитической стойки; г) перекрыть краном охлаждающую воду.

5. Первичная обработка снятой дифрактограммы:

а). Используя созданный компьютером при съемке файл в формате ASCII, содержащий значения углов и интенсивностей, построить с использованием программы первичной обработки WinScaler.exe график дифрактограммы в виде зависимости I(2 ), просмотреть снятую дифрактограмму.

б). С помощью программы WinScaler.exe определить углы 2 Bi и интенсивности Ii всех пиков, производя при необходимости их сглаживание, отделение фона и другие преобразования спектра. Результаты такой обработки представить в виде совокупности пар значений 2 Bi, Ii или di, Ii.

6. Провести идентификацию рефлексов от содержащихся в образцефаз:

а). Найти и отметить все рефлексы от эталонного вещества. Например, для порошка Ge рефлексы должны быть при 2 B = 27,30о, 45,32о, 53,70о, 72,82о. Определить поправку B)=2 Bem-

2 Be к 2 Bm (2 BTrue = 2 Bm- ).

38

б). На экспериментальной дифрактограмме исследуемой смеси, путем сопоставления данных эксперимента 2 Bi, Ii (или di, Ii) с соответствующими литературными данными, проверить наличие основных рефлексов каждой из возможных фаз. На основании полученных результатов сделать вывод о фазовом составе исследуемой смеси.

3.5.Контрольные вопросы по работе 2

1.Объяснить механизм возникновения рентгеновских реф-

лексов.

2.Формула Брэгга-Вульфа. Смысл входящих в нее понятий.

3.Основные принципы и цели качественного РФА.

4.Основные принципы и цели количественного РФА.

5.Что такое корундовое число и для чего оно используется?

6.Какую информацию получают из дифрактограммы для

РФА?

7.В чем суть операции индицирования рентгенограммы?

8.Какая информация содержится в банке порошковых дан-

ных ICDD?

9.Блок-схема автоматизированного рентгеновского дифрактометра.

10.Устройство рентгеновской трубки.

11.Почему необходимо водяное охлаждение рентгеновской трубки?

12.Каков порядок величины напряжения, прикладываемого к трубке?

13.Тормозное и характеристическое излучение рентгеновской трубки? Нарисовать спектр рентгеновской трубки в виде за-

висимости I( ).

14.Условие возникновения К - и K - излучения?

15.От каких составляющих рентгеновского спектра следует избавиться при РФА? Фильтры рентгеновского излучения.

16.Почему при больших 2 рентгеновские рефлексы раздваиваются?

17.Что такое рентгеновский гониометр, зачем он на дифрактометре?

39

18.Основные особенности фокусировки по Брэггу-

Брентано.

19.Какие требования предъявляются к образцам для РФА?

20.Что такое текстура? Как она проявляется на рентгено-

граммах?

21.Зачем при съемке дифрактограммы производят вращение образца?

22.Зачем при РФА используется внутренний эталон?

23.Какие методы используются для регистрации рентгеновских лучей?

Библиографический список

1.Киреев В.А. Курс физической химии. М.: Химия. 1975 г.

Гл. 10. С.396-426. 776 с.

2.Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. - М.: Высшая школа. 1973. 655 с.

3.Вест А. Введение в химию твердого тела. М.: Мир. 1987. C.132-147.

4.Уэндландт У. Термические методы анализа. М.: Мир. 1978.

С. 145 - 212.

5.Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. М.:

Изд.-во МГУ. 1976. 232 с.

6.Русаков А.А. Рентгенография металлов: Учебник для вузов. М.: Атомиздат. 1977. 480 с.

7.Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и электронно-оптический анализ. М.: МИСиС. 1994. 328 с.

8.Hull A.W. A New Method of Chemical Analysis. J. Am. Chem. Soc. 1919. V.41. P.1168-1175.

9.http://www.icdd.com.

10.Smith D.K., Jenkins R. The Power Diffraction File: Past, Present, and Future. J. Research of the NIST. 1996. V.101. No3. P.259271.

11.Wong-Ng, W. McMurdie H.F., Hubbard C.R., Mighell A.D. JCPDS-ICDD Research Associateship (Cooperative Program with NBS/NIST). J. Research of the NIST. 2001. V.106. No6. P.1013-1028.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1.Общие рекомендации по подготовке к выполнению лабо-

раторных работ и оформлению отчета …………………..… |

3 |

1.1. Указания по подготовке к выполнению лабораторных ра- |

3 |

бот ………………………………………………………………. |

|

1.2. Форма и содержание отчета ……………………………. |

3 |

2. Работа 1. Дериватографичекий анализ процесса образова- |

|

ния фазы BaTiO3 из смеси BaCO3·TiO2 …………………….. |

4 |

2.1. Суть дериватографического анализа …………………… |

4 |

2.2. Устройство дераватографа Q-1500 …………………….. |

8 |

2.3. Экспериментальная часть ………………………………. |

10 |

2.3.1.Цели и задачи работы …………………………………. 10

2.3.2.Порядок выполнения работы …………………………. 11

2.4. Контрольные вопросы по работе 1 …..………………… |

16 |

3. Лабораторная работа №2. Рентгеновский фазовый анализ. |

16 |

3.1. Сущность метода рентгеновского фазового анализа….. |

16 |

3.1.1. Дифракция рентгеновского излучения, порошковый 16

метод …………………………………………………………. |

|

3.1.2. Суть рентгеновского фазового анализа……………… |

19 |

3.1.3. База данных JCPDS ICDD PDF-2…………………….. |

23 |

3.2.Дифрактометр рентгеновский общего назначения 26 (ДРОН) …………………………………………………………

3.3.Цель и задачи работы…………………………………….. 35

3.4.Порядок выполнения работы……………………………. 35

3.5. Контрольные вопросы по работе 2……………………… |

38 |

Библиографический список……………………………… |

39 |