Краткий курс математического анализа. Том 1

.pdf§ 5. Предел числовой последовательности |

97 |

Получающиеся в результате описанной конструкции бесконечные десятичные дроби (5.82) не могут иметь периода, состоящего только из цифры 9. В самом деле, пусть некоторому действительному числу соответствует дробь

α0, α1α2...αn0 99... 9..., n0 0, |

(5.83) |

имеющая период, состоящий из цифры 9 и начинающийся с (n0 + 1)-го места после запятой. Обозначим через {In} последовательность отрезков, соответствующих дроби (5.83) в том смысле, что левым концом отрезка In, n = 1, 2, ..., этой последовательности является число α0, α1α2...αn, получающееся из дроби (5.83) отбрасыванием всех десятичных знаков после запятой, начиная с (n + 1)-го, а правым — число α0, α1α2...αn + 10−n. Такая последовательность отрезков является вложенной системой отрезков, длины которых стремятся к нулю, и, следовательно, существует единственное число a, принадлежащее всем отрезкам In этой системы. Поскольку в дроби (5.83), начиная

с(n0 + 1)-го места после запятой, стоит цифра 9, то точка a, начиная

сотрезков ранга n0 + 1, будет находиться на отрезке с индексом 9, т. е. на самом правом отрезке. Этим свойством обладает только правый конец отрезка In0 , таким образом, число a совпадает с правым концом

отрезка In0 .

При описанной же конструкции соответствия чисел a 0 и бесконечных десятичных дробей (см. (5.72)–(5.82)) всегда предполагалось, что число a не является правым концом ни одного из отрезков соответствующей ему системы вложенных отрезков {In} (см. (5.79)) — в этом состояло одно из условий (5.80). Полученное противоречие показывает, что при указанной конструкции соответствия чисел a 0 и бесконечных десятичных дробей не участвуют дроби вида (5.83), т. е. с периодом, состоящим из одной лишь цифры 9.

Вместе с тем каждая бесконечная десятичная дробь

α0, α1α2...αn..., |

(5.84) |

не имеющая периода, состоящего только из одной цифры 9, оказывается поставленной в соответствие единственному числу a 0, являющемуся точкой пересечения отрезков

In = [α0, α1...αn; α0, α1...αn + 10−n], n = 1, 2, ... |

(5.85) |

В самом деле, последовательность отрезков (5.85) является вложенной системой отрезков, длины которых 10−n стремятся к нулю,

а потому существует единственное число a, принадлежащее всем отрезкам a In, n = 1, 2, ...

Покажем, что дробь (5.84) поставлена в соответствие этому числу a, т. е. что выполнены условия (5.79)–(5.81). Очевидно, следует лишь показать, что число a не является правым концом ни одного из отрезков In. Если бы оказалось, что число a является правым концом

4 Л. Д. Кудрявцев

98 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

некоторого отрезка In0 ранга n0 системы {In}, то число a было бы и правым концом всех отрезков In ранга n > n0, т. е. принадлежало бы отрезкам ранга n > n0 с индексом 9. Это означает, что в дроби (5.84), начиная с (n0 + 1)-го места после запятой, все время стоит цифра 9 — противоречие. Итак, действительно, каждая бесконечная десятичная дробь, не имеющая периода, состоящего из одной цифры 9, поставлена

всоответствие некоторому числу a 0.

Врезультате установлено взаимно однозначное соответствие между всеми неотрицательными действительными числами и всеми бесконечными десятичными дробями, не имеющими периода, состоящего только из цифры 9.

Бесконечные десятичные дроби с периодом, состоящим только из

нуля, обычно записываются в виде конечной десятичной дроби, т. е. вместо α0, α1α2...αn00...0... пишут α0, α1α2...αn.

Подчеркнем, что при конструкции соответствия (5.79)–(5.82) между неотрицательными действительными числами и десятичными дробями это соответствие оказалось взаимно однозначным в силу того, что рассматривались лишь десятичные дроби, не имеющие периода, состоящего только из цифры 9, и требовалось, чтобы никакое a не являлось правым концом ни одного отрезка In соответствующей этому числу a системы {In}. При отказе от выполнения этих условий для каждого числа, являющегося концом некоторого отрезка ранга n, существовали бы две его записи в виде бесконечной десятичной дроби:

α0, α1...αn99...9... = α0, α1...(αn + 1)00...0..., αn = 9,

например,

1 = 1, 00...0 = 0, 99...9...

Ясно, что каждой недопустимой десятичной дроби (т. е. имеющей период из одних девяток) соответствует единственная допустимая десятичная дробь, у которой последняя цифра перед началом периода из девяток увеличена на единицу, а после нее начинается период из одних нулей. Эти две дроби по определению считаются равными.

Если a > 0 и a соответствует дробь α0, α1α2...αn..., то отрицательному числу −a поставим в соответствие ту же дробь, только со знаком минус, и будем писать

−a = −α0, α1α2...αn... |

(5.86) |

Запись действительных чисел в виде (5.82) и (5.86) называется их

десятичной записью.

Бесконечные десятичные дроби ±α0, α1α2...αn..., не имеющие периода, состоящего только из одних девяток, называются допустимыми.

Из всего сказанного видно, что десятичная запись действительных чисел устанавливает между всеми действительными числами и всеми

§ 5. Предел числовой последовательности |

99 |

допустимыми десятичными дробями взаимно однозначное соответствие.

Конечно, нужно не только уметь записывать каждое действительное число в виде десятичной дроби, но и уметь производить с помощью этой записи различные операции над числами: сравнивать их по величине, складывать, вычитать, умножать, делить и т.д. Перейдем к рассмотрению этих вопросов.

Пусть снова a 0 и a = α0, α1α2...αn... Введем обозначения

an = α0, α1...αn, |

|

n = an + 10−n, n = 0, 1, 2, ... |

(5.87) |

||

a |

|||||

Если же a < 0 и a = −α0, α1α2...αn..., то положим |

|

||||

an = −α0, α1α2...αn − 10−n, |

|

n = an + 10−n, n = 0, 1, 2, ... |

(5.88) |

||

a |

|||||

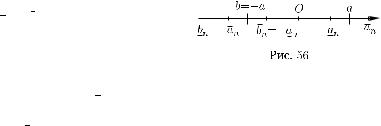

Из этих формул сразу следует, что если b < 0 и b = −a, a > 0, то (рис. 56)

bn = −an, bn = −an, n = 0, 1, 2, ...

(5.89)

Конечная десятичная дробь an (как в случае (5.87), так и в слу-

чае (5.88)) называется нижним десятичным приближением порядка n числа a, а дробь an — его верхним десятичным приближением

того же порядка. Очевидно, что в случае a 0 конечные десятичные дроби an и an являются концами отрезка In (см. (5.80)) последовательности вложенных отрезков {In}, поставленной в соответствие числу a = α0, α1α2...αn..., т. е.

In = [an, |

|

|

n], |

n = 1, 2, ..., |

(5.90) |

|

a |

||||||

и, таким образом, |

|

|

||||

an a |

|

n, |

n = 1, 2, ... |

(5.91) |

||

a |

||||||

В силу соотношений (5.89) система отрезков (5.90) является системой вложенных отрезков и при a < 0; выполняется в этом случае и неравенство (5.91). Из того, что система отрезков (5.90) является системой вложенных отрезков, следует, что

an an+1, |

|

n+1 |

|

n, n = 1, 2, ..., |

(5.92) |

a |

a |

т. е. что последовательность нижних десятичных приближений представляет собой возрастающую последовательность, а верхних — убывающую.

Наконец, из (5.87) и (5.88) непосредственно следует, что

|

|

n − an = 10−n, |

(5.93) |

a |

4*

100 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

а так как lim 10−n = 0, то для любого действительного числа a после-

n→∞

довательность отрезков (5.90) образует систему вложенных отрезков, длины которых стремятся к нулю и единственной точкой пересечения которых является точка a. Отсюда имеем (см. замечание в п. 1.5.7)

lim an = |

lim |

|

n = a. |

(5.94) |

a |

||||

n→∞ |

n→∞ |

|

||

Таким образом, доказано следующее свойство десятичных прибли-

жений.

1◦. Каково бы ни было действительное число a, последовательность его нижних десятичных приближений {an} возрастает, верхних {an} убывает, и имеет место равенство (5.94).

С л е д с т в и е. Всякое действительное число является пределом последовательности рациональных чисел.

В самом деле, нижние и верхние десятичные приближения любого числа, представляя собой конечные десятичные дроби, являются рациональными числами, поэтому утверждение следствия непосредственно вытекает из равенства (5.94).

Перейдем теперь к сравнению по величине действительных чисел

посредством их десятичной записи.

2◦. Если a R, b R, то a < b в том и только том случае, когда существует такое неотрицательное целое число n0, что для всех n > n0 выполняется неравенство

an < bn. |

(5.95) |

Если a < b, то из условия (5.94) согласно свойству 3◦ пределов (п. 1.5.3) сразу следует существование такого n0, что для n > n0 выполняется условие (5.95). Обратно, если существует такое n0, что для всех n > n0 выполняется неравенство (5.95), то, перейдя в нем к пределу при n → ∞, получим a b, но случай a = b невозможен, так как тогда в силу однозначности десятичной записи чисел для всех n = 0, 1, 2, ... имело бы место равенство an = bn, что противоречило бы условию (5.95).

Следовательно, a < b.

С помощью арифметических операций над нижними и верхними десятичными приближениями чисел можно получить нужный результат соответствующих операций над самими числами с любой наперед

заданной точностью. Это видно из следующего утверждения.

3◦. Если a R, b R, то

nlim (an + bn) = a + b, |

nlim (an − bn) = a − b, |

nlim anbn = ab, |

||||

→∞ |

→∞ |

→∞ |

||||

а при b = 0 |

lim |

an |

= |

a |

. |

|

|

|

|

||||

|

n→∞ bn b |

|

||||

§ 5. Предел числовой последовательности |

101 |

Эти формулы сразу следуют из равенств (5.94) и свойств пределов числовых последовательностей (п. 1.5.6). Отметим лишь, что из

условия nlim bn = b = 0 следует существование такого номера n0, что |

|||||

→∞ |

|

|

|||

для всех n > n0 выполняется неравенство bn = 0 (см. следствиеa |

1 |

||||

свойства 3◦ пределов, п. 1.5.3) и при рассмотрении предела lim |

|

n |

|

||

|

|

|

|||

|

|

n→∞ bn |

|||

|

an |

|

|

||

берутся только дроби |

|

, для которых bn = 0, что заведомо имеет |

|||

bn |

|||||

место при n > n0. |

|

|

|||

5.11. Предел последовательности комплексных чисел.

Многие из понятий, введенных для последовательностей действительных чисел, обобщаются на последовательности комплексных

чисел, причем с сохранением ряда свойств.

Комплексное число z0 называется пределом последовательности комплексных чисел {zn}, если для любого ε > 0 существует такой

номер nε, что для всех n > nε выполняется неравенство

|zn − z0| < ε.

В этом случае пишут lim zn = z0 и говорят,

n→∞

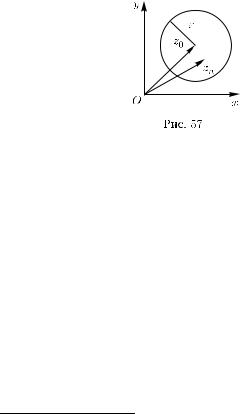

что последовательность {zn} сходится к числу z0. Таким образом, по форме это определение

совершенно такое же, как для предела последовательности действительных чисел, однако геометрический смысл его иной: на комплексной плоскости неравенство |z − z0| < ε задает откры-

тый круг (т. е. круг без ограничивающей его окружности) радиуса ε

с центром в точке z0. Этот круг называется ε-окрестностью (или, короче, окрестностью) точки z0; будем его обозначать U = U (z0, ε).

Условие lim zn = z0 означает, что, какова бы ни была окрест-

n→∞

ность U точки z0, найдется такой номер n0, что все члены последовательности {zn} с номерами, большими n0, будут содержаться в этой окрестности (рис. 57). Тем самым вне этой окрестности будет находиться только конечное множество членов рассматриваемой последовательности.

Существование предела lim zn = z0 в силу самого определения |

|

n→∞ |

|

предела равносильно существованию предела |

|

nlim |zn − z0| = 0, |

(5.96) |

→∞ |

|

т. е. сходимости к нулю последовательности действительных чисел

|zn − z0|, n = 1, 2, ... |

|

Если zn = xn + yni, z0 = x0 + y0i, xn, yn, x0, y0 R, то |

|

|zn − z0| = (xn − x0)2 + (yn − y0)2 |

(5.97) |

102 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

и, следовательно, |

|

|xn − x0| |z − z0|, |yn − y0| |z − z0|. |

(5.98) |

Из соотношений (5.97), (5.98) следует, что условие nlim |zn − z0| = |

||

= 0 равносильно условиям lim xn = x0, |

lim |

→∞ |

yn = y0. Это означает, |

||

n→∞ |

n→∞ |

= xn + yni, n = 1, 2, ..., |

что последовательность комплексных чисел zn |

||

имеет своим пределом число z0 = x0 + y0i в том и только том случае, когда последовательности действительных {xn} и мнимых {yn} частей членов последовательности {zn} имеют своими пределами со-

ответственно x0 и y0.

Последовательность {zn} комплексных чисел называется ограниченной, если ограничена последовательность действительных чисел {|zn|} (т. е. если ограничена последовательность абсолютных величин членов данной последовательности).

На последовательности комплексных чисел обобщаются многие предложения, доказанные для последовательностей действительных чисел. Так, если последовательность комплексных чисел имеет предел, то он единствен; всякая последовательность комплексных чисел, имеющая предел, ограничена; из всякой ограниченной последовательности комплексных чисел можно выделить сходящуюся; для последовательностей комплексных чисел имеет место аналог критерия Коши сходимости последовательностей действительных чисел; переносятся на последовательности комплексных чисел и свойства пределов, связанные с арифметическими операциями над последовательностями. Все это следует, например, из того, что сходимость последовательности комплексных чисел равносильна сходимости последовательностей их действительных и мнимых частей.

Аналогично случаю последовательностей действительных чисел для последовательностей комплексных чисел определяется и бесконечный предел (без знака, так как комплексные числа не имеют зна-

ка): nlim zn = ∞ означает по определению, что nlim |zn| = +∞. |

|

→∞ |

→∞ |

З а м е ч а н и е. Обычно, когда говорят, что некоторая последовательность комплексных (в частности, действительных) чисел имеет предел, то под этим подразумевают, что этот предел конечный, а случай бесконечного предела оговаривается особо.

§6. Предел и непрерывность функций

6.1.Первое определение предела функции. В дальнейшем

под термином «элемент», «точка» будет пониматься либо действительное число, либо одна из бесконечностей ∞, +∞ и −∞ (бесконечно удаленные точки).

§ 6. Предел и непрерывность функций |

103 |

Сформулируем сначала определение предела функции f : X → R, X R, в терминах пределов последовательностей. Это определение часто называют определением предела функции по Гейне 1).

О п р е д е л е н и е 1. Точка a называется пределом значений функции f (x), x X (или, короче, пределом функции f ), в точке x0 (или,

что то же самое, при x → x0 2), если для любой последовательности точек xn X, n = 1, 2, ..., имеющей своим пределом точку x0, т. е. такой, что

lim xn = x0, |

(6.1) |

n→∞ |

|

последовательность {f (xn)} значений функции f в точках xn, n = = 1, 2, ..., имеет своим пределом точку a, т. е.

|

|

lim |

f (xn) = a. |

|

|

|

|

|

(6.2) |

||

|

|

n→∞ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В этом случае пишут |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

lim |

f (x) = a |

или |

f (x) |

→ |

a |

при |

x |

→ |

x |

, |

(6.3) |

x x0 |

|

|

|

|

0 |

|

|

||||

→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а если x0 — конечная точка: x0 R, то также

lim f (x) = a.

x−x0→0

В символической записи с помощью логических символов это определение выглядит следующим образом:

lim |

(x) = a |

def |

|

|

|

|

|

||

x x0 f |

|

|

||

→ |

|

|

|

|

def |

|

|

|

nlim f (xn) = a}. (6.4) |

{xn X, n = 1, 2, ...: nlim xn = x0 |

||||

|

|

|

→∞ |

→∞ |

Двоеточием |

здесь, как и раньше в символических формулах |

|||

(см. |

п. 1.1), |

отделяются описания рассматриваемых в условии |

||

элементов. В |

данном |

случае рассматриваются элементы xn X, |

||

n = 1, 2, ..., такие, что |

lim xn = x0. |

|

||

|

|

|

n→∞ |

|

Если в формуле (6.4) a является числом, то говорят, что функция f |

||||

имеет в точке x0 конечный предел (равный a).

Сформулированное определение предела при заданной функции f (x), x X, содержательно только тогда, когда для точки x0 существуют последовательности точек xn X, n = 1, 2, ..., имеющие своим

пределом (конечным или бесконечным) точку x0 : lim xn = x0.

n→∞

1) Г. Гейне (1821–1881) — немецкий математик. 2) Читается «при x, стремящемся к x0».

104Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Оп р е д е л е н и е 2. Пусть X R. Точка x0, для которой существует последовательность xn X, n = 1, 2, ..., имеющая своим пределом

точку x0 |

, |

lim xn = x0 |

, |

(6.5) |

|

|

n→∞ |

|

|

называется точкой прикосновения множества X.

Если точка прикосновения x0 является одной из бесконечностей ∞, +∞ или −∞, то она называется также бесконечно удаленной точкой прикосновения (множества X). Очевидно, что точка

x0 = ∞ является бесконечно удаленной точкой прикосновения множества X тогда и только тогда, когда множество X неограниченно, точка x0 = +∞ — тогда и только тогда, когда множество X неограниченно сверху, а x0 = −∞ — тогда и только тогда, когда X неограниченно снизу.

Очевидно, что любая точка x0, принадлежащая самому множеству X, является его точкой прикосновения, так как стационарная последовательность xn = x0 X, n = 1, 2, ..., удовлетворяет условию (6.5). Точками самого множества не исчерпываются, вообще говоря, все его точки прикосновения: могут существовать точки прикосновения, и не принадлежащие ему. Например, точки x = a и x = b являются точками прикосновения интервала (a, b) и не содержатся в нем.

З а м е ч а н и е 1. Точка является точкой прикосновения данного множества тогда и только тогда, когда любая ее окрестность пересекается с этим множеством.

В самом деле, если x0 — точка прикосновения множества X, то существует последовательность xn → x0, xn X, n = 1, 2, ..., и, следовательно, в любой окрестности точки x0 будут содержаться все члены этой последовательности, начиная с некоторого, и они являются точками множества X.

Наоборот, если в любой окрестности точки x0 имеются точки множества X, то выберем по точке множества X в каждой окрестности U (x0, 1/n) и обозначим эти точки через xn, т. е.

xn X ∩ U (x0, 1/n), n = 1, 2, ...

Если x0 R, т. е. x0 является числом, то xn U (x0, 1/n) означает,

что |xn − x0| < 1/n. Отсюда при n → ∞ следует, что lim |xn − x0| = 0,

n→∞

т. е. lim xn = x0. Если же x0 — бесконечно удаленная точка, напри-

n→∞ 1

мер, x0 = ∞, то xn U (∞, 1/n) означает, что (см. п. 2.2) |xn| > 1/n =

= n. Отсюда при n → ∞ вытекает, что lim xn = ∞. Аналогично

n→∞

рассматриваются случаи x0 = +∞ и x0 = −∞. Таким образом, всегда

из условия xn U (x0, 1/n) следует, что lim xn = x0.

n→∞

Отметим, что нижняя и верхняя грани множества (конечные или бесконечные) являются его точками прикосновения.

§ 6. Предел и непрерывность функций |

105 |

Действительно, если β = sup X, −∞ < β +∞, |

U (β) — какая- |

либо окрестность точки β, и β — левый конец этой окрестности, следовательно, β < β, то согласно определению верхней грани множества существует такая точка x X, что β < x β. Ясно, что x U (β). Это и означает, что верхняя грань β множества X является его точкой прикосновения. Аналогично доказывается, что и нижняя грань множества является его точкой прикосновения.

Поскольку понятие предела функции f : X → R в точке x0 содержательно только тогда, когда эта точка является точкой прикосновения множества X, то в дальнейшем при рассмотрении предела функции f в точке x0 будем всегда предполагать (как правило, специально это не оговаривая), что точка x0 является точкой прикосновения множества X.

П р и м е р ы. 1. Рассмотрим функцию |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

f (x) = |

2x2 + x − 1 |

, |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x − 1 |

|

|

|

|

|

|||

определенную на множестве X = R \ {1}. Выясним, существует ли |

|||||||||||||||||||||||

lim |

|

|

|

|

, |

n = |

1, 2, |

... |

, |

и nlim xn = |

0 |

|

|

|

|||||||||

x 0 f (x). Пусть xn X |

|

|

|

|

|

; тогда (п. 5.6) |

|||||||||||||||||

→ |

|

|

|

|

|

xn |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→∞ |

|

xn |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

2xn2 |

+ xn |

− |

1 |

|

|

2 |

|

nlim xn |

+ nlim xn − 1 |

|

|||||||||

lim |

f (xn) = lim |

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

→∞ |

|

|

→∞ |

= 1. |

|||||||

n |

→∞ |

n |

→∞ |

|

|

|

|

− |

1 |

|

|

|

|

|

|

lim |

|

− |

1 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n→∞ |

|

|

|

||||||

Таким образом, существует предел lim f (xn) = 1, а так как он не

n→∞

зависит от выбора последовательности xn → 0, xn X, n = 1, 2, ..., то существует и

lim f (x) = 1.

x→0

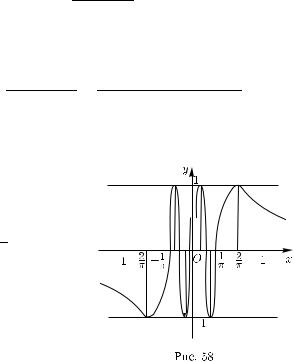

2. Рассмотрим функцию

f (x) = sin x1 .

Она определена на множестве X = R \ {0} (рис. 58). Выясним, существует ли предел lim f (x).

|

|

|

|

|

|

x→0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Возьмем две последовательности: |

|

|

|

|

|

|

||||||||

xn = |

1 |

и xn = |

|

|

1 |

|

, n = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

πn |

π/2 + 2πn |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

= 1, 2, ... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Очевидно, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

lim x |

|

= |

lim x = 0, |

x |

n |

X, |

x |

X, |

||||

|

|

n→∞ |

|

n |

|

n→∞ |

n |

|

|

|

n |

|

||

f (xn) = sin πn = 0, |

f (xn |

) = sin |

π |

+ 2πn |

= 1, |

n = 1, 2, ... |

||||||||

2 |

||||||||||||||

106 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Поэтому |

|

lim f (xn) = 0, |

lim f (xn) = 1, |

n→∞ |

n→∞ |

а это означает, что у рассматриваемой функции не существует предела в точке x0 = 0.

О п р е д е л е н и е 3. Если задана функция f (x), x X, E X и x0 — точка прикосновения множества E, то пределом функции f (x) по множеству E в точке x0 называется предел ее сужения fE

(см. п. 1.2) в этой точке:

lim |

def |

lim fE (x). |

(6.6) |

f (x) = |

|||

x→x0 |

|

x→x0 |

|

x E |

|

|

|

Очевидно, что если существует |

lim f (x), то для любого множест- |

||

x→x0

ва E X, для которого точка x0 является точкой прикосновения,

существует lim f (x), причем эти пределы равны.

x→x0 x E

Иногда при обозначении предела по множеству E вместо x E будут употребляться для краткости другие обозначения, смысл которых

будет ясен из контекста. Например, при E = X \ {x0} будем писать |

|||||||||

x |

lim f (x), |

а при |

E = |

{ |

x |

0 |

|

|

lim f (x). |

x0, x=x0 |

|

|

} будем писать x x0 , x=x0 |

||||||

→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

→ |

|

3. Пусть |

|

|

|

|

|

1, |

если |

x Q, |

|

|

|

f (x) = |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

0, |

если |

x I. |

|

Эта функция называется функцией Дирихле 1). Имеем |

||||||||

|

|

lim f (x) = 1, |

lim f (x) = 0, |

||||||

|

|

x→0 |

|

|

|

|

x→0 |

|

|

|

|

x Q |

|

|

|

|

x I |

|

|

а предел lim f (x) по всему множеству определения функции f , т. е.

x→0

по всему множеству действительных чисел, не существует.

Часто пределы функций рассматриваются по пересечениям областей определения этих функций с так называемыми проколотыми окрестностями.

О п р е д е л е н и е 4. Проколотой ε-окрестностью |

◦ |

, ε) точ- |

U (x0 |

ки x0 называется множество, получающееся удалением точки x0 из ее

ε-окрестности: |

◦ |

def |

, ε) \ {x0}. |

(6.7) |

|

||||

|

U (x0 |

, ε) = U (x0 |

◦

Проколотую окрестность будем также обозначать и через U (x0).

1) Л. Дирихле (1805–1859) — немецкий математик.