Краткий курс математического анализа. Том 2

.pdf

290 Гл. 6. Гармонический анализ

где δ, 0 < δ π, произвольно фиксировано. При этом если указанные пределы существуют, то они равны.

Таким образом, несмотря на то, что коэффициенты ряда Фурье функции определяются с помощью ее значений на всем отрезке [−π, π] (как говорят, на всем периоде), сходимость ее ряда Фурье в любой точке x [−π, π], а в случае сходимости этого ряда его — сумма, зависят только от поведения функции в сколь угодно малой окрестности рассматриваемой точки x.

Действительно, из |

формулы (51.41) следует, |

что пределы |

|

|

δ |

|

|

nlim Sn(x; f ) и |

nlim |

Dn(t)[f (x + t) + f (x − t)] dt |

одновременно |

→∞ |

→∞ |

|

|

0

существуют или нет, а если существуют, то они равны. Предел же указанного интеграла зависит лишь от значений функции на интервале (x − δ, x + δ).

51.5. Сходимость ряда Фурье в точке. Займемся теперь более детальным изучением поведения сумм Фурье Sn(x; f ) в зависимости от поведения функции в окрестности точки x. Предварительно докажем одну лемму.

Л е м м а 4. Если функция f абсолютно интегрируема на отрезке [0, π], то интегралы

ππ

|

|f (t)| |

dt, |

|f (t)| |

dt |

(51.45) |

|

|

t |

|

0 2 sin |

t |

|

|

0 |

|

|

2 |

|

|

|

одновременно сходятся или расходятся.

Поскольку функция f абсолютно интегрируема на отрезке [0, π], то существует такое η, 0 < η π, что, каково бы ни было ξ, функция f интегрируема по Риману на отрезке [ξ, η] (см. замечание 1 в п. 51.1). Для исследования сходимости интегралов

η |

|

|

|

|

η |

|

|

|

|

|

|f (t)| |

dt, |

|

|

|f (t)| |

dt |

(51.46) |

||

|

t |

|

|

|

|

0 2 sin |

t |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

можно применить признак сравнения (см. п. 29.3). |

|

||||||||

Поскольку |

|

2 sin |

t |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

lim |

2 |

= 1, |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||||

|

t |

|

|

|

|

||||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

t→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

то подынтегральные функции в интегралах (51.46) эквивалентны при

t → 0: |

|f (t)| |

|

|f (t)| |

, t |

→ |

0. |

||

|

t |

2 sin |

t |

|

|

|||

|

2 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

296 Гл. 6. Гармонический анализ

Так как |

π |

|

Sn(x) = |

Dn(t)f (x + t) dt |

(51.54) |

−π

(см. лемму 3 в п. 51.4), то из формул (51.52) и (51.53) следует, что

π |

|

σn(x) = Φn(t)f (x + t) dt. |

(51.55) |

−π

Л е м м а 5. Ядра Фейера имеют следующие свойства:

1) они являются непрерывными, четными, 2π-периодическими функциями;

ππ

2) |

Φn(t) dt = 2 Φn(t) dt = 1; |

|

(51.56) |

|||||||||

|

−π |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ 1 |

t2 |

t , если |

t = 2πm, |

|

||||

|

sin2 n 2 |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n + 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3) |

Φn(t) = |

2π(n + 1) sin |

|

2 |

|

|

|

(51.57) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2π |

|

, |

|

|

|

|

если |

t = 2πm, |

|

|

|

= 0, |

1, 2, |

|

, |

|

n = 0, 1, 2, |

... |

|

||||

|

m |

± |

|

± ... |

|

|

|

|

|

|||

С л е д с т в и е 1. Ядра Фейера неотрицательны: |

|

|||||||||||

|

|

Φn(t) 0, t R. |

|

|

(51.58) |

|||||||

С л е д с т в и е 2. При любом δ, 0 < δ π, выполняется условие

lim max Φn(t) = 0. |

(51.59) |

n→∞ δ |τ| π |

|

Свойства 1) и 2) вытекают из соответствующих свойств ядер Дирихле. Например,

π |

|

|

n |

π |

|

n |

−π |

|

1 |

|

−π |

1 |

|

|

Φn(t) dt = |

|

|

Dk(t) dt = |

|

1 = 1. |

|

(51.53) n + 1 |

k=0 |

|

n + 1 |

k=0 |

|

|

|

|

|

|

||

Отсюда в силу четности ядер Фейера следует второе равенство (51.56). Докажем свойство 3). Если t = 2πm, m = 0, ±1, ±2, ..., то, вспом-

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n(n + 1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нив, что |

k = |

|

, получим |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

k=0 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

= |

|

1 |

|

2 |

= |

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

||||||

Φn( πm) |

(51.53) n |

+ 1 k=0 Dk( πm) (51.37) π(n + 1) k=0 k + |

2 |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

+ 1) |

|

n |

+ 1 |

|

n + 1 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

n(n2 |

+ |

|

= |

|

. |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

π(n + 1) |

|

2 |

2π |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

§ 51. Тригонометрические ряды Фурье |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

297 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

Если же t = 2πm, m = 0, ±1, ±2, ..., |

то |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Φn(t) = |

|

|

1 |

|

|

Dk(t) = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

n + 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

k=0 |

|

|

(51.37) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

t |

2 |

|

|

= |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

sin |

k + |

1 |

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

n |

|

2 sin |

t |

sin k + |

1 |

t |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

(51.37) |

n + 1 |

|

k=0 |

2π sin |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n + 1 |

k=0 |

|

|

|

|

|

|

|

4π sin |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[cos kt − cos(k + 1)t] = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

4π(n + 1) sin2 |

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k=0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

sin2 |

n + 1 |

t |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= 1 − cos(n + 1)t |

|

|

|

|

|

. |

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

t |

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4(n + 1)π sin |

|

|

|

|

|

2π(n + 1) sin |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|||||||||||||||||

|

Следствие 1 вытекает из формулы (51.57). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

Докажем следствие 2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

При любом δ, 0 < δ π, имеем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

sin2 n + 1 t |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

0 |

|

|

|

max Φ |

|

|

(t) |

|

= |

|

max |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 δ → |

0 |

||||||||||||||||

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

δ |

t |

π |

|

(51.57) δ |

t |

π |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

(51.58) |

|

|

| | |

|

|

|

|

|

|

|

| | |

|

|

|

2(n |

+ 1)π sin |

|

|

|

|

|

|

|

2(n + 1)π sin |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

при n → ∞. Отсюда сразу следует условие (51.59).

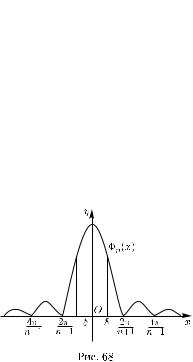

Примерный вид графика ядра Фейера изображен на рис. 68. Образно говоря, ядра Фейера представляют собой такие неотрицательные функции, существенные значения которых при возрастании n

все больше и больше сосредо- |

|

точиваются |

в окрестности ну- |

ля в том смысле, что при лю- |

|

бом δ, 0 < δ π, их значения |

|

вне δ-окрестности нуля равномер- |

|

но стремятся к нулю (см. (51.59)), |

|

а интегралы от этих функций все |

|

время сохраняют постоянное зна- |

|

чение (см. (51.56)). |

|

Пусть функция f непрерывна |

|

на отрезке [−π, π] и принимает |

|

на концах |

одинаковые значения, |

f (−π) = f (π); тогда ее периодическое продолжение с периодом 2π непрерывно на всей действительной оси. В силу непрерывности функции f абсолютная величина ее значений на отрезке [−π, π] ограничена сверху некоторой постоянной c > 0: |f (x)| c, x [−π, π]. Очевидно, что и абсолютные величины всех значений указанного ее периодического продолжения (которое будем обозначать той же буквой f ) ограничены той же постоянной c:

|f (x)| c, x R. |

(51.60) |