- •Лекция № 6 Дизельное топливо

- •1. Эксплуатационные требования к качеству дизельных топлив

- •2. Свойства топлив

- •3. Испаряемость дизельных топлив

- •4. Склонность топлива к самовоспламенению. Цетановое число

- •5. Коррозионное воздействие топлива на двигатель и топливоподающую аппаратуру

- •6. Вязкость дизельных топлив

- •7. Влияние характеристик дизельного топлива на образование нагара

- •8. Присадки, улучшающие показатели качества дизельных топлив

- •9. Ассортимент дизельных топлив

- •Требования к дизельному топливу

- •10. Контроль качества дизельного топлива

Требования к дизельному топливу

|

Параметр |

ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия» |

ГОСТ Р 52368-2005. «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» |

Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному топливу…» |

|

Цетановое число, ед., не ниже |

45,0 |

51,0 для холодного и арктического климата: классы 1,2 – 49,0, класс 3 – 48,0, классы 4,5 – 47,0 |

Класс 2 – 45,0 Класс 3, 4, 5 – 51,0 Для ДТ для холодного и арктического климата – 47,0 |

|

Полициклические ароматические углеводороды, % по массе, не более |

Не нормированы |

11,0 |

Класс 2 – не нормированы; Класс 3 и выше – 11,0 |

|

Массовая доля серы, ppm, не более |

Вид I – 5000 (для арктического ДТ - 4000) Вид II - 2000 |

Вид I – 350; вид II – 50; вид III – 10 |

Класс 2 – 500; класс 3 – 350; класс 4 – 50; класс 5 - 10 |

|

Температура вспышки в закрытом тигле, 0С, не выше |

Для дизелей общего назначения: летнее – 40, зимнее – 35, арктическое – 30 |

55 |

40 для арктического климата – 30 |

|

Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна контакта, мкм, не более |

Не нормируется |

460 |

460 |

|

Предельная температура фильтруемости, 0С, не ниже |

Летнее – 5 зимнее, арктическое – не нормируется |

Для умеренного климата по сортам: А: 5; В:0; С:-5; D:-10; E:-15;F:-20 |

Для холодного климата: -20 Для арктического климата: -38 |

Современный дизель очень чувствителен к качеству топлива. Не нужно заправлять старый дизель современной соляркой, а новый – древней. Евро IV допускает содержание серы только 50 ppm (то есть 50 частей на миллион), а Евро V вообще выводит на предел определяемости – 10 ppm.

(Кстати, надпись «ЕВРО IV на колонке – чаще всего маркетинговый ход. Такого в наших ГОСТах нет!»).

Это соответственно в 100 и в 500 раз меньше. У «ЛУКОЙЛА» всего 60 ppm. В современных нормативных документах на дизтопливо жестко нормируется его смазывающая способность – характеристика противоизносных свойств (диаметр пятна контакта). Вместо серы и сернистых соединений роль смазки выполняют специальные присадки (У «ЛУКОЙЛА» пятно контакта самое маленькое – 268 мкм – это хорошо). Для рабочего процесса любого дизеля важны не содержание серы, канцерогенов (полициклические ароматические углеводороды – потенциальные носители канцерогенов – бенз(а)пирена) или смазывающая способность, а его состав, цетановое число, вязкость, плотность, коэффициент поверхностного натяжения, наличие катализаторов горения. Кроме того, важной задачей является снижение смол, механических примесей, воды и т.д. Концентрация 0,01-0,03% (100-300 ppm) – это вполне приемлемый и безопасный уровень содержания серы.

10. Контроль качества дизельного топлива

Кинематическая вязкость. В топливах для быстроходных дизельных двигателей нормируется кинематическая вязкость при 20 °С, а для тихоходных — при 50 °С. При данных температурах в соответствии с требованием ГОСТ 33—66 вязкость можно определять в вискозиметрах типа ВПЖ-1, ВПЖ-2 и Пинкевича. Вискозиметры ВПЖ-1 рекомендуются для определения вязкости прозрачных (просвечивающихся) жидкостей при положительных температурах, а ВПЖ-2 и Пинкевича как при положительных, так и отрицательных температурах. Вискозиметры выпускаются с разными диаметрами капилляров, что позволяет определять вязкость от 0,6 до 30 000 сСт. Вискозиметр нужно подбирать так, чтобы время движения жидкости при проведении опыта было не менее 200 и не более 600 с. Вязкость дизельных топлив определяют при 20 °С.

Вязкость дизельных топлив должна быть оптимальной. Как слишком малая вязкость, так и слишком большая нарушают работу топливоподающей аппаратуры, процессы смесеобразования и сгорания топлива. В ГОСТах на топлива для быстроходных дизельных двигателей нормируются нижний и верхний пределы кинематической вязкости при 20 °С.

При пониженной вязкости топливо просачивается через зазоры в плунжерной паре топливного насоса, нарушается дозировка топлива, уменьшается цикловая подача. Топливо может подтекать через отверстия форсунок, что вызывает повышенное нагарообразование. Топливом смазываются прецизионные пары топливного насоса, при уменьшении вязкости смазочные свойства ухудшаются, что может привести к повышенному износу топливной аппаратуры.

Давление, создаваемое ТНВД настолько велико, что смазывающие свойства дизельного топлива для его деталей жизненно важны.

При распыливании маловязкого топлива образуются более мелкие и однородные по размеру капли. Это улучшает процессы испарения, смесеобразования и сгорания. При отрицательных температурах топливо с невысокой вязкостью обладает лучшей текучестью в трубопроводах, фильтрах тонкой очистки, насосах, затрачивается меньше энергии на преодоление внутреннего трения.

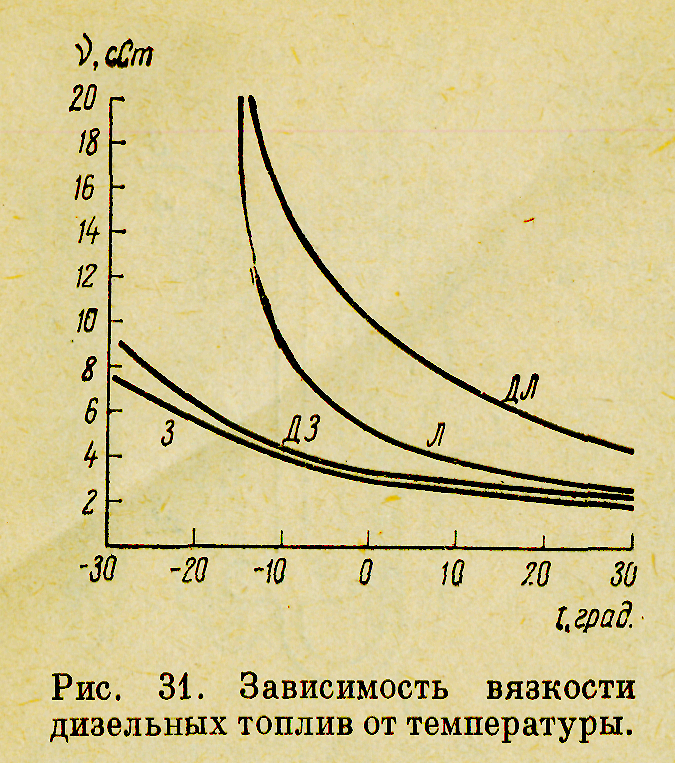

Если топливо обладает большой вязкостью, то при распыливании образуются крупные капли, поэтому требуется больше времени на испарение, что приводит к неполному сгоранию топлива и дымлению двигателя, увеличивается нагарообразование, повышается расход топлива. Особенно сильно влияет повышенная вязкость на пусковые свойства зимой. При повышении температуры вязкость уменьшается незначительно, а при отрицательных температурах резко повышается (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость вязкости дизельных топлив от температуры

Чем выше начальное значение вязкости (+20 °С), тем сильнее изменения, происходящие при понижении температуры, что приводит к резкому возрастанию сопротивления при движении жидкости по топливопроводам, в результате чего может нарушаться нормальная подача топлива и работа насоса высокого давления. Поэтому вязкость зимних сортов дизельных топлив должна быть меньше, чем летних.

Испытаниями установлено, что оптимальная вязкость топлив для быстроходных дизелей при 20 °С находится в пределах 2,0-6,0 сСт, причем летние топлива должны иметь вязкость ближе к верхнему пределу, а зимние — к нижнему.

Низкотемпературные свойства. Важной эксплуатационной характеристикой дизельного топлива являются его низкотемпературные свойства, которые определяют подвижность топлива при отрицательных температурах. Низкотемпературные свойства оцениваются температурами помутнения, начала кристаллизации и застывания.

Температурой помутнения называют температуру, при которой теряется фазовая однородность топлива. Визуально топливо начинает мутнеть из-за выделения мельчайших капелек воды, микроскопических кристаллов льда или твердых углеводородов. Постепенно при понижении температуры количество твердой фазы увеличивается, кристаллы растут. Температуру, при которой в топливе появляются первые кристаллы, видимые невооруженным глазом, называют температурой начала кристаллизации. Температура полной потери подвижности носит название температуры застывания.

Определение температур помутнения и застывания. Общий вид прибора для оценки низкотемпературных свойств дизельных топлив показан на рис. 5.

|

|

Рис. 5. Прибор для оценки низкотемпературных свойств дизельных топлив: 1, 2 – термометры; 3 – пробка; 4 – стакан; 5 – пробирка с топливом; 6 - пробирка |

В пробирку 5 наливают испытуемое топливо в таком количестве, чтобы ртутный шарик термометра 2 был в середине жидкости. Пробирку плотно закрывают пробкой 3 с укрепленным в ней термометром. Собранную пробирку 5 помещают в воздушную ванну, которой служит другая пробирка 6, большего диаметра. В стакан 4 с охлаждающей смесью помещают термометр 1. В качестве охлаждающей смеси можно использовать многие составы. При испытании летних сортов дизельных топлив можно пользоваться смесью снега и поваренной соли. При испытании зимних сортов удобно работать с твердой углекислотой (сухой лед). Сухой лед небольшими кусочками (пинцетом) опускают в бензин, происходит интенсивное испарение углекислого газа, что вызывает понижение температуры. Температура до минус 45-50° достигается легко, а этого вполне достаточно для испытания зимних топлив.

Помешивая охлаждающую смесь, понижают ее температуру примерно до 0 °С. Затем в охлаждающую смесь в вертикальном положении устанавливают собранный прибор и по термометру 2 следят за понижением температуры испытуемого топлива.

Начиная от +5 °С может нарушаться фазовая однородность топлива. Для определения температуры помутнения прибор быстро вынимают из охлаждающей смеси и в проходящем свете наблюдают за изменением внешнего вида топлива. Если образец остается прозрачным, прибор помещают в охлаждающую смесь и понижают температуру до 0 °С (помешивая смесь). При проведении опыта нужно постепенно понижать температуру охлаждающей смеси так, чтобы разница между температурами смеси и топлива была не больше 5-7 °С.

Наблюдения за изменением состояния топлива повторяют при понижении температуры через каждые 5 °С. Отмечают первую температуру, при которой замечено изменение фазовой однородности (помутнение). После этого продолжают понижать температуру до тех пор, пока топливо не застынет (т. е. не потеряет подвижность). При температуре застывания уровень топлива в пробирке, находящейся в охлаждающей смеси и наклоненной под углом 45°, должен оставаться неподвижным в течение 1 мин. В этом опыте температуры помутнения и застывания можно определить с точностью до 5 °С. Для большей точности нужно очень медленно понижать температуру охлаждающей смеси и наблюдать за изменением состояния топлива через каждые 2-3 °С.

Температуры помутнения, кристаллизации и застывания зависят от химического состава дизельных топлив. У парафиновых углеводородов эти температуры очень высокие, часто даже положительные, поэтому нефти парафинового основания используют для получения летних сортов дизельных топлив. Многие нафтеновые углеводороды имеют низкие температуры застывания (ниже минус 50 °С). Зимние сорта дизельных топлив вырабатывают из нефтей с высоким содержанием нафтеновых углеводородов. Подбирая сырье, технологию его переработки и очистки, получают зимние сорта дизельных топлив с температурами застывания минус 45 или минус 30 0С. Содержание ароматических и непредельных углеводородов в дизельных топливах крайне нежелательна: первые имеют высокие температуры застывания и ухудшают качество горения, вторые снижают стабильность.

Оценка качества дизтоплива по нагарообразованию. Способность обеспечивать чистоту деталей двигателя и топливоподающей системы — очень важный эксплуатационный показатель топлива для быстроходных двигателей. Особенно большие неприятности создает закоксовыва-ние отверстий распылителей форсунок. Кроме этого, нагар и другие углеродистые отложения образуются в камере сгорания, на клапанах, глушителях, в продувочных окнах (двухтактные двигатели) и др. Закоксовывание форсунок ухудшает распыл топлива, снижает его цикловую подачу, а иногда и прекращает подачу топлива. Нагароотложения ведут к перегреву двигателя, а, следовательно, к снижению его мощности и экономичности.

Повышенному накоплению нагара способствуют неполнота сгорания топлива, которая может быть из-за повышенной вязкости и тяжелого фракционного состава, снижения давления впрыска, износов деталей форсунки, а главное, наличия в топливе высокомолекулярных смолистых веществ, лакообразующих соединений, повышенной зольности и наличия механических примесей. На накопление в топливе смолистых веществ существенно влияет его стабильность, т. е. способность сохранения физико-химического состава и свойств топлива при хранении. Наихудшей стабильностью обладают непредельные углеводороды, которые под действием времени, температуры, кислорода воздуха образуют смолы и органические кислоты, поэтому содержание непредельных углеводородов в дизельных топливах не допускается.

Показатели качества дизельного топлива, влияющие на образование нагара и нормируемые ГОСТом, следующие: коксовое число, или коксуемость, содержание фактических смол, золы, механических примесей, часто также определяется содержание лака. Но полностью ни один из этих параметров не характеризует эксплуатационных свойств топлива.

Коксовое число - способность топлива давать углистый остаток после его испарения и разложения без доступа воздуха при температуре 800 °С. Количество остатка зависит от вязкости, фракционного состава топлива и глубины его очистки от смолисто-асфальтовых соединений. Допускается коксовое число не более 0,05%. Поскольку эта величина очень невелика, часто определяют коксуемость 10% остатка топлива после его разгонки. В этом случае допустимая величина кокса для топлив, используемых в быстроходных дизелях, будет в 10 раз больше, т. е. 0,5%.

Фактические смолы. Высокомолекулярные продукты, содержащиеся в топливе в момент определения в виде твердых или полужидких веществ, остающихся после испарения топлива. Количество фактических смол определяется при температуре 250 °С.

Зола - минеральный остаток после сжигания топлива в атмосфере воздуха при температуре 800—850 °С. Зола, остающаяся после сгорания топлива, участвует в образовании нагара и, кроме этого, увеличивает износ деталей, поэтому ее содержание строго ограничено и не может превышать 0,02%.

Определение склонности топлива к лакообразованию. Хорошим показателем, оценивающим склонность топлива к образованию высокотемпературных отложений, на наш взгляд, является содержание в нем лакообразующих веществ. Прибор показан на рис. 6.

Рис. 6. Прибор для определения склонности топлива к лакообразованию:

1 – чашечка; 2 – щит; 3 – лакообразователь; 4 – стальной диск

Металлическую чашечку 1 взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. В чашечку отмеривают пипеткой 1 мл топлива, не содержащего воды и механических примесей. На предварительно нагретый до 250 °С стальной диск 4, помещенный в лакообразователь 3, ставят чашечку с испытуемым топливом.

Во время опыта температуру в лакообразователе поддерживают постоянной (250±2 °С). Когда полностью закончится разложение топлива, прекратится выделение паров, а на дне чашечки останется темная лаковая пленка, опыт заканчивают.

Чашечку помещают на фарфоровую или металлическую пластинку, дают ей охладиться до комнатной температуры (15-20 мин) и взвешивают на тех же аналитических весах. Количество лака переводят в мг. Содержание лака нормируется количеством мг, находящихся в 10 мл топлива. Поэтому найденное опытом количество мг нужно умножить на 10.

Оценка коррозионных свойств топлива. Нефтяные топлива представляют сложную смесь углеводородов, которые не вызывают коррозии металлов. Корродирующим действием обладают содержащиеся в топливе сернистые соединения, водорастворимые (минеральные) кислоты и щелочи, органические кислоты и вода. Так же, как и для бензинов, наличие в топливе веществ, имеющих кислую реакцию и вызывающих сильную коррозию металлов, недопустимо. Наличие в топливе водорастворимых кислот и щелочей проверяют на реакцию водной вытяжки, активных сернистых соединений — пробой на медную пластинку.

Испытание на медную пластинку. В фарфоровую чашечку помещают полированную пластинку из чистой электролитической меди размером 10x25 мм. Полностью покрывают пластинку испытуемым топливом и помещают чашечку в сушильный шкаф, где поддерживается температура 50 °С. В шкафу выдерживают пластинку 2 ч (по ГОСТу требуется 3 ч). После испытания поверхность пластинки сравнивают с цветом пластинки, не подвергавшейся нагреванию. Появление на металле темно-коричневых, серых, а иногда и черных налетов или пятен указывает на присутствие в топливе активных сернистых соединений; такое топливо к эксплуатации непригодно. Цвет пластинки меняться не должен.

Во многих топливах для быстроходных дизелей, кроме испытания на медную пластинку, которое обязательно должны выдерживать все топлива, проверяют наличие сероводорода. Для этого в делительную воронку наливают 10 мл топлива и такое же количество 2%-ного раствора NaOH. Содержимое воронки тщательно перемешивают и дают отстояться. В сухую пробирку сливают 4—5 мл щелочной вытяжки, подкисляют крепкой НС1 и при перемешивании нагревают до 70—80 °С. К краю пробирки подносят свинцовую индикаторную бумажку. Если в топливе присутствует сероводород, то бумажка окрашивается в коричневый цвет, топливо к применению непригодно. Органические кислоты, хотя и обладают меньшей коррозийной агрессивностью, все же вызывают коррозию емкостей, топливных баков, деталей двигателя. В дизельных топливах их количество допускается до 5 мг/100 мл. Определение проводится так же, как и для бензинов.

Сернистая коррозия. Основную коррозию деталей двигателя вызывают сернистые соединения, содержащиеся в топливе. Нужно отметить, что чувствительность двигателей разной конструкции к сернистой коррозии различна в зависимости от теплонапряженности и литровой мощности двигателя. Форсированные, быстроходные дизельные двигатели сильнее подвергаются сернистой коррозии, чем тихоходные.

При сгорании серы, содержащейся в топливе, образуется сернистый ангидрид (S02) и небольшое количество более коррозийно-агрессивного серного ангидрида (S03). При избытке кислорода и высокой температуре S02 в больших количествах переходит в S03, поэтому при повышении теплонапряженности двигателя наблюдается более интенсивная газовая коррозия верхней части цилиндра, первого компрессионного кольца и выхлопной системы. При снижении температуры этот износ уменьшается. Однако при значительном снижении температуры деталей двигателя наблюдается сильная жидкостная коррозия, которую вызывают окислы серы при их растворении в воде. При растворении S02 и S03 в воде образуются сернистая и серная кислоты, которые вызывают электрохимическую коррозию металла.

Особенно сильно жидкостная коррозия проявляется в холодное время года при пусковых режимах, когда усиливается возможность конденсации паров воды. В продуктах сгорания топлива содержатся окислы серы и пары воды (от сгорания водорода топлива), при температурах ниже 100 °С вода конденсируется и растворяет кислотные окислы. Чем больше прорыв газов в картер двигателя и выше содержание серы в топливе, тем сильнее износ от жидкостной коррозии. На возникновение жидкостной коррозии влияет режим работы двигателя. В малонагруженных двигателях при низкой температуре охлаждающей воды проявляется жидкостная коррозия, вызывающая главным образом износ подшипников. Это имеет место при движении автомобиля в крупном, многонаселенном городе (движение с небольшими скоростями, частые остановки автомобиля). Тракторные двигатели, обычно работающие с нагрузкой, близкой к номинальной, более подвержены газовой коррозии. Следовательно, детали двигателя, соприкасающиеся с продуктами сгорания топлива в зоне действия высоких температур (где невозможна конденсация топлива), подвергаются газовой коррозии. В местах с низкими рабочими температурами, где возможна конденсация воды, проявляется жидкостная (кислотная) коррозия.

Износ деталей двигателя тесно связан с содержанием серы в дизельном топливе. Так, обобщая наши и другие исследования, можно сказать, что увеличение серы в топливе с 0,15—0,2% до 0,5% повышает износ на 25—30%, при увеличении серы до 1,0% износ возрастает вдвое. Сера в топливе не только повышает коррозийное изнашивание, но и способствует более быстрому накоплению нагаров, повышению их плотности и твердости, увеличивая механический (абразивный) износ деталей. Существует мнение, что сера оказывает каталитическое действие на процессы окисления масла, так как обычно при работе двигателя на сернистом топливе значительно увеличивается количество отложений в роторах центрифуг.

Использование сернистых топлив в быстроходных дизельных двигателях вызвано тем, что нефтяная промышленность не может в нужных количествах обеспечить дизельный парк малосернистым топливом. С вводом в эксплуатацию все большего количества заводов по гидроочистке количество серы в дизельных топливах будет снижаться. Определение серы в топливе производится сжиганием его в калориметрической бомбе. Сущность метода заключается в сжигании дизельного топлива в атмосфере сжатого кислорода. Окислы серы, полученные при сгорании топлива, растворяются в дистиллированной воде, образуя серную кислоту. Из серной кислоты серу осаждают раствором хлористого бария. Образовавшийся осадок сернокислого бария отфильтровывают, прокаливают, взвешивают и подсчитывают содержание серы.

Меры борьбы с сернистой коррозией. При использовании сернистых топлив наибольшему коррозийному износу подвергаются стенки цилиндра и верхние компрессионные кольца, поэтому эти детали изготовляют из коррозийно-устойчивых материалов. Особенно резко износ снижается при использовании хромированных гильз и колец, но из-за дефицитности они не имеют пока массового применения.

Хорошие результаты снижения сернистой коррозии дают присадки, добавляемые к дизельному топливу; применяются в стационарных установках. Из соединений, добавляемых в топливо, распространен газообразный аммиак, который в количестве 0,10—0,16% от массы топлива вводится вместе с поступающим для горения воздухом. Данный способ разработан проф. Б. В. Лосиковым. Аммиак реагирует с промежуточными продуктами окисления топлива (перекисями, сульфосоединениями) и разрывает окислительные цепи; при высокой температуре аммиак распадается с образованием азотсодержащих радикалов, тормозящих окисление. В результате резко снижается количество S03, который наиболее агрессивен. Введение газообразного аммиака не только снижает износ, но также уменьшает образование нагара на деталях двигателя.

В качестве присадки используется хорошо растворимый в топливе нафтенат цинка, который добавляют в топливо в количестве 0,25—0,30%. Считают, что окись цинка, образовавшаяся при сгорании топлива с данной присадкой, взаимодействует с окислами серы, связывая их в сульфатные соединения (ZnS04). Работы по изысканию и использованию эффективных присадок к топливу проводятся довольно широко, но в сельском хозяйстве они пока не применяются. Реальным методом борьбы с сернистой коррозией в условиях сельскохозяйственного производства является использование смазочных масел, содержащих антикоррозийные присадки.

В настоящее время во все моторные масла вводят многофункциональные присадки для улучшения их эксплуатационных свойств. Здесь отметим только, что присадки — очень сложные комплексные соединения. Одной из функций присадок является снижение сернистой коррозии, что осуществляется нейтрализацией образующихся при сгорании топлива кислотных окислов щелочными компонентами присадки. Концентрация присадок зависит от форсировки двигателя, его теплонапряженности и содержания серы в топливе. Чем выше теплонапряженность двигателя и содержание серы, тем с большим количеством присадок требуются масла.

Механические примеси. Механические примеси в топливах для быстроходных дизелей стандартом не допускаются. Топливо загрязняется механическими примесями при несоблюдении правил перевозки, хранения и заправки.

Размеры частиц, состав и количество примесей могут быть различными. Наиболее вредны кварциты и глиноземы, так как они обладают высокой твердостью и вызывают абразивный износ деталей системы питания двигателей. Прецизионные пары топливных насосов имеют зазоры 1,5—3,0 мкм, поэтому даже небольшое количество примесей, проходящих с топливом, вызывает повышенный износ плунжерных пар. В результате снижается цикловой заряд топлива, топливо подтекает, ухудшается качество распыла, нарушается регулировка топливного насоса, появляются перебои в работе двигателя. При использовании топлив, содержащих механические примеси, топливные фильтры тонкой очистки быстро выходят из строя, снижается производительность, что также ухудшает работу двигателей.

Основная масса механических примесей в большинстве случаев состоит из кварца (пылинки, песчинки) с размерами частиц от 1 до 20 мкм. Для удаления механических примесей дизельное топливо нужно фильтровать перед заправкой его в баки машин.

ГОСТ 6370—89 предусматривает определение механических примесей весовым способом. Среднюю пробу топлива в количестве 100 мл или 100 г (взвешенную на аналитических весах) разбавляют двумя частями бензина, не содержащего механических примесей. Раствор фильтруют через беззольный фильтр, предварительно взвешенный и доведенный до постоянного веса. Осадок на фильтре промывают легким бензином, а затем фильтр с осадком высушивают и доводят до постоянного веса при температуре 102—105 °С. Увеличение массы фильтра позволяет подсчитать процентное содержание механических примесей. Этим методом мелкие примеси (менее 3,0—4,0 мкм) определить нельзя, так как они свободно проходят через поры фильтров.

По ГОСТ 10577—93 можно определять все механические примеси, содержащиеся в дизельном топливе, размером более 1,0 мкм. Этот метод применим только для сухих топлив (содержание свободной воды не более 0,1%). Если в топливе содержится вода, его предварительно следует осушить. Сущность метода заключается в фильтрации образца топлива через мембранный (нитроцеллюлозный) фильтр. Метод очень точен, но требует специальной аппаратуры.

Вода. Все топлива в большей или меньшей степени гигроскопичны, поэтому вода всегда содержится в дизельном топливе в растворенном состоянии и в виде эмульсии. Растворенной воды очень мало (тысячные, реже сотые доли процента), так что на процесс сгорания топлива в двигателях она практически не оказывает действия.

В значительно больших количествах содержится эмульсионная вода, распределенная в виде мельчайших капелек по объему топлива. Часто на дне резервуаров и других емкостей накапливается слой воды, механических примесей, смолистых и кислых соединений в виде рыхлого, иногда студенистого отстоя. Эмульсионная вода не всегда легко оседает из топлива. На вид дизельное топливо, содержащее эмульсионную воду, мутное. Особенно неприятно наличие эмульсионной воды зимой, так как она замерзает и в виде кристалликов льда находится во взвешенном состоянии в массе топлива. В этом случае кристаллы льда могут оседать на фильтрах очистки топлива и забивать их, нарушая или прекращая работу двигателя. Вода, как механические примеси, обнаруживается внешним осмотром образца и методом отстоя.

Температура вспышки - минимальная температура, при которой пары топлива с воздухом образуют горючую смесь, вспыхивающую при поднесении источника огня. Температура вспышки показывает огнеопасность, а следовательно, пожарную опасность при транспорте, хранении и применении дизельного топлива, поэтому она не должна быть особенно низкой. Для топлив, предназначенных для сжигания в двигателях, работающих в закрытых помещениях, температура вспышки желательна не ниже +65 °С.

Современные дизельные топлива имеют облегченный фракционный состав и сравнительно низкую температуру вспышки (35—40 °С), что делает их более огнеопасными и увеличивает потери на испарение. Температура вспышки определяется в стандартном приборе.

Йодное число — количество йода, выраженное в г, которое вступает в реакцию со 100 г топлива. Например, при взаимодействии йода J2 с молекулой бутена С4Н8 (углеводород имеет одну двойную связь) молекула йода присоединяется по месту двойной связи и образуется C4H8J2. Поэтому по количеству J2, затраченного на титрование, судят о количестве в топливе малостабильных (непредельных) углеводородов. В дизельных топливах йодное число желательно не более 6—10 г/100 г топлива.

Таблица 8

Влияние качества дизельного топлива

на работу двигателя и его расход