Студентам IV, V курса / Руководство по лаб. методам диагностики A.A.Кишкун

.pdf

512 ■ Глава 8

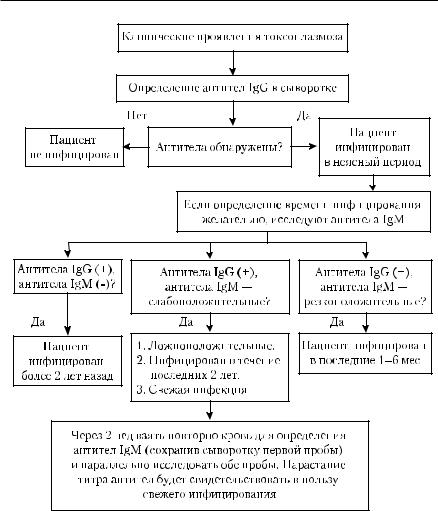

Рис. 8-18. Алгоритм обследования пациентов с подозрением на токсоплазмоз.

Показания для назначения серологических исследований на токсоплазмоз:

■беременные по показаниям, с сероконверсией;

■больные токсоплазмозом, получающие специфическое лечение;

■дети, рождённые от матерей с отягощённым анамнезом по токсоплазмозу;

■эпидемически значимые контингенты: ветеринарные и другие специалисты, связанные в работе с кошками и собаками;

■больные с клиническими проявлениями, характерными для токсоплазмоза.

Серологические исследования ■ 513

Лямблиоз

Возбудитель лямблиоза — Lamblia intestinalis (Giardia lamblia) относится

ктипу жгутиковых. В организме человека лямблии обитают в двенадца-

типерстной и тощей кишке в вегетативной форме и в виде цисты. Лямблиоз встречают повсеместно, лямблии выявляют у 10−12% практически здорового взрослого населения и у 50−80% детей. При попадании лямблий в организм человека они размножаются в огромном количестве и заселяют слизистую оболочку двенадцатиперстной и тощей кишки, приводя

кнарушению перистальтики, пристеночного пищеварения и всасывания. Развивается дисфункция кишечника (диарея, иногда с примесью крови). В процесс могут быть вовлечены желчевыводящие пути и жёлчный пузырь (холангит, холецистит), а также поджелудочная железа.

Для диагностики заболевания наиболее часто исследуют испражнения (обнаружение цист и вегетативных форм возбудителя) и жёлчь, полученную при дуоденальном зондировании (частота обнаружения лямблий не превышает 50%). В связи с непостоянным выделением паразита с испражнениями необходимо проводить повторные анализы. В последние годы разработаны тест-системы на основе ИФА, позволяющие выявлять поверхностный Аг цист лямблий в кале. Диагностическая чувствительность метода составляет

90%, специфичность — 100%. Для получения положительного результата анализа достаточно наличия в пробах кала 10−15 цист лямблий. В части случаев возможны ложноположительные результаты исследования при наличии в кале других возбудителей паразитарных инфекций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ ЛЯМБЛИЙ

ВСЫВОРОТКЕ КРОВИ

АТ к Аг Lamblia intestinalis в сыворотке крови в норме отсутствуют.

Впоследнее время для диагностики лямблиоза используют метод ИФА, позволяющий определить в крови больного содержание специфических АТ к Аг лямблий. Существующие тест-системы ИФА позволяют выявлять

раздельно специфические АТ различных классов (IgM, IgA, IgG) или суммарные АТ. АТ класса IgM к Аг лямблий обнаруживают в крови на 10−14-е сутки после инвазии. Затем появляются АТ класса IgG и сохраняются на достаточно высоком уровне практически на всех стадиях заболевания.

После полной элиминации паразита уровень специфических (IgG) и суммарных АТ резко снижается в течение 1−2 мес. АТ исчезают из крови полностью в течение 2−6 мес.

Паразитарные инвазии

Эхинококкоз

Эхинококкоз, тканевой гельминтоз, вызываемый личиночными стадиями Echinococcus granulosus или Echinococcus multilocularis. У человека

Echinococcus granulosus вызывает образование однокамерных кист, главным образом в печени и лёгких (гидатидозный эхинококкоз), в то время как Echinococcus multilocularis — образование многокамерных (альвеолярных) очагов поражения (многокамерный эхинококкоз), обладающих способнос-

514 ■ Глава 8

тью к инвазивному росту в прилегающих тканях. Диагностика заболевания представляет определённые трудности. Эозинофилию отмечают менее чем в 25% случаев.

АНТИТЕЛА К ЭХИНОКОККУ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

АТ к эхинококку в сыворотке крови в норме отсутствуют.

Для диагностики эхинококкоза разработаны серологические методы диагностики: РПГА, РСК, реакция латекс-агглютинации с Аг из жидкости эхинококковых пузырей и ИФА.

Наиболее эффективен для диагностики эхинококкозов метод ИФА. Однако использование этого метода ограничено тем, что у многих носителей эхинококковых кист иммунный ответ не развивается, АТ в крови не образуются. ИФА даёт положительные результаты у 90% больных с кистами в печени и только у 50−60% больных с поражением лёгких. Высокие титры АТ (выше 1:400) имеют чувствительность 90% и специфичность менее 100% в случаях с дочерними пузырями цист в печени и на брюшине; 60% чувствительности — при поражании лёгких и костей; 10% — ложноположительные результаты (цистицеркоз, коллагенозы, злокачественные новообразования). После хирургического удаления кист определение АТ к эхинококку в сыворотке используют для контроля за радикальностью проведённой операции. Исчезновение АТ через 2−3 мес после операции свидетельствует о радикальности удаления кисты, снижение титра АТ

ипоследующий его рост в послеоперационном периоде — о рецидиве кисты. В части случаев после успешного хирургического лечения повышенные титры могут держаться годами. Максимальная выявляемость эхинококкозов методом ИФА (до 98%) отмечена при локализации эхинококковых пузырей живого паразита в печени, брюшной полости и забрюшинном пространстве, а также при множественном и сочетанном поражении. При поражении лёгких, а также при наличии одной-трёх кист небольшого

(до 2 см) размера эффективность серологической диагностики ниже и колеблется в пределах 70−80%. Наименее информативен метод ИФА при эхинококкозе нервной (спинной или головной мозг, глаз), мышечной или костной ткани, а также при погибшем и обызвествлённом паразите (чувствительность не превышает 40%). Высокие титры АТ могут быть у больных с активным процессом, чаще локализованном в органах брюшной полости. В случае лёгочной локализации кисты эхинококка (даже при наличии кисты больших размеров) титры АТ могут быть низкими.

Низкие титры АТ к эхинококку могут быть обнаружены в ранний период болезни (кисты диаметром до 2 см), а также при обызвествлённых оболочках ларвоцист; резкое снижение титров возможно при далеко зашедшем процессе, в поздней, неоперабельной стадии эхинококкозов.

При использовании серологических методов диагностики эхинококкозов возможны ложноположительные результаты при наличии в крови неспецифических АТ, сходных по структуре с АТ к эхинококку. Наиболее часто ложноположительные результаты выявляют при соматических и инфекционных заболеваниях, сопровождающихся обширными деструктивными процессами в поражённых органах (цирроз печени, туберкулёз лёгких

идругих тканей, онкологические заболевания). Ложноположительные реакции возможны при других гельминтозах (например, описторхоз, фасциолёз и цистицеркоз).

Серологические исследования ■ 515

Серологические исследования используют для первичной диагностики эхинококкозов, оценки результатов оперативного и консервативного лечения и наблюдения за больными в динамике, а также для раннего выявления рецидивов заболевания. Локализация и жизнеспособность ларвоцист эхинококка гидатидозного и альвеолярного, интенсивность инвазии, а также состояние иммунной системы хозяина влияют на интенсивность образования АТ и выявляемость инвазированных с помощью серологических реакций.

Показания для назначения серологических исследований:

■наличие объёмного образования или кист в печени и других органах;

■эпидемиологически значимые контингенты — лица, относимые к группам риска (охотники и члены их семей, зоотехники, чабаны и пастухи, работники кожевенных предприятий т.д.), а также проживающие в очагах эхинококкозов.

Токсокароз

Токсокароз — широко распространённое заболевание. Возбудитель токсокароза — нематода Toxocara canis, обычно паразитирует у собак, волков, лисиц и других представителей семейства псовых. Клинические симптомы заболевания разнообразны. В зависимости от преобладающих симптомов выделяют висцеральную форму (23%) и глазную (67%). Токсокароз по клиническим проявлениям нередко напоминает аскаридоз. Наиболее постоянный симптом токсокароза — высокая эозинофилия периферической крови — до 60−80%. При тяжёлых формах заболевания можно обнаружить гранулематозные поражения различных органов и тканей.

Диагностика токсокароза сложна. Это обусловлено тем, что в организме человека токсокары не достигают половозрелого состояния, поэтому нельзя выявить взрослых особей или их яйца в образцах кала или дуоденального содержимого, как при других гельминтозах.

АНТИТЕЛА К TOXOCARA CANIS В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Диагностический титр АТ к Toxocara canis в сыворотке 1:800 и выше. Основной метод диагностики токсокароза — обнаружение АТ класса IgG

к Toxocara canis в сыворотке крови методом ИФА с Аг токсокар при исследовании сыворотки крови у лиц с характерным комплексом симптомов: лимфаденопатия, гепатомегалия, бронхит, бронхиальная астма неясного генеза, уртикарная сыпь на фоне эозинофилии крови, лейкемоидная реакция эозинофильного типа с характерным эпидемическим анамнезом (например: геофагия) и др. Степень повышения титра АТ в крови коррелирует с тяжестью заболевания. У пациентов, имеющих симптоматику, характерную для токсокароза, титры АТ в ИФА 1:800 и выше подтверждают клинический диагноз. У лиц при отсутствии клинической симптоматики титр АТ 1:400 и ниже свидетельствует о контакте человека с возбудителем без развития патологического процесса.

Ложноположительные результаты анализа возможны у лиц с системными лимфопролиферативными заболеваниями и иммунодефицитом. Это приводит к необходимости проведения анализа клинической картины заболевания. Ложноотрицательные и сомнительные результаты анализа возможны у лиц с поражением токсокарами глаз в результате слабого ан-

516 ■ Глава 8

тигенного воздействия. Лиц с низким положительным результатом ИФА (титр 1:200−1:400) ставят на диспансерный учёт и каждые 3 мес проводят серологическое исследование. При появлении клинической картины заболевания и повышении титров специфических АТ, врач принимает решение о проведении лечения. Повторные исследования содержания АТ в крови больного позволяют оценивать эффективность проводимого лечения — об эффективности свидетельствует снижение титра АТ.

Трихинеллёз

Возбудитель трихинеллёза — нематода Trichinella spiralis. Заболевание сопровождается лихорадкой, развитием отёков, миалгией и эозинофилией в крови. При тяжёлом течении возможно поражение миокарда и ЦНС.

АНТИТЕЛА К TRICHINELLA SPIRALIS В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

АТ к Trichinella spiralis в сыворотке крови в норме отсутствуют.

Для ранней серологической диагностики трихинеллёза используют определение АТ класса IgG методом ИФА. Чувствительность ИФА достигает 90−100%, специфичность — 70−80%. Специфические АТ появляются в крови инфицированного в период миграции личинок трихинелл и концентрации их в мышцах. Их выявление в серологических реакциях у лиц, заразившихся при употреблении в пищу мяса домашних животных (свиньи) с высокой или средней интенсивностью инвазии трихинеллами (200−500 личинок на 1 г мяса) происходит на 15−20-е сутки после заражения. При меньшей интенсивности инвазии сроки выявления АТ удлиняются. При заражении людей от диких животных (например, медведь, кабан, барсук, нутрия) АТ выявляют спустя 4−6 нед. В течение 2−4 мес титр АТ может нарастать, а через 4−5 мес после заражения начинает снижаться, однако остаётся на диагностическом уровне не менее 1,5 лет, а при интенсивной инвазии — до 2−2,5 лет и более. У больных с подозрением на трихинеллёз при первичном получении отрицательного или сомнительного результата реакции исследование крови необходимо повторить через 10−14 дней, нарастание титров подтверждает инвазию трихинеллами. Серологический диагноз трихинеллёза ставят на основании 4-кратного увеличения титра АТ. При невозможности исследования сыворотки в начале заболевания исследуют сыворотку крови, полученную в период реконвалесценции.

Специфическая терапия трихинеллоцидными препаратами вызывает подъём титров АТ, которые сохраняются в диагностических значениях на протяжении 6−12 мес, а затем снижаются. Лицам с подозрением на трихинеллёз, получавшим превентивное лечение, серологическое обследование проводят через 2−3 нед после лечения. У переболевших трихинеллёзом АТ сохраняются в течение длительного времени — до 2 лет и более.

Ложноположительные результаты анализа чаще регистрируют при острой фазе ряда гельминтозов (описторхоз, клонорхоз и др.), в связи с чем для дифференциальной диагностики необходимо тщательное изучение клини- ко-эпидемиологического анамнеза.

Показания к назначению серологических исследований:

■наличие клинических симптомов (лихорадка неясного генеза, отёк лица, миалгия, эозинофилия и др.), миокардиты, менингоэнцефалиты неясного генеза, лейкемоидная реакция по эозинофильному типу

Серологические исследования ■ 517

неясного генеза у пациентов, употреблявших в пищу свинину, медвежатину, мясо кабана и других животных — потенциальных хозяев трихинелл;

■расшифровка случаев групповой заболеваемости трихинеллёзом (вспышки) и выявление контактных на эндемичных территориях (на неэндемичных территориях: при наличии в эпидемиологическом анамнезе указаний на употребление в пищу мяса животных — потенциальных хозяев трихинелл).

Описторхоз

Возбудитель описторхоза — трематода Opisthorchis felineus. Трематодоз печени протекает на ранней стадии в виде острого аллергоза с высокой эозинофилией крови, на поздней — с преимущественным поражением гепатобилиарной системы, с умеренно повышенным или нормальным содержанием эозинофилов. Серологическая диагностика (используют ИФА и РПГА) описторхоза на ранней стадии заболевания, до начала выделения яиц паразитом, — единственный метод лабораторной диагностики, при хроническом описторхозе — вспомогательный метод.

АНТИТЕЛА К ВОЗБУДИТЕЛЮ ОПИСТОРХОЗА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

АТ к возбудителю описторхоза в сыворотке крови в норме отсутствуют. Чувствительность метода ИФА для диагностики заболевания в острую

фазу приближается к 100%, в хронической фазе заболевания — к 70%, зависит от интенсивности инвазии. АТ класса IgM появляются в крови спустя 1 нед после инфицирования, достигают максимальных значений через 1,5−2 нед, а через 6−8 нед их титр начинает быстро снижаться. АТ класса IgG начинают синтезироваться на 2−3 нед позже АТ IgM. Их концентрация становится максимальной к 2−3-му месяцу после заражения и может держаться на таком уровне до 1 года и более. Однако при длительных сроках заболевания у больных нередко отмечают снижение титра специфических АТ ниже порога чувствительности диагностических методов вследствие связывания АТ с Аг гельминтов и образования ЦИК.

Ложноположительные результаты анализа возможны при исследовании сыворотки здоровых лиц в 1% случаев, больных непаразитарными заболеваниями (аллергозами, с патологией ЖКТ, гепатобилиарной системы, системными заболеваниями) — в 1,5%, токсоплазмозом — в 5,6%, токсокарозом — в 7,3%, эхинококкозом — в 15,4%, трихинеллёзом — в 20,0%, фасциолёзом — в 29,4% случаев.

В очагах описторхоза у коренных жителей регистрируют низкие показатели серологических реакций вследствие врождённой толерантности. У пришлого населения (например, рабочие-вахтовики, переселенцы и др.) вследствие отсутствия врождённой невосприимчивости к заражению Opisthorchis felineus, как правило, отмечают высокие показатели серологических реакций.

При серологической диагностике возможно получение ложноотрицательных результатов на фоне иммунодефицитных состояний вследствие сопутствующих хронических заболеваний или приёма медикаментов (антибиотиков, ГК, химиопрепаратов).

518 ■ Глава 8

Показания к назначению серологических исследований:

■высокая эозинофилия крови или лейкемоидная реакция по эозинофильному типу у лиц, употреблявших в пищу речную рыбу;

■обследование лиц, работавших или проживавших в эндемичных по описторхозу районах, а на момент обследования страдающих заболеваниями желчевыводящих путей.

Грибковые инфекции

Аспергиллёз

Возбудитель аспергиллёза — условно-патогенные плесневые грибы рода Aspergillus. Заболевание характеризуется преобладанием поражения органов бронхолёгочной системы. Аллергический бронхопульмональный аспергиллёз выявляют у 1−2% пациентов с хронической астмой. Диагноз аллергического бронхопульмонального аспергиллёза ставят, если при обследовании выявляют сочетание следующих признаков (присутствуют более чем

у90% больных):

■приступы бронхиальной астмы;

■количество эозинофилов в периферической крови более 1×109/л (часто более 3×109/л);

■быстро исчезающие или длительно сохраняющиеся ограниченные затенения на рентгенограммах органов грудной клетки;

■бронхоэктазы в области крупных бронхов при отсутствии изменений в более мелких бронхах при компьютерной томографии или бронхографии;

■положительные кожные пробы с Аг Aspergillus;

■повышение содержания общего IgE в сыворотке крови (обычно более 1000 МЕ/мл);

■повышение содержания Aspergillus-специфического IgE и IgG;

■выявление АТ к возбудителю аспергиллёза в сыворотке крови.

При микроскопии мазков и в посевах мокроты возбудители заболевания обнаруживают более чем у 60% больных. Поскольку Aspergillus широко распространены повсеместно и могут случайно попасть в культуру, их выявление при однократном посеве не может служить достоверным признаком аспергиллёза.

АНТИТЕЛА К ВОЗБУДИТЕЛЮ АСПЕРГИЛЛЁЗА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

АТ к возбудителю аспергиллёза в сыворотке крови в норме отсутствуют. При серологическом исследовании АТ класса IgG к Аг Aspergillus вы-

являют в сыворотке крови большинства инфицированных и практически у всех больных, в лёгких которых при рентгенологическом исследовании обнаружен грибковый «шар» (около 90% случаев). Тест имеет 100% специфичность. Важно исследовать титр АТ в динамике. Для заболевания характерно нарастание титра АТ.

Более чувствительный серологический метод диагностики аспергиллёза — обнаружение Аг (галактоманна) аспергилл в крови. Используют ла- текс-тест и метод ИФА (более чувствительный). Чувствительность ИФА на галактоманн составляет 50−60%, при повторном исследовании достигает 90%, специфичность — 90−100% [Клясова Г.А., 2000].

520 ■ Глава 8

личными возбудителями инфекционных заболеваний во время родов (при прохождении по инфицированным родовым путям) или после рождения (через материнское молоко и другие биологические жидкости). Инфекционные заболевания, развившиеся вследствие этих причин, получили название неонатальных инфекций (интра- и постнатальные). У многих новорождённых, заразившихся во время или после родов, инфекция может протекать бессимптомно. Однако у некоторых из них, особенно у недоношенных, развиваются выраженные клинические проявления заболевания с тяжёлым течением. Перинатальные инфекции — инфекционные заболевания, возникшие вследствие инфицирования плода во время внутриутробного развития, во время рождения или после рождения.

В последние годы отмечают значительное увеличение частоты врождённых инфекций, причём преимущественно вирусной этиологии. Вирусные инфекции вызывают до 80% врождённых пороков развития у детей, среди них ведущее место занимают поражения ЦНС, а также врождённые пороки сердца и почек. Многочисленные научные данные свидетельствуют об этиологической связи врождённых пороков развития у детей с вирусными инфекциями, перенесёнными во время беременности, или с трансплацентарной передачей вирусов от беременной с персистентной формой инфекции.

К наиболее распространённым перинатальным инфекциям относят герпетическую, ЦМВ-, парвовирусную и токсоплазменную инфекции, краснуху, хламидиоз. Своевременная диагностика и лечение этих инфекций

уженщин — актуальная проблема современной клинической практики. Вирусологическое обследование новорождённых и беременных позво-

ляет диагностировать вирусную инфекцию у подавляющего большинства обследованных (до 98%).

Ранняя и своевременная диагностика вирусной инфекции у беременных и врождённой инфекции у детей позволяет выработать оптимальную терапевтическую тактику ведения, рационально применять препараты с противовирусной направленностью с целью снижения вероятности возникновения у детей пороков развития.

При подозрении на внутриутробную инфекцию чаще всего проводят обследование беременных на наличие маркёров герпетической, ЦМВ-, парвовирусной, хламидийной и токсоплазменной инфекций, а также краснухи. Отрицательные результаты исследований в большинстве случаев позволяет исключить возможность инфицирования плода. Если есть подозрение на интра- и постнатальную инфекцию, необходимо проводить параллельное исследование крови матери и ребёнка. При этом возможны различные ситуации, вызывающие у врачей затруднения при интерпретации результатов. Наиболее часто встречающиеся из них приведены в табл. 8-7.

При использовании в оценке данных, приведённых в табл. 8-7, необходимо учитывать, что выявление у новорождённого только АТ IgG малоинформативно из-за транспланцентарного проникновения материнских АТ

вего организм при внутриутробном развитии. Поэтому для исключения инфицированности необходимо определять АТ IgG в динамике у ребёнка

в1, 3, 6 и 11−12 месяцев, а при появлении клинических признаков заболевания использовать методы прямого обнаружения возбудителя (ПЦР, обнаружение Аг методом РИФ или ИФА).

Вчасти случаев при обследовании новорождённых на наличие внутриутробных инфекций возможен ложноотрицательный результат серологического

Серологические исследования ■ 521

исследования вследствие влияния высокой концентрации материнских АТ класса IgG, «маскирующих» наличие АТ IgM у ребёнка, или иммунологической толерантности (неспособность организма к иммунному ответу и синтезу АТ). В связи с этим при наличии клинических проявлений заболевания необходимо использовать методы прямого обнаружения возбудителя.

Таблица 8-7. Интерпретация |

результатов лабораторного обследования матери |

и ребёнка |

|

|

|

Результат исследования |

Оценка и рекомендации |

|

|

Наличие АТ у матери и |

Наличие АТ IgM указывает на врождённую ин- |

ребёнка к одному и тому же |

фекцию. Если повышен титр АТ IgG, необходи- |

возбудителю (возбудителям) |

мо провести исследование АТ в динамике через |

|

1-2 мес. При необходимости следует использо- |

|

вать методы прямого обнаружения возбудителя |

|

(ПЦР, обнаружение Аг методом РИФ или ИФА) |

Обнаружение АТ у матери |

Использовать методы прямого обнаружения воз- |

и их отсутствие у новорож- |

будителя (ПЦР, обнаружение Аг методом РИФ |

дённого при наличии у него |

или ИФА) у ребёнка или исследовать титр АТ |

клинической картины |

в динамике в течение первого года жизни, так |

заболевания, а также при |

как инфицирование исключить нельзя (может |

обследовании ребёнка, ро- |

быть иммунологическая толерантность, когда не |

дившегося от инфицирован- |

происходит синтеза АТ) |

ной матери |

|

Обнаружение высоких тит- |

Повышенное содержание АТ IgG свидетельству- |

ров АТ IgG у ребёнка вскоре |

ет скорее о пассивном иммунитете, полученном |

после рождения |

от матери, чем о врождённой инфекции. Для |

|

уточнения ситуации необходимо исследовать |

|

титр АТ IgM или следить за динамикой АТ IgG |

|

(если ребёнок не инфицирован, их титр к воз- |

|

расту 4−6 мес резко снижается) |

Обнаружение у ребёнка АТ |

Внутриутробное инфицирование или инфицирова- |

и/или возбудителей (Аг) |

ние во время родов; возможно заражение ребёнка |

при отсутствии АТ у матери |

через молоко матери или при переливании крови |

|

и её компонентов; в отдельных случаях не исклю- |

|

чено инфицирование медперсоналом. Ситуация |

|

возможна у женщин, лечившихся по поводу |

|

инфекции, в случае наступления беременности на |

|

фоне лечения или в первые месяцы после лечения |

Титр специфических АТ IgG |

Результаты исследования не могут свидетельс- |

в сыворотке крови ребёнка |

твовать об инфицировании ребёнка. Необходимо |

превышает титр аналогичных |

исследовать титр АТ в динамике и использо- |

АТ у матери (при отсутствии |

вать методы прямого обнаружения возбудителя |

АТ IgM и IgA) |

(ПЦР, обнаружение Аг методом РИФ или ИФА) |

Наличие АТ IgM и/или IgA |

Свидетельствует об инфицировании ребёнка (АТ |

(для хламидиоза) у ребёнка |

IgM через плаценту не проникают) |

Появление АТ IgM и/или |

Свидетельствует о первичной инфекции |

IgA (для хламидиоза) наряду |

|

с АТ IgG или только IgG |

|

у ранее серонегативного |

|

ребёнка (сероконверсия) |

|