- •Рецензент:

- •Предисловие

- •Техника безопасности при проведении лабораторных работ

- •1. Общие требования:

- •2. Требования безопасности перед началом работы:

- •3. Требования безопасности во время работы:

- •4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- •5. Требования безопасности после окончания работы

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 2

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 3

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 4 определение коэффициента расхода водомера вентури

- •1. Краткое описание работы, ее цель.

- •2. Основные вопросы теории по теме работы.

- •3. Описание лабораторной установки.

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 5

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа №6

- •2. Основные вопросы теории по теме работы.

- •3. Описание лабораторной установки.

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа №7

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа №8 определение коэффициента расхода при истечении жидкости через отверстия и насадки

- •1. Краткое описание работы, ее цель.

- •2. Основные вопросы теории по теме работы.

- •3. Описание экспериментальной установки.

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 9 определение коэффициента расхода при истечении через водослив с широким порогом

- •1. Краткое описание работы, ее цель.

- •2. Основные положения и расчетные зависимости.

- •3. Описание лабораторной установки.

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 10 испытания центробежного насоса

- •1. Цель работы.

- •2. Основные положения и расчетные зависимости.

- •3. Описание лабораторной установки.

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 11

- •7. Контрольные вопросы:

- •Лабораторная работа № 12

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •Лабораторная работа № 13 течение газа по каналу переменного сечения

- •1. Краткое описание работы, ее цель.

- •2. Основные вопросы теории по теме работы.

- •3. Описание лабораторной установки.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •7. Контрольные вопросы:

- •4. Порядок проведения опытов [1].

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •4. Порядок проведения опытов.

- •5. Обработка экспериментальных данных.

- •6. Форма отчета.

- •7. Контрольные вопросы:

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Гидравлика гидрогазодинамика

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

2. Основные вопросы теории по теме работы.

Потери напора по длине трубы, их природа. Распределение скоростей и касательных напряжений по поперечному сечению трубы при ламинарном и турбулентном режимах. Особенности течения при турбулентном режиме. Формулы потерь напора на трение по длине трубы: Пуазейля, Дарси. Коэффициент сопротивления трения по длине при движении жидкости. Понятие о гидравлически «гладких» и «шероховатых» трубах. Абсолютная и относительная шероховатость. График Никурадзе. Формулы расчета коэффициента гидравлического сопротивления трения и границы их применения. Формула Шези. Определение коэффициента Шези.

Литература: [3, с.57-67], [5, с. 100-143], [6, с.44-45, 46-53], [8, с.66-67, 76-82], [14, с.129-181].

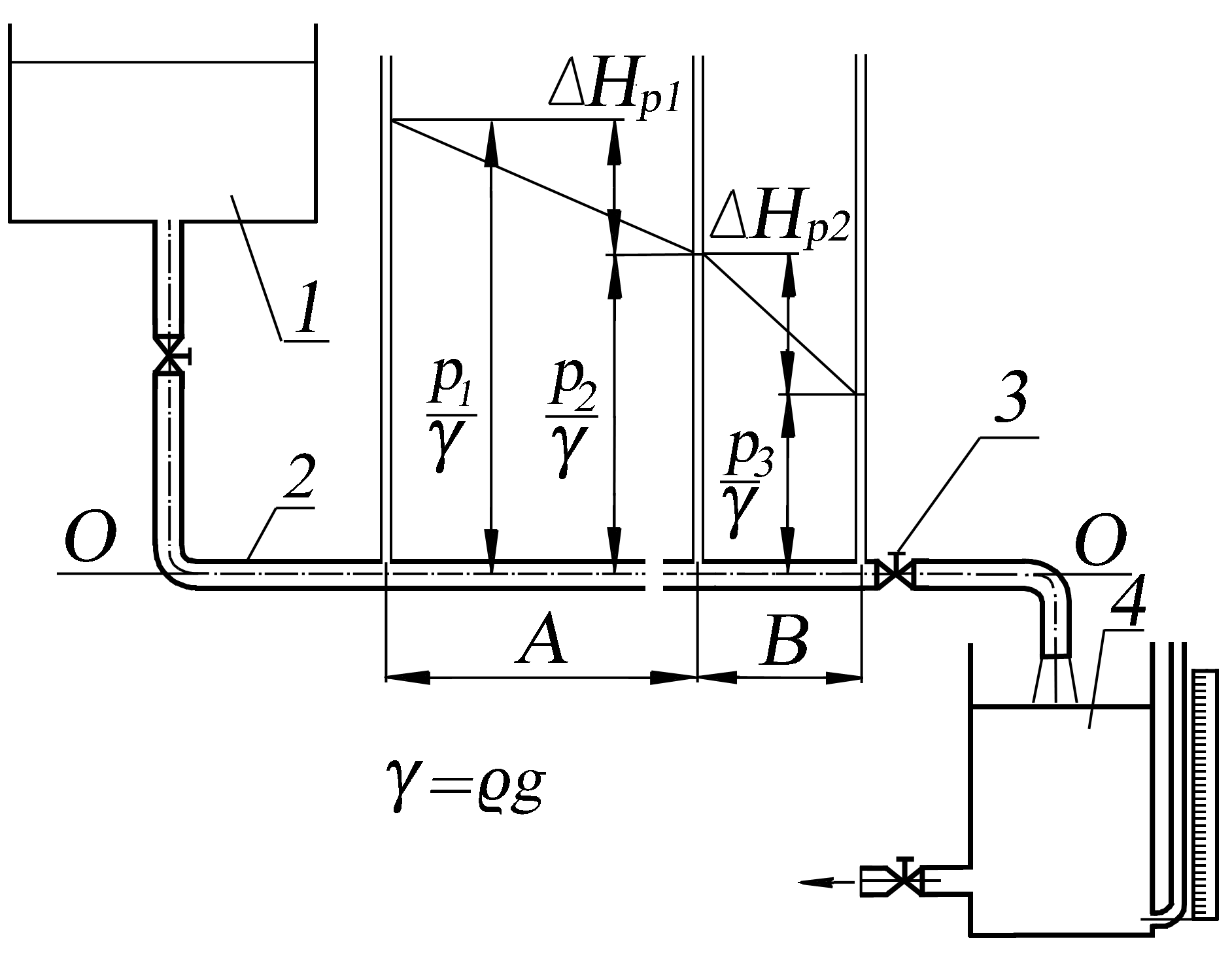

3. Описание лабораторной установки.

Установка (рис. 6.1) состоит из водонапорного бака 1, уровень воды в котором поддерживается постоянный, и горизонтальной трубы 2, разделенной на два участка – А и Б. Первый участок А, длиной 296 см, имеет нормальную шероховатость стенок. Второй, конечный участок Б – участок повышенной шероховатости, созданной искусственно – наклеиванием зерен песка на внутренние стенки трубопровода. Длина участка Б – 26 см.

В начальных и конечных сечениях опытных участков установлены пьезометры. Трубопровод заканчивается краном 3, с помощью которого можно изменять расход воды в трубопроводе.

Для измерения расхода служит мерная емкость 4.

При проведении опытов необходимы следующие принадлежности: термометр – 1 шт., мерная емкость – 1 шт., секундомер – 1 шт.

Рис. 6.1. Схема лабораторной установки [13]

4. Порядок проведения опытов.

Открывается задвижка 5 на подающем трубопроводе.

Открытием крана 3 в конце опытного трубопровода устанавливается произвольно некоторый расход воды.

Фиксируются показания пьезометров и одновременно производится измерение расхода объемным способом. Для этого по секундомеру отмечается время наполнения мерной емкости

.

.

Поскольку участок трубы с повышенной шероховатостью (Б) является продолжением участка нормальной шероховатости, то расход воды по обоим трубам один и тот же.

Концевым краном 3 изменяется расход воды в опытном трубопроводе и повторяются измерения пьезометрических высот и расхода.

Замеряется температура воды в мерном баке.

Все данные измерений заносятся в табл. 6.1.

5. Обработка экспериментальных данных.

Обработка опытных данных ведется в определенной последовательности:

По измеренным пьезометрическим высотам вычисляются путевые потери

на участках трубопровода по формуле

на участках трубопровода по формуле .

.По измеренному расходу определяется средняя скорость потока на опытных участках трубопровода

,

где расход

,

где расход определяется в процессе опытов объемным

способом:

определяется в процессе опытов объемным

способом: .

.Определяется опытное значение коэффициента гидравлического сопротивления трения

,

из формулы

,

из формулы ,

где

,

где принимается по результатам опытов.

принимается по результатам опытов.Для сопоставления полученного значения

для трубы нормальной шероховатости с

расчетным значением

для трубы нормальной шероховатости с

расчетным значением определяют

определяют

по расчетным

зависимостям:

по расчетным

зависимостям:

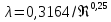

для турбулентного режима в гидравлически гладких трубах (выступы шероховатости меньше толщины ламинарного слоя) при

по формуле Блазиуса

по формуле Блазиуса ;

;при квадратичном законе сопротивлений (

)

по формуле Никурадзе

)

по формуле Никурадзе ;

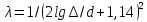

;при любых значениях числа Рейнольдса по формуле Альтшуля

.

.

При этом число

Рейнольдса равно

,

где

,

где – кинематический коэффициент вязкости

жидкости (смотри лабораторную работу

№ 3).

– кинематический коэффициент вязкости

жидкости (смотри лабораторную работу

№ 3).

5. Определение опытных значений коэффициента Шези и коэффициента шероховатости ведется в следующем прядке:

гидравлический радиус определяется по формуле

;

;гидравлический уклон на каждом участке трубопровода определяется по зависимости

;

;скоростной множитель

определяется из формулы Шези

определяется из формулы Шези ;

;коэффициент шероховатости стенок трубы

определяется из формулы акад. Павловского

определяется из формулы акад. Павловского .

.

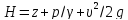

6. Для построения графика напоров, т. е. напорной и пьезометрической линий, по участкам трубопровода необходимо выбрать один из опытов и в масштабе отложить по вертикали значения всех величин, входящих в уравнение Бернулли, предварительно вычислив для каждого сечения:

скоростной напор

;

;пьезометрический напор

;

;полный гидродинамический напор

.

.

Результаты всех вычислений вписываются в таблицу обработки опытных данных (табл. 6.1).

Масштабы длин и напоров выбираются так, чтобы получить более крупный график.