Зарипова Концепции

.pdf

Неравновесные процессы с возникновением в системах упорядоченных структур – диссипативных структур. Самоорганизация не связана с особым классом веществ, но она существует лишь в специальных системах, удовлетворяющих условиям:

а) открытые системы, т.е. открытые для притока энергии (вещества) извне; б) макроскопические системы, т.е. системы описываются нелинейными уравнениями.

Следует также отметить, что диссипативные структуры являются устойчивыми образованиями, и их устойчивость определяется устойчивостью внешнего источника энергии.

В природе существуют и иные упорядоченные структуры, которые возникают в диссипативных системах. Диссипативная система является подсистемой больших неравновесных термодинамических систем.

Устойчивость и неустойчивость. Критические состояния. Бифуркации. Асимметрия.

Рис. 9.5. Состояние системы Неравновесная термодинамика связала пороговый характер с неустойчивостью,

показав, что новая структура всегда является результатом раскрытия неустойчивости в результате флуктуаций. Можно сказать о "порядке через флуктуации". С математической точки зрения, неустойчивость и пороговый характер самоорганизации связаны с нелинейностью. Таким образом, пороговый характер самоорганизации связан с переходом из одного стационарного состояния в другое.

Потеря системой устойчивости называется катастрофой. Точнее, катастрофа - это скачкообразное изменение, возникающее при плавном изменении внешних условий. Математическая теория, анализирующая поведение нелинейных динамических систем при изменении их параметров, называется теорией катастроф.

Теория катастроф определяет область существования различных структур, границы их устойчивости. Для изучения же динамики систем необходимо знать, каким именно образом новые решения уравнений "ответвляются" от известного решения. Ответ на такие вопросы дает теория бифуркаций (разветвлений), то есть возникновения нового решения при критическом значении параметра. Момент перехода (катастрофический скачок) зависит от свойств системы и уровня флуктуаций.

101

Возникновение нового качества происходит на основании усиления малых случайных движений элементов – флуктуаций. Это в частности объясняет тот факт, что в момент бифуркации состояния системы возможно не одно, а множество вариантов структурного преобразования и дальнейшего развития объекта. Таким образом, сама природа ограничивает наши возможности точного прогнозирования развития, оставляя, тем не менее, возможности важных качественных заключений.

В сложных системах параметр (характеристика или свойство системы) X может изменяться под действием управляющего (или возмущающего) параметра . Рассмотрим диаграмму (X, ). Оказывается, что при малых существует одно решение, характеризующее термодинамически устойчивое состояние, а при больших - существует два устойчивых состояния с разными значениями X. Переход к новому состоянию при кр под действием флуктуации называется явлением бифуркации.

Рис. 9.6. Явление бифуркации Рассмотрим механический аналог точки бифуркации. Если "бутылку" с

сообщением бросить в реку точно на середину, она пойдет через правый или левый рукав в зависимости от случайного действия около точки "волнореза".

Значение элементарной теории катастроф состоит в том, что она сводит огромное многообразие ситуаций, встречающихся на практике, к небольшому числу стандартных схем, которые можно детально исследовать раз и навсегда.

Сейчас теория катастроф широко применяется в механике конструкций, метеорологии, аэродинамике, оптике, теории кооперативных явлений, квантовой динамике. Но главное заключается в том, что эта теория подводит эффективную стандартную базу под описание качественных изменений в нелинейных уравнениях, моделирующих системы, далекие от равновесия. Она является основой анализа в теории бифуркаций, в теории переходов термодинамических систем в новые структурные состояния.

102

Глава 10. Концепции появления живого на Земле

Основные характеристики живого

После изучения предыдущих научных тем, мы можем ответить (более или менее подробно) на вопросы:

Что такое Вселенная? Как она ―устроена‖? Как она развивается?

Возникают новые вопросы: Что такое Жизнь? Как она возникла?

Из чего она ―построена‖?

К настоящему времени считается общепризнанным, что возникновение жизни на Земле представляло собой закономерный процесс. Что характерно для жизни? Что можно назвать живым и что надо считать неживым? Какие процессы идут в живых существах или, другими словами, каков метаболизм современных живых существ?

Одно из главных затруднений, стоящих перед биологами, - как строго разграничить живое и неживое. Действительно, не всегда просто провести четкую границу между самыми низшими, одноклеточными или предклеточными организмами, с одной стороны, и крупными неживыми молекулами - с другой. Или между крайне простыми способами метаболизма и размножения, очень сходными с химическими реакциями и сложными химическими взаимодействиями очень крупных молекул, которые по многим причинам надо считать неживыми. Долгое время считалось, что характерной особенностью живых организмов – наличие в них белка, так как их метаболизм определяется свойствами белков. Однако белок можно синтезировать и без участия живых организмов.

Академик Опарин: жизнь - ―белковые тела, обладающие упорядоченным обменом веществ‖.

Но в этом определении не учитывается важное свойство живых организмов - размножение.

Академик А.А.Ляпунов: жизнь - ―высокоустойчивое состояние вещества, использующее для выработки сохраняющих реакций информацию, кодируемую состоянием отдельных молекул‖. Определение жизни, предложенное биологами

таково: «жизнь есть макромолекулярная (решающую роль играют белки и нуклеотиды) открытая система, для которой характерна определенная иерархическая организация, а также способность к самовоспроизведению путем передачи наследственной информации и изменчивости на основе мутаций, обмен веществ и тщательно регулируемый поток энергии".

«Жизнь - кодированная информация, которая сохраняется естественным отбором» (Фрэнк Типлер, 1995).

Живой целостной системе присущи следующие свойства: -множественность элементов, из которых она состоит;

-наличие связей и взаимодействий с помощью этих связей как между элементами, так и с внешней средой;

-согласованная организация взаимодействия элементов в пространстве и во времени, направленная на осуществление функций живой системы.

103

Живой системе присущи основные характеристики:

1.Единство химического состава.

98% - 4 элемента: С,O,N,H и биополимеры (белки, нуклеионовые кислоты, ферменты и т.п.).

2.Открытость живых систем - обмен веществ (метаболизм).

3.Живые системы - самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующиеся системы.

4.Живые системы - самовоспроизводящиеся системы. Сохраняется жизнь вида.

5.Изменчивость.

6.Способность к росту и развитию.

7.Раздражимость живых систем.

8.Целостность и дискретность.

Концепции происхождения жизни

Креационизм

Согласно этой концепции, жизнь возникла в результате некоего сверхъестественного события в прошлом, что чаще всего означает божественное творение. Конечно, первое, что вспоминается, это библейская концепция происхождения жизни.

Вот что говорится в Библии:

Первая книга Моисеева. БЫТИЕ

Вначале сотворил Бог небо и Землю.Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездною;

иДух Божий носился над водою.

Исказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог

свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.

Ибыл вечер, и было утро: день один..

Исказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, Душу живую; и птицы да полетят над

Землею, по тверди небесной.

Исотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела

вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.

Иблагословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы

да размножаются на Земле.

Ибыл вечер, и было утро: день пятый.

В1650 году ирландский епископ Ашер рассчитал, что Земля возникла в октябре4004 года до н.э. Существует множество других подобных "вычислений".

Самопроизвольное зарождение жизни из неживого вещества

104

Теория очень древняя, распространенная еще в Китае, Египте и Вавилоне. В Греции она нашла проявление в учении Эмпедокла об органической эволюции. Ее же придерживался и Аристотель. Аристотель связывал все организмы в непрерывный ряд- ―лестницу природы‖ (scala naturae): ―Ибо природа совершает переход от безжизненных объектов к животным с такой плавностью поместив между ними существа, которые живут, не будучи при этом животными, что между соседними группами, благодаря их тесной близости, едва можно заметить различия‖. Согласно Аристотелю, определенные частицы вещества несут в себе "активное начало", способное в подходящих условиях создать живой организм. Это "начало", по мнению Аристотеля, можно обнаружить в оплодотворенном яйце, гниющем мясе, тине и солнечном свете: "Таковы факты - живое может возникать не только в результате спаривания животных, но и разложения почвы...

Некоторые растения развиваются из семян, а другие самозарождаются под действием сил природы из разлагающейся земли или определенных частей растений..."

Все живое - из живого. Биогенез

На рубеже XVI-XVIIв.в. Ван Гельмонт описал эксперимент, в котором ему удалось из грязного белья и пшеницы, помещенных в темный шкаф, получить мышей. Активным началом зарождения мыши Ван Гельмонт считал человеческий пот. В 1688 году флорентийский биолог и врач Франческо Реди провел более строгий эксперимент: в сосуды было помещено мясо, рыба, змеи; часть сосудов была запечатана, часть оставалась открытой. Выяснилось, что в запечатанных сосудах никакого зарождения не произошло, в открытых же завелись личинки мух. Проведя ряд экспериментов, он получил данные, подтверждавшие мысль о том, что жизнь может возникнуть только из предшествующей жизни (концепция биогенеза). Ученый сформулировал свой знаменитый принцип (принцип Реди)-Omne vivum e vivo (все живое из живого). Но это означает, что жизнь - вечна.

В 1765 году Ладзардо Спалланцани подвергнул мясные и овощные отвары кипячению и сразу же запечатал их. Через несколько дней он исследовал отвары и не обнаружил никаких признаков жизни. Из этого он заключил, что высокая температура уничтожила все живое, и ничего нового уже не могло возникнуть. Окончательно теория самозарождения была повержена в опытах Луи Пастера, доказавшего справедливость теории биогенеза, т.е. происхождения жизни из предшествующей жизни.

Теория биогенеза порождает проблему. ―Если для возникновения живого организма необходим другой живой организм, то откуда взялся самый первый живой организм?‖

Концепция занесения жизни на Землю из Космоса ( панспермия)

Данная концепция не предлагает никакого механизма возникновения жизни, просто выдвигая постулат о внеземном ее происхождении. Швед А.Аррениус: ―семена жизни‖ могли быть заброшены на Землю с других планет. Утверждается, что жизнь могла возникать неоднократно в различное время и в разных местах Вселенной. При изучении метеоритных материалов действительно были обнаружены некоторые вещества - предшественники живого, а также структуры, похожие на простейшие микроорганизмы. Однако трудно объяснить, как микроорганизмы способны сохранить свою жизнеспособность при столь длительных путешествиях, будучи не защищенными от ультрафиолетового излучения. Вероятно, они могли сыграть свою роль в зарождении или

105

разнообразии земной жизни. Но остается нерешенным вопроскак зародилась жизнь на другом космическом теле, с которого "эмигрировали" эти споры.

Биохимические концепции зарождения жизни (абиогенез)

Исторически эта концепция связывается с именем замечательного русского ученого А.И. Опарина: в 1924 Л.И.Опарин опубликовал работы: ―От разрозненных элементов к органическим соединениям‖ и ―От органического вещества к живому существу‖. Опарин высказал мнение, что в условиях первичной атмосферы Земли, значительно отличающейся от нынешней, мог происходить синтез всех необходимых для зарождения жизни веществ-предшественников. В далекие геологические эпохи условия на поверхности Земли резко отличались от современных.

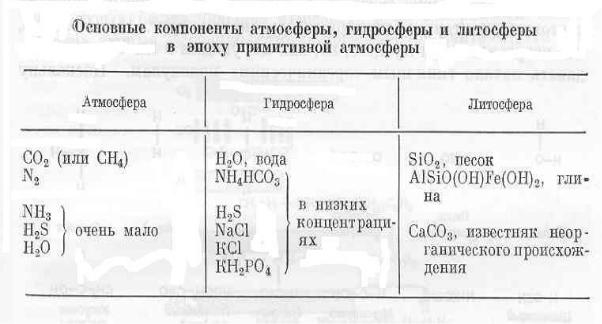

Таблица 10.1.

Считается, что первичная атмосфера состояла преимущественно из аммиака, воды, метана, окиси и двуокиси углерода. Отсутствие кислорода придавало ей восстановительные свойства. В таких условиях органические вещества (Органические соединения - это химические соединения углерода с другими элементами) могли создаваться гораздо проще и могли сохраняться, не претерпевая распада длительное время. А.И. Опарин полагал, что сложные вещества могли синтезироваться из более простых в условиях океана. Через эту атмосферу легко проникала коротковолновая ультрафиолетовая часть солнечного излучения, которая сейчас задерживается в верхних слоях атмосферы озоном. Иными были и температурные условия. В насыщенной водяными парами нагретой атмосфере были нередки электрические разряды. В этих условиях мог произойти и, по-видимому, произошел абиогенный синтез ряда органических соединений. В океанах постепенно накопились органические вещества и образовался, по выражению Опарина, "первичный бульон", в котором затем возникла жизнь.

Но главный вопрос - механизм перехода от неживого к живому - теория Опарина все же оставляет открытым.

106

Предполагается, что это выглядело следующим образом. Главная роль принадлежала белкам - они образовывали коллоидные гидрофильные комплексы с молекулами окружающей их воды. Эти комплексы формировали своеобразные мицеллы. Слияние таких комплексов друг с другом приводило к их отделению от водной среды, что получило название коацервации. Капли-коацерваты могли обмениваться веществами с окружающей средой и накапливать различные соединения. Различие состава коацерватов открывало возможности для биохимического естественного отбора. В самих каплях происходили дальнейшие химические превращения попавших туда веществ. На границе капель с внешней средой выстраивались молекулы жиров (липиды), образуя примитивную мембрану, повышающую стабильность всей системы. При включении в коацерват или при образовании внутри него первой молекулы, способной к самовоспроизведению тем или иным путем, появлялась первая клеткоподобная структура. Коацерватные капли могли расти и даже размножаться – капли, ставшие большими, делились на две или больше частей. Такие образования А.И.Опарин называет "протобионтами", т.е. предшественниками живых организмов.

Рост размеров коацерватов и их деление, еще статистическое, могло привести к образованию идентичных копий коацерватов. Они также поглощали компоненты окружающей среды, и процесс продолжался. Таким путем мог возникнуть первый гетеротрофный организм, использовавший для питания органические вещества "первичного бульона".

В мире идеи Опарина стали известны в основном из английского перевода его книги [Опарин А.И. The Origin of Life, 2r.ded.. Dover, New "York, N. Y., 270 pp.,1938]. В

1928 г. английский биолог Холдейн (независимо от Опарина) в качестве одного из важнейших факторов он считал ультрафиолетовое излучение Солнца. Под воздействием этого вида энергии в первичной атмосфере Земли формировались самые различные органические соединения. Среди них могли быть сахара и некоторые из аминокислот, необходимые для построения белка. Впоследствии идеи Опарина и Холдейна были объединены английским физиком Берналом в книге "Физические основы жизни" [Bernal J. D., The Physical Basis of Life, Routledge and Paul, London, 80, 1951], который подвел под биологические идеи прочный фундамент физики и химии.

Таким образом, из изложенного вытекает основное положение: живые организмы произошли из неживой природы (абиогенный процесс), причем биологической эволюции предшествовал длительный период химической эволюции

– период образования и усложнения молекул органических соединений.

Это был естественный процесс, связанный с притоком энергии, который проходил

вспецифических условиях, отсутствующих сейчас на Земле.

Внастоящее время рассматриваются два методологических подхода в вопросе происхождения жизни путем абиогенеза:

1. Генобиоз – первичными были молекулярные системы со свойствами первичного генетического кода.

2. Голобиозпервичными являются структуры, наделенные способностью к элементарному обмену веществ при участии ферментного механизма.

Все изложенное требовало экспериментального подтверждения.

В 1953 г. Стенли Миллер поставил эксперимент: в камеру с "атмосферой" (смесь газообразного водорода, аммиака и метана) и водой были вмонтированы электроды для получения электрических разрядов, имитировавших молнии, – возможный источник

107

энергии для химических реакций на первобытной Земле. Потребовалась всего неделя, чтобы в "океане" обнаружилось много различных органических соединений, в том числе аминокислот, аденин, рибозу, другие простые сахара...

В схожем опыте Орджелом были получены короткие НК (олигонуклеотиды). В результате этих исследований стало понятно, что основные органические веществамономеры, необходимые для возникновения полимерных молекул НК и белков, действительно могли быть химически получены в условиях пребиотического мира, т.е. мира, еще лишенного жизни. В отсутствие кислорода, который мог бы их разрушить, а также бактерий и грибов, которые использовали бы их в качестве пищи, эти вещества действительно должны были накапливаться в первобытном океане до консистенции бульона.

При нагревании сухой смеси аминокислот получают цепи аминокислот, которые были названы протеноидами (т.е. белкоподобными веществами). Некоторые протеноиды способны, подобно ферментам, катализировать определенные химические реакции; возможно, именно эта способность была главной чертой, определившей их последующую эволюцию вплоть до возникновения настоящих ферментов.

Смешанные в воде разные виды полимеров могли объединиться и образовать более крупные структуры. Чтобы превратиться в клетку, этот агрегат должен был обладать хотя бы зачатками свойств клетки: липидно-белковой мембраной, отделяющей клетку от окружающей среды и осуществляющей обмен различными веществами между клеткой и средой; белков, способствующих этому обмену со средой, выполняющих роль структурных белков и катализирующих бесчисленные биохимические реакции в клетке; нуклеиновых кислот, содержащих информацию для синтеза совершенно определенных белков. Эти агрегаты действительно обнаруживают какие-то следы всех упомянутых признаков.

Учеными была выдвинута гипотеза - в начале начал лежит не ДНК, не белок, а

РНК.

Такая гипотеза базируется на обнаруженной способности некоторых РНК действовать как катализаторы (ферменты), т.е. заменить в этом смысле белки. Кроме того, для молекулы РНК вполне вероятно ее самовоспроизведение. Таким образом, РНК могла бы быть одновременно и геном, и катализатором его репликации.

Поэтому ученые предложили рассматривать "Мир РНК". Основные стадии эволюции этого мира:

1.Первичные организмы состояли из простых самовоспроизводящихся молекул РНК

;

2.РНК приобрели способность к синтезу белков, что позволило им увеличить скорость репликации ;

3.Произошел синтез липидов, которые сформировали мембрану

4.возникновение клетки ;

5.Передача функции носителя генетической информации двухцепочечным

молекулам ДНК, как более надежным.

Но остается нерешенным вопрос: каким образом возникли первые РНК? Искусственно синтезировать РНК и составляющие их нуклеотиды довольно трудно даже в оптимальных условиях добиологического синтеза. Сегодня выдвигаются гипотезы, в которых признается, что изначально существовало какое-то более простое сравнительно с РНК и,

108

может быть, вовсе на нее не похожее химическое соединение, "подготовившее почву" для мира РНК.

Роль планеты Земля в развитии живого

А не могла ли возникнуть жизнь в холодных газопылевых облаках в далеком космосе, ведь и там обнаружены органические соединения - синильная кислота, формальдегид, метиламин, спирты

В Галактике температура очень низка ( 3К), поэтому реакции образования полимеров идут очень медленно. Кроме того, сказывается отсутствие воды, которая служит катализатором реакций. На метеоритах находят аминокислоты, но опять же отсутствие воды не приводит к дальнейшей химической эволюции.

Вывод: для осуществления абиогенеза необходима планета, но не всякая, а на которой есть вода. Значит, планета должна быть теплой (температура 0-100оС), планета должна быть в ―шубе‖, т.е. окружена атмосферой. (Вспомним, что на Луне температура изменяется от +110оС днем, -120оС ночью). Атмосфера играет роль защитного экрана.

―Зеленая планета‖ -сатмосферой,,, гидросферой и ―комфортными‖ условиями

Обязательно ли должна быть вода и углерод?

Живые организмы состоят из ограниченного числа химических элементов - углерода, кислорода, азота, фосфора, водорода, серы, калия, кальция и магния.

109

Рис. 10.1. Схема абиогенеза Рассмотрим альтернативные варианты :

1. С (углерод) Si (кремний)

Как известно из химии, между кремнием и углеродом есть химическое сходство, поэтому можно предположить возможную замену С на Si в химических соединениях, входящих в состав живого вещества, но соединения Si и Н (аналоги углеводородов) неустойчивы при нормальных температурах.

Поэтому делаем вывод - замена углерода на кремний маловероятна для возникновения жизни.

2. Жидко-аммиачная жизнь.

Посмотрим, что получится при замене кислорода на аминогруппу (=NH) в органической молекуле, т.е. при замене воды на жидкий аммиак (как шутят ученые, когда Бог создавал Человека, черт мог ему ―подсунуть‖ вместо воды аммиак). Но аммиак, как жидкость существует в очень узком температурном диапазоне: от -77.7 до -33.4ОС (всего 44 градуса в отличие от 100 для воды). Кроме того, современные исследования показывают, что в этом случае для деятельности клеточных мембран потребуются соединения CsCl и RbCl, а элементы Cs и Rb очень редко встречаются в космосе, поэтому

ивозникновение таких форм жизни маловероятно.

3.Галоген-углеродная форма жизни.

Можно рассмотреть еще одну возможную замену водорода на галогены F или Cl. Но эти химические элементы также мало распространены в космосе, и наоборот, Н -

110