- •А. Г. Исаченко

- •Марин Тирский и Птолемей были представителями иного направления, восходящего к Полибию и Гиппарху (а в известнойРис. 2. Схема карты мира Птолемея, II в. (реконструкция 1490 г.).

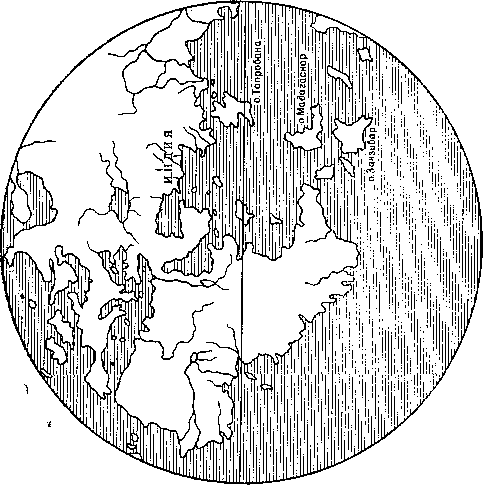

- •,Рис. 3. Мир по Козьме Индикоплову (VI в.).

- •Современная география

- •Анучин д. Н. География. — Энц. Словарь Брокгауза и Ефрона, 16, 1892.

- •Арсеньев к- и. Краткая всеобщая география. СПб., 18118; 20-е изд., 1849.

- •1_Р е к л ю э. Человек и земля [1905—1908], т. 1—6. СПб., 1905—(1909.

- •Inouye s. Die japanische Geographie der letzen zehn Jahre. — «Geogr. Ztschr.», 44, n 7/8, 1938.

- •Van Cleef e. Areal differentiation and the science of geography. — «Science», 115, n 13, 1952.

- •342, 347, 348, 350, 351, 353,354, 390 Акоста (Acosta), Хосе ,112:2, 124 ал-Бакри 80 ал-Балхи 83 ал-Баттани 83

- •1,94, 38)1 Вагенер (Waghenaer), Лукас Янсон 127

- •Вамбери (Vamb£ry), Арминий 182 Ван-Гельмонт (Van iHelmont) Иоган (Ян) б.Аптвст ,122 Вандермелен (Vandermaelen), Филипп .180, 184 Ван Клиф (Van Cleef), Юджин 303,

- •39, 44, 51, 63, 132 Денаиль (Dainville), Франсуа де ;126, 1167, 392

- •291, 392 Дикуил (Dieuil), 75, 78 Димо, Николай Александрович 267,

- •Комаров, Владимир Леонтьевич 309 Коме,некий (,Komienski), Ян Амос 153 Комон (Caumont, de), Арсис де 206 Кондрацки (Kondracki), Ежи 364, 36,6, 384, 394

- •83, 385 Крашенинников, Ипполит Михайлович 268, 209, 307, 012 Крашенинников, Степан Петрович 1135, 139, 140, ,146, 153, ,164, 385 Кребс (Krebs) , Норберт 293, 300, 359, 395

- •125, 194, 205, 235, 350, 392 Кроуфорд (Crowford), Джон 1,82

- •171, 200, 25,7, 268, 272, 273, 385 Крузенштерн, Иван Федорович 158, 1163, 172

- •4Мартиус (Martius), Карл Фридрих Филипп 181 Мартонн (Martonne), Эмманюэль де

- •67, 94, 123, 1(97, 200, 260, 272, 300, 301, 386 Маруашвиди, Лев.А,н Иосифович 139,

- •240, 386 Мэтью Парижский (Mattew Paris), 87, 90

- •363, 396 Нехо, фараон 19

- •363, 396 Пахтусов, Петр Кузьмич 180 Певцов, Михаил Васильевич 219 Пеголотти (iPegolotti), Франческо Бальдуччи 88 Пейтингер (Peutinger), Конрад 71 Пенк (Penk), Альбрехт 223, 251, 285,

- •293, ,294, 300, 396 Пёппиг (Poppig), Эдуард Фридрих 181

- •318, 387 Перевощиков, Дмитрий Матвеевич

- •3Плутарх 60, 68

- •309, 386, 387 Прейсс (Preu|3), Гельмут 164, 397 Преображенский, Владимир Сергеевич 328, 330, 332, з'Зб, 387 Пржевальский, Николай Михайлович 218, 219

- •388 Созиген 52

- •Стойкович, Афанасий 208, 209, 389 Страбон из Амасии 4, 19, 24, 27, 31,

- •Сэмпл (Semple), Элл«н Черчилл 250, 286, 398 Сыма Цянь 21 Сюй Ся-кэ 85 Сюань Цзан 85

- •399 Улугбек 83

- •8Шарпантые (Charpentier), Жан (Иоганн) '188 Шафлярски (Szaflarski), Иозеф 1'67,

- •34,5, 349, 358, 397 Шмитхюзен (Schmithiisen), Йозеф 359—361, 362, 363, 365, 371, 391, 393, 397

- •Содержание

- •1 К. Маркс и ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 20, стр. 500.

- •1 На карте Фра-Мауро удивительно правильно показано Каспийское мо- .Ре. Он же впервые из зарубежных авторов дал название «Rossia».

- •1 Не сохранились также карты вновь открытых земель, составлявшиеся яортугальскими мореплавателями.

- •1 Великий польский астроном, вероятно, занимался и составлением карг; он принимал участие в больших картографических работах своего друга Бернарда Ваповского (Olszewicz, 1957, сир. 29).

- •1 См. Лебедев, 1949, стр. 207—208.

- •1 См. К. Маркс и ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 20, стр. 348.

- •1 «Proceedings of the Royal Geogr. Society». London, vol. IX, 1887, стр. 160—174.

- •1 «The Geographical journal», 48, № 3, ‘1910, стр. 245—246.

- •1 Цитированные работы г. Ф. Морозова, скончавшегося в 1920 г., опубликованы посмертно.

- •1 К. Зауэр, например, принял хорологическую концепцию Геттнера, но лишь сузил сферу охватываемых ею фактов, как это верно заметил р. Дик- кинсон (Dickinson, 1939, стр. 4).

- •1 «Atlas of Finland», 3d ed., Helsingfors, 1928.

- •Iф. Нансен считал, что предание о Винланде лишь сказка (Nansen, 1911,

,Рис. 3. Мир по Козьме Индикоплову (VI в.).

что она шарообразна). Античное учение о зонах было известно в форме схемы Макробия, но не связывалось с шарообразностью Згмди (Исидор Севильский, например, представлял эти зоны на плоской поверхности).

Козьме Индикоплову, который, став монахом, написал (около середины VI в.) «Topogra;phia Christiana» в 12 книгах, принадлежит своеобразная попытка согласовать некоторые общегеогра- фичеокие представления античности е Библией. С самого же начала он заявляет, что христианин не должен увлекаться заблуждениями языческих философов, и восстает против учения о шарообразности Земли и антиподах,а также против мнения о самостоятельности движения звезд и вообще движения мира. Всем этим «заблуждениям» Козьма противопоставляет схему мироздания, основанную «а Священном писании. Видимая земля, по Козьме, подобна скинии (шатру) Моисея. Она имеет форму прямоугольника, длина которого вдвое больше ширины, и окружена прямоугольным же океаном, за которым на востоке люди жили до потопа; там же находится рай, и оттуда берут начало Нил, Тигр, Евфрат и Ганг, протекающие под океаном и затем снова выходящие да поверхность. Океан образует четыре залива: Римский (Средиземное море), Аравийский, Персидский и Каспийский (рис. 3). Хрустальные стены скинии образуют небо, где находится царство Христа и блаженных. Солнце, Луна и звезды передвигаются ангелами (которые, кроме того, посылают ветры). Ночью солнце заходит за высокую гору.

«Христианская топография», антинаучная в своей теоретической части, представляет определенный интерес благодаря сведениям об известных автору странах (имеется, в частности, упоминание о Китае). Это сочинение пользовалось, по-видимому, большой популярностью. В России оно получило распростране-

Рис.

4. Схема карты Беата, 776 г. (Ориентирована

на восток)

ние в XIII—XIV вв. и было широко известно в списках много поздно (в XVI—XVIII вв.).

Основные элементы представлений Козьмы Индикоплова мы встречаем и в сочинениях других средневековых авторов. Так, у «Равеннского географа» рай тоже находится где-то на востоке (видимый мир кончается за Гангом), главные реки берут начало в раю и протекают под океаном, солнце ночью скрывается за горой. Дикуил говорил, что Земля — остров, окруженный океаном, и длина ее в два раза больше ширины.

Карты раннего средневековья имели своей главной целью иллюстрировать библейское учение и чаще всего прилагались к богословским сочинениям. Земля на этих картах имеет форму либо прямоугольника (по Козьме), дибо, чаще, овала или круга, разделенного на три части (в соответствии с Библией, которая гласит, что Ной после потопа распределил три части света между своими сыновьями). Карты эти обычно ориентированы на восток, в центре находится Иерусалим, имеются изображения рая, сказочной страны Гога и Магога, фантастичг- ских народов и чудовищ. Характерны длинные тексты (легенды), размещаемые на самой карте. Очертания суши изображались очень схематично, рисунок примитивен.

Старейшая овальная карта мира известна из монастыря Альби (около 720—730 гг.) Испанский монах Беат (730—798) составил овальную карту, которая служила источником для многих последующих карт вплоть до XIII в. (рис. 4). Дикуил около 825 г. выполнил 1по приказу Карла Великого карту мира «а трех сере- 78 бряных досках. Из более поздетих упомянем прямоугольную «Кот- тониану», или англосаксонскую карту конца X в., круглые карты неизвестного автора около 1080 г. («Туринская карта») и Гвидо Брюссельского (Ш9 г.) и овальную Генриха Майнцского (1110 г.). Съемок в современном понимании этого слова не производилось, но известны некоторые кадастровые работы (в 1086 г. по распоряжению Вильгельма Завозвателя была произведена кадастровая опись Англии, известная под названием «Domesday book»). Не существовало, по-видимому, и карт отдельных стран. Любопытное исключение составляет так называемая мадабская мозаичная жарта (около 560—565 гг.) —древнейшая карта «Святой земли», выложенная плитками на полу церкви; на ней показаны море, торы, реки, селения.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

НАРОДОВ СРЕДНЕВЕКОВОГО

ВОСТОКА (V—XVI вв.)

С VII в. в развитии мировой культуры видную роль начинают играть арабыI; к началу VIII в. они создали огромное государство, охватившее всю Переднюю Азию, часть Средней Азии, северо-запад Индии, Северную Африку и большую часть Пиренейского полуострова. У арабов ремесло и торговля преобладали над натуральным хозяйством. Арабские купцы торговали с Китаем (в середине VIII в. их было много в Гуанчжоу); им были известны Молуккские острова. На восточном побережье Африки они доходили до Занзибара, a ib 'Северной Африке — до Нигера. В XII в. арабы знали о существовании Мадагаскара, а согласно некоторым источникам, в 1420 г. арабские мореплаватели достигли южной оконечности АфрикиI.

В арабскую культуру и науку внесли свой вклад многие покоренные народы. Начавшаяся в середине VIII в. децентрализация Арабского халифата постепенно привела к возникновению крупных местных культурных и научных центров — в Персии, Испании и других областях. На арабском языке писали и ученые Средней Азии. Арабы многое восприняли у индийцев (в том числе систему письменного счета), китайцев (знание магнитной иглы, пороха, /изготовление хлопчатой бумаги). При халифе Ха- руне ар-Рашиде (786—809) в Багдаде была создана коллегия переводчиков, осуществлявшая переводы на арабский язык индийских, персидских, сирийских и греческих научных сочинений.

Особое значение для раз вини я арабской науки имели переводы трудов греческих ученых — Платона, Аристотеля, Гиппократа, Е<вклида, Страбона, Птолемея. В значительной мере под влиянием Аристотеля наиболее прогрессивные мыслители мусульманского мира отвергали сверхъестественные силы, призывали к опытному изучению мира. Среди них надо назвать выдающегося таджикского философа и ученого-энциклопедиста Ибн-Сину, известного под именем Авиценны (980—1037), и жившего в Испании Мухаммеда Ибн-Pouida, или Аверроэса (1126—1198).

Для расширения пространственного кругозора первостепенное значение имело развитие арабской торговли. Общее употребление арабского языка, наличие системы почтовых связей, предписываемые мусульманской религией хождения в Мекку (хаджж) — все это и ар яду с торговлей способствовало распространению географических сведений в пределах Арабского халифата. Уже в VIII в. география рассматривалась как «наука о почтовом сообщении» и «наука о путях и областях». Описания путешествий становятся популярнейшим видом литературы. Из путешественников VIII в. наиболее известен купец Сулейман из Басры, который плавал в Китай и посетил Цейлон, Андаманские и Никобарские острова, Суматру.

В IX в. труды путешественников и описания стран становятся более многочисленными. Несколько из них принадлежит ал-Кал- би (умер в 819 г.); более широко известны «Книга путей и государств» (847—848 гг.) Ибн-Хурдабиха (перса по происхождению), «Книга стран» (около 891 г.) ал-Йакуби, описание Северо- Западной Африки и отчасти Европы ал-Бакри, «Книга сокровищ» (около 900 г.) перса Ибн-Русте, посетившего многие страны Передней Азии, а также Восточную Европу.

Еще больше географических описаний относится к X в. Ибн- Фадлан, участвовавший в арабском посольстве к волжским болгарам (921—922 гг.), дополнил книгу Ибн-Рустз; Абу-Дулаф описал свое путешествие через Центральную Азию в Китай (середина X в.). Один из известнейших арабских путешественников и крупный историк (Риттер называл его «Геродотом Востока»), ал-Масуди из Багдада (ум. в 956 г.), объехал весь Арабский Восток, был в Индии и на Цейлоне и написал «Золотые поля и россыпи драгоценностей» (947 г.) —главным образом исторический труд с географическими вставками (иногда содержащими фантастические сведения). Персу ал-Истахри принадлежит «Книга климатов» (952 г.), в которой описаны Ближний Восток, Средняя Азия, Индия. Ибн-Хаукаль, посетивший все мусульманские страны от Испании и Северо-Западной Африки до Индии, составил «Книгу путей и государств» (977 г.) как дополнение к книге ал-Истахри (преимущественно исторического и политического содержания). Ал-Мукаддаси из Палестины (умер около 1000 г.) около 20 лет провел в странствиях по Передней Азии и 80

Северной Африке и оставил описание мусульманского мира под названием «Лучшая система познания климатов».

С XI в. рассказы о путешествиях и страноведческие описания на арабском языке появляются реже, но все же можно отметить ряд значительных трудов вплоть до XIV в. Хорезмийскому уче- ному-энциклопедисту ал-Бируни (972—1048) принадлежит трактат об Индии; Ибн-Шахрияр написал «Книгу о чудесах Индии». Ал-Идриси (1100—1166), бербер из Сеуты, был автором книги «Утеха для жаждущего пересекать горизонты». Сам он путешествовал мало, но, находясь при дворе норманнского короля Сицилии Роджер.а II, имел возможность использовать различные источники (у наш, в частности, есть первое достоверное упоминание о Мадагаскаре), Абу-Хамид ал-Гарнати. совершивший в 1150—115,3 гг. путешествие по югу Русской равнины, написал «Книгу о диковинных вещах». Иакут ибн-Абдаллах (1179— 1229), по происхождению византийский грек, много лет проживший в Мерве, составил многотомный «Словарь стран». Казвини (1203—1283), которого называют арабским Плинием, написал популярную космографию под названием «Чудеса творения», включающую сведения о Земле и небесных светилах, о животных, народах и т. п. Эта книга пользовалась большой известностью в средние века (в том числе и в Русском государстве). Ибн-Варди (XIII в.) принадлежит описание Индокитая и Суматры под названием «Жемчужина чудес». Абу-л-Фид (1273—1331), курд по происхождению, составил «Перечень стран».

Крупнейшим путешественником средневековья был Ибн-Бат- туташ Танжера (1304—1377). Он совершил между 1324 и 1354гг. два больших путешествия; во время первого из них он посетил Мекку, Восточную Африку, Переднюю Азию, Южную Россию, Среднюю Азию, Западную Индию, Цейлон, Суматру, Китай, а во время второго пересек Сахару до Томбукту. Свои путешествия Ибн-Баттута описал в книге «Подарок бдящим относительно диковин и чудес в путешествиях». ►

После Ибн-Баттуты следует упомянуть еще одного арабского путешественника — ал-Хасана-ибн-Мохаммеда-ал-Ваззана (1495 или 1496—1550), который после принятия христианства получил известность под именем Хуана-Леона Африканского. Ему принадлежит «Описание Африки» (к северу от экватора), в котором наиболее подробные сведения даны о Марокко (основное внимание автор уделял городам).

В перечисленных сочинениях преобладают сведения номенклатурного и историко-политического характера, природе же уделено мало места. В этом отношении не составляют исключения труды, построенные по системе греческих «климатов» («икли- мов»), которые принадлежат ал-Истахри, ал-Мукаддаси, ал-Ид- риеи, Иакуту ибн-Абдаллаху, Абдурахману ибн-Хальдуну (XIV в.). Ал-Идриси и его последователи подразделяли каждый из семи традиционных «иклимов» на 10 секций.

Многие труды представляют собой сухой перечень мест в духе Птолемея, который послужил образцом для ал-Масуди и ал- Идриси—авторов крупнейших сводок. Правда, ал-Масуди в отличие от Птолемея считал, что Африка отделяется морским проливом от неведомого южного материка. (Позднее такого же взгляда придерживался Бируни.) Ал-Идриси же, повторяя ошибку Птолемея, изображал Индийский океан в виде внутреннего моря (однако утверждал, что Атлантический океан на западе омывает берега Китая). Он же говорил о втором русле Нила, якобы впадающем- в Атлантический океан; Гибралтарский пролив, по его мнению, вырыт людьми. В сочинениях этих авторов немало и других ошибок и баснословных сообщений. Многие считали, например, что Волга впадает в Черное море.

В толкование физико-географических явлений ученые, писавшие на арабском языке, не внесли существенного вклада. По словам И. Ю. Крачковского (1957, стр. 21), «можно считать теперь выясненным, что основное значение арабской географической литературы— в новых фактах, сообщаемых ею, а не в теориях, которых она придерживается». Тот же автор указывает на отставание теоретических представлений арабских географов, часто просто следовавших древним грекам, от практического опыта (там же, стр. 21—22).

Пространственный кругозор народов мусульманского мира при всей его широте страдал специфической ограниченностью, вытекавшей из игнорирования христианских стран, если не считать единичных исключений (ал-Йакуби, ал-Идриси). Даже Ибн-Баттута оставил без внимания страны Западной Европы. На западе арабские мореплаватели не выходили за пределы Средиземного моря; Атлантический океан они наделяли всякими ужасами.

У арабов и народов, Находившихся под влиянием арабской культуры, значительное развитие получило математическое направление в географии, чему способствовали успехи в астрономии и математике. При халифе ал-Маамуне (813—833 гг.) были созданы астрономические обсерватории в Багдаде и Дамаске. В IX в. арабские ученые уже знали, что Земля имеет форму шара. Ал-Масуди считал возможным кругосветное плавание, но полагал, что на него потребуется 500 лет. Абу-л-Фид догадался, что при кругосветном путешествии будут потеряны или выиграны одни календарные сутки. Ал-Бируни критиковал геоцентрическую систему Птолемея, но его идея о движении Земли вокруг Солнца не нашла поддержки.

Около 825—830 гг. под руководством создателя логарифмов ал-Хуваризми (умер в 846 г.) были произведены градусные измерения в Месопотамии и Сирии, которые дали для окружности

82Земли цифру около 47 325 к;м. Позднее определением размеров Земли занимался ал-Бируни. В IX в. .начались определения ряда астрономических пунктов (ал-Хуваризми, ал-Баттани, ал-Мис- ри) \ в X—XI вв. эту работу продолжали ал-Бируни, ал-Джили и др. В конце XIII в. Марагинская астрономическая обсерватория (в Азербайджане) составила каталог координат ряда пунктов. Астрономические определения координат производил узбекский ученый Улугбек (1394—1449).

К VIII в. относятся первые упоминания об арабских картах, но они до нас не дошли. В следующем столетии карты создавались как приложения к переводам Птолемея и к географическим описаниям. Ал-Масуди упоминает о карте мира IX в., на которой показано деление на 7 «иклимов». Основатель хорасанской географической школы ал-Балхи (умер в 934 г.) составил атлас с текстам. Его карты опубликованы в упоминавшихся сочинениях ал-Истахри и Ибн-Хаукаля и известны под названием «Атлас ислама» (карта мира и 20 карт отдельных областей, преимущественно Ирана). Карты «Атласа ислама» характеризуются своеобразным геометризмом очертаний: береговая линия состоит из отрезков прямых линий и дуг, острова и моря изображены правильными кругами, реки — прямыми линиями и т. д. Карты лишены градусной сетки, ориентированы на юг. В дальнейшем, несмотря на довольно многочисленные определения широт и долгот, общий стиль арабских карт сохранился. Особняком стоят круглая карта мира и 70 частных карт (каждая из которых изображает 'До часть семи «иклимов»), составленных ал-Идриси в 1154 г. для короля Роджера II; они лишены геометризма и в значительной степени отражают взгляды Птолемея.

В XIII—XIV вв. наблюдается упадок арабской географии. Но еще к XV—XVI вв. относится ряд сочинений, обобщающих опыт арабских, индийских, персидских мореплавателей (Крачковский, 1957). Серия пособий по навигации принадлежит лоцману Ахмеду ибн-Маджиду, который в 1498 г. провел корабли Васко да Гамы от берегов Восточной Африки до Индии. Арабские лоции отличались высокой достоверностью, представляя противоположность страноведческим описаниям и картам, которые очень часто основывались на некритически использованных источниках, слухах и воспоминаниях. По словам Т. А. Шумовского (1961, стр. 146), именно в создании лоций и в арабской математической географии, также обслуживавшей нужды навигации, проявилось гармоническое сочетание теории и практики.

Как отметил А. А. Крубер (1917), арабы собрали в области физической географии много материала, но не сумели переработать его в стройную законченную систему; кроме того, к реальной действительности они примешивали создания своей фантазии. Тем не менее роль арабов в истории науки весьма значительна. Благодаря им в Западной Европе после крестовых походов

83

стала распространяться новая система «арабских» чисел, их арифметика, алгебра, астрономия, химия, а также арабские переводы греческих авторов (в том числе Аристотеля и Птолемея). Однако страноведческие сочинения на арабском языке стали известны в Европе уже после Великих географических открытий. Сочинение ал-Идриси, например, было издано на арабском языке (в Риме) только в 1592 г., а на латинском (в Париже)—в 1694 г.; рукопись Ибн-Баттуты стала известна европейцам только в XVIII в.; ал-Иетахри переведен и издан лишь в 1839 г. Некоторые же сочинения утеряны.

Теперь кратко рассмотрим особенности географического кругозора народов Южной и Восточной Азии. Между Индией, Китаем и странами Малайского архипелага уже к V в. существовали довольно тесные торговые и дипломатические связи.- Эти связи осуществлялись как морскими путями, так и сухопутными (через Юньнань и Бирму). Кроме того, из Китая на запад вела «шелковая дорога».

В первые века нашей эры морская торговля находилась в руках малайцев и индийцев. Малайцы пересекали Индийский океан и колонизовали Мадагаскар '. Индийцы торговали с арабами, со странами Восточной Африки, Средней Азии, с Китаем и Японией; они вели посредническую торговлю пряностями из Малайского архипелага. Еще в 78 г. происходило массовое переселение индийцев на Я|ву; не позднее IV в. они открыли Калимантан. Буддийские миссионеры в первые века нашей эры проникли в Тибет, в VI в. ■— в Японию.

Что касается связей стран Южной и Восточной Азии с Среди- земьем, то после гибели Римской империи и образования Арабского халифача, т. е. в период с VI по XIII в., они почти прекратились. Морская торговля между портами Индийского океана и Южно-Китайского моря с VII в. стала переходить в руки арабов, и иранцев.

Наиболее известные описания путешествий принадлежат китайским паломникам, посетившим Индию, а также прилегающие к ней области, — Фа Сяню (странствовал в 399—414 гг.), Сюань Цзану (в 629—645 гг.) и И Цзину (в 689—'695 гг.). К VIII в. относится трактат Цзя Даня «Описание десяти стран», представляющий своего рода справочник или путеводитель по странам Юго- Восточной Азии. В 1221 г. даосский монах Чан Чунь (1148—1227) совершил путешествие в Самарканд ко двору Чингис-хана и собрал довольно точные сведения о населении, климате, раститель- ност.и посещенных областей. В 1405—1431 гг. с целью овладеть опорными пунктами л а главных морских путях было отправлено семь морских экспедиций во главе с Чжэн Хэ -к берегам Индокитая, Я'ВЫ, Суматры, Индии, Цейлона, Ирана, Аравии и Сомали.

Из средневековых исследователей территории самого Китая следугт отметить Сюй Ся-кэ (1586—1641) , который провел более 30 лет в странствиях по стране; самое большое гго путешествие— по Южному и Юго-Западному Китаю — относится к 1636— 1640 гг. Он пытался привести в систему орографию и гидрографию Юго-Западного Китая, и в частности установить верховья Янцзы. Сюй Ся-кэ пришел к заключению, что Салуэн, Меконг и Красная — самостоятельные реки, а нэ истоки одной реки, как было принято считать (Chiao-Min Hsien, 1958).

В средневековом Китае существовали многотомные официальные описания страны, которые составлялись для каждой новой династии. В них содержались разнообразные сведения по истории, природным условиям, населению, хозяйству и разным достопримечательностям.

Одну из первых карт всего Китая составил Бэй Сю (224— 273). К более позднему периоду (XIV в.) относится карта Китая и сопредельных стран Центральной Азии Цзя Тана. В 1311— 1320 гг. Чу Су-пен составил карту Африки (в XVI в. ее переработал Ло Ху-сын).

Географические знания .народов Южной и Восточной Азии практически не оказали влияния на географический кругозор- европейцев; с другой стороны, географические представления средневековой Европы оставались почти -неизвестными в Индии и Китае, если не считать некоторых сведений, полученных через арабские источники.

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В ЕВРОПЕ (XII—XIV вв.)

В XII в- феодальный застой в экономическом развитии -стран Западной Европы сменился некоторым подъемом: развиваются ремесло, торговля и товарно-денежные отношения, возникают довольно многочисленные города. Основными экономическими центрами были Срадиземье, через которое проходили торговые пути на Восток, и Фландрия. В XIV в. сферой оживленных торговых сношений становится также область Балтийского и Северного морей, где создается Ганзгйский союз торговых городов. С развитием ремесла связан известный прогресс в развитии техники, более широко стали применяться черные металлы. В XIV в. в Европе появляются бумага и порох.

С XIII в. намечается замгтный сдвиг в развитии мореходного искусства: парусно-гребные суда постепенно вытесняются чисто парусными — каравеллами, входит в употребление компасI, создаются первые морские карты — портоланы, совершенствуются способы определения широт (путем наблюдений высоты солнца над горизонтом и применения таблиц склонений солнца). Все это позволило перейти от каботажных перевозок к плаванию в открытом море. В XIIIв. итальянские купцы первыми начали плавать за Гибралтарский пролив — к устью Рейна; с ними успешно конкурировали каталонцы (главным образом с о-ва Майорки).

Торговые пути на Восток находились в руках итальянских городов-республик Венеции и Генуи, которые разбогатели на снабжении и перевозках крестоносцев и на посреднической торговле между Западом -и Востоком. Флоренция же стала крупнейшим промышленным и банковским центром. Именно города Северной Италии в середине XIV в. явились центром Ренессанса — возрождения культуры, науки, искусства. Идеология формировавшейся городской буржуазии нашла свое выражение в гуманизме, знаменующем первый период Ренессанса: возрождается интерес к античной культуре, к изучению древних языков и переводам античных авторов. Первыми виднейшими представителями итальянского Возрождения были Петрарка (1304—1374) и Боккаччо (1313—1375), хотя уже Данте (1265—1321) может считаться его про воз вестником.

Однако наука католических стран Европы в XIII—XIV вв. находилась еще в руках церкви, главным образом монашеских орденов францисканцев и доминиканцев, образованных в начале XIII в. для борьбы с «еретическими» школами. Еще в XII в. 'были созданы первые университеты (в Болонье и Париже), а в

/в. их было уже более 40. Но они находились под контролем церкви, в преподавании главное место занимало богословие. Церковные соборы 1209 и 1215 гг. постановили запретить преподавание физики и математики АристотеляII. Правда, в конце

в. Аристотель был допущен в университеты, но очищенный от того, что могло противоречить Библии, и приспособленный к христианской теологии. Виднейший пргдставитель доминиканцев ■Фома Аквинский (1225—1276) сформулировал официальное учение католицизма, используя реакционные стороны учения Аристотеля. (Он заимствовал также многие положения Ибн-Сины, но придал им иной юмысл.)Ив францисканцев вышли наиболее передовые философы средневековья— Роджер Бэкон (1214—1294), выступивший против схоластического начетничества и призывавший к опытному изучению природы, а также Уильям Оккам (ок. 1300 — ок. 1350) и другие номиналисты, которые в борьбе с «реалистами» тоже доказывали необходимость опыта и положили начало разложению' официальной .схоластики.

Развитие международных сношений, мореплавания, городов; должно было способствовать расширению пространственного кругозора и возбуждать интерес к географическим знаниям. Однако существенный пропрэос в этом направлении наметался ,не сразу. Весь XII век .и первая половина XIII представляют в истории географии период выхода из спячки и пробуждения к интеллектуальной жизни. В это время главным фактором расширения географических представлений европейце® были крестовые походы,, предпринятые между 1096 и 1270 гг. под предлогом освобождения «Святой земли», но в расчете на наживу, захват торговых путей и восточных рынков. (На рассказах крестоносцев, в частности, основан труд английского хрониста Мэтью Парижского «Итинерарий в Святую землю».) Общение с сирийцами, .персами- и в особенности с арабами значительно обогатило европейскую культуру (о чем уже была речь ранее).

Известную роль сыграли паломничества XII в., из которых надо упомянуть путешествие игумена Даниила из Киева в Иерусалим (в 1113—1115 гг.), описанное им в «Хожении», имевшем большую иопулярнось (сохранилось до 70 списков), и странствие раввина Вениамина из Туделы в Наварре (в 1160—,1173 гг.) по разным странам Востока. В записках Вениамина упомянуты многие страны Востока вплоть до Цейлона и Китая, .но трудно понять, какие из них он посетил лично м о каких писал понаслышке.

Более заметный перелом в развитии географических представлений наступает приблизительно в середине XIII в. Одной из косвенных причин этого перелома послужила монгольская экспансия, которая к 1242 г. достигла своего крайнего западного предела. С 1245 г. лапа римский и христианские короли начинают отправлять к монгольским ханам свои посольства и миссии с дипломатическими, разведывательными целями и в надежде обратить монгольских правителей в христианство, а также разыскать легендарного царя священника ИоаннаI. Вслед за дипломатами и миссионерами «а восток устремились купцы. Большая доступность стран, находившихся под монгольским владычеством, в сравнении с мусульманскими странами, а также наличие хорошо налаженной системы связей и путей сообщения открывали европейцам путь в Центральную и Восточную Азию.

Первыми значительными по своим географическим результатам были путешествия в столицу Монгольской империи Каракорум посла папы Иннокентия IV, францисканского монаха Джованни Плано Карпини (в 1245'—1247 гг.) и посла Людовика IX, также францисканца, Гийома (Виллема) Рубрука (в 1253—1255 гг.). В XIII в. путешествия в столицу монгольских ханов были обычными для русских (в 1264 г. в Каракоруме был даже поставлен русский епископ).

В 1260—1266 гг. венецианские купцы Никколо и Маттео Поло предприняли путешествие в страну татар, в Бухару и Китай. Однако особо заслуженной известностью пользуется Марко Поло, который с 1271 по 1295 г. совершил большие путешествия л о Китаю, посетил Индию, Цейлон, Южный Вьетнам, Бирму, Малайский архипелаг, Аравию, Восточную Африку.

После путешествий Марко Поло из Западной Европы часто снаряжались купеческие караваны в Китай и Индию. В 1340 г. агент одного из флорентийских банков Франческо Бальдуччи Пе- голотти составил специальный путеводитель для купцов. Однако •сами купцы, как травило, не оставляли записей о своих путешествиях. Одним из исключений является рассказ венецианского купца Никколо Конти, относящийся к его странствиям между 1419 и 1444 гг., записанный известным гуманистом Поджо Браччоли- ни. Конти пересек Декан, поднимался по Гангу, побывал в бассейне Иравади, в Китае и Индонезии.

С основанием монашеских орденов францисканцев и доминиканцев оживилась деятельность христианских миссионеров в странах Азии. Францисканцы Джованни Монтекорвино в 1289— 1328 гг., Одорико да Порденоне в 1318—1330 гг. и Джованни Ма- риньола в 1338—-1353 гг. пересекли всю Азию, посетили многие страны и подолгу жили в Пекине.

Из путешественников конца рассматриваемого периода следует отметить Руи Гонсалеса Клавихо, посланного королем Кастилии Генрихом III ко двору Тимура в Самарканд (в 1403— 1406 гг.), и баварца Ганса Шильтбергера, скитавшегося по разным странам Азии с 1394 по 1427 г.

Обследование северной окраины Евразии успешно продолжали новгородцы. После того как ими в XII—XIII вв. были открыты все крупные реки Европейского Севера, они проложили через Сухону, Печору и Северный Урал путь в бассейн Оби. Первый поход на Нижнюю Обь (до Обской губы), о котором имеются указания в летописях, был предпринят в 1364—1365 гг. Одновременно русские мореходы продвигались на восток вдоль берегов материка. К концу XV в. они обследовали юго-западное побережье Карского моря, Обскую и Тазовекую губы. В началеXV в. русские плавали к Груманту (Шпицберген), но не исключено, что эти плавания начались значительно раньше.

В отличие от Азии Африка оставалась для европейцев XIII—

вв. почни таким же загадочным материком, как и тысячу лет назад. Об Эфиопии, например, существовали полуфантасти- ческве представления. Когда окончательно выяснилось, что в Азии нет никакого «царства пресвитера Иоанна», его перенесли в Эфиопию. В начала XV в. итальянские и французские купцы стали посещать торговые города на Нигере.

В XIII в. норманны продолжали плавать в Северной Атлантике. Сохранилась запись о плавании 1266—1267 гг. вдоль западного берега Гренландии примерно до 74° е. ш. (Nansen, 1911) ’. По-видимому, подобные морские походы норманнов не были единичными. С этого времени дальние плавания в Атлантическом океане начинают предпринимать также венецианцы, генуэзцы, а за ними каталонцы, французы, англичане.

В 1291 г. братья Вивальди из Генуи пытались добраться до Индии морским путем вокруг Африки, но об их судьбе ничего не известно, точно так же как о плавании каталонца Феррера в 1346 г. вдоль западного побережья Африки к «Золотой реке». В 1312 г., по-видимому, моряки из Шербура повторно открыли два из Канарских островов (известных еще в древности), а к 1350 г. все острова этого архипелага, а также о. Мадейра уже были известны. Что касается Азорских островов, то предположение об их открытии к середине XIV в. не подтверждается вескими дока1зательствами.

Рассказы о плаваниях в Атлантическом океане уэльского принца Медока (конец XII в.) и братьев Дзет из Венеции (около 1390 г.) носят легендарный характер.

С развитием мореплавания непосредственно связано возникновение н о в о г о типа карт—п о р т о л а н о в, или компасных карт, имевших в отличие от «монастырских» карт прямое практическое назначение в качестве навигационного пособия. Они появились в Италии и Каталонии около 1275—1280 гг. (этим временем датируется так называемая пизанская карта — первый известный портолан). Ранние портоланы представляли собой изображение берегов Средиземного и Черного морей нередко с большей точностью, чем карты XVII—XVIII вв. Особенно тщательно обозначались бухты, мелкие острова, мели и т. п. Позднее появились портоланы западных побережий Европы. Портоланы ориентированы на север, в ряде точек на них нанесены компасные направления, впервые дан линейный масштаб, но градусная сетка наносилась редко (с конца XIV—начала XV в.). Они были в употреблении до XVII в., когда их стали вытеснять морские карты в проекции Меркатора.

Наряду с необычайно точными для своего времени портола- яами в позднем средневековье существовали «монастырские» жарты мира, которые вначале сохраняли свой примитивный характер, хотя увеличились по формату и стали подробнее. Типичный пример представляет круглая Герефордская карта, составленная аббатом Ричардом Хэлдинхэмом в 1280 г. На ней довольно много подробностей, но все пустые места заполнены изображениями фантастических существ (а также текстами). Более высоким уровнем характеризуются итальянские и каталонские карты XIV в. При их составлении использовались портоланы, и потому Средиземное море отображено особенно точно и подробно. К числу наиболее известных принадлежат карты генуэзца Пьетро Висконти (1311 и 1318 гг.), венецианца Марино Сануто (1321 г.) и «Каталонская карта мира», составленная около 1370 г. Абрамом Крекесом с Майорки *.

Эти карты представляют большой интерес как документы, в которых получили ясное отражение географические представления позднего средневековья. С одной стороны, на них мы находим много новых данных, собранных путешественниками по Азии; в частности, впервые появилось название «Китай». На карте Сануто Африка с юга омывается океаном (вероятно, автор основывался на арабских источниках). С другой же стороны, карты этого времени содержат многие небылицы и легенды, в реальности которых были убеждены даже серьезные ученые, вроде •страны «Гог и Магог», «царства пресвитера Иоанна» (на «Каталонской карте» последнее помещено в Нубии) и т. п. Чрезвычайно устойчивым оказалось убеждение в существовании фантастических островов в Атлантике и Индийском океане (их искали даже в эпоху Великих географических открытий). Легендарный остров Бразил впервые появился на карте каталонца Дульсерта в 1325 г.; на другой карте того же автора (1339 г.) показан загадочный «острою Дев». Позднее на одной из карт 1424 или 1426 г. •объявился о. Анталия; на карту Андреа Бьянко (1436 г.) нанесен о. Семи городов. Согласно «Каталонской карте», в Индийском океане имеется 7548 островов, богатых золотом, серебром и драгоценными камнями.

Картографы имели обыкновение некритически наносить на жарту все названия, которые они где-нибудь услышали, — как действительные, так и вымышленные. Нередко искаженные названия одного и того же объекта принимались за новые. Наряду с названием островов, которые были указаны еще в античных источниках, на карту наносились их новые имена, даваемые при повторных открытиях. Вое это приводило к нагромождению наименований, что сильно затрудняет восстановление подлинной истории открытий. Так, согласно Р. Хеннигу (1962, III, стр. 254), у одного только о-ва Лансароте (в Канарском архипелаге) было 19 равных названий!

Путешественники средневековья, даже такие выдающиеся, как Марко Поло, не старались хотя бы приблизительно определить географическое положение различных пунктов, поэтому их сведения часто приводили к большой путанице на картах. Торговцы, дипломаты, миссионеры и просто искатели приключений, на рассказах которых основаны географические знания позднего средневековья, как правило, не заботились и о точной .регистрации естественнонаучных фактов. Нравы и обычаи народов значительно сильнее привлекали их внимание.

Поэтому, несмотря на значительное расширение пространственного кругозора, XIII и XIV столетия дали очень мало нового в области научных географических представлений. Даже описательно-страноведческое направление не обнаруживает свидетельств большого прогресса. Самый термин «география» в это время, по-видимому, не употреблялся, хотя литературные источники, содержавшие сведения, имеющие отношение к географии, стали более многочисленными. Это — рассказы крестоносцев о чудесах Востока, апокрифические сочинения о путешествиях и подлинные описания разных стран, составленные самими путешественниками. Последние, естественно, наиболее важны, хотя по характеру и достоверности содержащихся в них сведений они палево не одинаковы. Большую ценность представляет «Книга Марио Поло», но к ее содержанию современники отнеслись с недоверием. (Лишь во второй половине XIV и в XV в. ее стали ценить; ею пользовался и Христофор Колумб, :и вплоть до XVI в. она служила одним из основных источников для составления .карты Азии.)

С другой же стороны, особой популярностью в XIV в. пользовались описания вымышленных путешествий, полные легенд и рассказов о чудесах (например, о магнитной горе, которая разрушает суда при их приближении, о пучине, поглощающей корабли, и т. п.). Таковы «Книга познания» неизвестного испанского монаха (около 1345—1350 гг.), якобы совершившего путешествие по всем странам; книга о мнимых странствиях английского рыцаря Джона Мандевиля, изданная в Льеже в 1355 г. (ею зачитывались в течение 200—250 лет); сочинение «Счастливое открытие», принадлежащее неизвестному францисканцу из Оксфорда, который будто бы плавал около 1360 г. до самого полюса.Таким образом, к подлинным данным путешественников ученые нередко проявляли меньше доверия, чем к россказням о несуществующем рыцаре Мандевиле, и многие старые заблуждения (например, о Каспийском заливе) переходили из одного сочинения в другое, хотя фактически они уже были опровергнуты.

И тем :не менее даже сочинения, распространявшие подобные заблуждения, оказали определенную услугу науке тем, что возбуждали интерес к неведомым странам и косвенно содействовали территориальным открытиям. Так, в сочинении о фантастических похождениях Мандевиля приводится рассказ о человеке, который совершил кругосветное плавание и вернулся в Европу с запада, плывя из Индии и Китая. Этот рассказ сильно повлиял на географические воззрения XV в. (Сочинение о похождениях Мандевиля было одной из излюбленных книг Колумба.) Авторы подобных сочинений широко использовали и данные о действительных путешествиях, в какой-то мере отражая пространственный кругозор своего .времени. В этом отношении особенно интересна «Книга познания»: мнимое путешествие ее автора, вероятно, придумано лишь для того, чтобы придать более занимательный характер .в общем достоверному перечню известных в то время стран, городов, островов и т. д. В утопическом романе «Книга Б л ан керны», написанном между 1283 и 1286 гг. каталонским философом, писателем и богословом Рамоном Луллием (ок. 1235 — 1315), впервые использованы арабские источники об Африке; имеется, в частности, упоминание о Гане (Дридзо, 1965).

«Географические» о,писания позднего средневековья имели преимущественно топографический характер. Многие из них представляют интерес для истории и этнографии, и лишь в лучших из них имеются .некоторые данные о природе. Так, Плано Карпини в своей «Истории мангалов» приводит некоторые сведения о монгольских степях, упоминает о Северном Ледовитом океане. Рубрук впервые указал на существование нагорья в центре Азии, откуда берут начало главные реки, он же подтвердил, что Каспий не соединяется с океаном, рассказал о некоторых диких животных (кулан и аргали). Однако и его отчете есть немало легендарного и ошибочного. Ч. Б из л и ставит Карпини по точности и объективности сообщаемых сведений выше Рубрука (Beazley, 1901, II, стр. 378—379), но и первый из этих авторов не был свободен от больших заблуждений; по его представлениям, например, Волга и Урал впадают, так же как Дон и Днепр, в «Греческое море».

Более полные и достоверные сведения о посещенных странах дал Марко Поло. В частности, он описывал характерных животных, обращал внимание на полезные растения (лекарственные, ароматические и т. п.) и ископаемые (каменный уголь, нефть). Но и его книга не свободна от небылиц. Сведения о климате Индии, упоминание о муссонах, мы .находим у Монтекорвино; в целом же в рассказах миссионеров, как и ряда других путешественников, много неверных суждений и выдумок. Мало дают для географии дневник посольства Руи Гонсалеса Клавихо и популярная в XV в. книга Ганса Шильгбергера о его скитаниях по разным странам Азии.

В XIII в. появляются русские «азбуковники»; первоначально ■они давали толкование иностранных слов, но в дальнейшем превратились в энциклопедические справочники, содержавшие также сведения (порой баснословные) о разных странах и городах.

Начиная с XIII в. известны энциклопедические сочинения ряда западноевропейских авторов, в которых отчасти рассматриваются те или иные общегеопрафические вопросы. Среди них 20-томное сочинение Фомы (Томаса) Кембриджского «De proprietatibus rerum» (первая половина или середина XIII в.), •сохранившее свою популярность даже в XVI в., в котором четыре книги посвящены географии. Впрочем, сам автор признавал, что у него мало собственного, а лишь слова святых л высказывания философов (в том числе описания «чудес», заимствованные у Плиния). Доминиканскому ученому из Франции Винсенту де Бове (1190—1264) принадлежит энциклопедический труд «Speculum majoris» («Великое зеркало») в 10 томах. Затем надо отметить труды богослова и философа из Швабии, также доминиканца, Альберта Больштедтского, прозванного Альбертом Великим (1193—1280), и Роджера Бэкона, в [сочинении которого «Opus jnajus» (1267 г.) обобщены географические сведения Рубрука (с ним Бэкон лично встречался) и других путешественников. Из более поздних произведений представляют интерес «Книга природы» (1349 г.) Конрада фон Мейгенберга и в особенности космография «Imago Mundi» (1410 г.) Пьера д'Эйи, или Петра Аллиа- куса (1350—1420).

Учение о шарообразности Земли разделяли лишь немногие ученые, знакомые с античной литературой, среди них Альберт Больштедтский, Роджер Бэкон, неизвестный автор книги «Королевское зерцало», вышедшей в Норвегии между 1230—1260 гг., а также Данте и автор рассказа о путешествии Мандевиля. В Италии, где высказывать подобные взгляды было особенно опасно, были сожжены как еретики Пьетро д’Абано (в 1316 г.) и Чек- ко д’Асколи (в 1327 г.), утверждавшие, что Земля — шар.

Р. Бэкон и Пье;р д’Эйи придерживались античного учения

о необитаемости полярных и «сожженной» зо,н, однако Альберт Больштедтский оспаривал этот взгляд и доказывал, ссылаясь на пример Эфиопии и Индии, что тропический пояс пригоден к обитанию и что суша южного полушария большей частью заселена. Под влиянием античных авторов Р. Бэкон и Альберт Больштедтский пытались объяснить некоторые особенности человеческой жизни влиянием природных условий. Последний из названных авторов проводил аналогию между людьми и теми животными (зайцами, медведями), у которых в холодных странах мех белый, а в жарких темный.

Ясного -представления о -разменах земвог-о шара, распределении суши и моря и очертаниях материков еще не существовало. По-видимому, преобладало мнение -о невозможности обойти Африку. Впрочем, это мнение было, вероятно, не столько следствием каких-либо теоретических соображений, сколько вызывалось страхом шерэд мнимыми опасностями («сожженная зона», «магнитная гора», «пучина, поглощающая корабли»), -слухи о которых ведут свое начало еще от карфагенян. Правда, около 1300 г. Боккаччо писал, что Западное море (Атлантический океан) является частью «Эфиопского» (Индийского океана). А в 1306— 1307 гг. Марино Сануто пропагандировал идею морского пути в Индию как верное средство отобрать у сарацин торговлю с этой богатой страной. Трудно, однако, допустить, что у него имелись какие-либо достоверные сведения о возможности такого пути.

Несмотря на то что уже многие путешественники пересекли всю Азию и достигли ее восточных берегов, ясного понятия о размерах этой части света не было и ее протяжение с запада на восток сильно преувеличивали, даже по сравнению с Птолемеем. Альбарт Больштедтский, -основываясь на указаниях Аристотеля, утверждал, что расстояние между Западной Европой и восточными берегами Азии невелико, а Роджер Бэкон, ссылаясь на Сенеку, определял это расстояние всего лишь несколькими днями морского плавания. Эти идеи популяризовал Пь-ep д’Эйи (сочинение которого было настольной к-нишй Колумба).

Можно согласиться с утверждением Э. Мартонна (1939, стр. 15), что средневековье «отмечено -почти полным вырождением общей [физической. — А. И.] географии». Средние века практически не дали новых идей в -области географии и лишь сохранили для будущего некоторые идеи античных географов, тем самым подготовив первые теоретические предпосылки для перехода к Великим географическим -открытиям.

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И НАЧАЛО НОВОГО ВРЕМЕНИ

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ (XV в.)

В

Подъем торгово-промышленной буржуазии в ряде стран Западной Европы, усиление внутренних и международных торговых связей способствовали ликвидации политической раздробленно* сти, свойственной эпохе феодализма, и формированию крупных централизованных государств, таких, как Испания, Португалия, Франция, Англия. К этому же периоду относятся важнейшие события в истории становления централизованного Русского государства— присоединение Новгорода к Московскому государству (1478 г.) и окончательное освобождение от татарского ига (1480 г.).

Из технических достижений этого периода следует отметить изобретшие книгопечатания (точнее, подвижного металлического шрифта) Йоганном Гутенбергом (1397—1468) *. Для развития картографии существенное значение имело изобретение (в Италии) гравюры на_меди.

Неизбежным следствием развития товарно-денежных отношений была все возраставшая жажда золота. «До какой степени, — писал Энгельс,—в конце XV века деньги уже подточили и разъели ианутри феодальную систему, ясно видно по той жажде золота, которая в эту эпоху овладела Западной Европой. Золото искали португальцы на африканском берегу, в Индии, на всем Дальнем Востоке; золото было тем магическим словом, которое гнало испанцев через Атлантический океан в Америку; золото — вот чего первым делом требовал белый, как только он ступал на вновь открытый берег» '.

Из Западной Европы происходила непрерывная утечка золота на Восток, ибо европейцы покупали там значительно больше, чем продавали. Притом торговлю пряностями и другими восточными товарами приходилось вести через посредничество арабов, что усугубляло дороговизну этих товаров. В середине XV в. возникло новое препятствие на пути развития хозяйственных сношений между Западной Европой и странами Востока — турецкие завоевания. В 1453 г. турки захватили Константинополь, а к концу XV в. в их руках пр а кии чески оказались все торговые пути Восточного Сргдиземья. Это обстоятельство дало дополнительный толчок к настойчивым поискам новых путей в страны Южной и Восточной Азии. Пионерами поисков выступили португальцы.

Португалия намного раньше Испании освободилась от арабского владычества; здесь сложилась сильная королевская власть. Положение этой страны на большой морской дороге между Сре- диземьем и Фландрией способствовало развитию торговой буржуазии и созданию значительного флота. Однако основные торговые пути в начале XV в. находились в руках итальянских городов и Ганзейского союза, и португальцы обратили свои взоры на юг, куда их влекли слухи о богатой золотом Гвинее. В 1415 г. они вытеснили мавров из Сеуты, которая стала опорным пунктом Португалии в ее борьбе за Африку. Инициатором систематической организации морских экспедиций оказался принц Энрики (1394—1460), которого в XIX в. стали называть Генрихом Мореплавателем. Вначале он не предполагал, что откроет морской путь в Индию, он преследовал более ограниченные цели: найти золотоносные страны и закрепиться в Северо-Западной Африке, а также разыскать пресловутое «царство пресвитера Иоанна», в котором видел потенциального союзника. Поскольку навигационное искусство стояло у португальцев невысоко, принц Энрики широко привлекал иностранных (преимущественно итальянских) моряков, а также ученых. Он создал обсерваторию и морскую академию.

В 1416 г. была предпринята первая разведывательная экспедиция; в 1418—1419 гг. произошло повторное открытие о. Мадейры, а в 1432 г. — семи Азорских островов (из девяти). В 1434 г. Жил Эанниш впервые обогнул м. Боядор, в 1436 г. была открыта бухта Рио-де-Оро, в 1441 г.—'М. Бранку (Бланко), в 1445 г.— устье р. Сенегал,® 1446 г. — м. Зеленый. К 1461 г. португальски2 моряки достигли входа в Гвинейский залив, в 1472 г. Сикейра пересек экватор, в 1482—'I486 irr. Диогу Кан продвинулся почти до 22° ю. ш., открыв устье р. 'Конго, наконец, в 1488 г. Бартолог меу Диаш обогнул м. Доброй Надежды (названный тогда м. Бурь).

Таким образом, к 1488 г. значительная часть морского пути в Индию была проложена, и возможность достичь Индии стала близкой к реальности.

Северная Атлантика к западу от Европы в XV в. посещалась многочисленными рыболовными судами. Возможно, что еще более чем за сто лет до Колумба баски ходили к богатым рыбой водам Ньюфаундленда. Дальние плавания совершали и французские рыбаки.

В 1473 или 1476 г. датский король послал экспедицию во главе с Пинингом и Потхорстом для поисков новых земель на севере. Экспедиция достигла берегов Гренландии, а кормчий Скольв добрался до «Тресковой земли» (по-видимому, Лабрадор или Ньюфаундленд). Результаты этого плавания тогда не привлекли внимания, так как основные надежды европейских королей и купцов связывались с достижением богатых южных стран и островов.

В 70—80-х годах XV в. в Португалии было снаряжено несколько экспедиций для поисков легендарных островов Атлантического океана, но об этих экспедициях почти нет никаких сведений. С 1480 г. поисками островов «Бразил» и «Семи городов» занялись бристольские купцы.

Эти плавания были источником слухов, которые впоследствии дали повод некоторым исследователям оспаривать приоритет Колумба в открытии Америки. В XVI в. ходили слухи об открытии португальцами неких «золотых» и «серебряных» островов, а также о-ва «Семи городов». Подобные легенды послужили основанием для некоторых португальских историков утверждать, что их соотечественники открыли Бразилию еще в 1447 г. и чуть ли не в 1342 г. Эта точка зрения усиленно пропагандировалась в 30-е годы нынешнего столетия (Cortesao, 1937). Недавно близкий взгляд стал отстаивать А. Дэвис. Он считает, что португальские колонии в Бразилии были основаны во всяком случае до третьего плавания Колумба, т. е. до 1498 г. (A. Davis, 1954).

По другой версии, ведущей свое начало также с XVI в., Мартин Бехайм из Нюрнберга открыл Америку и пролив из Атлантического океана в Тихий еще до Колумба и Магеллана. В XVIII—XIX вв. эту версию защищали некоторые немецкие исследователи. В конце XVIII в. появилась легенда о моряке'из Дьеппа Жане Кузене, который в 1488—1489 гг. якобы открыл устье Амазонки и м. Доброй Надежды. Имеются также сторонники приоритета Джона и Себастиана Каботов, которые будто бы открыли Лабрадор и Ньюфаундленд еще в 1491 или 1492 г. (True, 1956).

Наконец, "в самой Испании еще в конце XV в. ходил слух о некоем таинственном корм чем нисп а нце, который открыл Америку до Колумба, а последний лишь воспользовался эго данными. Эту версию в начале XX в. развивал американский историк А. Ви- ньо' (Vignaud, 1901, 1911). В советской литературе его поддерживает Д. Я. Цукерник (1956, 1959). Если верить этим авторам, Колумб имел предшественника и с самого начала ставил своей целью достичь не Индии, а нового материка; но ему было выгодно распространять слух о том, что он достиг Азии, с целью привлечь туда колонистов.

Однако попытки опровергнуть приоритет Колумба встречают множество обоснованных возражений (Хенниг, IV, 1963; Коган и Афанасьев, 1961; Коган, 19656, и др.). Впрочем, не исключено, что какой-либо мореплаватель XV в. мог случайно достичь берегов Америки до Колумба, но вряд ли было бы правильно рассматривать такое событие как ее открытие, ибо оно не сыграло никакой исторической роли, оно не оказало влияния на географические представления человечества, не говоря уже о тех колоссальных экономических (и политических последствиях, к которым привели плавания Колумба.

Для познания внутренних частей материков XV век дал сравнительно немного. Наиболее выдающимся путешественником XV в. в Азии был тверской купец Афанасий Никитин. Его путешествие продолжалось с 1466 до 1472 г. Он прошел через Шемаху и Персию в Индию, где прожил более трех лет, и одним из первых европейцев проник в глубинные районы страны. В своих записях («Хожение за три моря») Афанасий Никитин сообщает наряду со сведениями о жителях Индии данные о климата, растениях, животных.

В 1447 г. некто Антонио Мальфанте (или Антуан Мальфант) достиг оазиса Туат. Сравнительно оживленные торговые связи европейцы -поддерживали со страной Мали; в 1483 г. португальский король Жуан II направил посольство в столицу Мали Тимбукту. В середине XV ib. некоторые европейцы (среди них — живописец Никколо Бранкалеоне) побывали в Эфиопии. В 1482— 1483 гг. папа римский послал туда францисканскую миссию. В 1487 г. Жуан II одновременно с морской экспедицией Диаша направил на восток с целью разведки морского пути в Индию двух своих доверенных. Один из них — Педру ди Ковильян — добрался до .западного побережья Индии, а на обратном пути был задержан в Эфиопии, откуда послал донесение королю о возможности плавания в Индию. Его донесение поступило уже после открытия Диаша, но, по-видимому, имело значение при подготовке экспедиции Васко да Гамы.

Переходя к географическим представлениям, господствовавшим в Европе накануне Великих географических открытий, надо прежде всего указать на то, что они формировались под решающим влиянием античных авторитетов, и главным образом Птолемея. В это время центрами географической мысли были североитальянские города-республики, в особенности Венеция, которая после длительной борьбы с Генуей заняла господствующее положение в Средиземье. Венеция стала «высшей школой географических и исторических наук, центром всемирной торговли и известий мореплавателей и сборным пунктом всех путешественников» (Риттер, 1864, стр. 185). В библиотеках Венеции накопилось много ценных рукописей и карт, в том числе персидских и арабских, а также лучшие манускрипты Птолемея. Здесь составлялись сборники путешествий и лоции. Венеция стала также крупнейшим картографическим центром (чему немало способствовало процветавшее здесь искусство миниатюры и художественного письма).

Итальянские гуманисты изучали и переводили труды античных географов. В 1410 г. был сделан первый латинский перевод «Географии» Птолемея; начиная с 1475 г. появляются его печатные издания (в XV в. их было шесть, а к концу XVI в. число их достигло сорока). Первое издание Птолемея с картами, гравированными на меди, вышло в Болонье в 1477 г. В Италии же были впервые изданы труды Страбона (1469 г.), Геродота (1474 г.), Феофраста (1483 г.), но они не привлекли к себе такого внимания, как сочинение Птолемея.

Представление о шарообразности 3 е м л и к концу XV в. стало почти общепризнанным. В 1492 г. Мартин Бехайм из Нюрнберга (1459—1506) изготовил первыи~дошедшии до нас глобус (рис, 5). Гуманист и натурфилосЪф~7/»кола» Кузанский, ~ЮУл~КЬебс (1401—1464), почти за сто лет до КопёрншГа высказал мысль о вращении Земли вокруг оси и ее движении вокруг Солнца. В правильности геоцентрической системы сомневался польский астроном Войцех Брудзевский (1445—1497). Однако в университетской науке птолемеевская система мироздания господствовала

Вместе

с идеей шарообразности нашей планеты

ученые XV. в. восприняли взгляды Птолемея

о ее размерах и распределении на

Рис.

5. Схема глобуса Бехайма (1492 г.).

ней суши и моря. Флорентиец Паоло Тосканелли (1379—1482) вновь возродил идею близости западных берегов Европы и восточных берегов Азии. На его карте (1474 г.) простирание Атлантического океана по долготе составляет всего лишь около 130°, т. е. отвечает даже не Птолемею, а скорее Марину Тирскому. Подобную же картину дает глобус Бехайма. В 1959 г. была обнаружена карта мира Генриха Мартелла (1469 г.), на которой Евразия также сильно вытянута по долготе и Западную Европу отделяет от Восточной Азии относительно небольшое расстояние (Афанасьев, Коган, 1964).

Надо, впрочем, заметить, что не все карты повторяли ошибки Марина и Птолемея. Карта Фра-Мауро, изготовленная в 1459 г. для Венецианской республики в стиле монастырских карт, во многих отношениях достовернее более поздних изданий Птолемея. Ее автор использовал портоланы, данные путешественников XIII и последующих столетий, в особенности Марко Поло, арабские источники и материалы португальских открытий, которые король Аффонсу V предоставил ему в обмен на копию карты. Фра-Мауро «е замыкал Индийский океан внутри суши; он показал южную оконечность Африки под названием мыс Диаб

Но карта Фра-Мауро составляла, по-видимому, исключение, и концепция Марина—Птолемея господствовала, тем более что она отвечала стремлению достичь кратчайшим путем Индии и Китая. Согласно традиционной версии, Паоло Тосканелли в 1474 г. убеждал португальского короля Аффонсу V в том, что западный путь в Китай возможен и выгоден. В 1481 г. о предложении Тосканелли стало известно генуэзскому моряку Христофору Колумбу (1451 —1506), у которого план плавания через Атлантический океан возник под влиянием сочинений Пьера д’Эйи и других, более старых авторов. Тосканелли всячески поощрял это намерение Колумба, и последнему в конце концов удалось осуществить свой замысел под испанским флагом.

Но Колумб и Тосканелли не были единственными инициаторами указанного плана. С 1490 г. Джованни Габотто, которого в Англии называли Джоном Каботом (ок. 1450—1498) убеждал англичан снарядить экспедицию для поисков западного пути к восточным берегам Азии.

Таким образом, пока португальцы продвигались на юг вдоль •берегов Африки, в другом месте зрела идея западного морского •пути в Индию и Китай. Эта идея вытекала из общегеографических воззрений, сложившихся в результате прямого или косвенного знакомства с грудами античных географов. Первые практические выводы из теоретических представлений о размерах

Земли и соотношениях материков и океанов сделали представители городов Северной Италии. Но поскольку Венеция и Генуя все еще надеялись вернуть свои традиционные пути на Восток и не были заинтересованы в предлагавшихся проектах, их авторам пришлось обращаться к правителям Испании, Португалии и Англии.

Вера в возможность относительно легко достичь восточных берегов Азии западным путем была, таким образом, лишь следствием очень старого заблуждения и в сущности говорит об отсутствии прогресса в изучении земного шара за 13—14 веков, предшествовавших Великим географическим открытиям. В рассматриваемый период не исчезли и многие другие географические ошибки средневековья. По-прежнему существовало твердое убеждение в том, что легендарные острова существуют в действительности. Тосканелли поместил примерно на равном расстоянии между Европой и Восточной Азией остров «Семи городов». М. Бехайм показал на своем глобусе этот же остров, а также о. Бразил и другие, сопроводив их пространными подписями. Подробнейшее изображение фантастических островов имеется на карте Бенинказы (1482 г.). У Бехайма в Индийском океане показаны «золотой остров» Хриза и «серебряный» Аргир, легенды

о которых восходят к периплу Псевдо-Арриана и Птолемею (эти острова исчезли с карт только в середине XVIII в.). Гренландия в XV в. все еще изображалась в виде полуострова Европы.

Мало обогатились за этот период и представления о природе земной поверхности. Наиболее существенным было опровержение (в результате плаваний португальских моряков) традиционного взгляда о непригодности для жизни экваториально-тропического пояса.

Страноведение не сделало больших успехов и оставалось в подчинении у истории. Оно было представлено немногими, преимущественно историко-страноведческими, сочинениями, которые содержали номенклатурно-топографические сведения и данные о народах, вперемежку с библейскими преданиями и легендарными рассказами. Из больших трудов этого рода надо отметить неоконченное описание Европы и Азии итальянского гуманиста Энея Сильвио Пикколомини (1405—1464; с 1458 г.—папа Пий II). Другому итальянскому гуманисту, Флавио Бьондо, принадлежит «Italia illustrata» — сочинение историко-географического характера, содержащее преимущественно сведения по политической и культурной истории и топографии. Этот автор построил описание Италии по 18 регионам, примерно соответствующим историческим областям времен Римской республики (Яцунский, 1955, стр. 66).

Выдающийся польский летописец Ян Длугош (1415—1480) был автором первого географического описания Польши (под названием «Chorographia»), представлявшего введение к его главному труду «История Польши». Подобно другим средневековым хроникам это произведение начинается с библейских преданий, затем автор описывает климат Польши, ее природные богатства, хозяйство, города. Особенно подробно описана речная сеть страны, а также озера; впервые установлены гидрографические бассейны (Strzelecka, 1954).

Что касается путешественников и мореплавателей, то, за редкими исключениями (например, Диогу Гомиш и генуэзец Кадамо- сто, участвовавшие >в португальских экспедициях 50-х годов

в.), они не оставили записок о своих открытиях.

Нельзя не отметить появления карт отдельных стран. Николай Кузанстй составил около 1464 г. подробную карту Центральной Европы (издана в 1491 г.). Лучшее изображение Северной Европы дал датчанин Клавдий Клавус Нигер в 1424—• 1427 гг. Существует предположение, что еще в 40-х годах XV в. была составлена первая подробная карта Чехии и Моравии, но ее дошла до нас (Kucha, 1954). К концу XV в. относятся первые указания о русских картах, но ни одна из них не сохранилась

век не принес географии больших достижений, но важно было уже то, что в это время произошло возрождение географических концепций античности, началось освобождение географической мысли от церковных догм, усилилось стремление как к открытию новых земель, так отчасти и к более глубокому познанию старых.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ (1492—1550 гг.)

Началом эпохи Великих географических открытий принято считать первое плавание Колумба через Атлантический океан в 1492 г. Как известно, результатом этого плавания было открытие островов Багамских, Кубы и Гаити (Эспаньолы). Вторая экспедиция Колумба (1493—1496 гг.) привела к открытию некоторых островов из группы Малых Антильских, о. Пуэрто-Рико и Ямайки; кроме того, был обследован южный берег Кубы (которую Колумб принял за часть материка). Во время третьего плавания *( 1498 г.) было открыто северное побережье материка Южной Америки с устьем Ориноко и о. Тринидад. Наконец, последняя экспедиция Колумба (1502—1504 гг.) имела своим результатом обследование побережья материка от Гондураса до зал. Дарьен.

Еще до начала четвертого плавания Колумба, после того как в 1497 г. испанское правительство разрешило заселение новых земель, туда потянулись обедневшие дворяне, купцы и авантюристы. В 1499—1500 гг. при участии богатых испанских судовладельцев братьев Пинсон и представителя флорентинского торгового дома в Севилье Америго Веспуччи к северным берегам Южной Америки было снаряжено четыре экспедиции. Одна из них, под начальством Висенте Пинсона, обследовала побережье на протяжении 700—800 миль — до м. Св. Августина (С. Рок) — и открыла устье АмазонкиI. В 1501—1505 гг. испанцы продолжали плавать у южноамериканских берегов и грабить индейские селения.

В 1500 г. .португалец Педру Альвариш Кабрал, направлявшийся в Индию (см. ниже), был отброшен бурей к берегам Бразилии (под 17° ю. ш.), которую назвал о. Санта-Крус. Впоследствии португальские купцы стали плавать сюда за красильным («бразильским») деревом. В 1503—1506 гг. несколько португальских экспедиций пыталось найти в Южной Америке морской проход в Индию. Отправившиеся с той же целью в 1508 г. испанцы Хуан Диас де Солис и Висенте Пинсон открыли берега Юкатана и доказали, что Куба — остров, а в следующем году прошли вдоль берегов Южной Америки на юг до 40° ю. ш. В 1515—1516 гг. Солис открыл Ла-Плату, приняв ее за искомый проход.

Одна из многих спорных страниц истории открытия Америки— плавания Америго Веспучш. По собственному его утверждению, он предпринял четыре плавания — в 1497—1498, 1499— 1500, 1501—1502 и 1503—1504 гг. Наиболее достоверное из них — второе (совместно с испанцем Алонсо Охедой к берегам Гвианы и Венесуэлы). Правда, в последнее время у Веспуччи появилось много защитников, особенно в Италии. В одной заметке утверждалось, что в 1497—1498 гг. он (на испанской службе) открыл берега Мексиканского залива, Флориды и нынешних Соединенных Штатов Америки иплоть до Ч ез ал и гас кого заливаI.

Экспедиции Колумба положили начало конкисте — завоеванию Центральной и Южной Америки.

Первые же сведения о результатах экспедиций Колумба побудили английского короля Генриха VII поддержать инициативу Джона Кабота: уже в 1497 г. он был отправлен на запад отыскивать морской путь в Индию. Кабот раньше Колумба достиг материка Северной Америки (по-видимому, Лабрадора и Ньюфаундленда) .

На следующий год Кабот возглавил вторую экспедицию, но в пути умер, и руководство перешло к его сыну Себастьяну. Мореплаватели прошли к югу до 38 или 36° с. ш., но ничего похожего на Индию или Китай не нашли.

Слухи об открытиях Каботов вызвали отклик в Португалии, откуда в 1500 г. на поиски северо-западного пути в Индию была отправлена экспедиция во главе с Гашпаром Кортириалом, достигшая берегов Лабрадора.

С 1504 г. Ньюфаундлендские отмели стали часто посещаться гасконскими, бретонскими и нормандскими рыбаками, а еще через двадцать лет король Франциск I отправил первую французскую экспедицию в Новый Свет под начальством итальянца Джованни Верраццано, который обследовал атлантическое побережье Северной Америки между 34 и 46° или 50° с. ш., составил его подробное описание, открыл р. Гудзон и пришел к выводу, что здесь нет прохода на запад (но при этом полагал, что полоса суши в этой части материка неширока). В 1534 г. французский корсар Жак Картье в поисках того же морского прохода обследовал Ньюфаундленд и зал. Св. Лаврентия. Еще через год он поднялся по р. Св. Лаврентия до места, где ныне находится Монреаль, а в третий раз (1541 г.) доставил переселенцев и основал г. Квебек. (Однако эта попытка колонизации окончилась неудачей.)

Итак, к середине XVI в. берега Северной Америки были известны европейцам на западе почти до 40° с. ш., а на востоке примерно до 60°; Южная Америка была обойдена вокруг и пересечена с запада на восток по Амазонке. Испанские конкистадоры захватили Мексику, Центральную Америку, Перу, Чили, проникли в бассейны Ла-Платы, Ориноко, Магдалены, Колорадо, Миссури.

Что касается м о р с ко го пути в Индию, то в его открытии португальцы опередили испанцев. Толчком для спешного возобновления поисков пути вокруг Африки послужили успехи первых плаваний Колумба. В 1497 г. король Мануэл отправил экспедицию во главе с Васко да Гамой, которая обогнула м. Доброй Надежды и достигла Мелинды, откуда арабский лоцман Ахмед ибн-Маджид довел корабли португальцев до Каликута {1498 г.). На следующий год Васко да Гама возвратился в Лиссабон с грузом пряностей и дрогоценностей.

Экспедиция Васко да Гамы положила начало цепи португальских колониальных захватов в Индии, Индокитае и Индонезии. Уже в 1500 г. король Мануэл отправил в Индию военную экспедицию во главе с Кабралом, о котором мы упоминали. За нею последовали экспедиции Жуана да Нова (1501 г.), Васко да Гамы 0502 г.) и ряд других. В 1509—1515 гг. Албукерки и д'Алмейда завоевывают Западную Индию. На Цейлоне португальцы укрепились еще в 1505 г., а к 1517 г. окончательно его захватили. В 1511 г. Албукерки покорил Малакку и отправил Антониу Дабреу к Молуккским островам; эта экспедиция обследовала Суматру, Яву и достигла островов Буру и Амбоина. В 1527 г. Жоржи ди Менезиш открыл северо-западный берег Новой Гвинеи.

В 1516 г. португальцы открыли острова Рю-Кю, в 1520 г. они обосновались в Макао; португальские торговцы добирались до Пекина. В 1543 г. несколько португальских моряков, отнесенных к о-ву Кюсю, оказались первыми европейцами в Японии и положили начало торговым отношениям между Португалией и этой страной.

Таким образом, уже в самом начале XVI в. морской путь в Индию и торговля пряностями оказались в руках Португалии. Это в свою очередь побуждало испанскую верхушку продолжать упорные поиски западного морского прохода к островам пряностей. Многочисленные попытки оставались бесплодными, пока корабль из эскадры Фернана Магеллана не совершил первое кругосветное плавание. Его корабли отправились из Севильи 10 августа 1519 г.; в ноябре следующего года Магеллан прошел пролив, носящий теперь его имя, и после четырехмесячного плавания через Тихий океан достиг Филиппинских островов, гдетгогиб в стычке с туземцами (21 апреля 1521 г.). Единственный ш пяти кораблей под начальством дел Кано, обогнув м. Доброй Надежды, вернулся в Португалию 6 сентября 1522 г.

В 1526 г. Себастьян Кабот, перейдя на службу Испании, решил повторить путь Магеллана, но достиг лишь Ла-Платы, откуда поднялся вверх по Паране и Парагваю. В том же году Лоайса прошел через Магелланов пролив и в 1527 г. достиг Молуккских островов. С 1528—1529 гг. испанские мореплаватели неоднократно пересекали Тихий океан от Мексики до Молуккских островов, при этом они открыли многие острова (Соломоновы, Таити, Новые Гебриды и др.), «о впоследствии эти открытия были утеряны из-за того, что мореплаватели не могли точно указать их местонахождение. В 1543 г. Иньиго Ортис де Ретес вторично открыл Новую Гвинею.

За короткий период—менее полувека — произошло небывалое расширение границ известной европейцам части нашей планеты. После плавания Магеллана уже ни у кого не могло оставаться сомнений в шарообразности Земли; была установлена связь всех океанов, и «континентальная» концепция Птолемея потеряла свое значение. Однако к познанию внутренних частей Старого Света почти ничего не прибавилосьОставались неизвестными Австралия, Антарктида, северные берега Азии и Северной Америки. Далеко не сразу сложились и правильные представления о размерах, очертаниях Америки и ее отношении к другим материкам.

Вопрос о том, верил ли сам Колумб в то, что открытые им земли принадлежат к Азии, до сих пор остается спорным, но, так или иначе, сам он до конца своих дней утверждал именно это. Известный историк эпохи открытий, итальянский священник на испанской службе Педро Мартир де Ангиера (1455—1526) уже в 1493 г. высказывал сомнение в правильности такого взгляда. Однако и Джон Кабот в 1497 г. и Кабрал в 1500 г. думали, что попали в Азию.

Америго Веспуччи, плавая у берегов Южной Америки, вначале надеялся найти там Малакку и Каттигару, но в 1503 г. в письме к Лоренцо Медичи высказал мнение, что посещенные им страны следует считать Новым Светом. Это высказывание Веспуччи было опубликовано на разных языках. Лотарингский географ из Сам-Дьё Мартин Вальдзеемюллер, известный также под латинским именем Hylacomylus (1470—1527), в 1507 г. предложил назвать Новый Свет Америкой. Но долгое время это наименование не было общепринятым а если и употреблялось, то лишь применительно к Бразилии (которую часто именовали также Землей Санта-Крус).

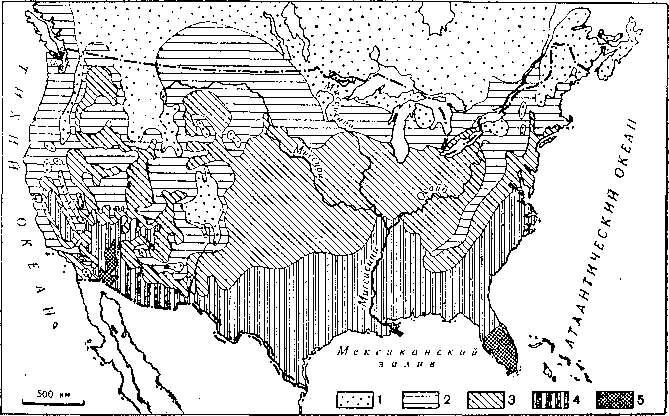

Развитие географических представлений эпохи Великих открытий нашло наиболее яркое отражение на картах того времени, которые получили небывало широкое распространение благодаря книгопечатанию и гравированию на меди. В первой половине XVI в. большинство печатных карт издавалось в виде приложений к «Географии» Птолемея, и картографы стремились согласовать новые данные с Птолемеем, что создавало немало противоречий.

В этсот период часто составлялись, мировые карты, авторы которых старались 6тразйть~бь1стро менявшиеся представления о лике Земли. Среди них «карта Кантино», составленная в Португалии, карты итальянца Контарини, лотарингца Вальдзеемюлле- ра, одного из первых представителей нидерландской картографической школы И. Рейса (Руйша), просвещенного турецкого адмирала Пири Рейса (1468—1554), французского ученого Оронса Фине (1494—1555), португальских картографов ДиогуРШёйрьЫ Диогу Хомена, крупнейшего нидерландского картографа Герарда Кремера (Меркатора,^ tSTSI—1594) , итальянца Джакопо (Якова) Гастальди и некоторые др'угие.

В Италии и Португалии продолжали издаваться портоланы. Нюрнбергская школа славилась своими глобусами.

Необходимость изображения всей поверхности земного шара“сПШулировала разработку картографических проекций, и кконцу этого периода их было известно.,.qjk.cui£l2Q (в частности, во- шли ^употр^блениё сердцевидная проекция Иоганна Вернера и овальная Петра Апиана). Но точность карт оставалась низкой. Особенно сказывалось отсутствие удовлетворительного метода определения долготы. Точного измерения расстояний почти не проводилось, не было инструментальной съемки. В 1533 г. профессор Лувенского университета Гемма Фризиус (1508—1555) впервые выдвинул идею триангуляции, но ее первое осуществление относится к следующему периоду. Французский математик и врач Жан Фернель (1497—1558) в 1525 г. измерил длину дуги меридиана между Парижем и Амьеном и получил сравнительно точную цифру длины большого круга Земли (57 070 туазов, или 40 002 км).

Первые результаты открытий в Новом Свете отобразил на своей карте еще в 1500 г. Хуан де ла Коса (один из штурманов Колумба). Северная Америка (включая берега, открытые Каботами и Кортириалом) показана у него как часть Азии, а Земля Санта-Крус (Бразилия)—как остров, лежащий к востоку от Индии. В 1506 г. Контарини изобразил Старый Свет в восточной ч&атп карты мира, а Китай и Землю Санта-Крус-—в западной. На карте И. Рейса (1508 г.) Гренландия, Лабрадор и Ньюфаундленд образуют северо-восточную оконечность Азии, а Южная Америка изображена в виде особого материка (Земля Санта- Крус, или Новый Свет). Близкую картину дают глобусы Ленокса (1510—1512 гг.) и Шёнера (1515 г.), карты Пири Рейса (1513 г.)

гЛеонардо да Винчи (около 1515—1516 гг.) Iи Вальдзеемюллера (1516 т.). Получалось, следовательно, что между Северной и Южной Америкой где-то должен быть лролив или несколько проливов—это убеждение держалось почти до середины XVI в., хотя Меркаггор уже © /1538 г. локазал Америку как единый материк.

Относительно соединения Америки с Азией никаких достоверных данных в XVI в. еще не могло быть. Некоторые авторы соединяли Северную Америку не только с Азией, но и с Европой (через Гренландию). Только в 1562 г. Яков Гастальди отделил Америку от Азии, неизвестно из каких соображений, загадочным Анианским проливом. '

На глобусе Шёнера (1515 г.) «первые был показан огромный южный материк, охватывающий в виде разомкнутого кольца океан у южного полюса и отделенный проливом от «Бразилии». После этого «Terra australis» долго не сходила с карт. Она присутствует на другом глобусе Шёнера (1523—1524 гг.), на картах Фине (1531, 1536, 1566 гг.), Меркатора (1538 г.), Гастальди (1546, 1548, 1560 гг.) и многих более поздних авторов XVI— XVII вв. (см. Алейнер, 1949). После открытия Магелланова пролива с этим материком стали связывать Огненную Землю (у Пи- ри Рейса «Terra australis» соединена с Южной Америкой), а позднее-также смутные сведения об Австралии.

Средневековые представления о сказочных островах Атлантики оказались настолько устойчивыми, что их продолжали изображать на картах и после открытия Америки. Надежда найти о. Ангшшю и о. Дев не оставляла Колумба. После открытия в 1492 г. о-ва Гаити возникло предположение, что это и есть легендарная Антилия (сам Колумб допускал, что это могла быть страна Офир царя Соломона!). Джон Кабот рассчитывал найти о. Бразил, о. «Семи городов» и поначалу даже принял Лабрадор за последний. Испанцы и португальцы принимали за о. Бразил северные берега Южной Америки. По мере открытия реальных земель названия фантастических островов переносились на другие |Места, но не сходили с карт. Например, на карте Меркатора 1538 г. о. Семи городов показан восточнее Бермудских островов.

История Великих географических открытий получила довольно широкое освещение в литературе того времени. Были опубликованы письма и дневники путешественников, в том числе Колумба, Америго Веспучш, Пигафетты (участника Первого кругосветного плавания). Педро Мартир оставил систематическую летопись истории открытий под названием «De rebus oceanicus et novo orbe» (1510 г.). Испанскому хронисту Гонсало Фернандесу де Овьедо (1478—1657) принадлежат «Обзор естественной истории Индии», изданный в Толедо в 1526 г., и «Общая история Индии», опубликованная в Севилье в 1535 г. Он систематически изложил историю испанских плаваний в Тихом океане и между прочим указал на отсутствие каких-либо сведений, подтверждающих существование Южного материка (но предполагал, что Америка и Азия соединены между собой на севере). Большую историческую ценность представляет «История Индии» Бартоломе JIac-Kacaca (1474—1566), испанского гуманиста, долго жившего среди индейцев. Отметим еще «Правдивую историю завоевания Новой Испании», написанную рядовым конкистадором Берналем Диасом (1495—-1580), участвовавшим в завоевании Мексики.

В 1550 г. венецианец Дж. Б. Рамусио издал «Navigazioni е viaggi» — описание путешествий начиная с древнейших времен.