- •Омск • 2012

- •1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- •1.7. Примеры расчета электрической цепи

- •2.3.1. Цепь переменного тока с активным сопротивлением

- •Мгновенная мощность цепи

- •2.3.2. Цепь переменного тока с индуктивным элементом

- •2.3.3. Цепь переменного тока с емкостным элементом

- •При резонансе напряжений

- •2.6. Пример расчета неразветвленной цепи переменного тока

- •3.1. Основные понятия трехфазной цепи

- •12.2. Однофазные цепи переменного тока

- •12.3. Трехфазные цепи переменного тока

- •10. ЭЛЕКТРОНИКА

3. ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.1.Основные понятия трехфазной цепи

Внастоящее время широкое распространение получили трехфазные цепи, что объясняется следующими причинами:

–при одинаковых напряжениях, мощностях потребителей питание от трехфазной сети позволяет получить значительную экономию материала проводов по сравнению с тремя однофазными линиями;

–трехфазный генератор дешевле, легче и экономичнее, чем три однофазных генератора такой же общей мощности;

–трехфазная система токов позволяет получить вращающееся магнитное поле, которое заложено в принципе действия асинхронных двигателей.

Трехфазной цепью называется совокупность трех цепей, в которых ЭДС источников энергии имеют одинаковую частоту, но сдвинуты между собой по фазе на 120º.

Трехфазная система электрических цепей представляет собой совокупность электрических цепей, в которых действуют три синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые относительно друг друга по фазе и создаваемые общим источником питания.

Система трех ЭДС, равных по величине и сдвинутых по фазе на 120º по отношению друг к другу, называется симметричной.

Часть трехфазной электрической цепи, в которой протекает один из токов трехфазной системы, называется фазой. Фазой являются обмотка генератора, в которой индуцируется ЭДС, и приемник, подключенный к этой обмотке.

Таким образом, однофазная цепь, входящая в состав трехфазной цепи, называется фазой.

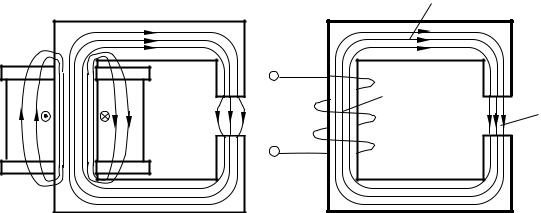

3.2.Получение трехфазной системы ЭДС

Трехфазная система ЭДС создается трехфазными генераторами. В неподвижной части генератора (статоре) размещают три обмотки, сдвинутые в пространстве на 120º. Это фазные обмотки, или фазы, начала которых обозначают буквами А, B, С; концы обмоток обозначают буквами X, Y, Z. На вращающейся части генератора (роторе) располагают обмотку возбуждения, которая питается от источника

68

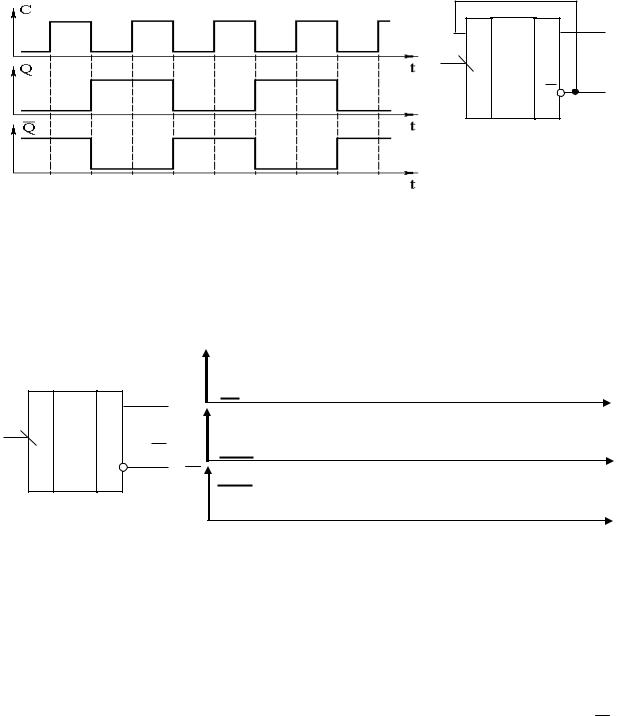

постоянного тока. Ток обмотки возбуждения создает магнитный поток Ф0, постоянный (неподвижный) относительно ротора, но вращающийся вместе с ротором с частотой n. При вращении ротора вращающийся вместе с ним магнитный поток пересекает проводники обмоток статора (А–Х, В–Y, C–Z) и индуцирует в них синусоидальные ЭДС (рис. 3.1). Мгновенные значения этих ЭДС:

еA = Em sin ωt; |

|

|

|||

еB = Em sin(ωt −120°); |

(3.1) |

||||

е |

= E |

m |

sin(ωt |

−240°), |

|

C |

|

|

|

|

|

где Em – амплитудное значение ЭДС каждой фазы.

е

еА еВ еС

|

EC |

t |

EA |

0 |

|

EB

1 |

Т |

1 |

Т |

1 |

Т |

3 |

3 |

3 |

Рис. 3.1. График мгновенных значений и векторная диаграмма трехфазной системы ЭДС

Трехфазный генератор, соединенный проводами с трехфазным потребителем, образует трехфазную цепь. В трехфазной цепи протекает трехфазная система токов, т.е. синусоидальные токи с тремя различными фазами.

В трехфазных цепях различают прямую и обратную последовательности фаз подводимого к нагрузке напряжения. При прямой последовательности фаз (рис. 3.2) напряжение каждой последующей фазы отстает от напряжения предыдущей на угол 120º:

69

uA =U msinωt; |

|

|

uB =U msin(ωt −120°); |

(3.2) |

|

uC =U msin(ωt −240°), |

|

|

где Um – амплитудное значение напряжения каждой фазы.

UA

IA

IC

UC IB UB

Рис. 3.2. Векторная диаграмма трехфазных напряжений и токов при прямой последовательности фаз питающего напряжения и активно-индуктивной нагрузке

UA

IA

|

IВ |

|

UВ |

IС |

UС |

Рис. 3.3. Векторная диаграмма трехфазных напряжений и токов при обратной последовательности фаз питающего напряжения и активно-индуктивной нагрузке

70

При обратной последовательности фаз (рис. 3.3) напряжение каждой последующей фазы опережает напряжение предыдущей на угол

120º:

uA =Umsinωt; |

|

|

uB =Umsin(ωt +120°); |

(3.3) |

|

uC =Umsin(ωt +240°). |

|

|

От последовательности фаз системы напряжений зависит, например, направление вращения ротора асинхронного двигателя.

Отдельные фазы трехфазной цепи принято обозначать буквами A, B, C, а шины на станциях и подстанциях окрашивать соответственно: А – в желтый, В – в зеленый, С – в красный цвет.

Возможны различные способы соединения обмотки генератора с нагрузкой.

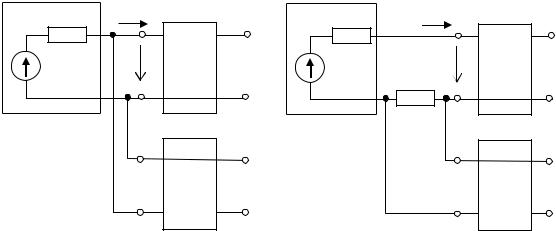

3.3. Схема соединения «звездой» в трехфазных цепях

Несвязанная трехфазная цепь, в которой каждая обмотка генератора питает свою фазную нагрузку (рис. 3.4), требует шесть соединительных проводов. Такая схема практически не применяется.

A |

|

iA (IA) |

|

|

|

|

|

|

|

еA |

|

|

UA |

ZA |

|

|

|

||

X |

|

|

|

|

Z |

Y |

|

UC |

UB |

|

|

|||

|

|

|

||

|

|

|

ZB |

|

еC |

еB |

B |

ZC |

C

iB (IB) iC (IC)

iB (IB) iC (IC)

Рис. 3.4. Несвязанная трехфазная цепь

На практике используют связанные трехфазные цепи, при этом число соединительных проводов от генератора к нагрузке уменьшается до трех или четырех.

71

На электрических схемах трехфазный генератор принято изображать в виде трех обмоток, расположенных под углом 120º друг к другу.

При соединении фаз трехфазного генератора или приемника электрической энергии «звездой» (рис. 3.5) концы фаз источника или приемника Х, Y, Z объединены в общую точку N, которая называется нейтральной или нулевой точкой, а начала фаз подключаются к соответствующим линейным проводам.

|

|

|

Генератор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Приемник |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(IA) iA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UCA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ZA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

еA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UAB |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

iN=iA+iB+iC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

(X,Y,Z) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UB |

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UAB |

|

|

|

UC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ZB |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

еB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ZC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

еC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

(IB) iB |

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UBC |

(IC) iC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

Источник ЭДС |

|

|

|

Линия |

|

|

|

|

|

|

|

|

Нагрузка |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.5. Трехфазная схема при соединении обмоток генератора и приемника по схеме «звезда»

Провода, соединяющие начало фаз генератора и приемника электрической энергии, называются линейными проводами, а провод, соединяющий концы фаз генератора и приемника электрической энер-

гии, называется нейтральным, или нулевым.

В связанных трехфазных цепях различают фазные и линейные напряжения и токи. Фазным называется напряжение между началом и концом фазы генератора или приемника. Фазные напряжения обозначаются прописными буквами с одним буквенным индексом: UΑ,

UΒ , UC . Линейным называется напряжение между началами фаз генератора (или приемника) или напряжение между линейными прово-

72

дами. Линейные напряжения обозначаются прописными буквами с двойным буквенным индексом: U ΑΒ , U BC , UCΑ .

Каждое линейное напряжение при соединении обмоток генератора «звездой» определяется векторной разностью двух составляющих фазных напряжений.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

AB =U A −U B ; |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C ; |

(3.4) |

|

U BC =U |

B −U |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

A . |

|

|||||

UCA =UC −U |

|

|||||||||||

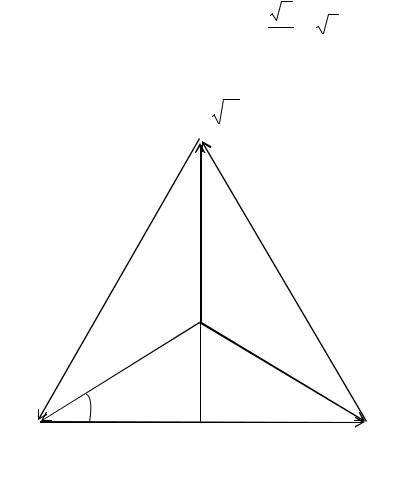

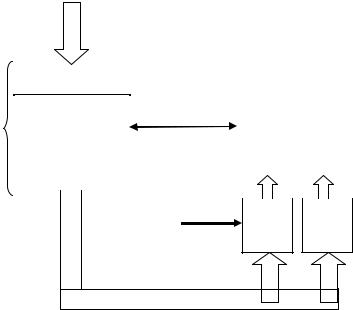

Векторную диаграмму, удовлетворяющую уравнениям (3.4), можно начинать строить с изображения векторов фазных напряжений, выходящих из одной точки под углом 120º друг к другу (рис. 3.6).

-UВ

UАВ |

|

|

|

UА |

|

IA |

|

φ |

|

|

|

IС |

|

|

UВС |

|

|

|

|

φ |

φ |

|

-UС |

UС |

|

||

|

UВ |

||

|

|

IВ |

|

|

|

|

|

-UА UСА

Рис. 3.6. Векторная диаграмма трехфазной цепи при соединении симметричной активно-индуктивной нагрузки «звездой». Векторы линейных и фазных напряжений выходят из одной точки

Вектор U AB определится как сумма векторов U Α и UΒ, вектор UΒC – как сумма векторов UΒ и UC , и вектор UCA – как сумма векторов UC и U Α.

73

Для полноты картины на векторной диаграмме изображаются также векторы токов, отстающих на угол φ от векторов соответствующих напряжений (нагрузка считается симметричной активноиндуктивной). Уравнениям (3.4), связывающим векторы фазных и линейных напряжений, удовлетворяет также топографическая векторная диаграмма, изображенная на рис. 3.7. На топографической векторной диаграмме порядок расположения векторов напряжений соответствует порядку расположения элементов в схеме, а вектор падения напряжения на каждом последующем элементе примыкает к концу вектора напряжения на каждом предыдущем элементе. Вектор, соединяющий концы двух векторов фазных напряжений, исходящих из одной точки, является их разностью. Векторы линейных напряжений образуют равносторонний треугольник. Из векторной диаграммы

UΒC = 2UС cos 30° = 2UC |

3 |

= 3UC . |

(3.5) |

|

2 |

|

|

Следовательно, между линейным и фазным напряжениями в схеме «звезда» существует зависимость

U Л = 3 UФ . |

(3.6) |

UAB

UA

UCA

UC |

UB |

|

|

30º |

UBC |

Рис. 3.7. Топографическая векторная диаграмма трехфазной цепи при соединении нагрузки «звездой»

Соотношение (3.6) выполняется:

–при наличии нейтрального провода при симметричной и несимметричной нагрузках;

–при отсутствии нейтрального провода только при симметричной нагрузке.

74

Ток, протекающий по линейному проводу, называется линейным током IЛ. Ток, протекающий между началом и концом фазы, называ-

ется фазным током IФ. При соединении «звездой» |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

I Л = IΦ . |

|

|

|

(3.7) |

|||||||||

Ток в нейтральном проводе в соответствии с первым законом |

|||||||||||||||||

Кирхгофа определится суммой мгновенных значений токов фаз: |

|

||||||||||||||||

|

|

iN = iА +iΒ +iC . |

|

|

|

(3.8) |

|||||||||||

Для действующих значений рассматривается векторная сумма |

|||||||||||||||||

фазных токов: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3.9) |

||

|

I |

N = I Α + IΒ + IC . |

|

|

|

||||||||||||

Токи в фазах определяются по закону Ома: |

|

||||||||||||||||

I Α = |

U Α |

; I Β |

= |

U Β |

; IC |

= |

UC |

. |

(3.10) |

||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||

|

Z Α |

|

Z Β |

|

ZС |

|

|||||||||||

При симметричной нагрузке |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

I Α = I Β = IC ; ϕΑ =ϕΒ =ϕC , |

(3.11) |

||||||||||||||||

где ϕΑ , ϕΒ , ϕC – углы сдвига по фазе между фазными напряжениями

ифазными токами.

Всоответствии с первым законом Кирхгофа для точки N

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3.12) |

I |

N = I Α + I Β + IC = 0 . |

||||||||

Следовательно, при симметричной нагрузке (см. рис. 3.6) ток нейтрального провода как векторная сумма фазных токов равен нулю (сумма трех векторов одинаковой длины, выходящих из одной точки под углом 120º друг к другу).

Нейтральный провод в этом случае не нужен, и схема из четырехпроводной превращается в трехпроводную.

При несимметричной нагрузке обрыв нейтрального провода вызывает значительное изменение фазных токов, а следовательно, и фазных напряжений, что в большинстве случаев недопустимо. Потребители, рассчитанные на фазное напряжение, при уменьшении фазного напряжения будут работать не в номинальном режиме, при увеличении фазного напряжения могут выйти из строя. Поэтому в цепь нейтрального провода предохранители и устройства защиты не устанавливаются.

Таким образом, при несимметричной нагрузке наличие нейтрального провода обязательно.

75

3.4. Схема соединения «треугольником» в трехфазных цепях

При соединении обмоток генератора «треугольником» (рис. 3.8) конец обмотки фазы А (Х) соединяется с началом обмотки фазы В, конец обмотки фазы В (Y) соединяется с началом обмотки фазы С, конец обмотки фазы С (Z) соединяется с началом обмотки фазы А. К точкам соединения подключаются линейные провода. При соединении «треугольником» трехфазная цепь трехпроводная. В этой цепи

линейное напряжение равно фазному. |

|

U Л =UΦ . |

(3.13) |

iA (IA)

A  Z

Z

еСА еАВ

еСА еАВ

A

A

iAB (IAB)

iCA (ICA)

ZCA ZAB

еВС |

X |

|

ZBC |

Y |

C |

B |

|

C |

B iB (IB) |

||

|

|

|

iBC (IBC) |

iC (IC)

Рис. 3.8. Соединение обмоток генератора и нагрузки «треугольником»

Применяя первый закон Кирхгофа к узлам А, В и С, найдем связь между линейными и фазными токами. Линейные токи обозначаются прописными буквами с одним буквенным индексом: IΑ, IВ , IC , а

фазные токи – прописными буквами с двойным буквенным индексом:

IΑΒ , IΒC , ICΑ .

При соединении нагрузки «треугольником» для векторов тока в соответствии с первым законом Кирхгофа справедливы соотношения:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

Α = IΑΒ |

− ICΑ ; |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IΒ = IΒC |

|

|

|

|

(3.14) |

|||||

− IΑB ; |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IC = ICΑ − IΒC . |

|

|||||||||

76 |

|

|

|

|

|

|

||||

Уравнениям (3.14) удовлетворяет векторная диаграмма на рис. 3.9. На этой диаграмме векторы линейных и фазных токов выходят из одной точки.

|

UAB |

|

|

IC |

IAB |

|

-ICA |

|

|

||

-IBC |

φ |

|

IA |

|

|

||

ICA |

φ |

|

|

|

φ |

|

|

UCA |

|

IBC |

UBC |

|

|

IB

-IAB |

|

Рис. 3.9. Векторная диаграмма трехфазной цепи при |

|

соединении симметричной активно-индуктивной |

|

нагрузки «треугольником» |

|

При симметричной нагрузке |

|

IΑ = IΒ = IC =I Л ; |

(3.15) |

IΑΒ = IΒC = ICΑ = IΦ . |

(3.16) |

Как видно из векторной диаграммы, при симметричной нагрузке

I Л = 2IΦ cos30° = 2IΦ |

3 |

= 3 IΦ . |

(3.17) |

|

2 |

|

|

Таким образом, при соединении «треугольником»: |

|

||

– всегда |

|

|

|

U Л =UΦ ; |

|

|

(3.18) |

– при симметричной нагрузке |

|

|

|

I Л = 3 IΦ ; |

|

|

(3.19) |

– при несимметричной нагрузке для токов справедливы соотно-

шения (3.14).

77

Иногда при анализе трехфазной цепи с нагрузкой, соединенной «треугольником», используют топографическую векторную диаграмму, которую строят исходя из того, что UΦ =U Л . При этом векторы

фазных напряжений, равных линейным напряжениям, изображаются как стороны равностороннего треугольника (рис. 3.10).

IC

-IBC |

|

|

|

|

ICA |

φ |

|

|

|

|

UAB |

|

|

|

UСА |

|

IAB |

|

-ICA |

|

|

|

||

|

φ |

|

IA |

|

φ |

|

|

||

|

|

|

|

|

UBC |

|

|

||

IBC

IB -IAB

Рис. 3.10. Топографическая векторная диаграмма трехфазной цепи при соединении симметричной активно-индуктивной нагрузки «треугольником»

3.5.Мощность в трехфазных цепях

3.5.1.Мощность трехфазной цепи при любом характере нагрузки

Любую схему соединения нагрузки трехфазной цепи можно путем преобразований привести к эквивалентной схеме соединения «звездой».

Трехфазная электрическая цепь состоит из трех однофазных цепей (фаз), поэтому мощности трехфазной цепи можно определить суммой мощностей отдельных фаз.

Активная мощность трехфазной цепи

P = PΑ + PΒ + PC , |

(3.20) |

где РА, РВ, РС – активные мощности фаз А, В, С соответственно.

78

PА =U ΑIΑcosϕΑ ; |

|

|||||||

PВ =U ВI ВcosϕВ ; |

(3.21) |

|||||||

P |

=U |

С |

I |

С |

cosϕ |

С |

, |

|

С |

|

|

|

|

|

|||

где U Α , |

U В , UС – фазные напряжения; IΑ , |

I В , IС – фазные токи; |

||||||||

ϕΑ , ϕВ , |

ϕС – углы сдвига по фазе между соответствующими фазны- |

|||||||||

ми напряжениями и фазными токами. |

|

|

|

|

|

I Α = I Β = IC ; |

||||

При |

симметричной нагрузке |

|

согласно |

(3.11) |

||||||

ϕΑ =ϕΒ =ϕC , следовательно, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PΑ = PΒ = PC =UФIФcosϕ. |

(3.22) |

||||||||

При этом условии с учетом выражений (3.6), (3.7), (3.18), (3.19) и |

||||||||||

(3.20) активная мощность трехфазной цепи |

|

|

|

|||||||

|

P = 3UФIФcosϕ = |

|

3U ЛI Лcosϕ. |

(3.23) |

||||||

Аналогичным образом определяются реактивная и полная мощ- |

||||||||||

ности трехфазной цепи. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Реактивная мощность трехфазной цепи |

|

|

|

|||||||

|

Q = QΑ +QΒ +QC , |

|

(3.24) |

|||||||

где QА, QВ, QС –реактивные мощности фаз А, В, С соответственно. |

||||||||||

|

QА =U ΑIΑsinϕΑ ; |

|

|

|||||||

|

QВ =U ВI ВsinϕВ ; |

|

(3.25) |

|||||||

|

Q =U |

С |

I |

С |

sinϕ |

С |

. |

|

|

|

|

С |

|

|

|

|

|

|

|||

При симметричной нагрузке |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

QΑ = QΒ = QC =UФIФsinϕ. |

(3.26) |

||||||||

При этом условии с учетом выражений (3.6), (3.7), (3.18), (3.19) и |

||||||||||

(3.24) реактивная мощность трехфазной цепи |

|

|

||||||||

|

Q = 3UФIФsinϕ = |

3U Л I Лsinϕ. |

(3.27) |

|||||||

Полная мощность трехфазной цепи |

|

|

|

|

||||||

|

S = |

P2 +Q2 . |

|

(3.28) |

||||||

Полная мощность при симметричной нагрузке |

|

|||||||||

|

S = 3UФIФ = |

3U Л I Л . |

(3.29) |

|||||||

3.5.2. Измерение активной мощности в трехфазных цепях

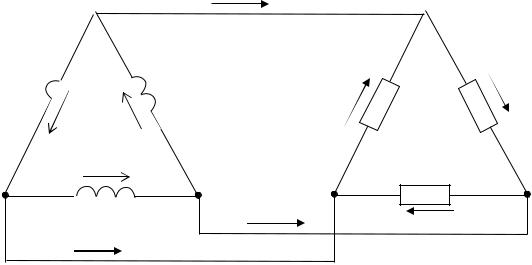

Для измерения мощности трехфазной системы применяют различные схемы включения ваттметров. При симметричной нагрузке в

79

четырехпроводной цепи активную мощность можно измерить одним ваттметром, включенным по схеме, изображенной на рис. 3.11.

А |

* |

|

* |

|

|

В |

|

Z |

N |

Z |

Z |

|

||

|

|

C

Рис. 3.11. Измерение активной мощности одним ваттметром в трехфазной четырехпроводной цепи при симметричной нагрузке

При несимметричной нагрузке мощность трехфазной цепи можно измерить тремя ваттметрами (рис. 3.12).

А |

|

* |

|

* |

W1 |

|

|

В |

* |

|

|

* |

|

Z |

|

|

|

||

|

W2 |

|

|

|

|

|

|

С |

* |

|

|

* |

|

Z |

|

|

Z |

||

|

|

||

|

W3 |

|

|

|

|

|

N

Рис. 3.12. Измерение активной мощности тремя ваттметрами в трехфазной четырехпроводной цепи при несимметричной нагрузке

80

При этом активная мощность трехфазной цепи равна сумме показаний ваттметров:

P = Р1 + Р2 + Р3 , |

(3.30) |

где Р1, Р2, Р3 – показания ваттметров W1, W2, W3 соответственно.

В трехпроводных трехфазных цепях при симметричной и несимметричной нагрузках широко применяют схему измерения мощности при помощи двух ваттметров (рис. 3.13).

А |

|

|

|

|

* |

|

|

|

|

* |

W1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

* |

|

* |

|

|

|

|

|

|

|

Z |

||

|

|

|

|

|

||

|

|

W2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

UAС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UBC |

|

|

Z |

|

|

|

|

|

Z |

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.13. Измерение активной мощности двумя ваттметрами в трехфазной трехпроводной цепи при симметричной и несимметричной нагрузках

На этой схеме токовые (последовательные) обмотки ваттметров включены в фазы А и В, а потенциальные (параллельные) обмотки – на линейные напряжения U ΑC и U BC . Активная мощность нагрузки

равна алгебраической сумме показаний двух ваттметров: |

|

P = Р1 + Р2 . |

(3.31) |

3.5.3. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. Компенсация реактивной мощности

На современных промышленных предприятиях широко распространены потребители электрической энергии, представляющие собой активно-индуктивную нагрузку, которые не только потребляют активную энергию из сети, но и загружают линию передачи реактивной энергией. К таким приемникам электроэнергии относятся асинхронные двигатели, трансформаторы, индукционные электронагревательные установки, люминесцентное освещение и т.д.

Отношение активной мощности к полной показывает, какая доля

81

полной мощности потребляется нагрузкой, и называется коэффициентом мощности.

cosϕ = |

P |

. |

(3.32) |

|

|||

|

S |

|

|

Таким образом, коэффициент мощности численно равен cosϕ .

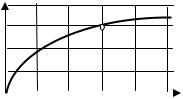

В качестве примера на рис. 3.14 показана зависимость силы тока от cosϕ .

I, А

1000

Ia I

800

600

400

Ip

200

0 |

|

|

|

|

|

cos ϕ |

|

0,75 |

0,8 |

0,85 |

0,9 |

0,95 |

1,0 |

||

0,7 |

Рис. 3.14. Зависимость силы тока от cos φ при напряжении сети U=380 В и Р=500 кВт

Из графика видно, что при снижении коэффициента мощности возрастает реактивная составляющая тока, а следовательно, возрастает общий ток линии.

Генераторы, питающие потребители, рассчитывают на определенную номинальную мощность:

Sн = 3U нIн . |

(3.33) |

При заданном напряжении U н генератор может быть нагружен током, не превышающим номинальное значение Iн (U н и Iн – соот-

ветственно линейные значения напряжения и тока). Поэтому увеличение тока потребителя вследствие снижения его cosϕ не должно

превышать определенных пределов.

Чтобы ток генератора не был выше номинального при снижении cosϕ потребителя, необходимо снижать его активную мощность. В этом случае генератор будет полностью загружен по току и недогружен по активной мощности. Недогрузка генератора активной

82

мощностью влечет за собой снижение КПД всей энергетической установки. Себестоимость электроэнергии от этого повышается.

Важным технико-экономическим показателем является и коэффициент реактивной мощности:

tgϕ = |

Q |

. |

(3.34) |

|

|||

|

P |

|

|

Коэффициент tgϕ наглядно выражает реактивную мощность в до-

лях от активной мощности. Связь между коэффициентом мощности и коэффициентом реактивной мощности выражается следующей зависимостью:

cosϕ = |

1 |

. |

(3.35) |

|

1+ tg2ϕ |

||||

|

|

|

Коэффициент мощности является недостаточным показателем для оценки реактивной составляющей нагрузки, особенно при высоких значениях коэффициента мощности, что видно из зависимостей реактивной мощности Q от коэффициента мощности cosϕ и коэффи-

циента реактивной мощности tgϕ, приведенных в табл. 3.1.

Таблица3.1

Зависимостиреактивноймощностиоткоэффициентамощности иоткоэффициентареактивноймощности

Коэффициент мощности |

|

cos φ |

1,0 |

0,98 |

0,96 |

0,94 |

0,92 |

0,90 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Коэффициент реактивной мощности |

tg φ |

0 |

0,20 |

0,29 |

0,36 |

0,43 |

0,48 |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Реактивная мощность в % |

|

Q |

|

|

|

|

|

|

|

от активной |

|

P |

0 |

20 |

29 |

36 |

43 |

48 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Из таблицы видно, что |

при достаточно |

высоком |

значении |

||||||

cosϕ = 0,96 реактивная нагрузка составляет 29% от активной. Поэтому более показательным является коэффициент реактивной мощности tgϕ, выражающий непосредственное значение реактивной мощности

в долях от активной.

Чтобы повысить экономичность энергетических установок, принимают меры для уменьшения реактивной мощности в линии электропередачи. Коэффициент мощности при этом возрастает.

83

Повышения коэффициента мощности промышленного предприятия можно достигнуть лишь правильным сочетанием направленных на это мероприятий, каждое из которых должно быть технически и экономически обосновано. Мероприятия по повышению коэффициента мощности можно разделить на следующие группы:

1)уменьшение потребления реактивной мощности приемниками электрической энергии без применения компенсирующих устройств;

2)применение компенсирующих устройств.

К первой группе мероприятий относятся:

а) упорядочение технологического процесса, ведущее к улучшению энергетического режима оборудования;

б) замена малозагруженных асинхронных двигателей двигателями меньшей мощности;

в) понижение напряжения питания асинхронных двигателей, систематически работающих с малой нагрузкой;

г) ограничение режимов холостого хода двигателей и трансформаторов;

д) повышение качества ремонта двигателей; е) замена малозагруженных трансформаторов трансформаторами

меньшей мощности.

Правильный выбор мощности асинхронных двигателей и трансформаторов, их качественный ремонт и эксплуатация дают возможность понизить коэффициент реактивной мощности до 0,75 и повысить коэффициент мощности до 0,80.

Однако понижение коэффициента реактивной мощности естественным способом в большинстве случаев не позволяет понизить его до величины, требуемой энергоснабжающими организациями (0,4–0,3). Тогда прибегают к искусственным способам понижения коэффициента реактивной мощности при помощи компенсирующих устройств.

Для компенсации реактивной мощности, потребляемой электроустановками промышленного предприятия, могут быть применены синхронные компенсаторы и статические конденсаторы.

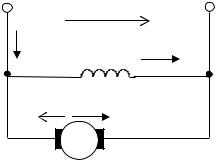

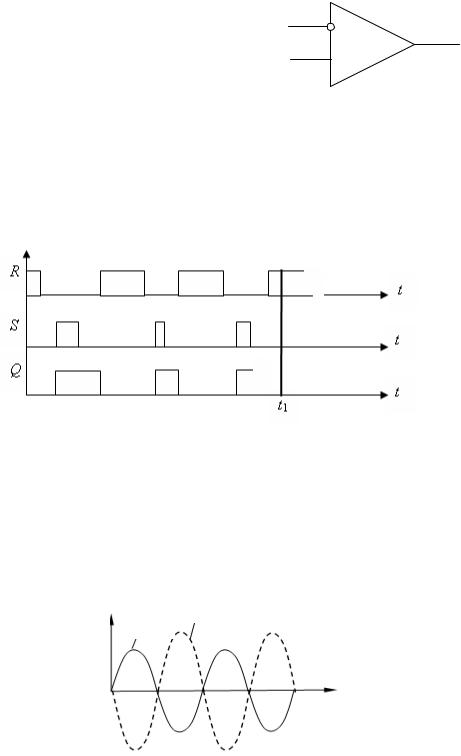

Рассмотрим способ компенсации реактивной мощности статическими конденсаторами. На рис. 3.15 показаны асинхронные двигатели, являющиеся приемниками электрической энергии, и эквивалентная схема одной фазы, в которой обмотка статора асинхронного двигателя представлена активным и индуктивным сопротивлениями. В качестве компенсирующего устройства включены конденсаторы.

Активная мощность одной фазы приемника электроэнергии при

84

заданном напряжении определяется активной составляющей тока Ia:

P =UфIcosϕ =U Ia . |

(3.36) |

A

B

C

I R XL

IC C

I' UФ

I' UФ

Рис. 3.15. Схема включения конденсаторов в качестве компенсаторов реактивной мощности при активно-индуктивной нагрузке (обмотки статора асинхронных двигателей) и эквивалентная схема одной фазы

При заданном значении активной мощности активная составляющая тока должна оставаться неизменной. Наличие реактивной (индуктивной) составляющей тока приводит к увеличению фактического значения тока нагрузки и, как следствие, к увеличению потерь мощности. Снизить ток нагрузки можно только за счет уменьшения реактивной

составляющей тока приемника. |

|

|

|

|||

|

Последнее |

можно осуще- |

UФ |

IC |

||

ствить путем |

параллельного |

|||||

подключения приемника с ем- |

Ia φ |

2 I' |

I |

|||

костным элементом. Все ска- |

|

|

|

|||

|

|

|

||||

занное наглядно иллюстриру- |

|

φ1 |

|

|||

ется |

векторной |

диаграммой |

|

|

||

|

|

|

||||

(рис. 3.16). |

|

|

|

I'p |

Ip |

|

|

Таким образом, c введени- |

|

||||

ем компенсирующего устрой- |

Рис. 3.16. Векторная диаграмма, |

|||||

ства |

уменьшается |

реактивная |

иллюстрирующая компенсацию |

|||

составляющая тока, а следова- |

индуктивной составляющей тока |

|||||

|

|

|

|

85 |

|

|

тельно, уменьшаются полный ток I′ цепи и угол сдвига по фазе между напряжением и полным током цепи.

При определении емкости конденсаторов, необходимых для понижения коэффициента реактивной мощности tgϕ сети до опреде-

ленного значения, исходят из того, что реактивная мощность батареи конденсаторов должна скомпенсировать соответствующую часть реактивной мощности сети. В этом случае реактивную мощность конденсаторов можно определить через активную мощность Р и значения коэффициентов реактивной мощности до установки статических конденсаторов tgϕ1 и после их установки tgϕ2 :

QC = P( tgϕ1 − tgϕ2 ). |

(3.37) |

Величина емкости батареи конденсаторов для одной фазы определяется по формуле

|

10 |

6 Q |

|

||

C = |

|

|

C |

, |

(3.38) |

|

|

|

|||

|

|

3ωU 2 |

|

||

где U – линейное напряжение сети, В; ω = 2πf |

– угловая частота |

||||

питающего напряжения; QC – реактивная мощность конденсаторов; 3

– число фаз.

Обычно при помощи батареи конденсаторов компенсацию угла сдвига фаз осуществляют неполностью, понижая коэффициент реактивной мощности до 0,4–0,3 (коэффициент мощности повышается до 0,90–0,95). Еще большее понижение коэффициента реактивной мощности требует больших затрат на установку батарей конденсаторов, которые в этом случае экономически не оправдываются.

3.6. Примеры расчета трехфазной цепи

Пример 1. Имеется трехфазная четырехпроводная электрическая цепь с нагрузкой, соединенной «звездой» (рис. 3.17).

Дано: UЛ=380 В; RА=6 Ом; RB=8 Ом; RС=10 Ом; XA=8 Ом; XB=6

Ом.

Определить: фазные и линейные токи; активную, реактивную и полную мощности. Построить векторную диаграмму.

Решение.

Из приведенной схемы видно, что нагрузка является несимметричной.

1. Полное сопротивление каждой фазы:

Z A =  RA2 + X A2 =

RA2 + X A2 =  62 +82 =10 Ом;

62 +82 =10 Ом;

86

Z B = RB2 + X B2 = 82 +62 =10 Ом; |

|

||||||

Z |

C |

= R2 |

+ X 2 |

= 102 +02 =10 Ом. |

|

||

|

C |

C |

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

A |

|

|

IA |

|

|

|

|

RA |

|

|

|

|

|

|

|

|||

B |

|

|

|

|

|

XA |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

IB |

|

|

N |

XB |

|||

|

|

|

|

RC |

|

||

C |

IC |

|

|

C |

|

||

|

|

|

|

||||

IN

N

Рис. 3.17. Трехфазная четырехпроводная электрическая цепь при соединении нагрузки «звездой»

RB

B

2. |

Фазное напряжение |

= U Л |

|

380 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

UФ |

= |

= 220 В. |

|

|

|

|

|

|||

3. |

Фазные токи: |

3 |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

I A = |

UФ |

= |

220 |

= 22 А; I B |

= |

UФ |

= |

220 |

= 22 А; IC |

= |

UФ |

= |

220 |

= 22 А. |

|

|

10 |

Z B |

10 |

|

10 |

||||||||||

|

Z A |

|

|

|

|

|

ZC |

|

|||||||

4. Углы сдвига по фазе между фазным напряжением и фазным током:

ϕA = arccos |

RA |

= arccos |

|

6 |

= arccos 0,6 = 53°; |

||||

|

|

10 |

|||||||

|

Z A |

|

|

||||||

ϕB = arccos |

RB |

= arccos |

|

8 |

= arccos 0,8 = 37°; |

||||

|

|

10 |

|||||||

|

Z B |

|

|

||||||

ϕC = arccos |

RC |

= arccos |

10 |

= arccos 1 = 0°. |

|||||

|

|

||||||||

|

|

ZC |

10 |

|

|||||

87 |

|

|

|

|

|

||||

5. Активная мощность трехфазной цепи:

PA=IA UА cos φA=22·220·0,6=2904 Вт; PB=IB UB cos φB=22·220·0,8=3872 Вт; PC=IC UC cos φC=22·220·1=4840 Вт;

P=PA+PB+PC=2904+3872+4840=11616 Вт=11,6 кВт. 6. Реактивная мощность трехфазной цепи:

QA=I AUA sin φA=IA UA X A =22·220·0,8=3872 ВАр;

Z A

QB=IB UB sin φB=IB UB X B =22·220·0,6=2904 ВАр;

Z B

QC=IC UC sin φC=IC UC X C =22·220·0=0;

ZC

Q=QA+ QB+ QC=3872+2904+0=6776 ВАр=6,8 кВАр.

7. Полная мощность трехфазной цепи

S = P2 +Q2  11,62 +6,82 =

11,62 +6,82 =  180,8 =13,4 кВА.

180,8 =13,4 кВА.

|

|

|

UAB |

|

|

|

UA |

|

|

|

|

|

φA |

|

|||

UCA |

IC |

|

IA |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

φB |

|

|

|

|

IB |

|

|

UB |

|

UC |

UBC |

|

Рис. 3.18. Векторная диаграмма для трехфазной четырехпроводной схемы

при соединении нагрузки «звездой»

Построение векторной диаграммы (рис. 3.18) следует начинать с векторов фазных напряжений, которые располагаются под углом 120º друг к другу. Концы этих векторов являются вершинами равно-

88

стороннего треугольника, сторонами которого будут векторы линейных напряжений.

В фазах А и В включена активно-индуктивная нагрузка. Векторы фазных токов IA и IB отстают от векторов фазных напряжений на углы φА и φВ соответственно. В фазе С нагрузка активная, следовательно, фазный ток и фазное напряжение совпадают по фазе.

Пример 2. В трехфазную сеть с линейным напряжением UЛ=220 В включен приемник, соединенный «треугольником», сопротивление каждой фазы которого Z=(10+j10) Ом (рис. 3.19). Найти токи в каждой фазе нагрузки и линии. Рассчитать активную мощность цепи. Построить векторную диаграмму. Найти те же величины в случае обрыва линейного провода А.

A |

|

|

|

IA |

R |

|

XL |

|

|

||

B |

IСА |

IАВ |

|

IB |

|

||

XL |

|

R |

|

|

|

|

|

|

XL |

IВС |

R |

C |

|

||

|

|

|

|

IC |

|

|

|

Рис. 3.19. Схема трехфазной цепи при соединении нагрузки «треугольником»

Решение.

Расчет токов в трехфазной цепи проведем комплексным методом. Примем, что вектор линейного напряжения UAB направлен по действительной оси, тогда

U&AB = 220 В; U&BC = 220e− j120° В; U&CA = 220e j120° В.

Определяем фазные токи:

I&AB = |

U&AB |

= |

|

220 |

|

=15,6e− j45° =11− j11 А; |

|||

|

|

10 + j10 |

|||||||

|

|

|

Z |

|

|

||||

I&BC = |

U&BC |

= |

220e− j120° |

=15,6e− j165° = −15 − j4,03 А; |

|||||

Z |

|

||||||||

|

|

|

10 + j10 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

89 |

I&CA = |

U&CA |

= |

220e j120° |

=15,6e j75° = 4,03 + j15 А. |

|

10 + j10 |

|||

|

Z |

|

||

Находим линейные токи:

I&A = I&AB − I&CA =11− j11−( 4,03 + j15 ) = 6,97 − j26 = 26,9e− j75° А; I&B = I&BC − I&AB =15 − j4,03 −(11− j11) = −26 + j6,97 = 26,9e j165° А; I&C = I&CA − I&BC = 4,03 + j15 −( −15 − j4,03 ) =19 + j19 = 26,9e j45° А.

Активная мощность

Р =  3 U Л I Л cosϕ =

3 U Л I Л cosϕ =  3 220 26,9 cos45° = 7260 Вт.

3 220 26,9 cos45° = 7260 Вт.

Векторная диаграмма токов и напряжений приведена на рис. 3.20.

+J

IBC

45°

UCA

|

|

|

|

|

|

|

|

IC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ICA |

|

|

|

|

|

|

UBC |

|

IBC |

IA |

|

|

|

|||||||

|

|

|

IAB |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

IB |

|

|

45° ICA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

45° |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UAB |

|

|

|

|

IAB |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Рис. 3.20. Векторная диаграмма токов и напряжений |

|

|

|||||||||||

Фазные токи при обрыве линейного провода А: |

|

|

||||||||||||

I&BC = |

U&BC |

= |

220e− j120° |

= −15 − j4,03 = −15,53e j15° |

А; |

|

||||||||

|

|

|

10 + j10 |

|

||||||||||

|

|

|

Z |

|

|

|

|

|

|

|||||

I&AB |

= I&CA = |

U&CB |

|

= − |

220e− j120° |

|

= 7,5 + j2,02 = 7,77e j15° |

А. |

||||||

2Z |

|

2(10 + j10 ) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Линейные токи при обрыве линейного провода А:

I A = 0; I&C = −I&B = I&CA − I&BC = 22,5 + j6,05 = 23,3e j15° А.

90

Активная мощность при обрыве линейного провода А

P = PAB + PBC + PCA = I AB2 2R + IBC2 R = 7,772 2 10 +15,532 10 = 3620 Вт.

Пример 3. В четырехпроводную трехфазную сеть с линейным напряжением UЛ=220 В включен «звездой» приемник, активные и индуктивные сопротивления фаз которого соответственно равны:

RA=3 Ом, ХА=4 Ом, RВ=3 Ом, ХВ=5,2 Ом, RС=4 Ом, ХС=3 Ом (рис. 3.21).

Определить токи в линейных и нейтральном проводах, построить векторную диаграмму.

Решение.

Расчет токов в трехфазной цепи проведем комплексным методом. Считаем, что вектор фазного напряжения UA направлен по действительной оси, тогда

U&A = U&Л |

|

=127 В, U&B =127e− j120° В, U&C =127e j120° В. |

|||

3 |

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

IA |

|

|

RA |

|

B |

|

|

|

|

XA |

|

|

|

|

|

|

|

|

IB |

RC |

N |

XB |

|

|

XС |

|

|

RB |

C |

|

IC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IN

N

Рис. 3.21. Схема четырехпроводной трехфазной цепи при соединении нагрузки «звездой»

Линейные токи:

I&A = |

U&A |

= |

127 |

= |

127 |

= 25,4e− j53° А; |

|

3 + j4 |

5e j53° |

||||

|

Z A |

|

|

|||

91

I&B |

= |

U&B |

= |

127e− j120° |

= |

127e− j120° |

= 21,2e− j180° А; |

||||||||

|

|

|

|

3 + j5,2 |

|

|

|

6e j60° |

|

||||||

|

|

ZB |

|

|

|

|

|

|

|||||||

I&C = |

U&C |

|

= |

127e j120° |

= |

|

127e− j120° |

= 25,4e j83° А. |

|||||||

ZC |

|

4 + j3 |

|

|

5e j37° |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Ток в нейтральном проводе определяется как векторная сумма линейных токов:

I&N = I&A + I&B + I&C = 25,4e− j53° +21,2e− j180° +25,4e j83° = 5,9e j124° А. +J

UC

IC

φC=37° |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IC |

|

|

IN |

|

UA |

|

|

|

|

|

|||

IB |

|

|

|

+ |

||

|

φA=53° |

|||||

φB=60° |

|

|

|

|||

|

|

|

IA |

|

|

|

IB

UB

Рис. 3.22. Векторная диаграмма для трехфазной четырехпроводной схемы

при соединении нагрузки «звездой»

Векторная диаграмма токов и напряжений приведена на рис. 3.22.

Контрольные вопросы

1. Что покажет амперметр после размыкания ключа К, если

UЛ=220 В, R=10 Ом:

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1) |

11 А; |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

A |

|

К |

2) |

22 А; |

|||||

|

|

|

|

|

|

3) |

12,7 |

А; |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

R |

|

|

R |

|

R |

|

|

|

|

4) |

9,06 |

А? |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

92 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Как изменится показание амперметра в симметричной трехфазной цепи при обрыве линейного провода А:

1)уменьшится в 3 раза;

2)уменьшится в 2 раза;

3)станет равным нулю;

4)не изменится?

A |

|

A |

|

|

|

B |

ICA |

IAB |

|

|

A |

C |

C |

B |

|

IBC |

|

|

|

3.Лампы накаливания с номинальным напряжением UН=220 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением UЛ=380 В. Определить схему соединения ламп.

1) «звездой» без нейтрального провода;

2) «звездой» с нейтральным проводом;

3) «треугольником»;

4) лампы нельзя включить в сеть.

4.Какой из токов линейный, а какой фазный:

|

|

|

|

A |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||||

1) |

I1, I2 |

– линейные токи; |

I1 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||||||

2) |

I1, I2 |

– фазные токи; |

|

|

|

|

|

||

B |

|||||||||

3) |

I1 |

– фазный ток, I2 – линейный ток; |

|||||||

|

|

|

|

I2 |

|||||

4) |

I1 |

– линейный ток, I2 – фазный ток? |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||||

C

5. Сопротивление фазы симметричного трехфазного приемника равно 22 Ом. Линейное напряжение UЛ=380 В. Что покажет амперметр, включенный в данную цепь:

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1) |

3 А; |

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

2) |

10 |

А; |

|

|

|

A |

|||||

3) |

20 |

А; |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

4) |

14 |

А? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. Линейное напряжение трехфазной сети 380 В. Линейный ток 10 А, коэффициент мощности cos ϕ=0,75. Найти активную мощность трехфазной цепи.

1) 4930 Вт; 2) 6200 Вт; 3) 3800 Вт; 4) 5750 Вт.

93

7. Между какими точками приведенной схемы замеряются линейное и фазное напряжения:

A |

|

|

|

1) |

напряжение UAN – линейное, а на- |

|

|

|

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

пряжение UВN – фазное; |

|

B |

|

|

N |

2) |

напряжение UAВ – линейное, а на- |

|

|

||||

|

|

пряжение UВС – фазное; |

|||

|

|

|

|||

C |

|

|

|

3) |

напряжение UСA – линейное, а на- |

|

|

|

пряжение UСN – фазное? |

||

|

|

|

|||

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением UЛ=380 В надо включить асинхронный двигатель, обмотки которого рассчитаны на напряжение 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя:

1)«звездой»; 2) «треугольником»; 3) включить нельзя?

9.Фазное напряжение генератора при системе «звезда» с нейтральным проводом равно 127 В. Какие приемники энергии можно подключить к генератору:

1)с номинальным напряжением 127 В;

2)с номинальным напряжением 220 В;

3)с номинальным напряжением 127 и 220 В?

10.Указать правильную схему подключения вольтметра к трехфазной нагрузке с целью измерения фазного напряжения.

1) |

2) |

3) |

4) |

A |

A |

A |

A |

V |

|

V |

V |

B |

B |

B |

B |

|

|

|

V |

C |

C |

C |

C |

11. Указать правильную схему подключения вольтметра к трехфазной нагрузке с целью измерения линейного напряжения.

1) A |

2) A |

3) A |

|

V |

V |

B |

B |

B |

|

|

V |

C |

C |

C |

|

|

94 |

12. Что произойдет в трехфазной цепи, соединенной по схеме «звезда», при симметричной нагрузке в случае обрыва нейтрального провода:

1) фазные и линейные напряжения останутся неизменными;

2) перераспределение фазных напряжений;

3) перераспределение линейных напряжений?

13. Что произойдет в трехфазной цепи, соединенной по схеме «звезда», при несимметричной нагрузке в случае обрыва нейтрального провода:

1)перераспределение фазных напряжений;

2)фазные и линейные напряжения не изменятся;

3)перераспределение линейных напряжений?

14. Может ли нейтральный провод в четырехпроводной трехфазной цепи обеспечить симметрию фазных напряжений при несимметричной нагрузке:

1)может, если обладает пренебрежимо малым сопротивлением;

2)не может;

3)может, если нагрузка чисто активная?

15.Три активных сопротивления: RA=110 Ом, RВ=220 Ом, RС=220 Ом соединены «звездой» и включены в трехфазную сеть с линейным

напряжением UЛ=380 В. Определить линейные токи IA, IВ, IC при наличии нейтрального провода.

1) IA=1 A; IВ=IC=1 A; 2) IA=4 A; IВ=IC=1 A; 3) IA=2 A; IВ=IC=1 A.

16.Будут ли меняться линейные токи при обрыве нейтрального провода в случае симметричной нагрузки:

A

1) |

будут; |

B |

|

ZA |

2) |

не будут? |

|

|

|

|

|

|||

|

|

ZC |

|

ZB |

C

N

95

17. В симметричной трехфазной цепи показания амперметра А2 составляют 38 А. Чему равно показание амперметра А1:

A |

A2 |

A |

|

|

|

|

1) |

22 |

А; |

||

|

|

|

|||

B |

|

|

2) |

38 |

А; |

|

|

|

3) |

44 |

А; |

C |

C |

A1 B |

4) |

50 |

А? |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

18. Сопротивление фазы симметричного трехфазного приемника равно 10 Ом. Линейное напряжение 220 В. Что покажет амперметр:

A  A

A

B |

|

|

1) |

38 |

А; |

|

|

2) |

50 |

А; |

|

|

|

|

3) |

10 |

А; |

C |

C |

B |

4) 30 |

А? |

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

19. Сопротивление |

фазы трехфазного |

приемника равно 10 Ом |

||||||||

(ZФ=10 Ом). Что покажет вольтметр, если амперметр показывает |

||||||||||

17,3 А: |

|

|

|

|

|

1) |

50 В; |

|||

A |

|

Zф |

|

|

|

|||||

|

|

|

V |

|

|

|

2) |

73 В; |

||

В |

|

A |

|

|

|

Zф |

||||

|

|

|

|

|

3) 300 |

В; |

||||

|

|

|

|

|

||||||

С |

|

Zф |

|

|

|

4) |

100 |

В; |

||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

5) |

173 |

В? |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

20. Какое из приведенных уравнений соответствует определению активной мощности для трехфазной цепи при условии симметричной нагрузки:

A

1) Q=3 ΙФ UФ sinϕ ;

2) P=  3 I Л U Л cosϕ;

3 I Л U Л cosϕ;

B

N 3) P = 3 Ι U ; 4) S = ΙФ UФ ?

N 3) P = 3 Ι U ; 4) S = ΙФ UФ ?

C

96

21. Какое из приведенных уравнений соответствует определению активной мощности для трехфазной цепи при условии несимметричной нагрузки:

1)P = 3 IФ UФ cosϕ;

2)P =  3 I Л U Л cosϕ ;

3 I Л U Л cosϕ ;

3)Q = 3 IФ UФ sinϕ ;

4)P = PA + PB + PC ;

5)Q = QA +QB +QC ?

A

B

N

N

C

N

22.Укажите способ повышения коэффициента мощности приемника в цепи переменного тока:

1) последовательно с приемником включить индуктивную катушку;

2) параллельно приемнику включить индуктивную катушку;

3) параллельно приемнику включить конденсатор;

4) нет правильного ответа.

23.К симметричной нагрузке, соединенной «треугольником», приложено линейное напряжение UЛ=220 В, линейный ток IЛ=5 А.

Коэффициент мощности cosϕ=0,8. Найти активную мощность трехфазной цепи.

1) 1140 Вт; 2) 1100 Вт; 3) 1520 Вт; 4) исходных данных недостаточно для расчета.

24. Какое из приведенных уравнений соответствует определению реактивной мощности для трехфазной цепи при условии несимметричной нагрузки:

1)Q = 3 IФ UФ sinϕ ;

2)Q =  3 I Л U Л sinϕ ;

3 I Л U Л sinϕ ;

3)P = 3 IФ UФ cosϕ;

4)Q = QA +QВ +QC ;

5)P = PA + PВ + PC ?

A

B

N

N

C

97

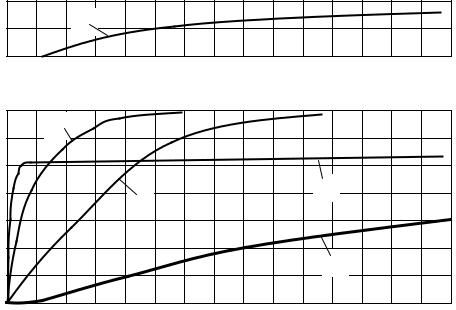

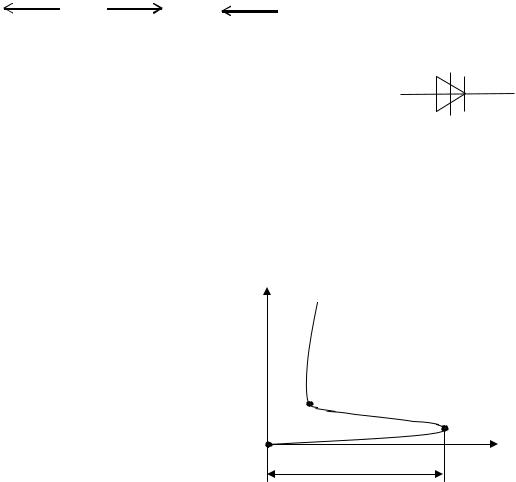

4. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

4.1. Основные понятия

Электрические цепи могут содержать линейные и нелинейные элементы. Сопротивление линейных элементов не зависит от величины и полярности приложенного к ним напряжения и является величиной постоянной. Вольт-амперная характеристика линейных элементов представляет собой прямую линию. У нелинейных элементов сопротивление не является постоянной величиной. Вольт-амперная характеристика таких элементов нелинейная.

Примерами нелинейных элементов являются лампы накаливания, электронные, полупроводниковые, ионные приборы и т.д.

Строго говоря, все электрические цепи являются нелинейными хотя бы потому, что с изменением тока изменяется температура проводников и, следовательно, и их сопротивление. Однако расчет нелинейных цепей отличается своей сложностью. Закон Ома для расчета таких цепей неприемлем. Нелинейные цепи, как правило, рассчитываются графическим методом. На практике, когда в рабочем диапазоне изменения напряжения и тока вольт-амперная характеристика элемента близка к линейной, непостоянством сопротивления пренебре-

гают и считают этот элемент линейным. |

|

|||||||

I |

При расчете нелинейных це- |

|||||||

пей графическим методом задают- |

||||||||

|

|

|

|

b |

ся графики вольт-амперных харак- |

|||

|

|

|

|

|

|

|

теристик элементов U=f(I). На рис. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

a |

4.1 в качестве примера приведены |

|||

|

|

|

|

|

|

|

вольт-амперные |

характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

линейного и нелинейного элемен- |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

тов и их условные графические |

|

|

|

|

|

|

|

|

обозначения на схеме. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Нелинейные свойства элемен- |

|

|

|

|

|

|

|

U |

тов могут быть |

источником неже- |

Рис. 4.1. Вольт-амперные харак- |

лательных явлений, например, ис- |

|||||||

кажения формы тока в цепи. Одна- |

||||||||

теристики линейного (а) и не- |

ко в ряде случаев нелинейные |

|||||||

|

линейного (b) элементов |

свойства элементов лежат в основе |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

принципа действия электротехнических устройств, например выпрямителей, стабилизаторов напряжения, усилителей и т.д.

98

Для реализации таких устройств создаются элементы с необходимыми нелинейными характеристиками на основе диэлектрических, полупроводниковых, ферромагнитных и других материалов.

Так, например, резкая зависимость сопротивления выпрямительных диодов от полярности приложенного напряжения (рис. 4.2,а) используется для преобразования переменного напряжения в постоянное.

I |

I |

|

U |

Uпр |

|

Iпр |

||

I |

||

|

||

Uобр |

U |

|

U |

|

|

|

Iобр |

|

а |

б |

|

|

Рис. 4.2. Условные графические обозначения на схеме и вольт-амперные характеристики полупроводникового диода (а) и полупроводникового стабилитрона (б)

В стабилизаторах напряжения применяются полупроводниковые приборы, называемые стабилитронами. Напряжение на стабилитроне в некотором диапазоне изменения тока остается практически неизменным (рис. 4.2,б).

4.2. Последовательное соединение нелинейных элементов

При последовательном соединении |

|

НЭ1 |

||||||

нелинейных элементов (рис. 4.3) через них |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

протекает один и тот же ток. Это обстоя- |

|

|

|

|

|

|

|

|

тельство следует учитывать при построе- |

U0 |

|

|

|

|

|

НЭ2 |

|

|

|

|

|

|

||||

нии результирующей характеристики дан- |

|

|

I0 |

|

|

|

||

ной цепи. |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

Заданы вольт-амперные характеристи- |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.3. Последовательное |

||||||||

ки I=f1(U) и I=f2(U) двух включенных по- |

||||||||

|

соединение нелинейных |

|||||||

следовательно нелинейных элементов НЭ1 |

элементов |

|

и НЭ2 соответственно (рис. 4.4). Зададимся |

||

|

||

99 |

|

произвольными токами I ′ и I ′′ и произведем для них сложение характеристик по напряжению, т.е. используем свойство последовательного соединения элементов. При этом общее напряжение U0 равно сумме напряжений на участках цепи.

I |

|

|

I=f1(U) |

I=f2(U) |

I=f (U) |

|

|

А0′′ |

|

||||

I ′′ |

|

А1′′ |

А2′′ |

|

А′′ |

|

|

|