- •Типовые схемы сетей электроснабжения и размещение в них защитных устройств

- •5.1. Схемы сетей электроснабжения и электрические воздействия на них

- •5.2. Схемы защит сетей от перенапряжений

- •5.3. Элементы для уравнивания потенциалов и ограничения перенапряжений

- •Обеспечение электромагнитной совместимости на объектах электроэнергетики

- •6.1. Общие вопросы обеспечения эмс

- •6.2. Нормированная

- •Электромагнитная обстановка

- •В зданиях и сооружениях

- •И ее обеспечение

- •6.3. Размещение приборов и координация параметров защитных устройств

- •6.25. Зависимости выделяемой в варисторах энергия w от тока импульса I

- •6.4. Особенности использования варисторов для ограничения перенапряжений

- •6.5 Обеспечение электромагнитной совместимости внутри зон

- •9.1. Общая характеристика грозовой деятельности

- •9.2. Накопление зарядов в грозовом облаке

- •9.3. Возникновение и развитие молнии

- •9.4. Виды молний и параметры тока

- •9.5. Защита от прямых ударов молнии

- •9 Рекомендаци международной электротехнической комиссии (мэк) по молниезащите зданий и сооружений

- •9.7. Исследование физики молнии и молниезащиты с помощью искусственных заряженных аэрозольных облаков

- •Глава десятая практические способы снижения помех на электрических станциях и подстанциях

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Основные принципы выполнения заземления и прокладки кабелей

- •10.3. Рекомендации по выполнению заземлений на подстанциях высокого напряжения

- •10.4. Рекомендации по выполнению заземлений на электростанциях

- •10.5. Особенности эмс на подстанциях высокого напряжения

- •10.6. Природа возникновения и уровни помех на электростанциях

- •10.7. Некоторые особенности проектирования заземляющих систем комплектных круэ

- •Pиc. 10.34. Схема для расчета перенапряжений на корпусе, обусловленных вводом кабеля в круэ

- •10.8. Ограничения коммутационных электромагнитных помех в цепях управления с индуктивными элементами

- •10.8.1. Физические процессы при коммутациях в индуктивных цепях

- •10.8.2. Критерии оценки схем защиты от помех

- •10.8.3. Схемы защиты от помех для устройств постоянного тока

- •10.8.4. Схемы защиты от помех для устройств переменного тока

- •10.8.5. Схемы защиты от помех для трехфазных установок

- •10.8.6. Схемы защиты от помех для люминесцентных ламп

- •Глава первая источники электромагнитных воздействий

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Переходные процессы при ударах молнии

- •1.2.1. Электромагнитное поле тока молнии при ударе в землю

- •1.2.2. Прямые удары молнии в линии электропередачи и в другие элементы электроустановок

- •1.2.3. Воздействие электромагнитного поля молнии на линии электропередачи или сооружения

- •1.2.4. Стандартизированные параметры тока молнии

- •1.3. Коммутационные процессы в цепях высокого напряжения

- •1.4. Электрические и магнитные поля промышленной частоты, создаваемые силовым оборудованием станций и подстанций

- •1.5. Радиочастотные поля

- •1.6. Электромагнитный импульс ядерного взрыва

- •1.7. Разряды статического электричества

- •1.8. Электромагнитные помехи, вызванные магнитным полем земли

- •Глава вторая каналы передачи электромагнитных помех и способы их ослабления

- •2.1. Моделирование механизмов связи

- •2.2. Упрощенные модели передачи электромагнитных помех и методы их снижения

- •() Электромагнитного взаимодействия с элементами связии

- •2.3. Связь через общее полное сопротивление

9.2. Накопление зарядов в грозовом облаке

Грозовые облака (кучево-дождевые) простираются на высоте до 15 км, а их основание находится на высоте 0,3-3,5 км. Грозовое облако представляет собой громадную «вытяжную трубу», в которой потоку воздуха по мере его подъема непрерывно сообщается дополнительное тепло, поэтому в зоне облака он всегда теплее, чем вне его. По мере вертикального восхождения потока воздуха в нем происходит конденсация водяных паров, при которой выделяется тепло, затем происходит замерзание капель, также сопровождающееся нагревом окружающего воздуха.

В верхней части грозовое облако может состоять из снежинок, кристаллов льда, ледяной или снежной крупы, градин. Нижняя часть, находящаяся при температуре выше 0ºС, состоит обычно из крупных капель воды и поэтому выглядит очень темной.

Площадь основания грозовых облаков, образующихся в летнее время в результате нагрева земной поверхности (тепловые грозы), составляет несколько квадратных километров Если грозовые облака возникают на границе раздела теплых и холодных воздушных масс (фронтальные грозы), то занимаемая ими площадь составляет полосу шириной до 15 км и длиной десятки и даже сотни километров

Громадная масса воды и льда удерживается в грозовом облаке восходящими воздушными потоками, скорость которых составляет 5—30 м/с. Эти потоки увлекают нагретый у поверхности земли воздух и тем самым снабжают грозовое облако тепловой энергией, часть из которой затем преобразуется в электрическую.

Таким образом, фазе молнии предшествует процесс электризации частиц воды и льда, разделения и накопления электрических зарядов в грозовом облаке.

Имеется множество теорий электризации капель воды и кристаллов льда в грозовых облаках, в большинстве своем нашедших подтверждение в лабораторных исследованиях. В грозовом облаке могут действовать несколько механизмов электризации в зависимости от стадии развития облака и агрегатного состояния воды в нем.

Рассмотрим два механизма, характерных для нижней части грозового облака при температуре выше 0ºС и для частей облака расположенных выше нулевой изотермы.

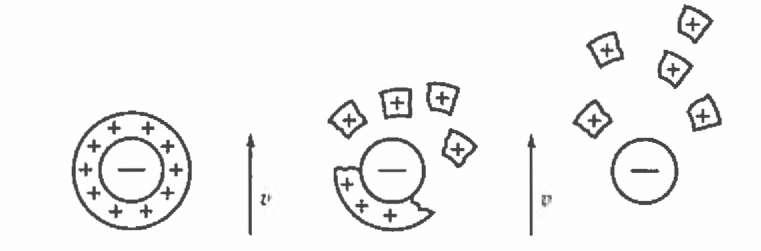

Рис. 9.2. Процесс разделения зарядов в облаке при положительных температурах воздуха

Рис. 9.3. Процесс разделения зарядов в облаке при отрицательных температурах

В основу механизма электризации, действующего при положительной температуре, положено дробление крупных дождевых капель в восходящем потоке воздуха. На границе капли воды и окружающего ее воздуха образуется так называемый двойной электрический слой, при этом поверхность капли имеет отрицательный заряд (рис. 9.2). В восходящем воздушном потоке при скорости v около 8 м/с водяная капля расплющивается, теряет устойчивость и дробится. Мелкая водяная пыль, сорванная с поверхности капли, оказывается отрицательно заряженной и уносится вверх. Крупные элементы капли остаются в нижней части облака и несут на себе положительный заряд.

Механизм электризации при отрицательных температурах связан с процессом замерзания капель воды. Замерзание начинается с поверхности капли, которая покрывается коркой льда (рис. 9.3). Выделяющееся при этом тепло поддерживает температуру внутри капли около 0ºС. Под действием разности температур между сердцевиной капли и ее поверхностью происходит диффузия ионов Положительные ионы водорода Н+ обладают большей подвижностью, чем ноны ОН–, поэтому поверхностный слой капли заряжается положительно, в то время как сердцевина капли получает избыточный отрицательный заряд. Когда замерзает сердцевина капли, то вследствие ее расширения ранее замерзший поверхностный слой лопается, и его положительно заряженные осколки уносятся потоком воздуха в верхние части облака.

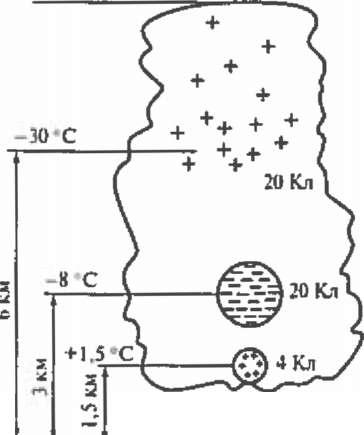

На рис. 9.4 показана усредненная модель грозовой ячейки облака. Уровни расположения зарядов близки к наблюдаемым, а значения зарядов соответствуют средним значениям напряженности электрического поля, измеряемым у поверхности земли. Сравнительно небольшой положительный заряд в нижней части облака переносится каплями дождя на землю. Предполагается также, что он может способствовать развитию разряда из отрицательно заряженной области.

Грозовое облако по структуре основных зарядов представляет собой диполь. Средний электрический момент, нейтрализуемый при разряде, составляет около 100 Кл∙км, а максимальный — примерно 500 Кл∙км. Частота разрядов при умеренных грозах — около одного в 1 мин., а при интенсивных — может достигать 5—10 в 1 мин.

Рис. 9.4. Структура грозовой ячейки облака

Средняя плотность зарядов в облаке 3∙109 — 3∙10 8 Кл/м3, а скорость их накопления 3∙10-10—3∙10-8 Кл/(м3-с). Средняя продолжительность электрической активности отдельного грозового облака 30—40 мин.