- •Глава 6. Полевые транзисторы

- •6.1. Характеристики моп пт в области плавного канала

- •6.2. Характеристики моп пт в области отсечки

- •6.3. Эффект смещения подложки

- •6.4. Малосигнальные параметры

- •6.5. Эквивалентная схема и быстродействие мдп‑транзистора

- •6.6. Методы определения параметров моп пт из характеристик

- •6.7. Подпороговые характеристики мдп‑транзистора

- •6.8. Учет диффузионного тока в канале

- •6.9. Неравновесное уравнение Пуассона

- •6.10. Уравнение электронейтральности в неравновесных условиях

- •6.11. Вольт-амперная характеристика мдп‑транзистора в области сильной и слабой инверсии

- •6.12. Мдп‑транзистор как элемент памяти

- •6.13. Мноп‑транзистор

- •6.14. Моп пт с плавающим затвором

- •6.15. Приборы с зарядовой связью

- •6.16. Полевой транзистор с затвором в виде р‑nперехода

- •6.17. Микроминиатюризация мдп‑приборов

- •6.18. Физические явления, ограничивающие микроминиатюризацию

- •6.19. Размерные эффекты в мдп‑транзисторах

Глава 6. Полевые транзисторы

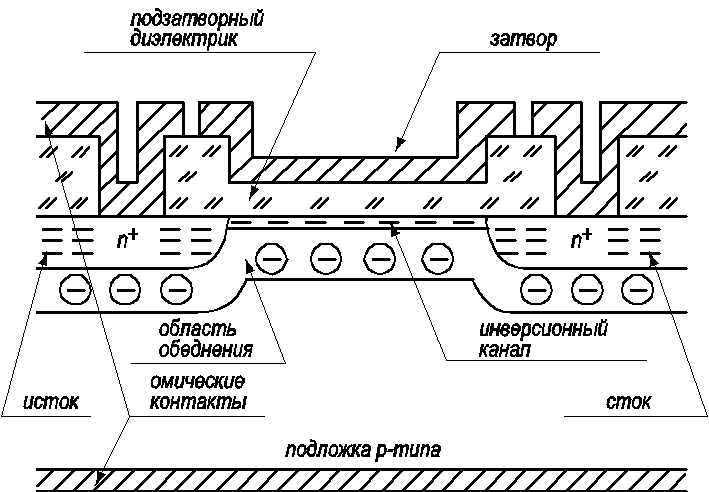

Физической основой работы полевого транзистора со структурой металл – диэлектрик – полупроводник является эффект поля. Напомним, что эффект поля состоит в том, что под действием внешнего электрического поля изменяется концентрация свободных носителей заряда в приповерхностной области полупроводника. В полевых приборах со структурой МДП внешнее поле обусловлено приложенным напряжением на металлический электрод – затвор. В зависимости от знака и величины приложенного напряжения присутствуют четыре состояния области пространственного заряда (ОПЗ) полупроводника – обогащение, обеднение, слабая и сильная инверсия. Полевые транзисторы в активном режиме могут работать только в области слабой или сильной инверсии, т.е. в том случае, когда инверсионный канал между истоком и стоком отделен от объема подложки слоем обеднения. На рисунке 6.1 приведена топология МДП-транзистора, где этот факт наглядно виден.

Рис. 6.1. Полевой транзистор со структурой металл – диэлектрик – полупроводник

В области инверсии концентрация неосновных носителей заряда в канале выше, чем концентрация основных носителей в объеме полупроводника. Изменяя величину напряжения на затворе, можно менять концентрацию свободных носителей в инверсионном канале и тем самым модулировать сопротивление канала. Источник напряжения в стоковой цепи вызовет изменяющийся в соответствии с изменением сопротивления канала ток стока и тем самым будет реализован эффект усиления. Таким образом, МДП‑транзистор является сопротивлением, регулируемым внешним напряжением. К нему даже в большей степени, чем к биполярным приборам, подходит историческое название "транзистор", так как слово “transistor” образовано от двух английских слов – “transfer” и “resistor”, что переводится как "преобразующий сопротивление" [26, 30].

6.1. Характеристики моп пт в области плавного канала

Рассмотрим полевой транзистор со структурой МДП, схема которого приведена на рисунке 6.2. Координата zнаправлена вглубь полупроводника,y – вдоль по длине канала их – по ширине канала.

Получим вольт‑амперную характеристику такого транзистора при следующих предположениях:

1. Токи через р‑nпереходы истока, стока и подзатворный диэлектрик равны нулю.

2. Подвижность электронов μnпостоянна по глубине и длинеLинверсионного канала и не зависит от напряжения на затвореVGSи на стоке VDS.

3. Канал плавный, то есть в области канала нормальная составляющая электрического поля Еz существенно больше тангенциальнойЕy.

Рис. 6.2. Схема МДП‑транзистора

Ток в канале МДП‑транзистора, изготовленного на подложке р‑типа, обусловлен свободными электронами, концентрация которыхn(z).Электрическое полеЕуобусловлено напряжением между истоком и стокомVDS. Согласно закону Ома, плотность тока

![]() , (6.1)

, (6.1)

где q– заряд электрона,μn– подвижность электронов в канале,V– падение напряжения от истока до точки канала с координатами (x, y, z).

Проинтегрируем (6.1) по ширине (x) и глубине (z) канала. Тогда интеграл в левой части (6.1) дает нам полный ток каналаIDS, а для правой части получим:

![]() . (6.2)

. (6.2)

Величина

![]() есть полный заряд электронов в канале

на единицу площади

есть полный заряд электронов в канале

на единицу площади![]() .

Тогда

.

Тогда

![]() . (6.3)

. (6.3)

Найдем величину заряда электронов Qn. Для этого запишем уравнение электронейтральности для зарядов в МДП-транзисторе на единицу площади в виде:

![]() . (6.4)

. (6.4)

Согласно (6.4) заряд на металлическом электроде Qmуравновешивается суммой зарядов свободных электроновQnи ионизованных акцепторовQBв полупроводнике и встроенного заряда в окислеQox. На рисунке 6.3 приведена схема расположения этих зарядов. Из определения геометрической емкости окислаСoxследует, что полный заряд на металлической обкладке МДП‑конденсатораQmравен:

![]() , (6.5)

, (6.5)

где Vox– падение напряжения на окисном слое,Сox– удельная емкость подзатворного диэлектрика.

Поскольку падение напряжения в окисле равно Vox, в полупроводнике равно поверхностному потенциалуψs, а полное приложенное к затвору напряжениеVGS, то

![]() , (6.6)

, (6.6)

где Δφms– разность работ выхода металл – полупроводник,ψs0 – величина поверхностного потенциала в равновесных условиях, т.е. при напряжении стокаVDS = 0.

Рис. 6.3. Расположение зарядов в МДП‑транзисторе

Из (6.4), (6.5) и (6.6) следует:

![]() . (6.7)

. (6.7)

Поскольку

в области сильной инверсии при значительном

изменении напряжения на затворе VGSвеличина поверхностного потенциала

меняется слабо, будем в дальнейшем

считать ее постоянной и равной потенциалу

начала области сильной инверсииψs0 = 2φ0.

Поэтому будем также считать, что заряд

акцепторовQвне зависит

от поверхностного потенциала. Введем

пороговое напряжениеVТкак

напряжение на затвореVGS,

соответствующее открытию канала в

равновесных условиях:![]() .

.

При этом Qn(VDS = 0) = 0.

Из (6.7) следует, что

![]() . (6.8)

. (6.8)

Тогда с учетом (6.8)

![]() . (6.9)

. (6.9)

Подставляя (6.9) в (6.3), разделяя переменные и проведя интегрирование вдоль канала при изменении yот 0 доL, аV(y) от 0 доVDS, получаем:

![]() . (6.10)

. (6.10)

Уравнение (6.10) описывает вольт‑амперную характеристику полевого транзистора в области плавного канала.