ЖАНРЫ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ, как и других стилей, — определенные «относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы» произведений» (М.М. Бахтин). В официально-деловом стиле (сравнительно, например, с научным стилем) жанр является сильно действующим фактором, т.е. жанровые стилистические различия текстов деловой речи выражены явно и определенно.

Долгое время в центре внимания исследователей Ж.оф.-д.с. находились лишь законодательные тексты, составляющие ядро стиля. Изучение этих текстов началось в конце 1960-х гг. с анализа языка первых декретов Советской власти, Конституции СССР, советских законов как с позиции лингвостилистики (К.А. Логинова, 1968; М.Н. Кожина, 1977; А.К. Панфилов, 1968; Д.И. Шмелев, 1977), так и с позиций специалистов в области права (А. С. Пиголкин, 1972; А.А. Ушаков, 1968). Благодаря этому были выявлены основные стилевые черты (см.) официально-делового функционального стиля (см.), дано теоретическое обоснование его внутренней дифференциации, объяснены принципы построения официально-деловых текстов (М.Н. Кожина, 1966, 1968, 1972). Изучение законодательных жанров было продолжено наблюдениями над выражением в текстах УК и ГК РСФСР функциональной семантико-стилистической категории оценочности (Т.В. Губаева, 1987; Н.Н. Ивакина, 1994). Параллельно идет изучение юрисдикционных жанров, в частности обвинительных заключений (В.С. Зубарев, Л.П. Крысин, В.Ф. Статкус, 1976), приговоров, протоколов (Т.В. Губаева, 1978; 1990). Позднее исследователи обращают внимание на особенности не только первичных законодательных жанров, но и вторичных (М.А. Ширинкина, 2001).

В исследованиях Ж.оф.-д.с. в связи с необходимостью обучать делопроизводству и редактированию служебной документации большое развитие получил методический аспект, что нашло выражение в изданиях прикладного характера с рекомендациями по соблюдению функционально-жанровой нормы, рациональному использованию языковых средств и повышению эффективности делового общения (см. работы П.В. Веселова, А.К. Демидовой, и Е.А. Смирнова, М.В. Колтуновой, Ф.А. Кузина, Л.В. Рах-манина, И.А. Стернина, Б. С. Шварцкопфа и др.). С развитием лингворито-рики в последнее десятилетие продолжено изучение устных жанров де-

Жанры официально-делового стиля 70

ловой речи, в частности производственных, а также дипломатических речей (Н.Н. Романова, А.В. Филиппов, 1999), речей-представлений (М.В. Колтунова, 2000).

В то же время вследствие расширения сферы делового общения в связи с социальными изменениями XX в. и появлением новых жанров устной и письменной официально-деловой речи и их проникновения в речевую практику становится весьма актуальным их изучение с целью выработки нормативно-стилистических рекомендаций. Реально существующее и изменчивое жанровое многообразие официально-деловых текстов все еще остается недостаточно изученным из-за ограничения объекта исследования наиболее известными и значимыми жанрами типа закона, приказа, заявления и нек. др.

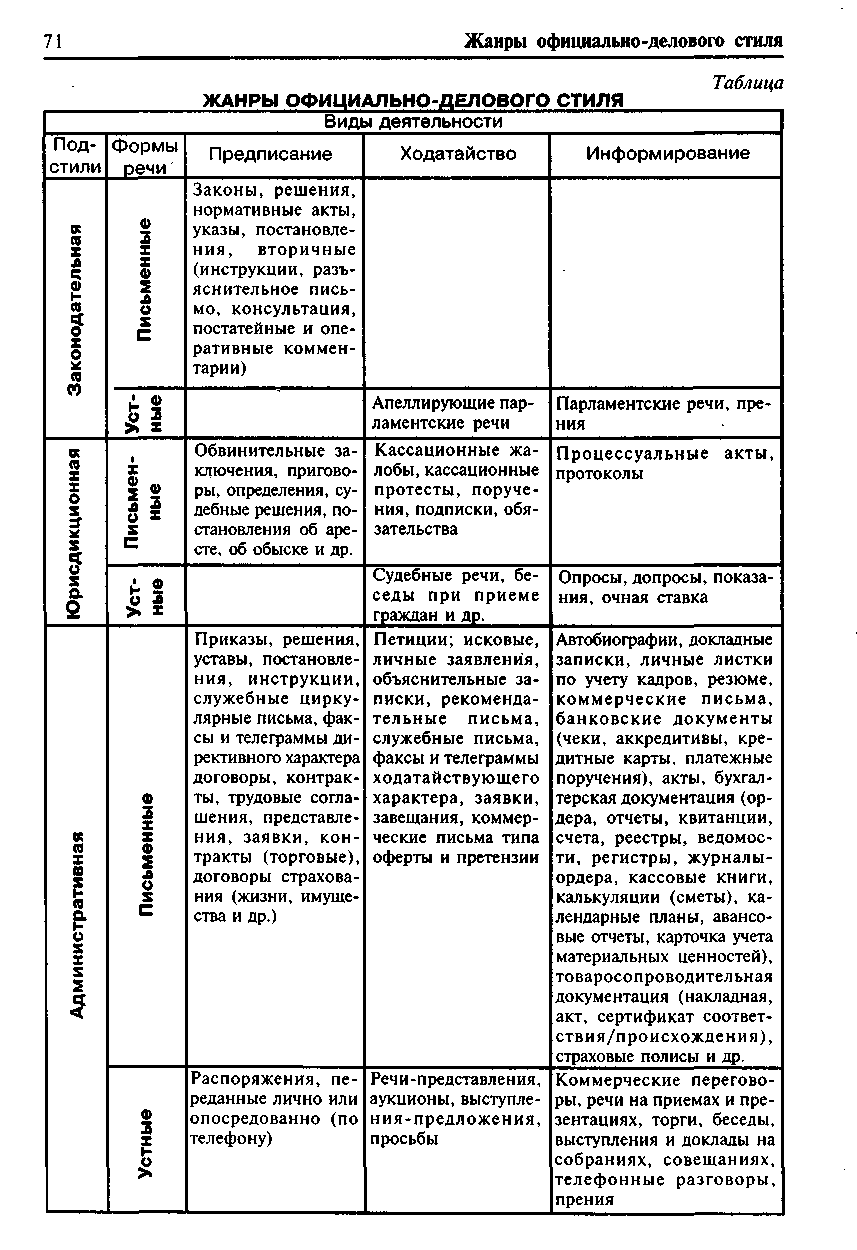

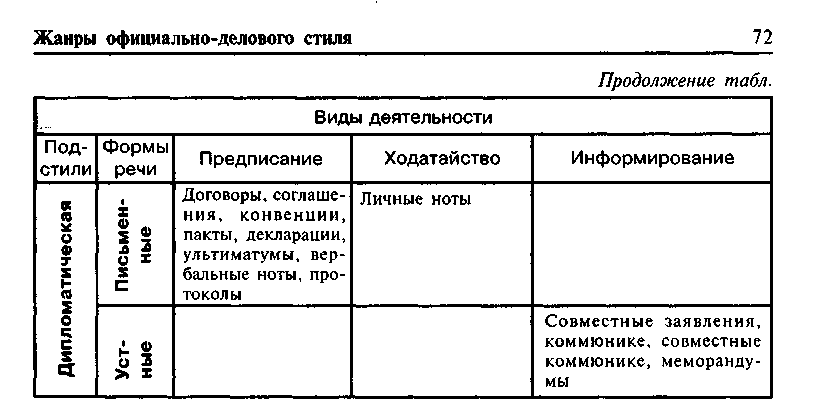

Ж.оф.-д.с. создаются в правовой сфере, где основным стилеобразующим экстралингвистическим фактором выступает право как форма общественного сознания с соответствующим ему видом деятельности. Если правовой вид социокультурной деятельности рассмотреть в качестве иерархически организованной системы частных деятельностей с их целями общения и функциями (/1С. Батищев; В.А. Салимовский), то на их основе можно осуществить дальнейшую внутристилевую классификацию жанров. Вербальная регулятивная деятельность в сфере права реализуется, во-первых, через выражение предписаний государства, органа, уполномоченного лица по отношению к нижестоящим органам, институтам, организациям, гражданам, во-вторых, путем ходатайства нижестоящих структур, исполнителей, отдельных граждан к вышестоящим органам с просьбами, предложениями, заявлениями, побуждающими последних к каким-либо действиям, к принятию решений. Наконец, чтобы принять те или иные решения и осуществить правовые действия, необходима информационно-правовая основа, которая создается посредством фиксации состояния дел на конкретном участке деятельности. Таким образом, в текстах официально-деловой сферы объективируются как минимум три вида более частных деятельностей, отличающихся целями общения и функциями: предписание, ходатайство и информирование, на основе которых внутри каждого из четырех подстилей официально-делового стиля (законодательного, юрис-дикционного, административного и дипломатического) соответственно названным выше разновидностям деятельности и подцелей выделяются следующие три группы жанров. Поскольку количество жанров ОДС чрезвычайно велико, многообразно, необходимо их систематизировать.

Из таблицы видно, что жанровое расслоение в оф.-д. с. представляет собой весьма сложную и разветвленную картину. При этом выделенные группы текстов могут функционировать в тех или иных формах речи (устной или письменной). Так, законодательные тексты предписывающего типа реализуются лишь в письменной форме, тогда как тексты-ходатайства и тексты информирующего типа лишь в устной. Административные же тексты всех видов встречаются как в письменной, так и в устной форме.

Жанровые особенности оф.-дел. текстов обусловлены типовыми це-леустановками, которые реализуют тот или иной вид деятельности в определённой сфере. Так, деятельность по предписанию может осуществляться как указание на юридическую ответственность, наступающую при определенных обстоятельствах и условиях, или как требование выполнения тем или иным должностным лицом необходимых действий, как установление порядка и спосо-б а выполнения действий и т.д. Ходатайство, обращенное к компетентным органам, структурам, должностным лицам, осуществляется как просьба, жалоба, претензия, предупреждение, напоминание, опровержение, запрос, предложение и т.д. Информирование осуществляется как констатация, удостоверение, описание, перечисление и т.д.

Каждая из перечисленных целеустановок реализуется более или менее привычным образом некоторой совокупностью нормативно-правовых коммуникативных действий. Следовательно, жанровая форма предстает как закрепленный социальным опытом, многократно используемый способ реализации авторского замысла (общей цели) набором коммуникативных действий (В.А. Салимовский). Применительно к Ж.оф.-д.с. это означает, что выполнение той или иной целеустановки осуществляется с помощью реквизитов (совокупностью формальных элементов документа), регламентируемых законодательством (гражданским или уголовным кодексом — в документах юрисдикционной сферы), устанавливаемых этикетными нормами (в письмах), расположенных по определенной, закрепленной ГОСТом схеме (в документах административной сферы). Тем самым отличительной специфической чертой Ж.оф.-д.с. является их жесткая стандартизация, форма.

Этот набор реквизитов передается регламентированными языковыми средствами, что приводит к использованию устойчивых, клишированных выражений и синтаксических конструкций, проверенных долголетней практикой. Такая стандартизированность текста особо характерна для административных жанров, достаточно изученных стилистами, что

73 Жанры официально-делового стиля

позволяет вырабатывать практические рекомендации по составлению этих документов. Интерес исследователей к названным жанрам объясняется масштабами их проникновения в речевую практику различных сфер деятельности.

Оф.-дел. письменные тексты различаются также по способу синтаксической организации речи, ее пространственно-графическому оформлению: 1) традиционная линейная запись связной речи (закон, автобиография, договор, приговор, обвинительное заключение и др.); 2) трафарет — традиционная линейная запись, содержащая пробелы, которые заполняются переменной информацией (протоколы, справки, чеки, контракты); после заполнения пробелов запись воспринимается в целом как линейная; 3) анкета — перечень заранее подготовленных вопросов и ответов на них (личный листок по учету кадров, заявление абитуриента); 4) таблица — совокупность данных, представленных в словесной и цифровой форме и заключенных в графы по вертикали и горизонтали (отчеты, финансовые ведомости, табели и др.). В одном тексте свободно могут сочетаться различные способы подачи информации.

Широкое распространение нелинейных текстовых форм, содержащих помимо заранее напечатанной постоянной информации пробелы и графы для заполнения их сведениями переменного характера (названиями организаций, фамилиями, датами, суммами, денежными единицами и т.п.), объясняется наличием типовых ситуаций делового общения, в которых в соответствии с коммуникативной целеустановкой используются документы строго определенных жанров. Их тиражирование позволяет составителям экономить усилия и время. Особенно разнообразны такого рода административные письменные тексты (банковская и бухгалтерская, товаросопроводительная документация).

В соответствии с определенной коммуникативной целеустановкой, функцией документа, связанного с реализацией того или иного вида деятельности, определяется характер изложения, строй и тон речи, ее стилевые качества, отбор языковых и речевых средств. В Ж.оф.-д.с. в силу различных экстралингвистических обстоятельств в разной степени выражены стилевые черты (см.) данного стиля. Так, в текстах предписывающего типа в большей степени востребованы императивность изложения и точность выражения, которые способствуют «безотказной» реализации регулировочной функции права. Поскольку в этих документах фиксируются отношения между государством и гражданами как некой совокупностью, общностью, постольку этим текстам присущ неличный характер изложения.

Текстам-ходатайствам, наряду с императивностью, свойственна личностность изложения, нехарактерная для других текстов оф.-д.с., так как в этих документах отражаются отношения между юридическими лицами, представителями администрации, с одной стороны, и отдельными гражданами, с другой.

Для информирующих текстов характерна подчеркнутая, акцентированная констатация, способствующая отражению стадий применения

Жанры официально-делового стиля 74

законов в практике правоохранительных органов или состояния дел в том или ином случае. При этом в значительно меньшей степени выражена императивность. Рассмотрим особенности отдельных Ж.оф.-д.с. в соответствии с представленной в таблице классификацией.

Юрисдикционные документы (письменной формы речи) — индивидуальные правовые акты, оформляющие применение правовых норм в конкретных жизненных ситуациях (гражданских, уголовных и арбитражных делах). Среди них можно выделить несколько групп: 1)документы-предписания, типовое содержание которых состоит в отражении решения какого-либо процессуального вопроса; 2) документы-письма (кассационные жалобы, кассационные протесты, поручения, подписки, обязательства и др.), содержащие ходатайства; 3) информирующие документы — протоколы (показаний, осмотров, обысков и т.д.), фиксирующие ход и результаты процессуальных действий, осуществляемых следователем, лицом, производящим дознание, при расследовании уголовных и гражданских дел, а также арбитражным судом при разбирательстве арбитражных дел.

Из первой группы рассмотрим приговоры и обвинительные заключения. Приговор — документ, целевая установка которого зафиксировать решение, вынесенное в судебном заседании по вопросу виновности подсудимого (обвинительный) или его невиновности (оправдательный), а также о применении или неприменении к нему определенного наказания. Документ состоит из трех частей: 1) вводной, содержащей изложение обстоятельств вынесения приговора; 2) основной, включающей описание преступного деяния и доказательство его совершения; 3) заключительной, резолютивной.

Первая часть, раскрывающая обстоятельства вынесения приговора, синтаксически организована в одно предложение и распространена:

а) обстоятельствами времени (сообщающими о дате вынесения приго- вора), места (сообщающими о местонахождении суда, постановившего приговор), б) рядом однородных определений, содержащем данные о подсудимом; в) определением, которое содержит ссылку на статью того уголовного закона, в нарушении которого обвиняется подсудимый.

Основная часть документа включает следующий набор реквизитов: а) описание преступного деяния, признанного доказанным;

б) изложение доказательств, на которых основаны выводы суда, или доказательства, послужившие основанием для оправдания судом; в) ука- зания на обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, или мотивов, объясняющих, почему суд отвергает доказательства, на которых построено обвинение. При описании преступных действий ис- пользуются глаголы и глагольные формы, темпоральные единицы и язы- ковые средства, указывающие на место совершения преступления.

В резолютивной части нейтрально-констатирующий тон основной части заменяется директивным, здесь излагаются: а) решение суда (обвинение или оправдание); б) вид и размер наказания или указание об отмене меры пресечения; в) решение по предъявленному гражданскому