Определение потерь тепла.

Потери тепла помещения через ограждающие конструкции разделяются на основные и добавочные.

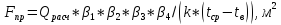

1.Основные теплопотери слагаются из теплопотерь через ограждающие конструкции, определяемые по формуле:

где

- площадь ограждающей конструкции, через

которую проходит потеря тепла;

- площадь ограждающей конструкции, через

которую проходит потеря тепла;

=1/R0

-

коэффициент теплопередачи ограждающих

конструкций;

=1/R0

-

коэффициент теплопередачи ограждающих

конструкций;

расчетная

температура внутреннего воздуха;

расчетная

температура внутреннего воздуха;

расчетная

температура наружного воздуха;

расчетная

температура наружного воздуха;

-

поправочный коэффициент к расчетной

разности температур.

-

поправочный коэффициент к расчетной

разности температур.

Теплообмен между смежными отапливаемыми помещениями при расчете теплопотерь учитывается, если разность температур воздуха в этих помещениях составляет более 50С.

Теплопотери санитарных узлов, прихожих и коридоров относятся к теплопотерям помещений которые с ними граничат;

Подсчет теплопотерь лестничной клетки ведется как для одного помещения, без разбивки её на поэтажные объемы.

2.Основная формула для расчета потерь тепла помещением через ограждающие конструкции не учитывает ряд факторов, влияющих на величину потерь. К ним относятся: ориентация помещения по сторонам света; наличие двух и более наружных стен; поступление наружного воздуха через наружные двери и ворота; высота помещений; инфильтрация в помещения наружного воздуха через щели в притворах окон, дверей и т.д.

Добавки на высоту. При высоте помещения более 4 м расчетная величина теплопотерь через все ограждения, с включением добавок, увеличивается на 2% на каждый метр высоты сверх 4м, но не более 15%. В лестничных клетках здания добавочная потеря тепла на высоту не учитывается.

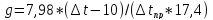

Добавки на инфильтрацию. Количество тепла, необходимое для нагревания наружного воздуха, поступающего в жилые комнаты жилых зданий, следует определять по формуле:

где

расчетная

температура воздуха помещения;

расчетная

температура воздуха помещения;

расчетная

температура наружного воздуха для

холодного периода года;

расчетная

температура наружного воздуха для

холодного периода года;

При определении расчетных потерь тепла помещениями жилых зданий из суммы основных и дополнительных потерь тепла этими помещениями следует вычитать световые тепловыделения, вычисляемые по формуле:

где

площадь пола отапливаемого помещения;

площадь пола отапливаемого помещения;

площадь

комнат в квартире;

площадь

комнат в квартире;

суммарная

площадь пола всей секции.

суммарная

площадь пола всей секции.

Добавки на стороны света.

Север, северо-запад, северо-восток, восток – 10%

Юго-восток, юго-запад, запад – 5%

Юг – 0%

Добавки на подогрев взрывающегося холодного воздуха через наружные краковременно-открывающиеся двери, на оборудованные воздушными и воздушно-тепловыми завесами. Добавка принимается в % от основных потерь через двери и зависит от этажности здания и типа входных наружных дверей:

При тройных дверях с двумя тамбурами между ними – 600n

При двойных дверях тамбуром между ними – 800n

При одинарных дверях – 650n

Выбор и расчет нагревательных приборов.

Нагревательные приборы являются основным элементом системы отопления, выбираются в соответствии с характером и назначением отапливаемых зданий, а также при этом учитывают тип системы отопления, вид и параметры теплоносителя.

Для поддержания в помещении требуемой температуры необходимо, чтобы количество тепла, отдаваемого нагревательными приборами, установленными в помещении, соответствовало расчетным теплопотерям помещения.

Количество тепла, отдаваемое прибором определяется по формуле:

Откуда

При учете дополнительных факторов, влияющих на теплопередачу прибора, площадь поверхности нагрева определяется по формуле:

где

коэффициент, учитывающий охлаждение

воды в трубопроводах систем водяного

отопления с искусственной циркуляцией;

коэффициент, учитывающий охлаждение

воды в трубопроводах систем водяного

отопления с искусственной циркуляцией;

коэффициент,

учитывающий способ установки прибора;

коэффициент,

учитывающий способ установки прибора;

коэффициент,

учитывающий способ подвода теплоносителя

к прибору.

коэффициент,

учитывающий способ подвода теплоносителя

к прибору.

Для

нахождения коэффициента

необходимо вычислить расход относительной

воды по формуле:

необходимо вычислить расход относительной

воды по формуле:

где

разность средних температур теплоносителя

в

разность средних температур теплоносителя

в

нагревательном приборе и окружающего воздуха, С0;

перепад

температуры теплоносителя в нагревательных

перепад

температуры теплоносителя в нагревательных

приборах, С0

коэффициент,

учитывающий число секций в приборе.

коэффициент,

учитывающий число секций в приборе.

При числе секций до 5 – 0,95;

от 5 до 10 – 1;

от 11 до 20 – 1,05;

Теплопередача 1экм определяется по формуле:

где

– поправочный коэффициент, зависящий

от схемы подачи воды в

– поправочный коэффициент, зависящий

от схемы подачи воды в

прибор

(для схемы «сверху-вниз»

«снизу-вниз»

«снизу-вниз» ,

«снизу-

,

«снизу-

вверх»

)

)

Количество тепла поступающего в помещение от неизолированных, открыто проложенных трубопроводов определяют по формуле:

где

наружный

диаметр трубы, м

наружный

диаметр трубы, м

длина

трубы, м

длина

трубы, м

коэффициент

теплопередачи гладких труб,

коэффициент

теплопередачи гладких труб,

расчетная

температура теплоносителя в трубопроводе,

С0

расчетная

температура теплоносителя в трубопроводе,

С0

расчетная

температура воздуха в помещении, С0

расчетная

температура воздуха в помещении, С0

поправочный

коэффициент, учитывающий месторасположение

поправочный

коэффициент, учитывающий месторасположение

труб

труб

Величина

,

экм определяется по формулам:

,

экм определяется по формулам:

Для труб d<32мм

Для

труб d>32мм

Площадь поверхности нагрева

приборов, экм , определяется по формуле:

приборов, экм , определяется по формуле:

Число секций в приборе

;

Марка прибора:радиатор стальной М-140АУ.

Одна секция=0,35экм

;

Марка прибора:радиатор стальной М-140АУ.

Одна секция=0,35экм

Гидравлический расчёт трубопроводов однотрубной системы отопления.

Гидравлический расчёт трубопроводов однотрубной системы отопления проводиться с целью определения суммарных потерь давления в циркуляционных кольцах и нахождения располагаемого давления в системе.

Для выполнения гидравлического расчёта трубопроводов выбирается тип системы отопления и вычерчивается аксонометрическая схема, на которой приводятся все исходные данные. Перед вычерчиванием схемы проводится следующая расчётно-графическая работа:

-подсчитаны теплопотери каждого из помещения здания;

-выбран тип нагревательных приборов и определено количество

секция в каждом нагревательном приборе;

-на поэтажных планах размещены нагревательные приборы,

определено месторасположение стояков, на планах подвала или

чердака изображаются подающие и обратные магистрали;

-определено месторасположение теплового пункта;

На планах этажей, чердака и подвала стояки должны быть пронумерованы, а на аксонометрической схеме, кроме стояков, должны быть пронумерованы все расчётные участки трубопроводов с указанием тепловых нагрузок и длин каждого расчётного участка большого и малого циркуляционных колец. На этой схеме показывается вся запорно-регулировочная аппаратура. На чертежах и аксонометрических схемах систем отопления и вентиляции обозначение элементов производится в соответствии с требованием ГОСТа 11628-65.

Как известно из гидравлики, при движении реальной жидкости по трубам всегда имеют место давления на преодоление сопротивления двух видов трения и местных сопротивлений.

К местным сопротивлениям относятся тройники, крестовины отвода, вентили крана, нагревательные приборы, котлы, теплообменники и т.д.

Потери давления на преодоление трения на участке трубопровода с постоянным расходом движущейся воды и неизменным диаметром определяется по формуле:

Rт= ( λ/d)*( ω ²/2)*p*ℓ=R*ℓ

Где λ- коэффициент гидравлического трения, величина безразмерная;

d- диаметр трубопровода, м;

ω- скорость движения воды в трубопроводе м/с;

p- плотность движущейся среды, кг/м³;

ℓ- длина участка трубопровода, м;

R- удельная потеря давления, Па/м.

Потеря давления на преодоление местных сопротивлений определяют по формуле :

Z=∑ξ*( ω ²/2)*р ,

где ∑ξ – сумма коэффициентов сопротивления на данном участке трубопровода, величина безразмерная;

(ω ²/2)*р – динамическое давление воды на данном участке трубопровода, Па;

Общее сопротивление, возникающее при движении воды в трубопроводе циркуляционного кольца, включая отопительны прибор, котёл и арматуру, может быть определено по уравнению: ∑(R*ℓ+Z) < ∑∆Рp,

где ∑R*ℓ - сумма потерь давления на трение, Па;

∑Z – сумма потерь давления в местных сопротивлениях, Па;

∑∆Рp – располагаемое давление, Па.

Гидравлический расчёт проводят для большого и малого циркуляционных колец.

Первое расчётное циркуляционное кольцо принимаем проходящим через стояк 1, как наиболее удалённый от главного стояка. Определяем температуру воды по участкам стояка 1.

t1 = 95-(95-70)*(972,385*2)/( 972,385*2 +1161,96+968,3) = 83,07

t2 = 95-(95-70)*( 972,385*2+1161,96+968,3)/( 972,385*2 +1161,96+968,3)= =70

Определяем располагаемое естественное давление в циркуляционном кольце через стояк без учёта охлаждения воды в трубопроводах.

pl = 3*977,81+2*969,94-(3+2)*961,92 = 63,71 кг/ м2

∆р = 25*0,5*0,4=5 кг/ м2

где 0,5 – коэффициент, принимаемый для однотрубных систем;

0,4 – для систем с насосной циркуляцией.

Полная величина располагаемого давления

р = рнас + р1 +∆р = 1000+63,71+5 = 1068,71 кг/ м2

Определяем удельную потерю давления на трение

Rср = 64*0,6/(8+5+6,6+8+3,4+8+2) = 5,8