- •Управление и менеджмент, эволюция понятия, подходы в управлении

- •1.1. Понятия «управление» и «менеджмент»

- •1.2. Эволюция управленческой мысли. Основные школы и подходы к менеджменту

- •1.3. Научные подходы в управлении организациями

- •1.4. Основные школы научного менеджмента Основные школы научного менеджмента

- •1.5. Процессный подход

- •1.6. Системный подход

- •1.7. Ситуационный подход

- •1.8. Методы менеджмента

- •Организационно-распорядительные методы управления. Организационное регламентирование, нормирование и инструктирование.

- •Экономические методы управления: понятие, сущность, основные элементы.

- •Природа и сущность социально-психологических методов управления. Методы включения человека в организацию, его социально-психологические роли.

- •2. Функции и методы менеджмента

- •2.1. Сущность и классификация функций менеджмента

- •2.2. Планирование и прогнозирование в системе менеджмента

- •Принципы эффективного планирования

- •2.3. Организация как функция менеджмента

- •2.4. Мотивация деятельности в менеджмента

- •Виды мотивации

- •Этапы мотивационного процесса

- •2.5. Координация и контроль в системе менеджмента

- •3. Общие характеристики организаций. Организационные структуры

- •3.1. Характеристики среды

- •3.2 Типы организационных структур

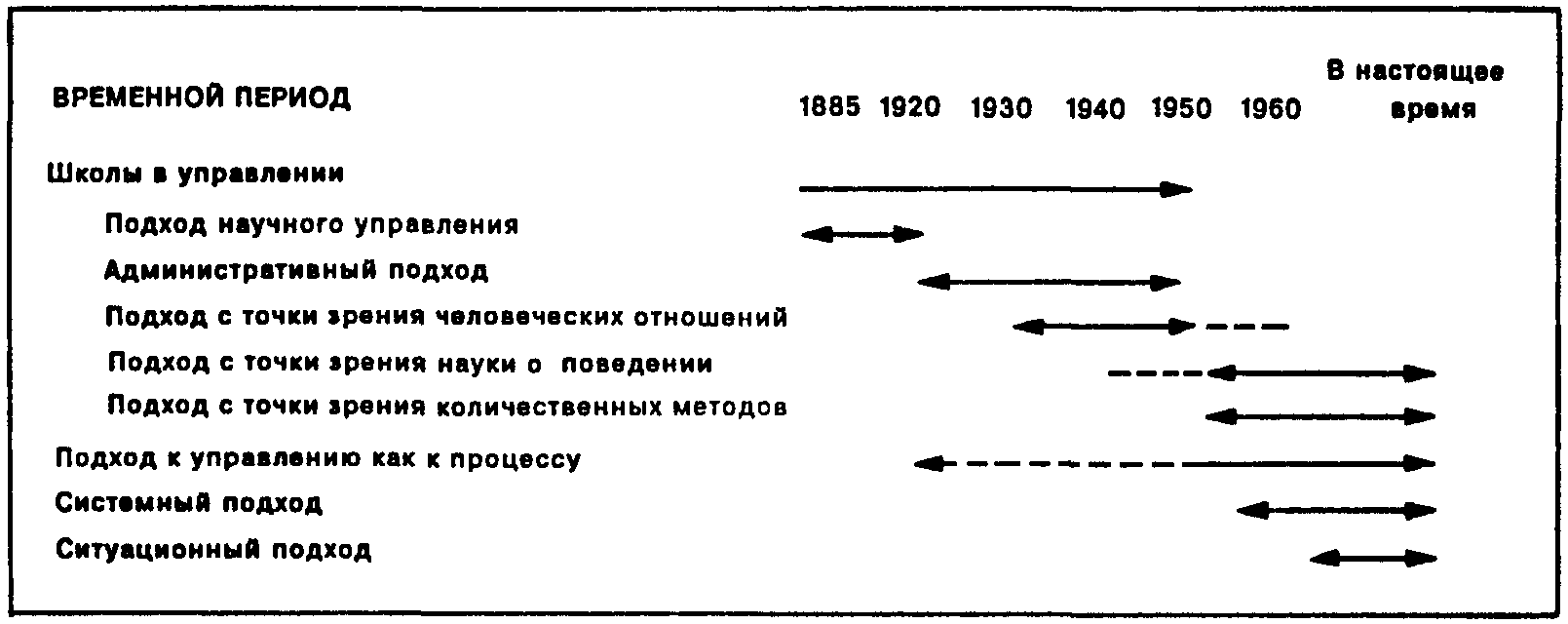

1.3. Научные подходы в управлении организациями

Существует четыре основных подхода к управлению организациями:

• классический, или традиционный подход;

• процессный подход;

• системный подход;

• ситуационный подход.

Суть традиционного подхода: отдельно рассматривается работа, администрирование, персонал, мотивация труда, лидерство, организационная культура и т.д.

Суть процессного подхода: управление рассматривается как процесс, например: «постановка целей—планирование—организация работ—мотивация—контроль». Разработка процесса — алгоритма управления организацией, ставится на первый план.

Суть системного подхода: организация рассматривается как система, со своим входом (цели, задачи), выходом (результаты работы по показателям), обратными связями (между персоналом и руководством, внешними снабженцами и менеджерами, внешними сбытчиками и менеджерами, покупателями и внутренними сбытчиками и т.д.), внешними воздействиями (налоговое законодательство, экономические факторы, конкуренты и т.д.). Основные цели при системном подходе:

• снижение эмерджентности;

• повышение синергичности;

• обеспечение положительной мультипликативности в организации;

• обеспечение устойчивости функционирования организации;

• обеспечение адаптивности работы организации;

• обеспечение совместимости работы подсистем организации (например, подсистемы «персонал» с подсистемой «руководство», подсистемы «сбыт» с подсистемой «покупатели» и т.д.);

• обеспечение эффективной работы обратных связей в организации как внутри подсистем, так и между подсистемами.

Суть ситуационного подхода: методы управления могут меняться в зависимости от ситуации; на практике результаты деятельности организации анализируются в различных практических ситуациях; ищутся наиболее значимые ситуационные факторы, влияющие на показатели хозяйственной деятельности в динамике, прогнозируются последствия (будущий спрос, затраты, финансовые поступления и т.д.); на основании полученных данных планируется будущая деятельность организации. Часто ситуационный анализ проводят методами экспертных оценок, «мозгового штурма (атаки)» (с аргументами «за» и «против»), с использованием кейсов (от англ. «случай») — деловых ситуаций, помогающих накапливать практический опыт и принимать правильные управленческие решения.

1.4. Основные школы научного менеджмента Основные школы научного менеджмента

Классическая (традиционная) школа управления: Ф. У. Тейлор (1856-1915), Х. Эмерсон (1853-1931), Г. Гант (1861-1919), Л. Гилбрет (1878-1972), Ф. Гилбрет (1868-1924), Г. Форд (1863-1947), X. Хэтэуэй, С. Томпсон, А. Файоль (1841-1925), Л. Гьюлик и Л. Урвик, Дж. Муни, А. Рилей, Э. Бреч, Л. Аллен, М. Вебер, М. Фоллет, Р. Шелтон.

Основное внимание исследователей этой научной школы привлекали вопросы эффективности труда в основном на низших уровнях управления:

• повышения производительности и эффективности труда;

• нормирование труда;

• работа с кадрами (набор, отбор, переквалификация);

• мотивации труда работников;

• разрешение социальных проблем.

Школа научного управления(1885—1920) связана с работамиФ. Тейлора,ФренкаиЛилии Гилбрет,Генри Гантта. Создатели школы считали, что, используя наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие операции ручного труда. Первой фазой методологии школы научного управления былианализ содержания работы и определение ее основных компонентов.

Характерным для школы научного управления было систематическое использование стимулирования с целью заинтересовать работников в увеличении производительности и объема производства. Предусматривалась возможность перерывов в производстве, в том числе и для отдыха. Количество времени, выделяемое для выполнение определенных заданий, было реалистичным, что давало руководству возможность устанавливать нормы производства, которые были выполнимы, и платить дополнительно тем, кто превышал эти нормы. При этом люди, которые производили больше, вознаграждались больше. Признавалась важность отбора людей, которые соответствовали выполняемой работе, подчеркивалось большое значение обучения.

Школа научного управлениявыступала за отделение управленческих функций обдумывания и планирования от фактического выполнения работы. Работа по управлению — это определенная специальность, и организация в целом выиграет, если каждая группа работников сосредоточится на том, что она делает успешнее всего.

Из этой школы выделилась отдельная группа ученых, внимание которых привлекали общие функции и принципы управления, функции менеджеров и руководителей на всех уровнях управления предприятием.

Особенности административной школы.Представители классической (1920—1950) школы, а именно —А. Файоль,Л. Урвик,Дж. Муни, имели непосредственный опыт работы в качестве руководителей высшего звена управления в большом бизнесе. Их главной заботой была эффективность применительно к работе всей организации. «Классики» (работы которых в значительной степени исходили из личных наблюдений, а не основывались на научной методологии) старались взглянуть на организации с точки зрения широкой перспективы, пытаясь определить общие характеристики и закономерности организаций.

Целью школы было создание универсальных принципов управления, следование которым несомненно приведет организацию к успеху. Эти принципы были связаны с двумя аспектами. Одним из них быларазработка рациональной системы управления организацией. Определяя основные функции бизнеса как финансы, производство и маркетинг, «классики» были уверены, что могут определить лучший способ разделения организации на подразделения или группы.Файольрассматривалуправлениекакуниверсальный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных функций.

Вторая категория принципов касалась построения структуры организации и управленияработниками.

Наиболее известными представителями административной и функциональной школы управления являются А. Файоль, Дж. Муни, А. Рейли, Л. Гьюлик и Л. Урвик, Р. Дейвис, Г. Кунтс, С. 0'Доннел, М. Вебер, Ч. Бернард, которые рассматривали следующие вопросы:

• основные принципы менеджмента;

• основные функции управления;

• процессный подход к управлению;

• принципы работы менеджеров низшего, среднего и высшего звена управления;

• построение организации;

• централизация и децентрализация власти;

• мотивация труда и стабильность кадров;

• разделение труда;

• власть и ответственность;

• справедливость оплаты;

• контроль.

Принципы управления Анри Файоля (подробнее см .п.1)

1. Разделение труда.

2. Полномочия и ответственность

3. Дисциплина.

4. Единоначалие.

5. Единство направления

6 Подчиненностьличныхинтересов общим.

7. Вознаграждение персонала.

8. Централизация.

9. Скалярная цепьСкалярная цепь — это ряд лиц, стоящих на руководящих должностях, начиная от лица, занимающего самое высокое положение в этой цепочке, — вниз, до руководителя низового звена. Было бы ошибкой отказываться от иерархической системы без определенной необходимости в этом, ио было бы еще большей ошибкой поддерживать эту иерархию, когда она наносит ущерб интересам бизнеса.

10. Порядок..

11. Справедливость.

12. Стабильность рабочего места для персонала. Высокаятекучесть кадров снижает эффективность организации.

13. Инициатива.

14. Корпоративный дух..

Другим представителем классической школы является профессор экономики из Германии Макс Вебер (1864-1920), который предложил концепцию "рациональной бюрократии". Ом выдвинул положение, согласно которому бюрократия - порядок, устанавливаемый правилами, является самой эффективной формой человеческой организации. По М. Веберу, предприятие - это механизм, представляющий собой комбинацию основных производственных факторов: средств производства, рабочей силы, сырья и материалов. Поэтому большое значение придается:

технико-экономическим связям и зависимостям различных факторов производства;

использованию аналитических методов, результаты которых нередко трудно и даже невозможно применить на практике;

стремлению к сохранению стабильности, всеобщему контролю и надзору за качеством и выполнением плановых заданий;

представлению высших руководителей как людей, которые "мудрее, чем рынок", и т. д.

Ключевым фактором успеха на рынке Вебср считал снижение издержек. Главное внимание уделяется внутренней экономичности, которая характеризует выпуск на единицу затрат. При этом должны быть обеспечены высокое качество, низкие затраты и цены, эффективное распределение. Выпаденение этих условий гарантирует предприятию получение достаточного возврата на капитал, рост организации.

Мы видим, что теоретиков управления первой половины XX в. мало волновали проблемы делового окружения. Они придерживались взгляда на предприятие как на "закрытую систему", основными характеристиками которого являлись:

стабильность целей, задач, условий деятельности;

рост масштабов производства - как главный фактор успеха и конкурентоспособности;

рациональная организация производства, эффективное использование ресурсов - основная задача менеджмента;

производительность труда производственных рабочих - главный источник прибавочной стоимости;

контроль, функциональное разделение труда, нормы, стандарты и правила, эффективное использование ресурсов - основа системы управления.

К такой системе научных взглядов привела логика промышленного развития, результатом которой явилось формирование крупных организаций, корпораций, где сосредоточились огромные ресурсы.

Изучая вопросы эффективности труда, построения эффективно работающих организаций, некоторые исследователи чувствовали, что резервы следует искать не только в методологиях и технологиях управления, но и в самом человеке, что привело к формированию «школы человеческих отношений».

Особенности школы человеческих отношений. Движение за человеческие отношения зародилось в ответ на неспособность со стороны представителей научного управления и классической школы полностью осознать человеческий фактор как основной элемент эффективной организации. Наибольший вклад в развитие школы человеческих отношений (1930—1950) внесли два ученых — Мэри Паркер Фоллет и Элтон Мэйо. Эксперименты Э. Мэйо открыли новое направление в теории управления. Он обнаружил,что четко разработанные рабочие операции и хорошая заработная плата не всегда вели к повышению производительности труда. Силы, возникавшие в ходе взаимодействия между людьми, часто превосходили усилия руководителей.

Более поздние исследования, проведенные Абрахамом Маслоу и другими психологами, помогли понять причины этого явления. Мотивами поступков людей, по Маслоу, являются, в основном, не экономические силы, а различные потребности, которые могут быть лишь частично и косвенно удовлетворены с помощью денег. Основываясь на этих выводах, исследователи полагали, что, если руководство проявляет большую заботу о своих работниках, то и уровень удовлетворенности должен возрастать, а это будет вести к увеличению производительности. Они рекомендовалииспользовать приемы управления человеческими отношениями, включающие более эффективные действия начальников, консультации с работниками и предоставление им более широких возможностей взаимного общения на работе.

Школа человеческих отношений появилась на рубеже 20-30-х гг. В ее основу были положены достижения психологии и социологии, именно поэтому проблема повышения производительности труда решалась посредством изучения поведения человека в трудовом процессе. Ученые понимали, что, сосредоточив свое внимание на человеке, они смогут предложить методы эффективного стимулирования труда.

Первым внимание на людей обратил Р. Оуэн. Он утверждал, что предприятие много времени тратит на обслуживание оборудования (смазка, ремонт и т. п.) и мало заботится о людях. Поэтому вполне разумно тратить такое же время и на "уход" за людьми ("живой машиной"), тогда, скорее всего, не понадобится "ремонтировать" людей.

Основоположником школы человеческих отношений принято считать Э. Мэйо. Он полагал, что прежние управленческие методы всецело направлены на достижение материальной эффективности, а не на установление сотрудничества, в то время как простое проявление внимания к людям оказывает очень большое влияние на производительность труда.

Из других ученых этого направления можно выделить М. П. Фолетт, которая внесла огромный вклад в теорию лидерства.

Представители школы человеческих отношений стремились рассматривать каждую организацию как определенную "социальную систему", что явилось новым шагом в развитии теории управления.

К исходным положениям теории человеческих отношений относятся:

люди в основном мотивируются социальными потребностями и ощущают свою индивидуальность благодаря отношениям с другими людьми;

в результате промышленной революции и рационализации процесса сама работа в значительной степени потеряла привлекательность, поэтому удовлетворение человек ищет во взаимоотношениях с другими людьми;

люди более отзывчивы к социальному влиянию группы равных им людей, чем побуждением посредством контроля, исходящего от руководства;

работник откликается на побуждение руководителя, если руководитель рассматривается работником как средство удовлетворения своих потребностей.

Задача менеджмента на этом этапе состояла в том, чтобы в дополнение к формальным отношениям (приказ-подчинение) между членами групп (коллектива) развивались плодотворные неформальные контакты. Неформальные отношения в процессе совместного труда были признаны весомой организационной силой, способствующей/препятствующей реализации корпоративных целей. Поэтому неформальными отношениями следует управлять. Если руководство проявляет заботу о своих работниках, то уровень удовлетворенности должен возрастать, что ведет к росту производительности труда.

В конце 1950-х гг. некоторые ее представители выделились в школу «поведенческих» наук (бихевиористскую школу), изучающую не просто межличностные отношения, а самого человека.

Развитие поведенческих отношений.Среди наиболее крупных фигур более позднего периода поведенческого направления (с 1950 г. по настоящее время) такие ученые, как К. Арджирис, Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг. Эти и другие исследователи изучали различные аспекты социального взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, лидерства, организационной структуры, коммуникации в организациях, изменения содержания работы и качества трудовой жизни.

Новый подход стремился в большей степени оказать помощь работнику в осознании собственных возможностей на основе применения концепций поведенческих наук к построению и управлению организациями. Основной целью школы было повышение эффективности организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов. Главный постулатсостоял в том, что правильное применение науки о поведении всегда будет способствовать повышению эффективности и работника, и организации. Однако в некоторых ситуациях данный подход оказывался несостоятельным.

Представители этой школы изучали поведение людей на работе, различные аспекты их социального взаимодействия, мотивации трудовой деятельности, характер власти и лидерства и другие бихевиористские аспекты управления.

Среди наиболее крупных представителей поведенческого направления можно отметить Криса Арджириса, Ренсиса Лайкерта, Дугласа Мак-Грегора, Фредерика Герцберга,Абрахама Маслоу.Мотивами поступков людей, по их мнению, являются не экономические силы, как считали сторонники и последователи школы научного управления, а различные потребности, которые могут быть лишь частично и косвенно удовлетворены с помощью денег.

Школа поведенческих наук явилась своего рода продолжением школы «человеческих отношений», однако представители нового направления не только акцентировали внимание на методах налаживания межличностных отношений, но и стремились оказать помощь работнику в осознании собственных возможностей наоснове применения концепций поведенческих наук к построению и управлению организациями.

Изучались различные аспекты социального взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, организационной структуры, коммуникации в организации, лидерства, изменение содержания работы и качества трудовой жизни.

К теоретикам школы поведенческих наук, наряду с другими американскими учеными, можно отнести и выдающегося японского менеджераМацуситу, которому удалосьна практике осуществить важнейшие положения неоклассической школы и бихевиористской концепции менеджмента с учетом японского менталитета.

Поведенческий подход почти полностью охватил весь менеджмент в 60-е годы прошлого столетия и отстаивал «единственный наилучший путь» решения управленческих проблем. Его исходное положение состояло в том, что правильное применение науки о поведении будет всегда способствовать повышению эффективности работника и организации в целом.

Основополагающие принципы управления, сформулированные поведенческой школой которые широко используются в кадровом менеджменте современной организации:

- лояльность к работающим;

- ответственность как обязательное условие успешного менеджмента;

- создание психологического климата, способствующего раскрытию способностей работников организации;

- установление долевого участия каждого сотрудника в общих результатах;

- использование методов работы с людьми, обеспечивающих их удовлетворенность работой;

- умение менеджера слушать всех, с кем он сталкивается (исполнителей, покупателей, поставщиков и т.п.);

- соблюдение менеджером этических норм в бизнесе;

- честность и доверие к персоналу, высокое качество личной работы менеджера и ее постоянное совершенствование.

Школа количественного подхода

Школа количественного подхода (науки управления) – это применение методов научного исследования к проблемам организации. Среди представителей этой школы можно выделить таких ученых, как У. Черчмен, Р. Акаф, Л. Арноор– исследование операций;Р. Дисинсон, Ф. Каст, Д. Розенцвейг, С. Оптнер– исследование систем;Ч. Бернард, И. Марч– исследование социальных систем. Эта школа основывается на методологии кибернетики (Н. Винер), системного анализа, общей теории систем (Л. Берталанфи, С. Янг), моделировании и математических методах. Суть ее заключается в следующем. После постановки проблемы группа специалистов разрабатывает модель ситуации – форму представления реальности. Модель упрощает реальность или представляет ее абстрактно, облегчает понимание сложностей реальности.

Создав модели, переменным задаются количественные значения, что позволяет объективно сравнивать каждую переменную и отношения между ними.

Ключевой характеристикой науки управления является замена словесных рассуждений и описательного анализа моделями, символами и количественными значениями. Самый крупный толчок к применению количественных методов в управлении связан с применением компьютеров. Влияние науки управления или количественного подхода в настоящее время все возрастает.

Эффективность труда индивида зависит не только от его психологии, но и от сложнейших групповых (социальных) взаимосвязей внутри организации. Начиналось формирование школы «социальных систем», которая возникла под влиянием концепций структурно-функционального анализа, развиваемых Т. Парсонсом, Р. Мертоном, а также общей теории систем (Л. Берталанфи, А. Рапопорт). Такие ее представители, как Ч. Бернард, (1887-1961), Ф. Селзник, Г. Саймон (р. 1916), Д. Марч, А. Этциони, М. Хейра, индустриальные социологи Э. Трист рассматривали социальную организацию как комплексную организационную систему с рядом составляющих:

• индивид;

• формальная структура организации;

• неформальная структура организации;

• статусы и роли членов организации;

• внешнее окружение (государственные структуры, поставщики, покупатели, партнеры, конкуренты и т.д.);

• технические средства труда.

По мере развития математики и экономико-математических методов, теории систем и управления, кибернетики, вычислительной техники с начала 1950-х гг. стала постепенно формироваться «новая школа» управления, в которую входили Л. Берталанфи, Д. Форрестер, А. Рапопорт, К Боулдинг, С. Бир, Е. Арноф, Р. Аккоф, Д. Экман, Р. Калман, Л. Заде, М. Месарович, Я. Типберген, Л. Клейн, А. Гольдбергер, В. Леонтьев и др.

Внимание представителей «новой школы» было сфокусировано на:

• сетевом планировании;

• планировании расписаний (поступлении и расходовании ресурсов, запасов, ходе технологических процессов);

• оптимизации и распределении ресурсов организации (линейные, нелинейные и динамические методы);

• управлении и оптимизации запасов ресурсов;

• использовании «теории игр» при принятии решений в условиях неопределенности и рисков (которая в дальнейшем переросла в самостоятельную область математики — «теорию принятия решений»);

• прогнозировании;

• использовании «теории массового обслуживания» для вычисления вероятности очередей и их минимизации;

• системном анализе (с помощью «дерева» целей, критериев значимости целей и вероятностей их достижения);

• эконометрике (построении инструментами математики различных макроэкономических моделей и моделей типа «затраты—выпуск»);

• исследовании операций как отдельной научной дисциплиной для решения задач планирования принятия решений, оптимизации и прогнозирования;

• статистических методах анализа и оценки различных ситуаций (однофакторный, двухфакторный, кластерный, корреляционный анализ и др.).

Вклад различных направлений