Жулев_3_4_9_15_16_20

.pdf

Uy

−10В ≤Uz

−10В

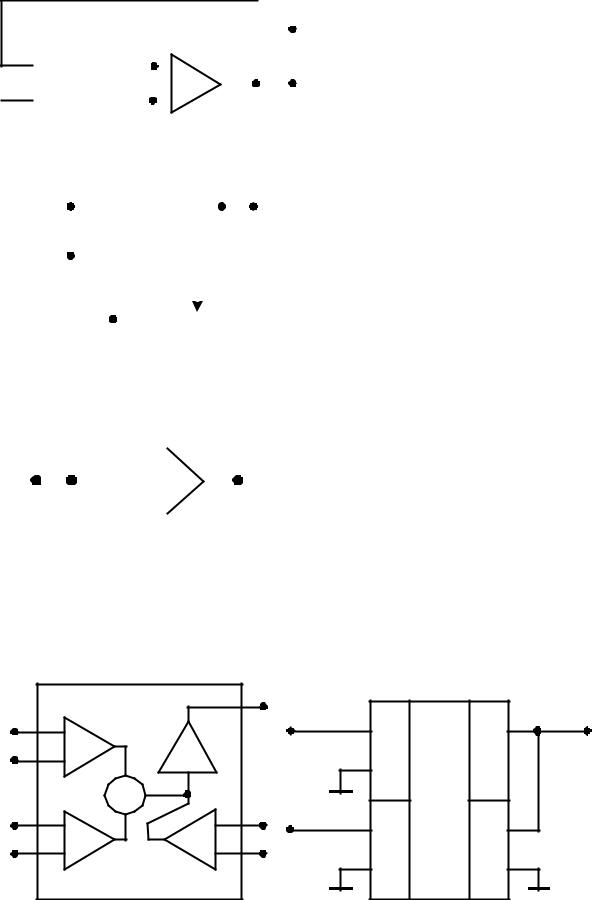

Пример на 525ПС1:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R4 |

|

|

|

|

При условии R1=R3, R2=R4: |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвых |

|

R1 |

|

Uz |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uz |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uy . |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

R1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= − k R2 |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

9 |

X |

1 |

Z1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

525ПС |

|

|

|

|

R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

|

|

|

|

алоговые |

|||||||||

4 |

Y |

Z2 |

14 |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

вых |

перемножители 525ПС2, 525 |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПС3 |

имеют |

встроенный |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

усилитель, поэтому они легко |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

обращаемы в делитель путем |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 Uz |

коммутации выводов: |

|||||

≤ +10В |

|

|

1 |

|

Z |

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

Uвых = |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ux |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

525ПС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

≤Ux ≤ 0 |

|

|

7 |

|

X |

|

Y |

13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7,5 кОм |

5,1 кОм |

|

|

|||

|

3.2 Операция возведения в степень |

|

|

||||||||||

|

При параллельном соединении двух входов X и Y перемножителя |

||||||||||||

образуется схема квадратора: |

Возведение |

в более |

|||||||||||

|

|

|

X |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвых = k Ux2 |

высокие степени |

X3, X4, |

|

Ux |

|

|

|

|

|

|

X |

|

|

X5 достигается |

простым |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

последовательным |

|

|

|

Y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

включением нескольких |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

аналоговых перемножителей сигналов (АПС).

Таким образом не возможно получить возведение в нецелую степень, когда показатель изменяется в широком интервале. Достаточно просто реализовать такие устройства путем использования универсального аналогового перемножителя сигналов (УАПС), имеющего следующую

|

|

УАПС |

|

|

Основная схема включения: |

|||

|

|

|

W |

|

X |

|

|

|

1 |

+ |

|

|

|

1 |

X |

|

|

|

|

|

X1 |

W |

||||

X |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

X2 |

- |

+ |

|

Ux |

X2 |

|

k Ux Uy |

|

|

|

|

|

X |

|

|

|

|

|

|

X |

|

|

|

|

УАПС |

|

Y1 |

+ |

+ |

Z1 |

|

Y |

1 |

Z1 |

|

|

X |

X |

1 |

|||||

Y2 |

- |

- |

Z2 |

Uy |

1 |

|

||

Y |

|

Z 2 |

||||||

|

|

X |

2 |

X1 |

||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

структуру:

Введение обратных связей (ОС) на множительные дифференциальные |

|

||||||||||||||

входы УАПС позволяет моделировать нелинейные неявно заданные |

|

||||||||||||||

функции. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Схема |

|

|

позволяет |

|

||

Ux>0 |

|

X1 |

|

Uвых Un |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

X1 |

|

возводить входной сигнал в |

|

|||||||||||

|

W |

|

|

x |

|

||||||||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

X22 |

|

|

|

|

степень n, при 1≤ n ≤2.( ) |

|

||||||||

|

|

УАПС |

|

|

|

Балансное |

|

|

|

уравнение |

|

||||

|

X |

ZX |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

n |

, |

|

Y11 |

1 |

|

|

|

W = (1−α) Ux |

+α Ux Ux |

||||||||

|

Y |

X |

|

|

|

следовательно |

|

при |

α=1 |

|

|||||

|

Z1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1−α) R |

X2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

значение n=1, а при α=0 - |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

n=2. |

Для |

промежуточных |

|

||||||

α R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

значений |

|

α |

|

выходная |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

функция в пределах |

|

|

|||||||

2 n |

|

|

|

|

|

1≤ n ≤2 аппроксимируется с |

|

||||||||

n |

|

|

|

|

предельной |

|

погрешностью |

|

|||||||

|

|

|

|

|

ε= ±1,5% при n=1,5. |

|

|

||||||||

|

|

ε |

|

|

|

|

|

|

Для |

|

работы |

с |

|

||

|

|

|

|

|

отрицательными |

входными |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

напряжениями |

необходимо |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

проинвертировать входы X. |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

Если |

вместо |

делителя |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

поставить потенциометр, то |

|

||||||||

1 |

|

|

|

α |

|

можно устанавливать любое |

|

||||||||

0 |

|

|

1 |

|

значение n в соответствии с |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

(*). |

|

Значение |

|

номинала |

|

||||||

резистора некритично и может быть 2…50 кОм. |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Другая схема включения ОС позволяет вводить сигнал в произвольную |

|

||||||||||||||

степень n при 2≤ n ≤5. Балансное уравнение |

W |

=U |

x |

|

1−α |

) |

U |

x |

+dW |

или |

|

||||

|

|

|

( |

|

|

|

|||||||||

после преобразования: W = |

(1−α) U |

2 |

1−α Ux |

x Uxn для 2≤ n ≤5. Если α=0, то n=2; |

|

|

|

по мере увеличения α влияние знаменателя выражается более заметно.

Ux |

|

X1 |

n |

|

|

X11 |

Uвых Un 5 |

|

|

|

W |

|

n |

|

|

X2X2 |

|

|

|

α R |

УАПС |

|

|

|

|

|

|

ε |

|

|

XY11 |

ZX1 |

2 |

|

|

|

|||

|

Y |

X |

|

|

|

Z |

|

|

|

(1−α) R |

X2 |

21 |

0 |

|

1 |

|

1 α |

||

|

|

|

0 |

Следует заметить, что относительная погрешность всегда меньше n.

Для n=3 - ε= ±2,2%, а при n=4 - ε= ±3,6%.

3.2 Операция извлечения корня

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

Ux |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

R1 k Ux |

|

|

X |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uz<0 |

|

R2 |

|

|

- |

|

|

|

|

|

|

|

Uy |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

VD1 |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

U |

|

|

K |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

вх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвых = |

−k Uz |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

R3 |

|

|

|

+ u |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Операция извлечения корня реализуется путем включения в ООС операционного усилителя схемы квадратора.

Проанализируем данную структуру. Напряжение на входе ОУ:

Uвх =Uz |

|

|

R1 |

|

|

|

+k U 2 |

|

|

R2 |

|

|

= − |

Ux . |

|

|

|||||

|

R1 + R2 |

|

R1 + R2 |

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

x |

|

K |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

|

|

Выразим квадрат выходного напряжения: |

|

|

|||||||||||||||||||

2 |

2 |

|

1 |

|

|

R |

|

|

|

|

Ux (R1 + R2 ) |

|

|||||||||

Uвых =Ux |

= − |

|

|

1 |

Uz 1 |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

||||||

k |

R2 |

|

Uz |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KU R1 |

|

|||||||||

С учетом того, что Uz = 0 |

; |

Ux (R1 + R2 ) |

|

1, получим: |

|||||||||||||||||

|

|

|

U |

z |

K R |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

1 |

|

|

|

|

Uвых =Ux

k RR1 2 (−Uz ).

k RR1 2 (−Uz ).

При таком включении входное напряжение Uz может быть только отрицательным. В случае подачи напряжения Uz положительной полярности схема запирается и только разрывом цепи ООС ее можно привести в рабочее состояние. Для предотвращения запирания схемы на выходе ОУ необходимо включить диод, который при отрицательном выходном напряжении прерывает ОС. Поскольку диод стоит в цепи ОС, то падение напряжения на нем приводит к дополнительной погрешности. Но поскольку KU>>1, то ею можно пренебречь.

Устройство для извлечения квадратного корня на м/сх 525ПС2

0 ≤Uz ≤10В |

1 |

|

|

Z |

||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X |

||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

525ПС2

2 |

Uвых = − |

10 Uz |

|

−10В ≤Uвых ≤ 0В

Y 13

10

Образование корней произвольной степени n (1/5≤ n ≤1) можно осуществить на УАПС:

|

|

|

|

n |

|

n |

|

X1 |

X1 |

Uвых Uzn |

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

W |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

(1−α) R |

X22 |

УАПС |

Rн |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

YX11 |

ZX1 |

|

|

|

|

|

YX |

Z1 |

|

|

|

ε |

|

12 |

X |

|

|

|

|

|

2 |

Uz |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

|

1 α |

|

|

α R |

|

0 |

0,1 0,3 |

|

|

|

|

|

|

|

Для 0,2≤ n ≤0,5 балансное уравнение:

W [−α W −(1−α) Uz ]= −Uz .

Решение:

|

(α −1) U |

z |

+ |

(1 |

−α)2 U 2 |

+4 |

α U |

z |

|

|

W = |

|

|

|

z |

|

|

Uzn , где 1/5≤ n ≤1/2. |

|||

|

|

|

|

2 α |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При α=1, W =

Uz , т.е. n=1/2. Uz > 0.

Uz , т.е. n=1/2. Uz > 0.

15.Нормализация сигналов; критерий качествасигнала; выбор частоты дискретизации; основные этапы расчета схемы нормализации сигнала.

6. Нормализация сигналов

При разработке систем сбора данных, т. е. аппаратуры, связывающей измерительные датчики с устройствами обработки и далее с ЭВМ, необходимо получить требуемые характеристики, которые должны сохраняться даже в условиях слабых сигналов.

Основная схема измерительного канала содержит:

-датчик;

-предварительный усилитель;

-предварительный фильтр;

-аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

Качество сигнала в наиболее компактной форме можно выразить отношением сигнал/шум в тракте от аналогового входа до цифрового выхода АЦП, которое является универсальным показателем и позволяет оценить характеристику системы в целом.

6.1. Критерии качества сигналов

Для определения качества аналогового входного сигнала введем соотношение

U2 ,

ηВХ C

= U2

Ш

где UC – значение постоянного напряжения сигнала или действующее значение напряжения переменного сигнала,

UШ – действующее значение напряжения шума, ηВХ – отношение сигнал/шум.

Поскольку амплитуда на выходе датчика обычно соответствует некоторому информативному параметру, то следует уделить внимание измерению истинного (без погрешностей) значения этой амплитуды. Вероятность Р того, что искаженный помехой сигнал x находится в области ∆, симметричной относительно его истинного значения (рис. 6.1), можно определить из соотношений теории вероятностей.

2 ∆

x

xи-∆ xи xи+∆

Рис. 6.1.

Для обработки сигнала корреляционно-согласованным фильтром применяется выражение, определяющее измеренную амплитуду как функцию отношения сигнал/шум:

|

|

|

|

|

|

|

P( x,x) = erf( |

1 |

|

x |

|

|

) , |

|

|

|

|

|

|

η |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

x |

|

|

|

|

2 |

|

z |

− |

t2 |

|

|

|

|

|

|

||

где erf(z) = |

|

∫e |

|

dt – функция ошибок (функция табулирована). |

|||||||||

|

2 |

||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||

|

π |

|

|||||||||||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Функция ошибок erf(z) связана с интегралом Лапласа:

|

|

1 |

|

z |

− |

t2 |

1 |

|

z |

|

|

||

Φ(z) = |

|

|

∫e |

|

dt = |

erf( |

|

). |

|||||

|

|

2 |

|||||||||||

|

|

|

|

2 |

|

|

|

||||||

|

2 π |

|

|

|

2 |

||||||||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|||||

Через отношение сигнал/шум можно также описать фазу спектральной составляющей:

P( φ,φ) = erf( |

1 |

|

φ |

|

|

) . |

|

η |

|||||||

2 |

53.7°/рад |

||||||

|

|

|

|

|

Приведенные выше уравнения точно выполняются для синусоидальных сигналов с нормальной помехой и приближенно пригодны для реальных сигналов с подобными шумами.

Эти результаты также ограниченно пригодны и для общего случая, т. к. большинство сигналов можно разложить на синусоидальные составляющие. Данные уравнения приближенно справедливы и тогда, когда помеха имеет когерентный характер (например, сетевая помеха частотой 50 Гц). Это объясняется тем, что основное улучшение отношения сигнал/шум достигается благодаря коэффициенту ослабления синфазного сигнала предварительного усилителя (КОСС), который эффективно подавляет когерентную низкочастотную помеху и менее эффективно – широкополосный случайный шум.

В результате шумы на выходе предварительного усилителя будут в значительной мере распределены по нормальному закону, и линейная фильтрация будет эффективно обеспечивать дальнейшее улучшение отношения сигнал/шум. В качестве предварительного усилителя обычно используется какой-либо ОУ, у которого коэффициент КОСС будет максимальным:

КОСС = ККдиф . син

КОСС также можно выразить через отношение сигнал/шум на входе и на выходе предварительного усилителя:

КОСС =

ηВЫХη ПУ . ВХ

ηВЫХη ПУ . ВХ

Из последнего выражения ηВЫХПУ = КОСС2 ηВХ .

На участке канала преобразования от выхода предварительного усилителя до входа АЦП все необходимое дополнительное улучшение качества сигнала должен обеспечить аналоговый фильтр.

Доказано, что при отношении сигнал/шум η≥100 на входе фильтра эффективность методов линейной фильтрации асимптотически приближается к эффективности корреляционно-согласованного фильтра (разница составляет 3 дБ).

Введем для фильтра понятие коэффициента фильтрации:

КФ = ηηВЫХФ = 1 ППУ , ВЫХПУ 2 ПФ

где ППУ и ПФ – ширина полосы пропускания предварительного усилителя и фильтра соответственно.

6.2. Выбор частоты дискретизации

Для определения частоты дискретизации АЦП fд требуется знать наивысшую содержащую информацию частоту сигнала, а также способ конечного восстановления, или представления, сигнала.

При аналого-цифровом преобразовании обычно используется ступенчатая интерполяция (рис. 6.3). Это означает, что до нового опроса датчиков сохраняется значение сигнала, полученное в предыдущем цикле.

U

t

Рис. 6.3.

Частоту среза предварительного фильтра можно определить исходя из условия сохранения частотного спектра сигнала. Ширина спектра (частота среза предварительного фильтра) для различных сигналов может иметь вид:

– для постоянного тока fC2 = v1 , где v – скорость изменения сигнала,

–для синусоидального тока fC2 = T1 , где Т – период синусоидальных колебаний,

–для одиночного импульса fC2 = 1 , где τи – длительность импульса,

τи

–для сложного сигнала произвольной формы частоту среза можно определить исходя из основного периода Т1 (период первой гармоники) в предположении, что амплитуда гармоник уменьшается пропорционально их номеру. Тогда предварительный фильтр, пропускающий гармоники с амплитудой не менее 5% амплитуды основной частоты,

должен иметь частоту среза fC2 = 20 .

T1

Использование предварительной фильтрации, защищающей канал преобразования от шумов с частотой выше самой высокочастотной информативной составляющей сигнала, всегда желательно. Однако при выборе частоты среза предварительного фильтра может возникнуть неоднозначность, т. к. ширина полосы пропускания фильтра должна обеспечить необходимый коэффициент фильтрации КФ и должна соответствовать требованиям полного перекрытия частотного спектра сигнала. В случае, когда частоты среза предварительного фильтра fC2 ≤ fC1 (рис. 6.4) затруднений не возникает, т. к. всегда можно выбрать частоту среза из условия fC2 ≤ f ≤ fC1 .

T(f)

f

fC2 |

|

fC1 |

|

|

|

Рис. 6.4.

Затруднение вызывает только случай, когда fC1 < fC2 . При этом надо увеличить fC1 так, чтобы она была не менее fC2. Для сохранения требуемого коэффициента фильтрации КФ надо увеличить ширину полосы пропускания предварительного усилителя ППУ.

При проектировании предварительного фильтра следует также обратить внимание на перекрытие АЧХ фильтра и спектра сигнала дискретизации данных на частоте перекрытия

fпер = f2д (рис. 6.5).

Т(f)

1

0.01 |

f |

fC |

|

fпер |

|

fд |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 6.5.

Если частоту указанного перекрытия не подавить, то могут возникнуть интермодуляционные погрешности из-за взаимодействия отдельных спектральных составляющих сигнала. Эти погрешности представляют собой сложную функцию отношения сигнала с шумами в области перекрытия к сигналу с шумами в остальной части спектра сигнала дискретизации.

С увеличением частоты дискретизации fд и крутизны спада АЧХ предварительного фильтра область перекрытия спектров на частоте fпер уменьшается. Предпочтительным является второй путь, т. е. увеличение крутизны спада АЧХ предварительного фильтра.

Допустимой считается амплитуда перекрытия на частоте fпер, составляющая ~1% амплитуды сигнала в полосе пропускания. Значения частоты дискретизации fд, необходимые для получения такого порядка амплитуды перекрытия, приведены в таблице

6.3.

|

|

Таблица 6.3. |

|

|

|

|

|

fд |

Амплитуда перекрытия, % |

Порядок фильтра Баттерворта |

|

|

|

|

|

3fC |

1.6 |

10 |

|

|

|

|

|

4fC |

1.6 |

6 |

|

|

|

|

|

5fC |

1.0 |

4 |

|

|

|

|

|

8fC |

1.6 |

2 |

|

|

|

|

|

14fC |

1.6 |

1 |

|

|

|

|

|

6.3. Расчет схемы нормализации сигналов