- •Краткий курс лекций

- •Грунт. Состав грунтов и типы структурных связей. Характеристики определяющие состояние грунта.

- •Основные физико – механические свойства грунтов.

- •Глина более 0.17

- •Деформационные свойства

- •Прочность

- •Классификация грунтов по гост – 25100-95.

- •Плывуны

- •Инженерно - геологическая характеристика мерзлых грунтов.

- •Сейсмические явления в литосфере.

- •Деформации горных пород над подземными горными выработками

- •Сдвижение горных пород.

- •Провалы поверхности земли

Деформационные свойства

грунтов проявляются в изменении формы и объема при воздействии на грунт внешних усилий, не приводящих к разрушению. Как рыхлые, так и связанные грунты при приложении к ним нагрузок уплотняются, т.е. уменьшают свою пористость и изменяют форму. Деформации происходят под действием напряжений, возникающих в грунте после приложения внешней нагрузки. Они тем значительнее, чем больше величина прилагаемой нагрузки, и зависят от первоначального состояния грунта: его вида, структуры, пористости, влажности. В дисперсном грунте эти деформации имеют объемный характер, т.к. в первую очередь связаны с уменьшением объема грунта, находящегося в напряженном пространстве.

Деформации возникают, как правило, в результате воздействия на скелет породы нормальной составляющей нагрузки и характеризуют способность грунта к уплотнению, которая внешне выражается осадкой грунта под сооружением.

В зависимости от прилагаемых к грунтам нагрузок выделяется три фазы изменения состояния грунтов: уплотнение, сдвиг, выпирание. Из графика следует, что при некоторых значениях нагрузок от 0 до Р1 происходит уплотнение грунта, в результате которого деформация носит линейный характер и осадка со временем затухает. При увеличении нагрузки от Р1 до Р2 в грунте помимо деформаций уплотнения начинаются деформации локальных сдвигов, что приводит к нарушению линейного характера деформации - она продолжает равномерно нарастать. Таким образом, в начале II стадии возникают предпосылки нарушения прочности грунта.

Это явление характеризует прочностные свойства дисперсных грунтов, и обусловлено сопротивлением грунтов сдвигу и выражается либо в потере прочности основания, либо в нарушении устойчивости откосов земляных сооружений.

Такое разделение деформаций достаточно условно, т.к. в любом массиве грунта под действием внешних сил возникают как сближение частиц, так и элементарные сдвиги. Однако, при преобладании процесса уплотнения происходит деформация сжатия (осадка), а при повсеместном развитии сдвигов – потеря прочности и разрушение грунта - см. рис.4

Сжимаемость. В процессе производственной деятельности грунты, как основания, материал или среда для сооружений могут подвергаться различным силовым воздействиям: давлению, уплотнению, скалыванию, растяжению, кручению, а чаще всего к их уплотнению и сжатию. Исследование деформационных свойств заключается в изучении характера сжимаемости, величины и скорости этого процесса, которые необходимы для расчетов осадок оснований сооружений и допускаемых давлений на основание.

Необходимый объем грунта, подвергающейся нормальному давлению ( например от сооружения), сжимается в направлениях большего из действующих напряжений и расширяется в перпендикулярном к нему направлении. Боковому расширению препятствует сопротивление окружающего грунта, поэтому сжатие протекает при ограниченной возможности бокового расширения.

Сжимаемость в условиях невозможности бокового расширения грунта называется компрессией. Компрессия может быть представлена в виде одной из трех математических зависимостей: между пористостью и давлением, сжатием и давлением, влажностью и давлением. Графически эти зависимости могут быть представлены в виде компрессионных кривых вида: е =f ( P )

Рассматривая компрессионную кривую (см рис 7) нетрудно заметить, что каждому значению нормального давления Р соответствует определенное значение коэффициента пористости е. В том случае если изменение давления будет незначительным, это приведет к малому изменению коэффициента пористости , что позволяет нам принять участок кривой с ординатами е1 и е2 за прямую.

Тогда,

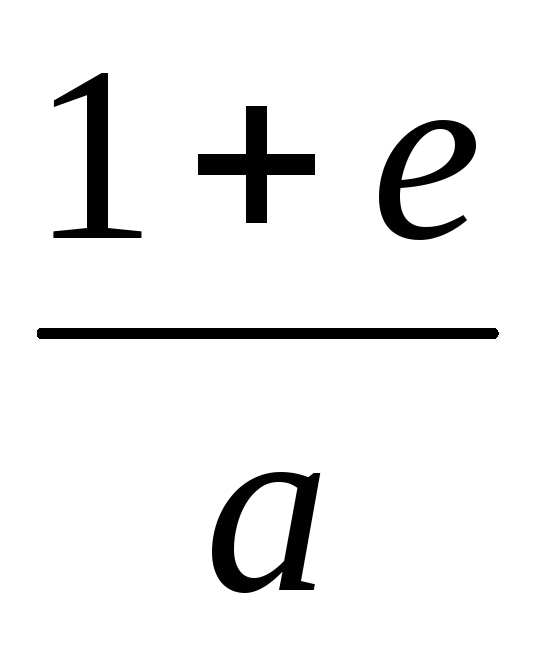

как это видно треугольника КЛМ, отношение

разности ординат е1

- е2

к разности абсцисс Р2

- Р1

будет соответствовать ![]() или

или

tgα=![]() =a

=a ![]()

Чем больше а на данном участке исследуемой компрессионной кривой, тем, очевидно, более сжимаемым является грунт при тех же значениях удельного давления. Величина а называется коэффициентом сжимаемости.

Второй характеристикой дисперсных свойств грунтов является модуль деформации Е0, который применяется при расчетах осадки оснований.

Е0 = β

а-коэффицент сжимаемости для интервала соседних нагрузок Р2 - Р1

β-безразмерный коэффициент, зависящий от относительной поперечной деформации грунта, для суглинков 0.5; глин 0.4; супесей 0.7; песков 0.8 .

Ес- модуль сжимаемости, представляет собой величину относительного сжатия грунта под действием нагрузки Р и показывает величину сжатия образца или осадку слоя грунта Н ( мм ) мощностью 1м при приложении к нему внешней нагрузки Р

Ес=1000 ( ΔН / Н)

-высота образца или мощность слоя, м

Компрессионные свойства грунтов зависят от:

-- структуры грунта: раздельнозернистые грунты сжимаются быстрее, а конечные осадки их меньше, чем у глинистых грунтов; в последних процесс сжатия протекает часто очень медленно;

-- минерального состава и содержания тонкодисперсной фракции. Наличие минерала монтмориллонита понижает их сжимаемость за счет явления набухания, а наличие органических примесей и органно-минеральных соединений. Наоборот, резко увеличивает сжимаемость грунтов.

-- типа и характера внутренних связей: чем прочнее связи, тем меньше сжимаемость;

--физического состояния грунта – плотности сухого грунта и естественной влажности: чем выше степень влажности, тем длительнее протекает процесс сжатия глинистых грунтов

--темпа приложения нагрузок, который обуславливает полное или неполное завершение этапов сжатия

Как уже упоминалось деформация глинистых грунтов происходит в несколько этапов, а поэтому после приложения нагрузки на грунт проходит некоторое время, прежде чем наступит уплотнение грунта и еще больший промежуток времени потребуется на завершение процесса сжатия при данной ступени нагрузки. Процесс уплотнения глинистых грунтов во времени при постоянной нагрузке называется консолидацией

Длительность этого процесса зависит от: а) структурной прочности грунта б) водо-проницаемости в) вязкости и ползучести (реологических свойств грунта)

Степенью консолидацииU называют отношение величины сжатия в данный момент времени к полной величине сжатия при завершившейся консолидации

U= ΔHt \ ΔH

ΔHt - сжатие или осадка образца в данный момент времени

ΔН - полное сжатие при завершившейся консолидации

В глинистых грунта находящихся в двухфазном состоянии, т.е. водонасыщенных, консолидация протекает медленно: месяцами, годами, десятками лет. Скорость уплотнения определяется скоростью отжатия воды из пор грунта, а она обусловлена коэффициентом фильтрации и ее расчет обосновывается теорией фильтрационной консолидации.

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ.

При оценке свойств грунтов, следует помнить, что эти свойства могут изменяться во времени в силу воздействия процессов выветривания и многолетнего воздействия больших нагрузок. Это проводит к усталости грунтов их структура расслабляется. В грунтах возникают деформации в виде ползучести и даже текучести. Этот процесс называют реологическим. В результате грунт разрушается и деформируется. В последние десятилетия этот процесс наблюдается при строительстве сверх высоких зданий и крупных промышленных объектов.

Под реологическими свойствами грунтов понимают закономерности протекания деформаций и изменение прочности грунта во времени, В дисперсных грунтах эти свойства проявляются в виде релаксации, ползучести и длительной прочности.

Релаксация – процесс перехода упругой деформации в необратимую пластическую, причем процесс протекает длительно и сопровождается постепенным уменьшением напряжений.

Ползучестью называют способность грунтов длительно деформироваться при постоянной нагрузке, меньшей чем разрушающая.

Длительная прочность - это постепенно уменьшающаяся прочность грунта при длительном действии нагрузки.

Реологические свойства зависят от структуры грунта, неравномерности распределения напряжений на контактах частиц, неравнопрочности этих частиц и их агрегатов, а так же от величины прилагаемых нагрузок.

При сравнительно небольших нагрузках происходит уплотнение и упрочение грунта, деформации затухают через какой то промежуток времени. В случае значительных по величине нагрузок скорость деформации становится практически постоянной в течении длительного времени (пластическое течение). При больших, длительно действующих нагрузках прочность грунта постепенно уменьшается и будет меньше, чем его прочность при кратковременно действующих давлениях. Это падение прочности для различных грунтов может достигать 30-70 % по сравнению с мгновенной прочностью.