Лекции

.pdf

261

Последние две формулы правомочны при достаточно больших n.

Нахождение математического ожидания и дисперсии случайной величины Х позволяет оценить результат измерений и дисперсию случайной составляющей погрешности.

6.4.3. Оценка погрешности результатов измерений на основании ряда наблюдений

Речь пойдет о случае, когда необходима высокая точность определения измеряемой величины, для чего надо дать оценку погрешности результата измерений или установить границы искомого параметра. В результате измерений мы получаем действительное значение величины, принимаемое на практике вместо истинного, и определяем степень близости действительного значения к истинному.

Степень близости действительного и истинного значений оценивается вероятностными методами, а оценкой этой степени близости является доверительный интервал.

При известном законе распределения, скажем, погрешности δ (см. рис.6.1), среднем квадратическим отклонением σ и математическим ожиданием m, можно определить вероятность появления погрешности δ, не выходящей за некоторые принятые границы ее значений. Интервал этих границ называют доверительным интервалом, а вероятность – доверительной вероятностью.

Если в нормальном законе за доверительный интервал взять диапазон изменения δ от +3σ до –3σ, то доверительная вероятность составит 0,9973, т.е. очень высокая (правило 3-х σ).

Доверительный интервал – одна из основных форм выражения точности измерения. Так, ГОСТ может представлять результат измерений следующим образом:

А; от до ; Р,

где A – результат измерений (действительное значение);

Δ, и – соответственно погрешность измерения с нижней и верхней ее границами ( и могут быть различными);

Измерение электрических величин аналоговыми приборами |

263 |

Измерительный механизм преобразует электрическую энергию в механическую энергию перемещения подвижной части (электрическую величину в угол поворота).

Отсчётное устройство служит для визуального отсчета значений измеряемой величины в зависимости от угла поворота подвижной части. Отсчетное устройство состоит из шкалы и указателя. Шкала – это обычно пластина с отметками, а указатель – стрелка либо световой луч, отраженный от зеркала, укрепленного на оси подвижной части.

На каждый прибор наносят условные обозначения. Обычно обозначают: единицу измеряемой величины, класс точности, род тока, используемое положение прибора и т.д. Обязательно условное обозначение типа измерительного механизма (символ, указывающий принцип действия прибора).

6.5.1. Магнитоэлектрические приборы

Эти приборы применяются для измерения постоянных токов и напряжений (амперметры и вольтметры), сопротивлений (омметры), количества электричества (баллистические гальванометры и кулонметры). Применяют их также для индикации и измерения малых токов и напряжений (гальванометры) и для регистрации электрических величин (самопишущие приборы и осциллографические гальванометры).

Основными частями измерительного механизма являются постоянный магнит и катушка с током, помещенная в поле постоянного магнита. Вращающий момент возникает в результате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля катушки с током.

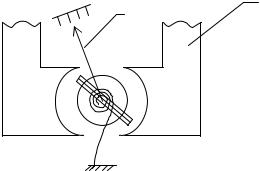

Механизмы бывают с подвижной катушкой или с подвижным магнитом (чаще первое). На рисунке 6.3 приведен пример устройства такого механизма с подвижной катушкой, где 1 – постоянный магнит с полюсными выступами; 2 – спиральная пружина; 3 – подвижная катушка; 4 – указатель (стрелка).

Измерение электрических величин аналоговыми приборами |

265 |

1)эти приборы имеют равномерную шкалу;

2)весьма точны и выпускаются до класса точности 0,1;

3)внешние электрические поля практически не воздействуют на прибор;

4)температурные погрешности компенсируются специальными схемами;

5)обладают большой чувствительностью (есть микроампер-

метры с током полного отклонения 0,1 мкА, т.е. 1 10 7, тип М95). С различными преобразователями магнитоэлектрические приборы применяют и для измерений в цепях переменного поля. Недостатки: 1) достаточно сложная и дорогая конструкция; 2) невысокая перегрузочная способность (сгорают токоподводящие пружины или растяжки для создания противодействующего момента); 3) реагируют без дополнительных средств только на постоянный ток. Условное обозначение типа приведенного механизма показано

на рисунке 6.4 (для случая с подвижной рамкой).

Рис. 6.4

Амперметры и вольтметры магнитоэлектрические

Амперметры магнитоэлектрического типа (его механизм) включают непосредственно до токов 30 мА (т.е. микроамперметры

имиллиамперметры). При больших токах применяются шунты.

Вмагнитоэлектрических вольтметрах для получения нужного диапазона измерений последовательно с измерительным механизмом включают добавочный резистор стабильного сопротивления (к примеру, из манганина).

Амперметры и вольтметры выпускаются переносными и щитовыми. Переносные – высокоточные (класса 0,1–0,5), многопре-

266 Информационно-измерительная техника

дельные и часто комбинированные. Щитовые – однопредельные классов точности 0,5–5.

Пределы измерений у амперметров – 1 10 7 7,5 103А, у

вольтметров – 0,5 10 3 3 103 В. Омметры магнитоэлектрические выпускают с последовательным включением механизма и объекта исследования, с параллельным включением и с логометрическим измерительным механизмом.

На рисунке 6.5 показано последовательное включение, где Rx – измеряемое сопротивление.

Rx |

|

U |

R |

|

Рис. 6.5

На рисунке 6.6 показано параллельное включение.

RD

U

Rx

R

Рис. 6.6

Для первого случая:

S |

U |

. |

(6.14) |

|

|||

1 R R |

|

||

|

x |

|

|

Для второго случая:

Измерение электрических величин аналоговыми приборами |

267 |

||

S1 |

U Rx |

, |

(6.15) |

R Rx RD(R Rx) |

|||

где S1 – чувствительность измерительного механизма.

При U = const в обоих случаях определяется значением Rx. Очевидно, что шкалы омметров неравномерны. Максимально-

му отклонению подвижной части при последовательном включении соответствует нулевое значение измеряемого сопротивления.

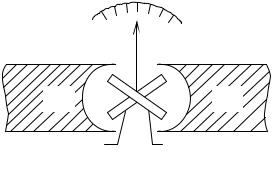

Используются еще омметры с логометрическим измерительным механизмом (рис. 6.7), особенностью которого являются две жестко соединенных катушки (1 и 2), моменты, которые в них создаются, направлены встречно.

N |

S |

1 |

2 |

Рис. 6.7

Поэтому при равенстве моментов система катушек находится в покое. Если I1 I2 равенство моментов нарушается, система катушек начинает поворачиваться, причем катушка с большим током попадает в область ослабленного магнитного поля, а с меньшим током – в область усиленного. В результате при некотором моменты уравниваются и система катушек останавливается, а следовательно, и стрелка. Схема включения омметра в этом случае показана на рисунке 6.8, где 1 и 2 – катушки логометра, обладающие соответственно сопротивлениями R1 и R2.

Измерение электрических величин аналоговыми приборами |

269 |

электромагнита. При отсутствии тока в обмотке электромагнита подвижный магнит находится в состоянии покоя и на шкале видна узкая световая полоса. При наличии тока магнит начинает колебаться с амплитудой, зависящей от тока. На шкале появляется полоса, ширина которой определяется измеряемым током. Для обеспечения наибольшей чувствительности гальванометры настраивают в резонанс с частотой измеряемого тока.

Дополнительные обозначения магнитоэлектрических приборов приведены на рисунке 6.9.

Логометр |

Прибор |

Логометр |

|

с подвижным |

магнитоэлектрический |

|

магнитом |

с подвижным магнитом |

Рис. 6.9

6.5.2. Электромагнитные приборы

Эти приборы применяются для измерения переменных и постоянных токов и напряжений, для измерения частоты и фазового сдвига между переменным током и напряжением.

Вращающий момент в электромагнитных измерительных механизмах создается в результате взаимодействия магнитного поля катушки, по обмотке которой протекает ток, с одним или несколькими ферромагнитными сердечниками, составляющими подвижную часть механизма. Наиболее часты конструкции с плоской катушкой, с круглой катушкой и с замкнутым магнитопроводом.

При наличии тока в катушке сердечник стремится втянуться в зазор катушки, при этом закручиваются пружинки, создающие противодействующий момент. Угол поворота сердечника определяется выражением

1 |

I |

2 |

|

dL |

|

||

|

|

|

|

|

, |

(6.17) |

|

2W |

|

|

|||||

|

|

|

|

d |

|

||

где L – индуктивность катушки; I – ток в обмотке;

3

3 2

2