- •Конспект лекций

- •Оглавление

- •От авторов

- •Введение

- •Лекция 1. Электростатика в вакууме и веществе. Электрическое поле

- •1.1. Предмет классической электродинамики

- •1.2. Электрический заряд и его дискретность. Теория близкодействия

- •1.3. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей

- •1.3.1. Границы применимости закона Кулона

- •1.3.2. Принцип суперпозиции электрических полей. Электрическое поле диполя

- •1.4. Поток вектора напряженности электростатического поля

- •1.5. Теорема Остроградского-Гаусса для электрического поля в вакууме

- •1.6. Работа электрического поля по перемещению электрического заряда. Циркуляция вектора напряженности электрического поля

- •1.7. Энергия электрического заряда в электрическом поле

- •1.8. Потенциал и разность потенциалов электрического поля. Связь напряженности электрического поля с его потенциалом

- •1.8.1. Потенциал и разность потенциалов электрического поля

- •1.8.2. Связь напряженности электрического поля с его потенциалом

- •1.9. Эквипотенциальные поверхности

- •1.10. Основные уравнения электростатики в вакууме

- •1.11.2. Поле бесконечно протяженной, однородно заряженной плоскости

- •1.11.3. Поле двух бесконечно протяженных, равномерно заряженных плоскостей

- •1.11.4. Поле заряженной сферической поверхности

- •1.11.5. Поле объёмно заряженного шара

- •Лекция 2. Проводники в электрическом поле

- •2.1. Проводники и их классификация

- •2.2. Электростатическое поле в полости идеального проводника и у его поверхности. Электростатическая защита. Распределение зарядов в объеме проводника и по его поверхности

- •2.3. Электроемкость уединенного проводника и ее физический смысл

- •2.4. Конденсаторы и их емкость

- •2.4.1. Емкость плоского конденсатора

- •2.4.2. Емкость цилиндрического конденсатора

- •2.4.3. Емкость сферического конденсатора

- •2.5. Соединения конденсаторов

- •2.5.1. Последовательное соединение конденсаторов

- •2.5.2. Параллельное и смешанное соединения конденсаторов

- •2.6. Классификация конденсаторов

- •Лекция 3. Статическое электрическое поле в веществе

- •3.1. Диэлектрики. Полярные и неполярные молекулы. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях

- •3.1.1. Диполь в однородном электрическом поле

- •3.1.2. Диполь в неоднородном внешнем электрическом поле

- •3.2. Свободные и связанные (поляризационные) заряды в диэлектриках. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации (поляризованность)

- •3.4. Условия на границе раздела двух диэлектриков

- •3.5. Электрострикция. Пьезоэлектрический эффект. Сегнетоэлектрики, их свойства и применение. Электрокалорический эффект

- •3.6. Основные уравнения электростатики диэлектриков

- •Лекция 4. Энергия электрического поля

- •4.1. Энергия взаимодействия электрических зарядов

- •4.2. Энергия заряженных проводников, диполя во внешнем электрическом поле, диэлектрического тела во внешнем электрическом поле, заряженного конденсатора

- •4.3. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии электрического поля

- •4.4. Силы, действующие на макроскопические заряженные тела, помещенные в электрическое поле

- •Лекция 5. Постоянный электрический ток

- •5.1. Постоянный электрический ток. Основные действия и условия существования постоянного тока

- •5.2. Основные характеристики постоянного электрического тока: величина /сила/ тока, плотность тока. Сторонние силы

- •5.3. Электродвижущая сила (эдс), напряжение и разность потенциалов. Их физический смысл. Связь между эдс, напряжением и разностью потенциалов

- •Лекция 6. Классическая электронная теория проводимости металлов. Законы постоянного тока

- •6.1. Классическая электронная теория электропроводности металлов и ее опытные обоснования. Закон Ома в дифференциальной и интегральной формах

- •6.2. Электрическое сопротивление проводников. Изменение сопротивления проводников от температуры и давления. Сверхпроводимость

- •6.3. Соединения сопротивлений: последовательное, параллельное, смешанное. Шунтирование электроизмерительных приборов. Добавочные сопротивления к электроизмерительным приборам

- •6.3.1. Последовательное соединение сопротивлений

- •6.3.2. Параллельное соединение сопротивлений

- •6.3.3. Шунтирование электроизмерительных приборов. Добавочные сопротивления к электроизмерительным приборам

- •6.4. Правила (законы) Кирхгофа и их применение к расчету простейших электрических цепей

- •6.5. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной формах

- •6.6. Энергия, выделяющаяся в цепи постоянного тока. Коэффициент полезного действия (кпд) источника постоянного тока

- •Лекция 7. Электрический ток в вакууме, газах и жидкостях

- •7.1. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия

- •7.2. Вторичная и автоэлектронная эмиссия

- •7.3. Электрический ток в газе. Процессы ионизации и рекомбинации

- •7.3.1. Несамостоятельная и самостоятельная проводимость газов

- •7.3.2. Закон Пашена

- •7.3.3. Виды разрядов в газах

- •7.3.3.1. Тлеющий разряд

- •7.3.3.2. Искровой разряд

- •7.3.3.3. Коронный разряд

- •7.3.3.4. Дуговой разряд

- •7.4. Понятие о плазме. Плазменная частота. Дебаевская длина. Электропроводность плазмы

- •7.5. Электролиты. Электролиз. Законы электролиза

- •7.6. Электрохимические потенциалы

- •7.7. Электрический ток через электролиты. Закон Ома для электролитов

- •7.7.1. Применение электролиза в технике

- •Лекция 8. Электроны в кристаллах

- •8.1. Квантовая теория электропроводности металлов. Уровень Ферми. Элементы зонной теории кристаллов

- •8.2. Явление сверхпроводимости с точки зрения теории Ферми-Дирака

- •8.3. Электропроводность полупроводников. Понятие о дырочной проводимости. Собственные и примесные полупроводники. Понятие о p-n – переходе

- •8.3.1. Собственная проводимость полупроводников

- •8.3.2. Примесные полупроводники

- •8.4. Электромагнитные явления на границе раздела сред

- •8.4.1. P-n – переход

- •8.4.2. Фотопроводимость полупроводников

- •8.4.3. Люминесценция вещества

- •8.4.4. Термоэлектрические явления. Закон Вольта

- •8.4.5. Эффект Пельтье

- •8.4.6. Явление Зеебека

- •8.4.7. Явление Томсона

- •Заключение

- •Библиографический список Основной

- •Дополнительный

6.5. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной формах

Двигаясь под действием силы F = eE, электрон проводимости приобретает некоторую энергию

![]() .

(6.53)

.

(6.53)

Провзаимодействовав с ионом кристаллической решетки, он отдает ему эту энергию, которая выделяется в проводнике в виде тепла.

Если взаимодействие электрона проводимости с ионом кристаллической решетки происходило в течение времени t, то за это время в проводнике выделится в виде тепла энергия

![]() ,

(6.54)

,

(6.54)

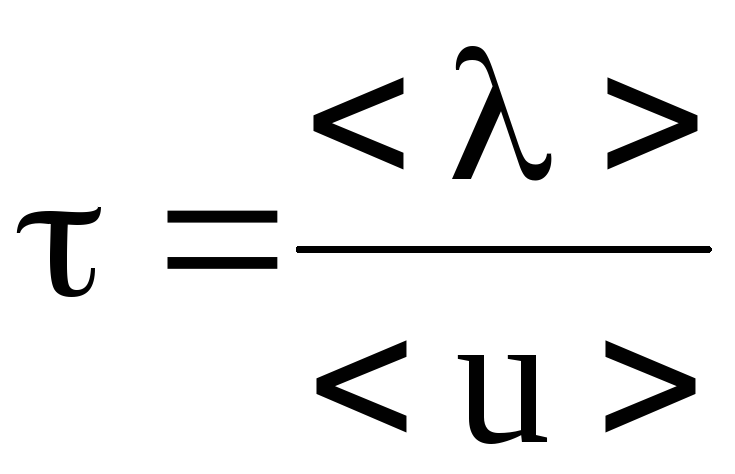

где

![]() – число взаимодействий электрона

проводимости с ионом кристаллической

решетки.

– число взаимодействий электрона

проводимости с ионом кристаллической

решетки.

Так как

![]()

то

,

(6.55)

,

(6.55)

где

– время свободного пробега электрона

проводимости.

– время свободного пробега электрона

проводимости.

Если в объеме проводника содержится n электронов проводимости, то энергия, переданная единице объема проводника в единицу времени всеми электронами,

.

(6.56)

.

(6.56)

Выражение (6.56) является математической формой записи закона Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.

Из формулы (6.56) можно получить формулу закона Джоуля Ленца в интегральной форме. Имеем

![]() ,

,

где = 1/; E = U/dl, dV = S dl.

Следовательно,

![]()

или

![]() ,

(6.57)

,

(6.57)

где

![]() - сопротивление проводника;

- сопротивление проводника;

U = IR – напряжение.

Количество тепла, выделившееся в проводнике за время t,

![]() .

(6.58)

.

(6.58)

Выражение (6.58) является математической формой записи закона Джоуля-Ленца в интегральной форме.

В случае постоянного тока

![]() .

(6.59)

.

(6.59)

Классическая электронная теория проводимости металлов смогла объяснить не только электропроводность металлов и сплавов, но и их теплопроводность, некоторые оптические свойства вещества, что является её крупным достижением. Однако с её помощью невозможно объяснить такие экспериментальные факты, как независимость теплоемкости металлов от наличия электронов проводимости и сверхпроводимости. Это связано с тем, что в ней электроны проводимости подчиняются законам идеального газа, законам статистики Максвелла-Больцмана. В действительности же для электронов проводимости справедлива квантовая статистика, и они подчиняются закону статистики Ферми-Дирака.

6.6. Энергия, выделяющаяся в цепи постоянного тока. Коэффициент полезного действия (кпд) источника постоянного тока

На участке цепи, не содержащей ЭДС, силы электрического поля совершают работу по перемещению электрического заряда, которая выделяется в проводнике в виде тепла:

![]() .

(6.60)

.

(6.60)

Если в цепи имеется ЭДС, то работа по перемещению электрического заряда совершается сторонними и электрическими силами, численно равная энергии, выделяющейся в этой цепи:

![]() .

(6.61)

.

(6.61)

В замкнутой цепи энергия, выделяющаяся в проводнике численно равна работе:

![]() .

(6.62)

.

(6.62)

Таким образом, в замкнутой цепи внутри источника сторонние силы совершают работу по разделению зарядов, создают электрическое поле и запасают энергию, которая расходуется во внешней цепи на поддержание электрического поля, или выделяется в виде тепла. В замкнутой цепи совершают работу только сторонние силы.

Известно, что работа, совершаемая в единицу времени, называется мощностью:

![]() . (6.63)

. (6.63)

Это оказывается справедливым и для постоянного электрического тока. Поэтому для участка цепи, в котором отсутствует ЭДС, мощность

![]() . (6.64)

. (6.64)

При наличии ЭДС

![]() .

(6.65)

.

(6.65)

В замкнутой цепи

![]() .

(6.66)

.

(6.66)

Мощность во внешней цепи является полезной мощностью

.

(6.67)

.

(6.67)

Отношение полезной мощности (мощности во внешней цепи) к мощности, развиваемой источником тока (полной мощности), называют коэффициентом полезного действия (КПД):

![]() .

(6.68)

.

(6.68)

Из выражения (6.67) видно, что при r0, 1.

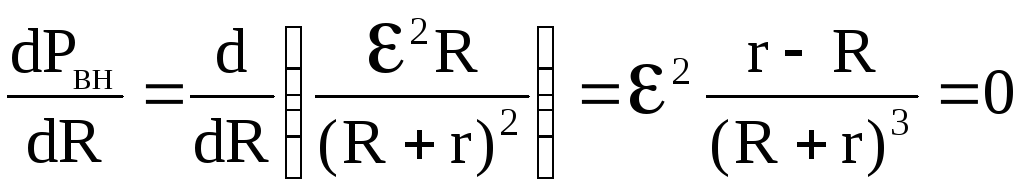

Найдем соотношение между R и r, при котором полезная мощность максимальна. Для этого проведем исследование функции Pвн = f(R). Определяем первую производную и приравниваем её к нулю:

.

(6.69)

.

(6.69)

Определяем вторую производную и исследуем её знак:

. (6.70)

. (6.70)

Из формул (6.64) и (6.65) видно, что в том случае, когда сопротивление внешнего участка цепи равно внутреннему сопротивлению источника тока (R = r), мощность во внешней цепи максимальна:

. (6.71)

. (6.71)

При этом коэффициент полезного действия (при максимальном значении мощности во внешней цепи)

![]() . (6.72)

. (6.72)

Можно установить зависимость КПД источника тока от тока во внешней цепи ( = f (I)):

.

(6.73)

.

(6.73)

Г рафики

зависимости мощности во внешней цепи,

полной мощности и коэффициента полезного

действия источника тока от тока в цепи

представлены на рис. 6. 12. Зависимость

КПД от сопротивления внешнего участка

цепи

= f(R)

рафики

зависимости мощности во внешней цепи,

полной мощности и коэффициента полезного

действия источника тока от тока в цепи

представлены на рис. 6. 12. Зависимость

КПД от сопротивления внешнего участка

цепи

= f(R)

![]() . (6.74)

. (6.74)

Из вышеизложенного видно, что получение Pmax и max невозможно, т.к. при Pвн = Pmax, = 0,5, а при 1, Pвн0.