- •Лабораторная работа №1-2

- •Практические задания:

- •Лабораторная работа №3

- •Практические задания:

- •Лабораторная работа №4

- •Вязка узлов

- •Узлы для палаток

- •Узлы для лошадей и вьюков

- •Морские такелажные узлы

- •Ход работы:

- •Лабораторная работа № 5

- •Практические задания:

- •Лабораторная работа №6

- •Способы добывания огня

- •Способы разведения костра и поддержание огня

- •Типы и назначение костров

- •Лабораторная работа №7

- •Рекомендуемая литература. Основная

- •Дополнительная

Способы разведения костра и поддержание огня

Добыть огонь в полевых условиях без спичек, имея тлеющий трут, — это еще не все. Туристу и путешественнику надо знать, каким образом развести костер в полевых условиях.

Лучшим материалом для разведения костра является тростник, сухой кустарник, высохшая трава, мох, сухой камыш, которые быстро воспламеняются. Очень хорошим инициирующим средством для костра могут служить птичьи гнезда.

Если нет под руками сухого материала для разведения костра, можно из сырых палок подготовить стружку или щепу и зажечь ее. Нельзя для ускорения загорания сырых дров лить и плескать на костер бензин, который немедленно воспламеняется и можно получить сильные ожоги, а иногда и потерять зрение. Нужно сначала бензином смочить несколько сухих или трухлявых поленьев, а затем осторожно поджечь их.

В ряде случаев при отсутствии спичек туристы могут испытывать необходимость в походе сохранить добытый огонь длительное время.

Так, во время ночных переходов по джунглям, как правило, пользуются факелами, которыми не только освещают путь, но и отпугивают хищников и ядовитых змей.

Для приготовления факела необходимо иметь сухую кору, щепу, мох или стружку. Между палочками сухой щепы прокладывают мох, затем все это туго связывают в пучок диаметром около 15 см и длиной до 70 см и обтягивают корой. Такой факел может гореть около 6 часов.

Для сохранения огня обжигают кусок обычного угля, затем подвязывают проволокой этот тлеющий уголь и таким образом (иногда по 12 часов) сохраняют огонь.

В практике существует много способов сохранения огня для длительного обогрева. Например, если наполнить ведро или банку хорошо высушенными грибами-трутниками или пометом животных и зажечь, то они долго могут тлеть. Возле ведра можно обогреваться даже на марше. Если в качестве топлива используется гриб-трутовик, то такой «костер» не дымит, что обеспечивает его надежную маскировку. Если прогревшимися углями костра наполнить ведро, в котором сделаны отверстия для доступа воздуха, то можно очень быстро их разжечь и продолжительное время обогреваться. Дыма такой костер также не дает. При отсутствии топлива ведро наполняют песком и гравием, поливают смесью из бензина и масла. Такой «костер», если его периодически помешивать, может гореть долго.

Типы и назначение костров

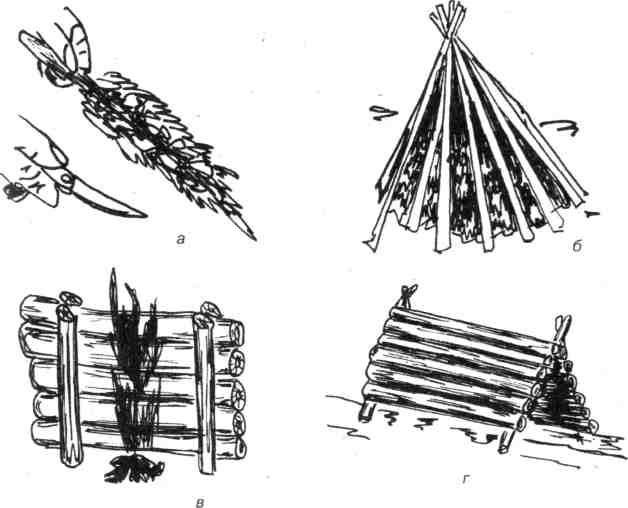

В зависимости от назначения костра, обстановки, наличия топлива и времени можно использовать любой из следующих типов костров (рис. 3, 4).

Костер «крот» оборудуют в склоне холма, крутого берега реки, оврага и т.п. Необходимо вырыть в склоне нишу наподобие печки с небольшой трубой в верхней части задней стенки ниши с ходом к поверхности костра. В нише (печке) разводят костер. Этот тип костра удобен тем, что он не виден сверху и с боков. Переднюю часть костра легко замаскировать плащ-палатками или кустарником. Костер служит как для обогрева, так и для приготовления пищи. Уходя, место костра засыпают вырытой землей и маскируют под окружающую местность. Подобного типа костры можно оборудовать и в укрытиях, используемых разведчиками в качестве базы. Для продолжительного сохранения тепла в землянке боковые стенки оврага и дно лучше выложить камнями. Накалившись, камни длительное время будут отдавать тепло. При наличии времени и возможностей костер типа «крот» можно оборудовать дымоходом под нарами, чтобы обогреваться в холодное время года.

Костер «елка» — небольшой костер любого типа, разложенный под густой елью. Свисающие ветки хорошо маскируют пламя костра в ночное время. Дым, поднимающийся к вершине ели, постепенно рассеивается. Костер с большим пламенем разводить под елью нельзя, так как хвоя быстро сохнет и может внезапно воспламениться.

Костер «ямка». Чтобы оборудовать такой костер, необходимо вырыть ямку в грунте. Для сохранения тепла дно ямы выкладывают камнями. На них раскладывают костер. Если есть возможность, костер размещают под нависшей скалой или густой кроной дерева. В этом случае он совершенно не будет виден не только с боков, но и сверху. При отсутствии естественной маскировки костер легко замаскировать сверху плащ-палаткой, ветками деревьев, куском жести или травой. Костер «ямка» очень удобен, так как хорошо маскируется, не требует большого количества дров, на нем можно приготовить пищу, вскипятить воду. После прогорания дров яму можно закрыть сверху кольями, тонким слоем земли и травой для сохранения тепла. Сверху нетрудно сделать удобную, теплую постель для отдыха в зимнее время. Если на раскаленные камни положить мясо, корни или клубни, к утру пища будет готова. При оборудовании костра нужно учитывать, что дрова сначала хорошо горят сверху, а снизу тлеют, дымят и костер может потухнуть из-за плохого доступа воздуха. Поэтому рядом надо вырыть другую, узкую яму с каналом к первой для доступа воздуха. Уходя, костер засыпают вырытой землей и маскируют.

Костер «пирамида». Поленья и сучья ставят в виде пирамиды. У основания пирамиды кладут сухой материал. Если дрова сырые, то, чтобы они лучше горели, нужно обычным ножом сделать на поленьях насечки в виде стружки. Костер дает большое пламя, он пригоден для быстрого обогрева людей, просушивания одежды, но быстро прогорает. В целях маскировки его целесообразно разводить в конусных шалашах.

Рис.

356. Типы

костров:

д

д

а — заготовка к костру;

б — «пирамида»; в,г — «заборчик» (вариант); д — «решетка»

Костер «звездочка». Дрова кладут веером или звездой. Такой костер очень долго горит.

Разновидностью костра «звездочка» является костер «охотник». Чтобы соорудить костер «охотник», необходимо несколько поленьев положить скрещенными концами на два-три полена, уложенных рядом. По мере прогорания поленья сдвигают. Сходящиеся концы бревен горят 6—8 часов.

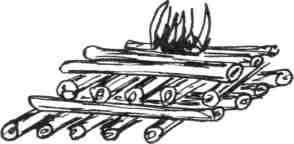

Костер «решетка». Один ряд дров укладывают на другой в виде плотной решетки. Костер разводят при наличии сухих и сырых дров. Сухие дрова, прогорая, высушивают сырые, поэтому ' костер может гореть довольно долго.

Костер дает много жару, поэтому его можно использовать для различных целей (приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды и обуви).

Костер «заборчик» («нодья»). Для оборудования такого костра в землю вбивают четыре колышка, между которыми укладывают дрова в виде забора. Костер поджигают снизу. Он может долго гореть, если уложить сухие и сырые дрова, и дает много жару. Такой костер очень удобен для просушивания одежды.

Продолжительность горения костра составляет 9—10 часов. Наивыгоднейшее условие горения — направления ветра вдоль бревен. Вдоль костра с обеих сторон укладывают по нетолстому сырому бревну на расстоянии около 1 м, чтобы не скатиться в костер во сне, а за этими бревнами укладывают еловый или пихтовый лапник и покрывают его плащ-палаткой.

Подобие «нодьи» делают из трех бревен (два — внизу и одно наверху). Но для такого костра требуется много дров потому, что первую половину ночи он горит пламенем, пока не образуется между бревнами большой промежуток. Только после этого костер начинает тлеть и дает очень сильный жар. Для «нодьи», как и для других ночлежных костров, не рекомендуется применять пихту — от сильного жара может загореться одежда.

В зависимости от обстановки можно использовать и другие типы костров. Например, при разведении костра на болоте вначале делают фундамент. Для этого несколько поленьев укладывают в ряд, а на них разводят костер любого типа.

Если возникла необходимость развести костер на дереве, то нужно на ветвях деревьев сделать помост из сложенных в ряд кольев. Сверху помоста плотно уложить дерн, на котором и развести костер.

При отсутствии сухих дров и инструментов, с помощью которых можно было бы нарубить (напилить) в лесу дров, костер разводят под сухим пнем. Пень очень долго тлеет и поэтому пригоден для длительного обогрева.

При разведении костра любого типа нужно иметь в виду, что от толстых поленьев получается больше жара и углей. Твердые породы дерева (дуб, сосна, береза и др.) дольше горят и дают больше жару.

Для более продолжительного сохранения тепла после прогоревшего костра угли надо присыпать песком и немного землей. Жар в этом случае будет сохраняться долго (до 12 часов).

Чтобы получить как можно больше тепла от небольших костров, нужно, если есть возможность, оборудовать своего рода рефлектор в виде стенки или разводить костер вблизи большого камня, скалы и т.п. Тепловые лучи, отражаясь от этих преград, дают больше тепла. В пустынных районах в качестве топлива можно использовать колючий кустарник, траву, помет животных, торф.

а

а

б

б

в

в

г

г

д

д

е

е

ж

ж

з

з

л м

Рис. 357. Типы костров:

а — «шалаш»; б — «колодец»; в — «таежный»; г — «камин»; д — «полинезийский»;

е — «звездный»; ж — костер в снежной яме; з — очаг в горной местности;

и — костер с маскировкой из листа жести;

к — костер с уложенными на дне камнями для последующего приготовления пищи;

л — помост для костра на болоте; м — костер «охотник»

При оборудовании костров во всех случаях нужно иметь в виду следующие обстоятельства:

— дым костра и большое пламя выдают место костра, а стало быть, и группу людей. Поэтому в любых условиях следует принимать меры к эффективной маскировке костра;

— костер должен быть защищен от большого ветра. Для этого можно использовать любые материалы (ветки, палатки, куски жести, стенки из камней и т.д.). Такая защита от ветра одновременно является и хорошей маскировкой;

— костер, разведенный в укрытии, опасен угарным газом;

— для обогрева разводится широкий костер, а для приготовления пищи и кипячения воды — небольшой, конусообразный;

— сухое дерево дает меньше дыма;

— тепло от костра идет вверх, поэтому постель нужно устраивать выше уровня пламени костра;

— уходя, место разведения костра необходимо тщательно забросать землей;

— за горящим костром, разведенным для обогрева людей, следует установить наблюдение не только в целях поддержания огня, но и маскировки и предотвращения пожара;

— для растопки костра следует использовать кору, снятую с сухой березы или пня, мелкие куски от сухого корня или сучья сосны, мелкие сухие еловые веточки, лучину от сухих сучьев, стружки, еловые и сосновые шишки. Растопку надо укладывать плотно. Во время дождя костер следует разводить, прикрывая его плащ-палаткой, курткой и т.п. В ненастную погоду костер можно очень быстро разжечь, если положить в пустую консервную банку, обложенную ветками в виде пирамиды, бумагу (тряпку), пропитанную жиром или соляркой и поджечь;

— костер от устойчивого пламени горящей бумаги (тряпки) быстро разгорается;

— не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом, так как от тепла снег может обвалиться и погасить разведенный костер;

— растопку для костра лучше собирать в пути, а не на стоянке (привале), где ее может и не быть;

— прежде чем истратить все спички (бензин или газ в зажигалке), надо научиться добывать огонь одним из способов, указанных выше;

— для сохранения спичек их следует окунуть в расплавленный воск (парафин). Спички после обработки не боятся сырости и загораются даже под дождем.

К месту разведения костра предъявляются три основных требования. Оно должно быть по возможности ровным, защищенным от ветра и располагаться подальше от предметов, которые могут представлять опасность для человека и костра. Не рекомендуется разводить костер на крупных камнях или в непосредственной близости от них. От тепла костра камни могут треснуть и поранить находящихся около него людей. Место будущего костра очищают от веток, мха, сухой травы и окапывают. Зимой снег разгребают до земли во избежание его попадания в костер. Однако существует способ разведения костра на снегу. Для этого надо нарубить шесть-семь сырых жердочек толщиной 8—10 см и длиной около 1,5 м. На месте костра снег утрамбовывается, и на него укладывают вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер. Такой способ можно использовать при кратковременных стоянках.

Цель работы: Изучить способы добывания и поддержания огня, назначение различных видов костров. Научиться разводить костры.

Оборудование: карточки с изображением различных видов костров, миниукладки, подручные средства для добывания и разведения огня.

Вопросы для обсуждения:

Какие способы добывания огня вы знаете?

Назовите необходимее средства и приспособления для каждого способа добывания огня.

Опишите последовательности действий при каждом способе добычи огня.

Какие способы поддержания огня существуют, и какие приспособления для этого используются?

Какие виды костров вы знаете?

Назовите костры, которые могут использоваться для приготовления пищи.

Какие костры разводятся при необходимости обогрева и сушки одежды?

Опишите последовательность действий при разведении каждого вида костра.

О каких правилах необходимо помнить при разведении костров?

Ход работы:

Внимательно изучите теоретические сведения и ознакомьтесь с предлагаемыми по теме занятия источниками литературы.

Используя предлагаемые теоретические сведения и источники литературы, ответьте на поставленные вопросы.

Выполните следующие задания на местности:

Задание №1.

Разделитесь на микрогруппы по 3-4 человека.

Выберите, соответствующий изученным условиям, участок местности для разведения костра. С помощью средств, находящихся в миниукладке и подручных средств постарайтесь добыть огонь одним из известных способов.

Задание №2.

Соблюдая все необходимые правила при заготовке дров и разведении огня, каждая микрогруппа разводит на местности один из видов костров. Виды костров не должны повторяться.

После выполнения задания объясните назначение выбранного вида костра

Задание №3.

Придумайте и изготовьте из подручных и природных материалов приспособление для сохранения и перемещения огня.

При разведении костров соблюдайте правила пожарной безопасности и безопасного поведения в природе.

После выполнения заданий на местности огнь необходимо потушить и восстановить окружающую территорию.