- •Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

- •1. Теоретические основы статистики животноводства

- •1.1 Показатели численности и состава поголовья животных

- •1.3 Показатели продукции животноводства

- •2. Статистическая группировка

- •3. Корреляционно-регрессионный анализ

- •4 Анализ динамических рядов

- •500 400 Аналитическое выравнивание по прямой

- •2006 Гг. Составила 26,78 ц/гол при среднем ежегодном их увеличении на 5,24%.

- •1998-2000, 2001-2003, 2005-2006Гг наблюдалось стабильное увеличение

- •5. Индексный анализ

- •6. Статистический анализ структуры

1.3 Показатели продукции животноводства

Продукция животноводства бывает двух видов:

а) получаемая в процессе хозяйственного использования животных, в первую очередь взрослых (молоко, яйца, шерсть, пух, мед, воск, панты и др.);

б) получаемая в результате выращивания животных (мясная продукция). Использование ее предполагает забой животных.

К продукции животноводства, как и в растениеводстве, относятся сырые продукты, без переработки. Продукты переработки — мясо, кожа, сыры и т.п. — являются продукцией перерабатывающей промышленности.

Валовой надой молока включает все фактически надоенное молоко за определенный период. Учет его объема ведется в натуральном весовом выражении.

В связи с тем, что молоко бывает разного качества, в первую очередь по питательности, при определении валового производства в хозяйственной практике получают условно-натуральные показатели:

молоко однопроцентной жирности. Его объем рассчитывают умножением фактического веса надоенного молока Q на фактический процент жира в нем хьт.е.W=Qxj;

молоко в пересчете на стандартную, установленную официально для данной местности жирность хсг. Этот показатель равенQx/xCT;

3. Выход молочного жира. Рассчитывают также выход сухого вещества, включающего, кроме жира, протеин, молочный сахар, минеральные вещества.

Продуктивность - это выход продукции на 1 голову животных за

определенный период:

т-г Валовая продукция /,Л Продуктивность^ —' (1-15)

Численность поголовья

Наиболее общим и широко распространенным показателем продуктивности является удой от коров молочного стада за год. Поскольку в нормальных условиях корова доится около 10 мес в год и 2 мес находится в сухостойном периоде, удой от среднегодовой коровы молочного стада достаточно полно отражает реальную продуктивность одной физической головы.

Важнейшими факторами выхода продукции животноводства и продуктивности КРС является состояние кормовой базы, обеспеченность животных кормами. Особое значение имеет проведение ветеринарных мероприятий, обеспеченность животных помещениями, способ и технология содержания, племенная работа по совершенствованию стада.

Основными задачами анализа продуктивности животноводства является изучение ее объемов по сравнению с потребностью, платежеспособным спросом, планами и договорами, изменений объемов в пространстве и во времени, а также оценка влияния на выход продукции комплекса факторов. Это предполагает применение системы относительных показателей и комплекса методов статистического анализа влияния факторов.

2. Статистическая группировка

Статистическая группировка -это разбиение статистической совокупности на группы однородные, по какому-то признаку при этом различие между единицами из одной групп должно быть меньше чем различие между единицами из различных групп (однородность). Это метод разделения сложного массового явления на существенно различные группы. Она позволяет исчислить показатели для каждой группы и, таким образом, всесторонне охарактеризовать состояние, развитие и взаимосвязи изучаемого явления в целом. Одновременно группировка представляет собой процесс объединения в группы однородных единиц, по которым возможна сводка значений варьирующих признаков и получение статистических показателей.

Выделение групп ведут по величине и значению характеризующих единицы совокупности признаков. Важно правильно выделить и отобрать такие признаки, чтобы отобрать друг от друга действительно различные группы. Признаки должны быть существенными, чтобы выделить типичные для рассматриваемого явления группы. Если взять малозначительные признаки, не определяющие главные различия в изучаемом явлении, можно получить поверхностное или даже искаженное представление о нем.

Метод группировок позволяет решать следующие задачи:

I. разделение сложных систем на подсистемы и выделение социально- экономических типов;

II. изучение структуры явления и происходящих в них структурных сдвигов;

III. выявление связи и взаимосвязи между явлениями.

Виды группировок в зависимости от целей исследования:

1. Типологическая - группировка, задача которой состоит в выявлении и характеристики социально-экономических типов общественных явлений.

Аналитическая - группировка, которая позволяет оценить взаимосвязи между признаками изучаемых явлений.

Структурная- разделение совокупности на группы, характеризующие её строение, т.е структуру.

Аналитическая группировка проводится по признаку, который является определяющим - это групп ировочный признак и результативный. В аналитическую группировку включаются как можно большее колличество факторных признаков, все они должны быть выражены средними по каждой группе.

Метод группировок основан на двух основных понятиях:

Интервал -промежуток между двумя крайними значениями количественного группировочного признака. Интервал очерчивает количественные границы групп. Интервалы бывают: равные, неравные, открытые и закрытые.

Группировочный признак- это признак, который характерезует явление, по которому происходят расчленение совокупности на группы. Выбор группировочного признака зависит от цели данной группировки и предварительного экономического анализа. Группировочный признак может быть количественный или качественный.

Проведем группировку по 25 хозяйствам сельскохозяйственного направления, находящиеся в Канской природно-климатической зоне. Выберем группировочный признак, наиболее точно отражает уровень развития данных предприятий.

Признаки, полученные в результате статистического наблюдения,

характеризуют условия производства, а о результатах деятельности можно

судить по валовому надою молока. Однако прямое разделение предприятий на

группы по этому признаку может привести к смешению разных типов,

поскольку, например, большой объем валового производства молока можно

14

получить как за счет большого поголовья коров при плохом их использовании, так и путем эффективного использования сравнительно небольшого поголовья. Для изучения зависимости между численностью, продуктивностью и выходом продукции молочного стада в качестве группировочного признака целесообразно использовать относительный показатель — выход молока на 1 голову, то есть продуктивность. Этот признак характеризует степень эффективности использовании трудовых и материальных затрат при содержании молочного стада. Величина этого признака, получаемого делением валового надоя на численность голов, по приведенным по порядку в таблице 1 предприятиям представлена в таблице 2.1.

Таблица

2.1. Ранжированный ряд распределения

хозяйств по продуктивности

молока,

ц

№

Молочная

продуктивность на 1 голов

№

Молочная

продуктивность на 1 голов

1

13,00

14

34,85

2

15,17

15

37,77

3

19,33

16

41,80

4

21,38

17

43,26

5

21,42

18

44,35

6

25,48

19

48,87

7

26,42

20

49,04

8

26,72

21

50,35

9

27,06

22

53,40

10

27,28

23

54,48

11

27,80

24

59,47

12

28,02

25

62,80

13

28,56

По данным ранжированного ряда видно, что в совокупности предприятий имеются большие различия в значениях группировочного признака - от 13, 0 до 62,8.

Из Таблицы 2.1. следует, что наименьшее значение по уровню молочной продуктивности наблюдается в четвёртом хозяйстве (13,00 ц), а самое

максимальное в четырнадцатом хозяйстве (62,80 ц). Размах колебаний по уровню молочной продуктивности между четвёртым хозяйством и четырнадцатым составляет 49,80 ц, а уровень молочной продуктивности выше, в чем в 4,80 раза.

При разделении единиц совокупности на группы необходимо соблюдать два требования:

Состав группы должен быть качественно однородным, а сами группы- существенно различными;

Единиц в группе должно быть достаточно, чтобы проявились типичные черты и закономерности, свойственные рассматриваемым массовым явлениям.

Аналитические (факторные) группировки характеризуют взаимосвязь между двумя и более признаками, один из которых рассматривается как результат (зависимый признак) у, другие - как факторы (независимые признаки) X], х2, х3,...., хп.

В основе аналитической группировки лежит факторный признак, и каждая выделенная группа характеризуется средними значениями результативного признака.

Так как группировочный признак - продуктивность коров, является количественным, непрерывным и изменяется в широких пределах, группы выделяются с помощью интервалов. Чтобы определить характер изменения непрерывного признака построим ранжированный ряд продуктивности и изобразим его графически.

Для наглядности изобразим ранжированный ряд графически: по оси абсцисс - номера хозяйств, по оси ординат - величина группировочного признака (рис. 2.1).

20

40

30

1

50

60

10

0

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Проанализируем данные ранжированного ряда и его графика. Можно сделать вывод: различие по уровню развития между хозяйствами есть и оно довольно существенное.

(2.1)

п=1+3,322 lg N, где N — численность единиц совокупности.n=l+3,322 lg25= 1+4,9069-6 групп.

Величина равного интервала определяется по формуле:

(2.2)

П

где хтахиxmin - наибольшее и наименьшее значение признака, п — число групп.

i = (62,80- 13,00)/6 = 8,30

Рисунок

2.1

Xmin +j = 13,00 + 8,30 = 21,30 ц/га - верхняя граница 1-ой группы, которая является одновременно границей 2-ой группы.

Необходимо установить причины различий в уровне производства. Для этого разобьем нашу совокупность на группы, содержащие существенно неотличающиеся между собой хозяйства. Нашу совокупность можно разбить на 6 групп (таблица 2).

Таблица 2.2 - Интервальный ранжированный ряд распределения

хозяйств

по продуктивности

№ группы

Интервал

Число

хозяйств

I

13,00

-21,30

3

II

21,30

- 29,60

10

III

29,60-37,90

2

IV

37,90-46,20

3

V

46,20-54,50

5

VI

54,50-62,80

2

Так как шестая группа малочисленна, менее 3 предприятий, проведем вторичную группировку — это операция по образованию новых групп на основе ранее построенной группировки. Воспользуемся способом объединения первоначальных интервалов. Значение продуктивности 24 и 25 предприятия ближе к значениям 5 группы, поэтому объединением 6 и 5 группы получим новую, состоящую из 7 предприятий. Также объединим 4 и 3 группу и получим новую, состоящую и 5 предприятий.

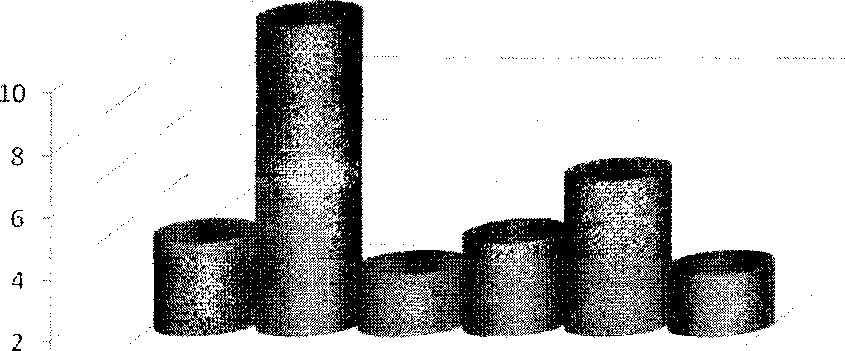

Для наглядности построим гистограмму интервального вариационного ряда распределения (рис.2.1.). По оси абсцисс указываем границы интервалов в порядке возрастания, по оси ординат — число хозяйств в каждом интервале.

Его анализ дает возможность сделать вывод о характере распределения единиц совокупности, крупности групп, необходимости объединения малочисленных групп между собой.

О

4- ; ■■■■ Г Г -- , Г

13

21,3 29,6 37,9 46,2 54,5 62,8

Из таблицы 2,!и рисунка£,2, распределение предприятий по группам неравномерно. Преобладают хозяйства с уровнем молочной продуктивности от 21,30 до 29,60 ц.

Группа с наиболее высокой продуктивностью вследствие вторичной группировки имеет наибольшую длину интервала от 42,6 до 62,8ц, но относительно небольшое количество предприятий - 7. Также в результате объединения 3 и 4 группы изменился интервал в большую сторону, который сейчас равен от 29,6 до 46,2. В данной группе относительно небольшое количество предприятий - 5.

Рисунок

2.1. Гистограмма распределения хозяйств

по молочной

продуктивности

|

№ группы |

Интервал |

Число хозяйств |

|

I |

13,00 -21,30 |

3 |

|

II |

21,30-29,60 |

10 |

|

III |

29,60-46.2 |

5 |

|

IV |

46,20-62,8 |

7 |

Проведем аналитическую группировку. Рассчитаем по каждой группе основные экономические показатели, как результативные, так и факторные. Занесем их в таблицу 3 и, сравнивая между собой по группам, выявим причины различий в уровне производства.

Аналитическая группировка проводится для изучения взаимосвязи между признаками, положенными в основание группировки, и признаками, используемыми для характеристики групп. Она позволяет оценить качественные особенности каждой группы интервального ряда.

Как видно из таблицы 2.3 и рисунка 2.1, распределение предприятий по группам неравномерно. Преобладают хозяйства с уровнем молочной продуктивности от 21,3 до 29,6 ц.

Проведем аналитическую группировку. Рассчитаем по каждой группе основные экономические показатели, как результативные, так и факторные. Занесем их в таблицу 2.4 и, сравнивая между собой по группам, выявим причины различий в уровне производства.

Таблица 2.4. Аналитическая группировка

|

Показатели |

I |

II |

III |

IV |

В среднем |

|

Молочная продуктивность на 1 голов, ц |

15,83 |

26,06 |

40,41 |

54,06 |

34,09 |

|

Затраты на корма на 1 гол., тыс.руб. |

4,01 |

7,81 |

11,49 |

16,55 |

9,93 |

|

Затраты труда на 1 гол., тыс.руб. |

8,61 |

16,69 |

25,93 |

35,5 |

21,68 |

|

Выход приплода на 100 маток, гол. |

57,26 |

99,47 |

121,81 |

146,52 |

106,27 |

|

Уровень оплаты труда на 1 чел., тыс. руб. |

1,99 |

4,59 |

9,6 |

10,85 |

6,76 |

|

Средний удельный вес коров в стаде, % |

56,15 |

49,3 |

54,8 |

53,2 |

53,36 |

Сравним показатели крайних групп по группировочному признаку.

Уровень молочной продуктивности в хозяйствах IV группы по сравнению с I

группой увеличился на 38,23 ц или в 3,42 раза. Затраты на корма на 1 голову в

20

IV группе по сравнению с I группой больше на 12,54 тыс. руб. или в 4,13 раза. Выход приплода на 100 маток также больше в IV группе, чем в I на 89,26 гол. или в 2,56 раза. Уровень оплаты труда в IV группе больше на 8,86 тыс. руб. по сравнению с I группой или в 5,46 раза.

Из таблицы 2.4 видно, что группировочный признак - продуктивность, имеет прямую связь с тремя факторами: средние затраты на корма; уровень оплаты труда; средний приплод на 100 гол, то есть при увеличении этих показателей будет увеличиваться продуктивность коров. Эти данные будем использовать для корреляционно-регрессионного анализа. За у - результативный признак, возьмем продуктивность коров; за Xi - уровень оплаты труда, Х2 - затраты корма на 1 голову, х3- приплод на 100 гол.