- •Федеральное агентство по образованию

- •Введение

- •Глава 1 общее представление о строении металлов Кристаллические структуры металлов и сплавов

- •1.2. Дефекты строения реальных кристаллов

- •1.3. Кристаллизация металлов

- •1.4. Полиморфизм металлов

- •1.5. Основные сведения о металлических сплавах

- •1.6. Диаграммы состояния двойных сплавов

- •1.6.1. Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых нерастворимы в твердом состоянии (I рода)

- •1.6.2. Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых неограниченно растворимы в твердом состоянии (II рода)

- •1.6.3. Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых ограниченно растворимы в твердом состоянии (III рода)

- •1.6.4. Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых образуют устойчивое химическое соединение (IV рода)

- •1.6.5. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

- •Глава 2 диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

- •2.1. Структурные составляющие сплавов железа с углеродом

- •2.2. Участок диаграммы состояния Fe-Fe3c с концентрацией углерода 0...2,14 %

- •2.3. Участок диаграммы состояния Fe-Fe3c с концентрацией углерода 2,14...6,67 %

- •Глава 3 термическая обработка

- •3.1. Основы термической обработки стали

- •3.1.1. Превращение перлита в аустенит и рост зерна аустенита при нагреве

- •3.1.2. Превращения аустенита при охлаждении

- •3.1.3. Мартенситное превращение

- •3.1.4. Превращения мартенсита при нагреве

- •3.2. Основные виды термической обработки стали

- •3.2.1. Отжиг сталей

- •3.2.2. Закалка сталей

- •3.2.3. Закаливаемость и прокаливаемость стали

- •3.2.4. Поверхностная закалка

- •3.2.5. Отпуск сталей

- •3.3. Термомеханическая обработка стали

- •3.4. Термическая обработка чугуна

- •3.5. Дефекты термической обработки стали

- •Глава 4 химико-термическая обработка

- •4.1. Основы химико-термической обработки сталей

- •4.2. Цементация

- •4.3. Азотирование

- •4.4. Цианирование

- •4.5. Диффузионная металлизация

- •Глава 5 углеродистые и легированные стали

- •5.1. Влияние примесей на свойства сталей

- •5.2. Классификация сталей

- •5.3. Углеродистые стали

- •5.4. Легированные стали

- •5.4.1. Конструкционные стали

- •5.4.2. Инструментальные стали

- •5.4.3. Стали специального назначения

- •Глава 6 чугун

- •8.1. Белый чугун

- •8.2. Серый чугун

- •8.3. Ковкий чугун

- •8.4. Высокопрочный чугун

- •Глава 6 цветные металлы и сплавы

- •6.1. Общее понятие о цветных металлах

- •6.2. Алюминий и его сплавы

- •6.3. Магний и его сплавы

- •6.4. Медь и ее сплавы

- •6.5. Титан и его сплавы

- •Глава 7 композиционные материалы

- •7.1. Классификация композиционных материалов

- •7.2. Особенности получения км жидкофазными методами

- •7.3. Особенности получения км твердофазными методам»

- •7.4. Методы и условия получения эвтектических км

- •7.5. Технология изготовления дисперсно-упрочненных км

- •7.6. Технология изготовления слоистых км

- •Глава 8 порошковая металлургия

- •8.1. Производство металлических порошков

- •8.2. Формование порошков

- •8.3. Спекание порошковых материалов

- •8.4. Свойства и области применения порошковых материалов

- •8.5. Техническая керамика

- •8.6. Керамике-полимерные материалы

- •Глава 9 неметаллические материалы

- •9.1. Общее понятие о неметаллических материалах

- •9.2. Полимеры

- •9.2.1. Строение и классификация полимеров

- •9.2.2. Свойства полимеров

- •Глава 9. Неметаллические материалы

- •9.3. Пластмассы и полимерные композиционные материалы

- •9.3.1. Состав и классификация пластмасс

- •9.3.2. Технология получения изделий из пластмасс и полимерных композиционных материалов

- •9.4. Резиновые материалы

- •9.5. Сотовые и панельные конструкции

- •9.5. Клеящие материалы

- •9.6. Лакокрасочные материалы

- •9.7. Древесные материалы

- •Глава 1 общее представление о строении металлов

- •Глава 2 диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

- •Глава 3 термическая обработка

- •Глава 4

- •Список литературы

- •Приложения Содержание

- •Глава 1 общее представление о строении металлов 5

- •Глава 2 диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 25

- •Глава 3 термическая обработка 32

- •Глава 4 61

- •Шевельков Валерий Владимирович

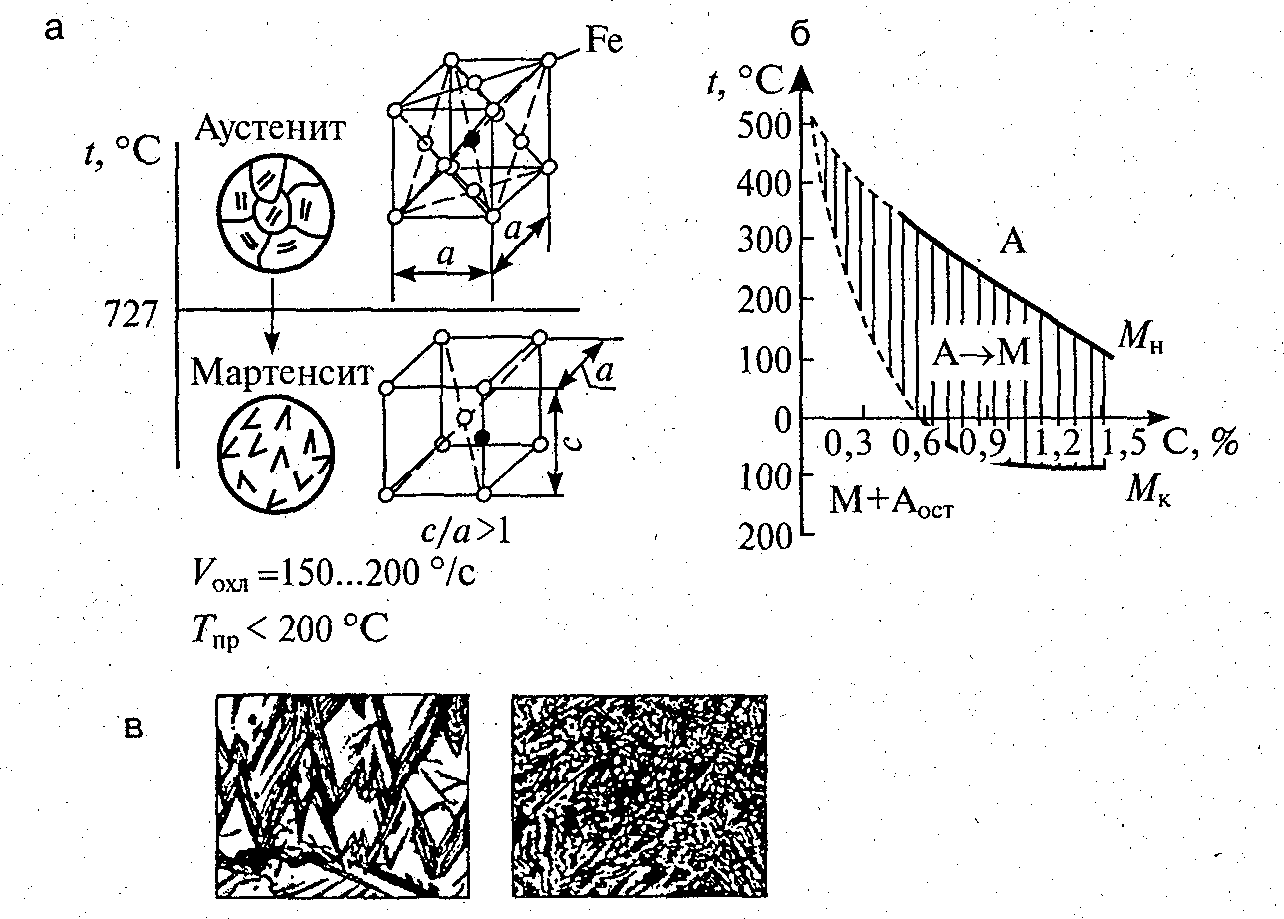

3.1.3. Мартенситное превращение

В доэвтектоидных сталях при температуре ниже Агъ превращение аустенита начинается с выделения феррита, а в заэвтектоидных - вторичного цементита. Начало выделения избыточного феррита (вторичного цементита) на диаграмме характеризуется добавочной штриховой линией.

Мартенситное превращение - это превращение переохлажденного аустенита, происходящее при его охлаждении в интервале температур от Мн до Мк (рис. 3.6, б), где МИ -- температура начала и Мк - температура конца мартенситного превращения.

При этих температурах диффузионные процессы становятся невозможными и перестройка решетки FeT (ГЦК) в решетку Fea (ОЦК) происходит по сдвиговому механизму без выхода атомов углерода из решетки. При этом атомы смещаются на расстояния, не превышающие межатомные, сохраняя первоначальное соседство. Образуется перенасыщенный твердый раствор внедрения углерода в а-железе, называемый мартенситом. Растворимость углерода в мартенсите может достигать 2,14 %, в то время как в a-железе при 727 °С в равновесном состоянии растворяется не более 0,02 % углерода. Главные особенности мартенсита - высокая твердость и прочность. Твердость мартенсита тем выше, чем больше содержание в нем углерода.

Атомы углерода, внедряясь в решетку a-железа, сильно ее искажают. Такую искаженную кристаллическую решетку называют тетрагональной (рис. 3.6, а), в ней параметр с больше а, следовательно, отношение с/а > 1. При увеличении содержания углерода степень тетраго-нальности решетки мартенсита увеличивается.

Как уже отмечалось, мартенситное превращение начинается при температуре Мн и продолжается в некотором интервале температур при непрерывном охлаждении. Если охлаждение прекращается, прекращается и превращение. Этим оно отличается от перлитного, идущего при постоянной температуре. Чтобы мартенситное превращение завершилось полностью, необходимо непрерывно охлаждать сталь до температуры Мк. Положение точек Ми и Мк не зависит от скорости охлаждения и определяется химическим составом аустёнита (рис. 3.6, б).

Рис. 3.6. Мартенситное превращение:

а - механизм превращения и строение кристаллической решетки; б- влияние содержания углерода на положение мартенситных точек; в - микроструктура крупноигольчатого мартенсита и остаточного аустёнита в стали с 1,6 % С (вверху) и мелкоигольчатого мартенсита в стали с 0,5 % С (внизу)

Чем больше в стали углерода, тем ниже температура начала и конца мартенситного превращения. При содержании в сталях более 0,6 % углерода превращение завершается при температурах ниже нуля. Если такие стали охлаждать до 0 °С, то это приводит к сохранению некоторого количества непревращенного (остаточного) аустёнита (А^); Увеличение содержания углерода в стали ведет к росту Аост - в структуре высокоуглеродистых сталей после их закалки в воде сохраняется значительное количество остаточного аустёнита, что уменьшает твердость стали.

По морфологии мартенсит разделяют на пластинчатый и реечный. Пластинчатый мартенсит состоит из широких и тонких пластин, которые на шлифе имеют вид игл, расположенных параллельно друг другу или под углом (рис. 3.6, в). Он характерен для высокоуглеродистых сталей. Чем мельче зерна исходного аустёнита, тем мельче пластины мартенсита, образующиеся из него. Реечный мартенсит наблюдается в закаленных низко- и среднеуглеродистых сталях. Кристаллы такого мартенсита имеют вид тонких реек, собранных в пакеты. В одном зерне аустёнита может быть несколько таких пакетов.

Превращение аустёнита в мартенсит связано с изменением объема. Все структуры стали можно расположить в ряд по мере увеличения объема: аустенит -» перлит -» сорбит -> троостит -» мартенсит.

Промежуточное превращение переохлажденного аустёнита протекает в температурной области между перлитным и мартенситным превращениями с образованием структуры, называемой бейнитом (см. рис. 3.5, г, д). Бейнит состоит из перенасыщенного твердого раствора углерода в Fea и цементита. Различают верхний и нижний бей-нит. Верхний бейнит образуется в интервале температур 550...350 °С и имеет строение, напоминающее строение перлита. Нижний бейнит образуется обычно в интервале температур от 350 °С до точки Ма и имеет игольчатое строение, похожее на строение мартенсита.

Бейнитное превращение начинается с диффузионного перераспределения углерода в аустените. При этом в обедненных углеродом зернах аустёнита инициируется мартенситное бездиффузионное превращение, так как для этих зон повышается температура начала мартенситного превращения (Мн). В объемах аустёнита, обогащенного углеродом, выделяются частицы карбидов (цементита), соседствующие с зонами зерен, в которых происходит мартенситное превращение. Мартенситные кристаллы перенасыщены углеродом, что в сочетании с высокой температурой и благоприятными условиями для протекания диффузионных процессов создает условия для распада мартенсита и образования карбидов.

В верхнем бейните диффузия идет быстрее, и цементит в основном выделяется из аустёнита, в нижнем бейните - из мартенсита. Верхний бейнит имеет твердость и прочность примерно такую же, как у троостита, но более низкую пластичность. Снижение пластичности связано с выделением сравнительно грубых карбидов по границам ферритных зерен. Нижний бейнит имеет высокую твердость и прочность при сохранении высокой пластичности.