- •3. Характеристики и регулирование напряжения тяговых генераторов

- •3.1. Совместная работа дизеля и генератора

- •3.2. Внешняя характеристика тягового генератора и её ограничения

- •3.3. Способ получения заданной внешней характеристики тягового генератора. Возбудители

- •3.3.1. Возбудитель с продольно – расщепленными полюсами

- •3.3.2. Возбудитель с радиальным расщеплением полюсов (тэ3, тэ7 и некоторые зарубежные)

- •Понятие о схемах соединения тяговых электрических машин тепловозов

- •3.4.1. Зависимость вида схемы передачи от мощности тепловоза и характера его работы. Выбор схемы соединения тг с тэд

- •3.4.2. Постоянная схема соединения тэд без ослабления возбуждения

- •3.4.3. Постоянная схема соединения тэд с ослаблением возбуждения

- •3.5. Определение основных параметров электропередачи

- •3.6. Определение режимов максимальной и минимальной нагрузок тягового генератора и тягового электродвигателя

- •3.7. Расчет и построение регулировочных характеристик

- •3.10. Особенности конструкции и расчета тягового генератора постоянного тока (гп–311б)

- •–Необходимая площадь сечения зубцов на один полюс при допустимой индукции в зубцах и максимальном напряжении

- •3.11. Расчет и построение характеристик тг постоянного тока

- •3.12. Выбор параметров обмотки возбуждения тг

- •3.13. Особенности конструкции синхронных генераторов

- •3.14. Схемы соединений сг и ву

- •3.15. Работа сг на 3х фазный выпрямительный мост

- •3.16. Режимы работы сг – ву

- •1 Режим – при угле коммутации 60° эл, когда коммутация начинается в момент равенства .

- •3 Режим – при прерывистом напряжении, когда возможна одновременная коммутация всех 3х фаз. В этом режиме постоянно включены 3 вентиля и добавляется 4й вентиль.

- •3.17. Аварийные режимы тепловозных выпрямителей (ву) и их защита

- •3.18. Расчет выпрямительной установки тепловоза

3.18. Расчет выпрямительной установки тепловоза

Сводится к определению типа и числа последовательно и параллельно включённых вентилей, т.к. их параметры существенно влияют на энергетические и технико–экономические показатели силовой выпрямительной установкой.

При проектировании ВУ следует принимать вентили с высокими показателями по току и обратному напряжению с целью уменьшения общего числа вентилей. (ВЛ–200–8).

Количество последовательного соединенных вентилей в плече выпрямителя:

|

|

(3.102) |

где ![]() – амплитуда линейного напряжения

тягового синхронного генератора

– амплитуда линейного напряжения

тягового синхронного генератора![]() ;

;

![]() –номинальное

обратное напряжение вентиля

–номинальное

обратное напряжение вентиля

![]() =

800В-ВЛ-200-8

=

800В-ВЛ-200-8![]() ;

;

кн – коэффициент неравномерности распределения напряжения по последовательно включённым вентилям (для ВЛ-200-8 → кн=1);

кп – коэффициент возможных перенапряжений, зависит от статизма системы регулирования (кп = 1,1, т.е. увеличение напряжения не должно превышать 10% от его максимального значения в зоне ограничения по напряжению);

кв – коэффициент кратковременно допускаемого обратного напряжения на вентиле, зависит от типа применяемых кремниевых выпрямителей (для ВЛ-200-8 → кв = 1,0).

Т.е. для УВКТ-5:

|

|

|

Для предотвращения внутренних КЗ при работе одного вентиля необходимо добавить еще один последовательно включенный, чтобы сохранить работоспособность ВУ тепловоза в целом. (ппос=2).

Расчет числа

параллельного включенных вентилей в

плече ВУ производится по известному

значению максимального выпрямленного

тока (для 2ТЭ121→![]() =

8100А).

=

8100А).

Т.к. силовая схема

ВУ состоит из двух 3х

фазных мостов, включенных параллельно

на нагрузку, то на каждый мост приходится

![]() ,

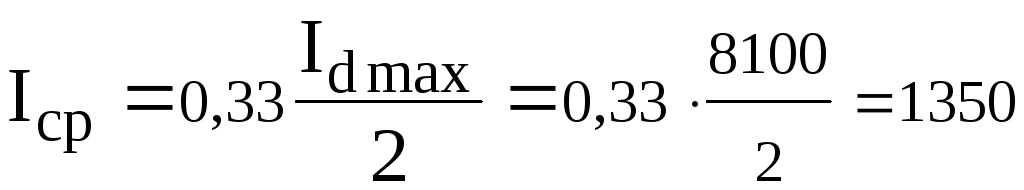

а средний ток в одном плече моста

составит:

,

а средний ток в одном плече моста

составит:

|

|

(3.103) |

В соответствии с ГОСТ 10662–73 при температуре окружающего воздуха > +40°С величина прямого тока должна быть снижена на 10%. Учитывая разбаланс токов по параллельным ветвям 20%, допустимый ток через вентиль составит:

|

|

(3.104) |

где Iвн = 200А – номинальный ток вентиля, указанный в паспорте диода;

к1 = 0,8 – коэффициент, учитывающий неравномерность деления тока по параллельно соединённым ветвям;

к2 = 0,9 - коэффициент, учитывающий температуру охлаждающего воздуха;

к3 = 1,0 - коэффициент, учитывающий скорость охлаждающего воздуха;

Количество параллельных ветвей в плече тяговой выпрямительной установки определим по формуле и округлим до целого числа в большую сторону:

|

|

(3.105) |

Общее количество вентилей тяговой выпрямительной установки рассчитаем по формуле:

|

|

(3.106) |

где 2 – кол-во параллельно включенных 3х фазных выпрямительных мостов;

6 – кол-во плеч в одном 3х фазном выпрямительном мосту.

Коэффициент полезного действия тяговой выпрямительной установки определяется по формуле:

|

|

(3.107) |

где

![]() КВт – мощность на выходе тяговой

выпрямительной установки;

КВт – мощность на выходе тяговой

выпрямительной установки;

Σ∆P = ∆P·n – потери мощности в n – вентилях;

∆Рохл – затраты мощности на охлаждение вентилей.

Потери мощности в одном вентиле:

|

∆P = ∆P1 + ∆P2, |

(3.108) |

где ∆P1 – потери мощности при прохождении прямого тока нагрузки (основные потери) Вт;

∆P2 – дополнительные потери мощности при коммутации вентилей в течение непроводящей части периода, Вт.

Основные потери в одном вентиле:

|

|

(3.109) |

где: Uо = 0,96В – пороговое напряжение вентиля;

Ia = 135А – среднее значение анодного тока, проходящего через вентиль (по паспорту);

Rд = 42·10-5 Ом – динамическое сопротивление прямой ветви вольтамперной характеристики;

kф = 1,1 – коэффициент формы тока.

Дополнительные потери мощности ввентиле:

|

|

(3.110) |

где

![]() –

потери в вентиле при протекании обратного

тока;

–

потери в вентиле при протекании обратного

тока;

![]() –потери, связанные

с коммутацией вентиля.

–потери, связанные

с коммутацией вентиля.

![]() обычно составляет

2-3% от основных потерь, поэтому их можно

не учитывать.

обычно составляет

2-3% от основных потерь, поэтому их можно

не учитывать.

Тогда Σ∆P = 240·150·10-3 = 36 кВт.

![]() =

15,8 кВт – для УВК–5, определяется опытным

путем.

=

15,8 кВт – для УВК–5, определяется опытным

путем.

Подставим полученные результаты в формулу определения КПД:

|

|

|

Разработка отечественной промышленностью новых полупроводниковых вентилей на ток 400,500 и более ампер и быстродействующих плавких предохранителей позволяет уменьшить кол-во параллельно и последовательно включенных вентилей, что повышает технико-экономические показатели тепловозных выпрямителей.

(А)

(А)