- •Р. А. Ахмеджанов

- •Физические основы магнитного

- •Неразрушающего контроля

- •Омск 2004

- •Введение

- •1. Магнитное поле и его характеристики

- •2. Источники магнитного поля

- •2.1. Магнитное поле прямолинейного проводника с током Суммируя все от всех, на основе уравнения (11) получаем:

- •2.2. Магнитное поле кругового тока

- •2.3. Магнитное поле на оси кругового тока

- •2.4. Магнитное поле соленоида

- •2.5. Магнитное поле проводника конечного сечения

- •2.6. Магнитное поле тока, текущего по трубе

- •3. Магнетизм и намагничивание

- •3.1. Магнитные величины

- •3.2. Кривая намагничивания и петля гистерезиса

- •3.3. Характеристика связей магнитных и физико-механических свойств ферромагнетиков

- •4. Физическая сущность магнитной дефектоскопии

- •5. Анализ неоднородности магнитного поля над дефектом

- •6. Схема и методы магнитного неразрушающего контроля. Классификация. Применение

- •7. Первичные магнитные преобразователи в магнитной дефектоскопии

- •7.1. Магнитные порошки

- •7.2. Феррозондовые преобразователи

- •7.3. Индукционные преобразователи

- •7.4. Гальваномагнитные преобразователи

- •8. Способы магнитного дефектоскопирования деталей

- •9. Намагничивание деталей

- •9.1. Виды, способы и схемы намагничивания

- •9.2. Виды намагничивающих токов

- •9.3. Размагничивающий фактор при намагничивании деталей

- •10. Размагничивание деталей

- •Учебное издание

- •644046, Г. Омск, пр. Маркса, 35

7. Первичные магнитные преобразователи в магнитной дефектоскопии

Магнитные преобразователи по первичной информации разделяют на полемерныеиградиентометрические; по принципу действия – намагнитные порошки,феррозондовые,индукционные,гальваномагнитные(преобразователи Холла и магниторезисторные) [6]. Полемерные преобразователи позволяют измерять напряженность поля независимо от ориентации последнего в пространстве, градиентометрические – оценивать неоднородность магнитных полей по значению соответствующей производной. В свою очередь полемерные преобразователи подразделяют намодульныеикомпонентные. Ниже рассмотрены принципы действия и особенности тех магнитных преобразователей, которые применяют в магнитной дефектоскопии для регистрации магнитных полей рассеяния от дефектов.

7.1. Магнитные порошки

магнитный порошок состоит из мелкоизмельченных ферромагнитных частиц, имеющих естественную окраску или прочно соединенных с цветными или люминесцентными красителями. Совмещая в себе функции первичного магнитного преобразователя и индикатора, он предопределяет технологию и эффективность МПК [7].

Магнитные порошки получают путем размола оксида железа в шаровых мельницах до частиц размером 0,1 – 60 мкм. Форма и размеры частиц, а также их магнитные свойства влияют на размер областей скопления порошка. Для получения контрастных магнитных индикаций порошки окрашивают. Наибольшее распространение при контроле светлых деталей получили черный магнитный порошок, представляющий измельченную окись-закись железа Fe2O4, и буровато-красный-оксид железа (-Fe2O3). Для контроля деталей с темной поверхностью используют светлые порошки с добавлением алюминиевой пудры либо люминесцентные порошки. Распространенный люминесцентный магнитный порошок содержит на 100 г-оксида железа-Fe2O315 г люминофора светло-желтого цвета. Использование люминесцентных порошков эффективно только при ультрафиолетовом освещении.

Для облегчения работы дефектоскопистов вместо порошков часто используют суспензии, в которых порошок взвешен в жидкой среде – воде, минеральных маслах, керосине. Водная магнитная суспензия кроме воды и порошка содержит антикоррозионные добавки. Кроме того, в суспензии вводят поверхностно-активные (антикоагулирующие) вещества, которые позволяют разбить крупные конгломераты (скопления частиц порошка) на более мелкие, что повышает выявляющую способность суспензии.

Для приготовления суспензий выпускают также пасты – концентраты магнитной суспензии (КМС), которые необходимо только развести в некотором количестве дисперсионной среды (в воде или масле). Достоинством пасты является то, что порошок в ней хорошо растерт, находится в связанном состоянии, поэтому работать с ней значительно гигиеничнее, чем с порошком. В состав КМС входят все необходимые добавки, поэтому процесс приготовления суспензий упрощается.

Таким образом, магнитный порошок в МПК выполняет одновременно несколько функций: первичного чувствительного преобразователя (элемент 4 в схеме на рис. 23), усилителя – элемент 5 и индикатора – элемент 6.

7.2. Феррозондовые преобразователи

Рис. 24. Схема соединения

обмоток феррозонда-полемера

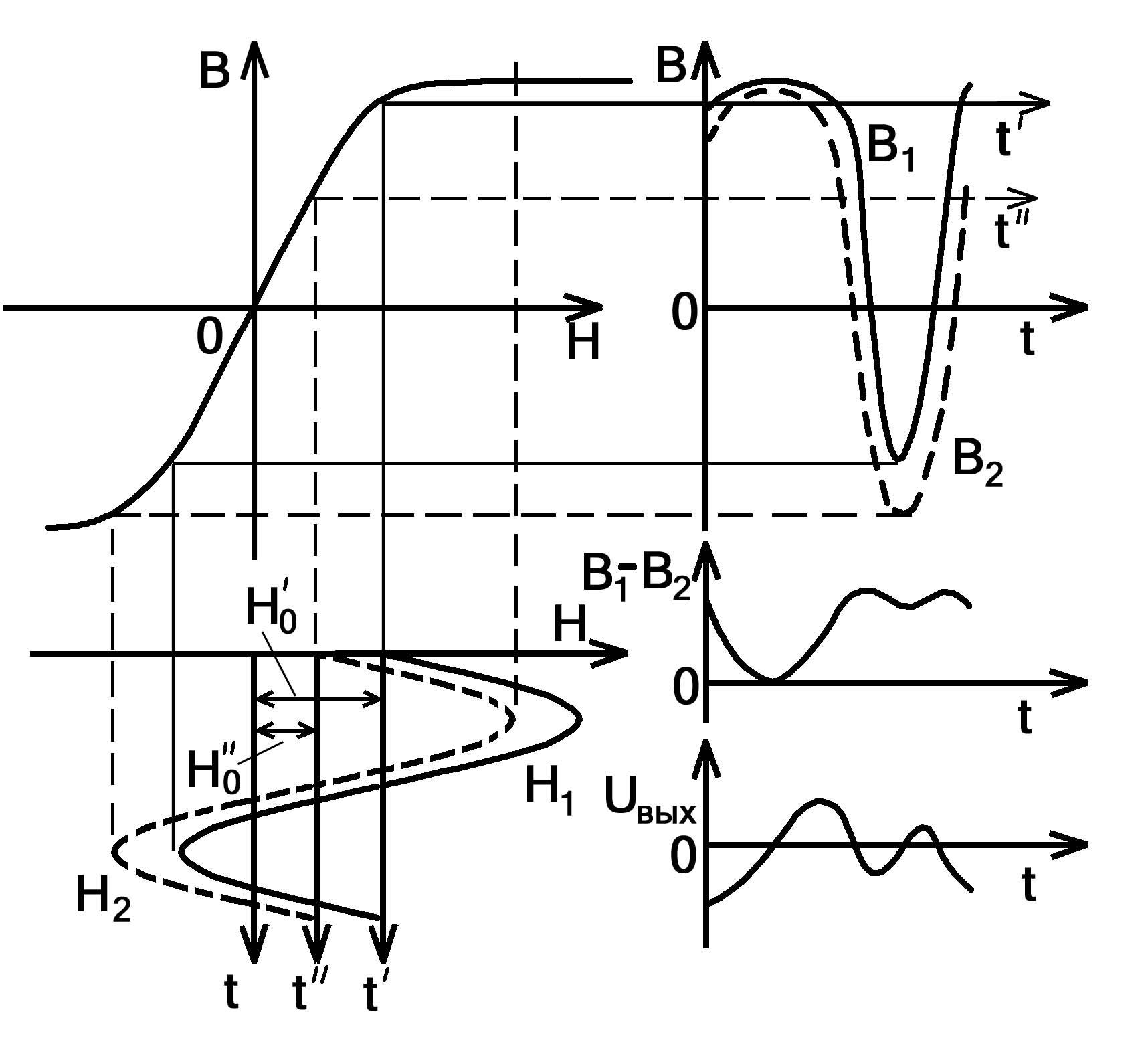

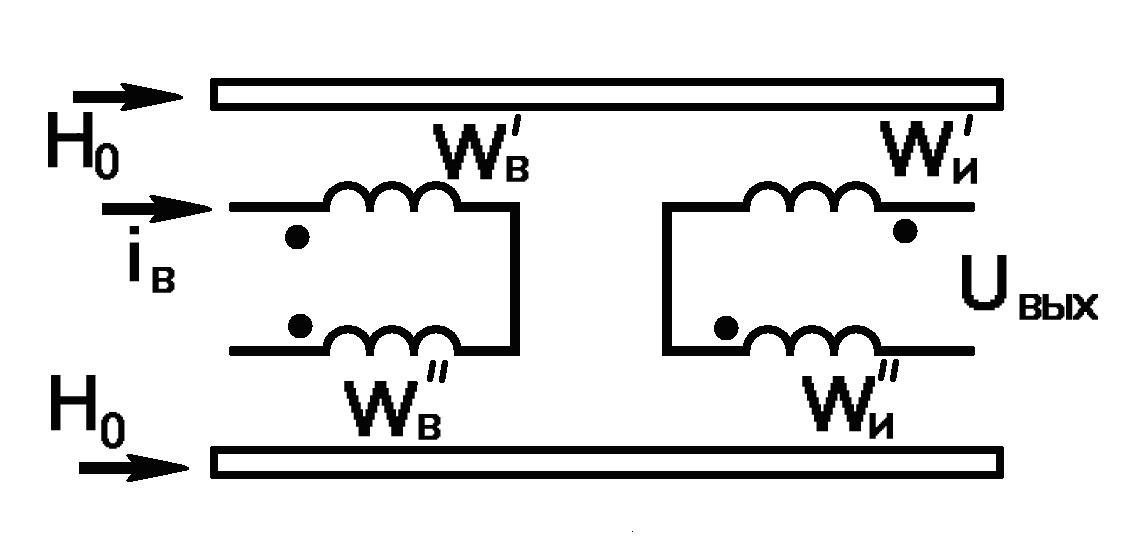

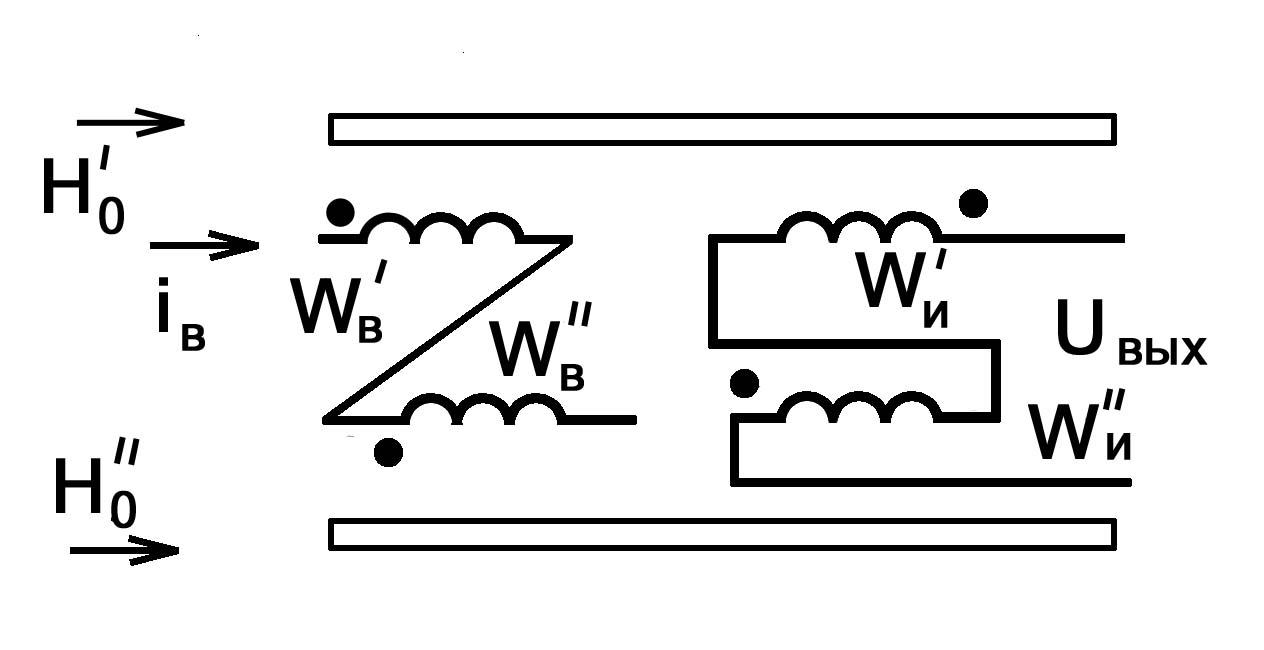

Это компонентные преобразователи активного типа, предназначенные для измерения либо напряженности магнит-ного поля, либо ее изменения в пространстве. Действие феррозондового преобразователя (феррозонда) основано на нелинейности кривых намагничивания сердечников из магнитных материалов.

Феррозонд конструктивно состоит из двух идентичных полузондов, каждый из которых содержит цилиндрический сердечник из магнитомягкого материала с размещенными на нем двумя катушками. Одна катушка – возбуждающая – подключается к источнику переменного тока, другая – измерительная. В зависимости от способа соединения обмоток друг с другом различают феррозонды-полемеры и феррозонды-градиентометры. Первые измеряют абсолютное значение напряженности поля, вторые – приращение (градиент) напряженности поля от одной точки к другой.

С

Рис. 25. Напряженность

(а) и магнитная индукция (б) в стержнях

феррозонда б а

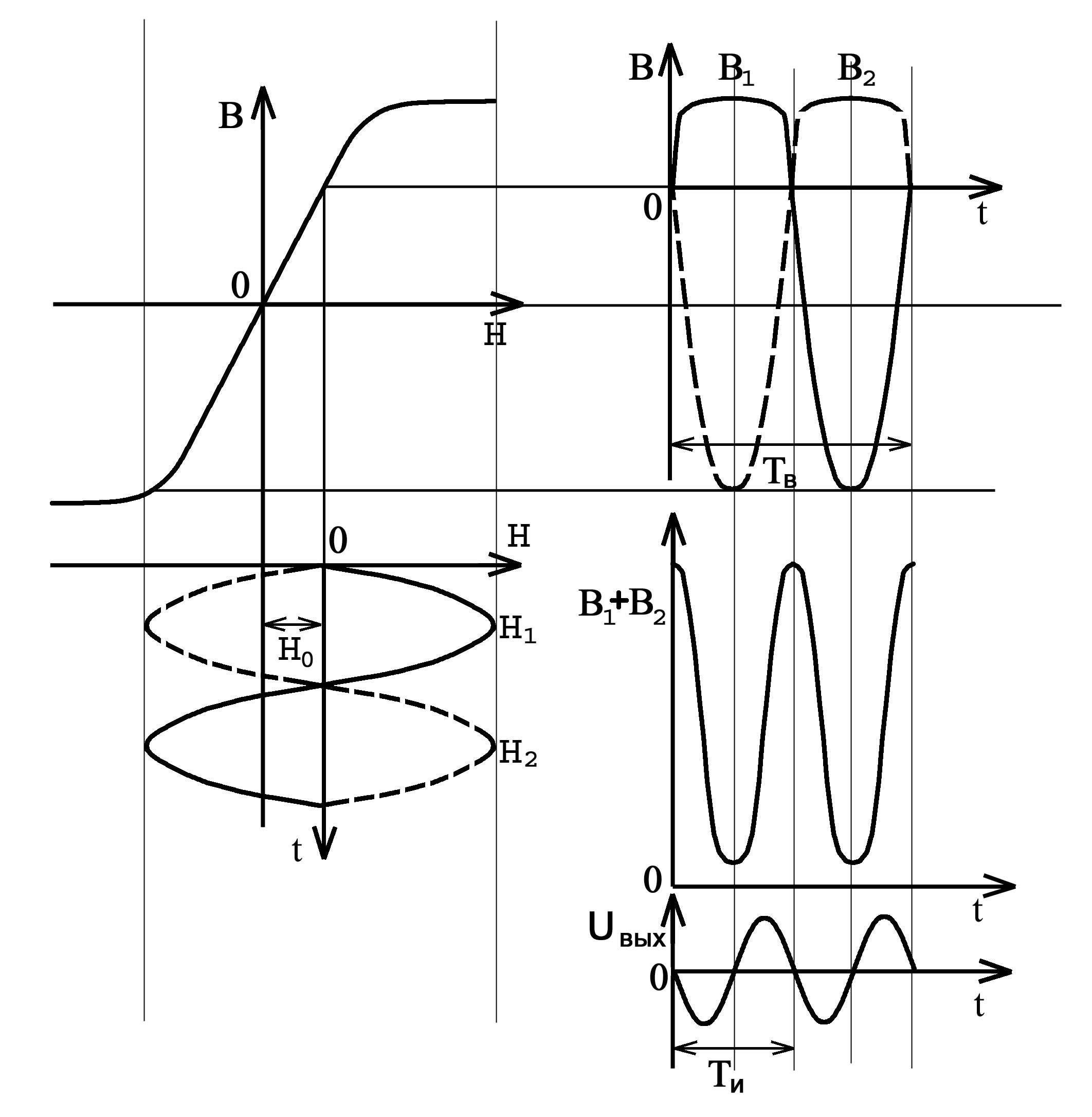

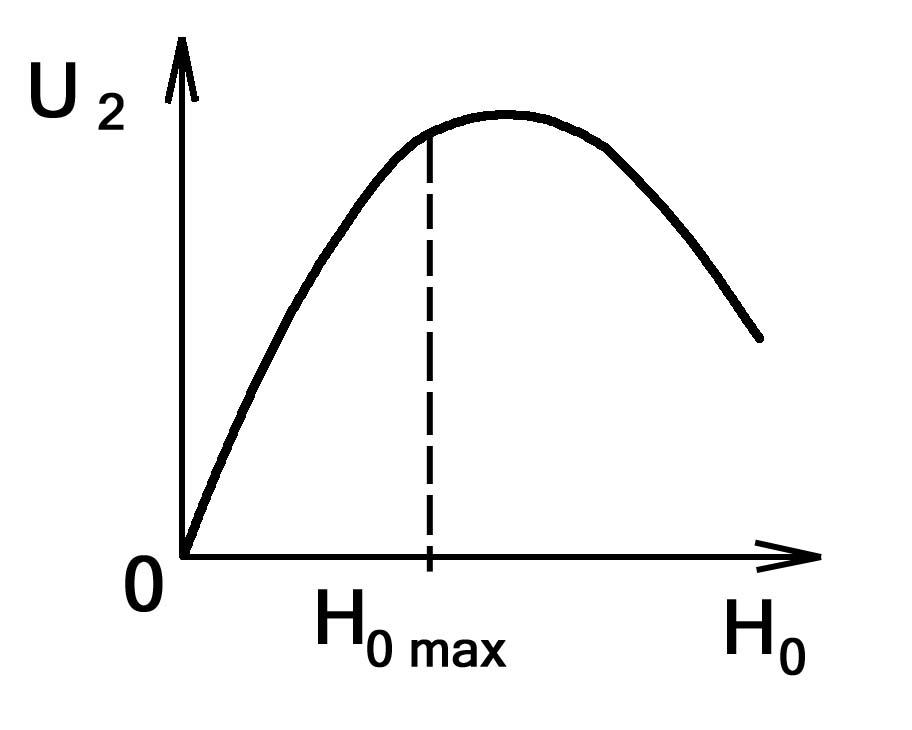

При воздействии постоянного магнитного поля Н0напряженность в первом сердечнике Н1(t) = Нвsint+ Н0, а во втором – Н2(t) =Hвsint– Н0. В этом случае вследствие нелинейности кривой намагничивания значения индукции в стрежнях становятся различными, что видно из рис. 26. Там же показан и выходной сигнал несинусоидальной формы, главная особенность которого состоит в том, что его период Тивдвое меньше периода Тввозбуждающего тока. Это означает, что постоянное внешнее подмагничивающее поле Н0обусловливает появление второй гармоники в выходном сигнале феррозонда-полемера. Эта вторая гармоника и является информативной, по ней судят о напряженности постоянного магнитного поля.характеристика этого преобразователя показана на рис. 27. При Н0= 0 выходной сигнал феррозонда равен нулю. Рабочим является близкий линейному начальный участок, где действующее значение второй гармоникиU2пропорционально напряженности Н0.при значительном увеличении Н0(больше Н0max) происходит насыщение материала сердечника.

Д

Рис. 26. Выходной сигнал

феррозонда

при изменении

напряженности Рис. 27. Характеристика

феррозонда-полемера Рис. 28. Схема соединения

обмоток феррозонда-градиентометра

![]() напряженность, а следова-тельно, и

индукция в каждом сердечнике оди-наковы

в любой момент времени. Измерительные

катушки

напряженность, а следова-тельно, и

индукция в каждом сердечнике оди-наковы

в любой момент времени. Измерительные

катушки![]() и

и![]() включены последователь-но-встречно,

поэтому вы-ходное напряжение ка-тушки

этого феррозонда, равное разности ЭДС

е1и е2в измерительных

ка-тушках, равно нулю. Если же напряженность

поля изменяется в направ-лении,

ортогональном направлению вектора Н0(см. рис. 28), то напря-женность магнитного

поля

включены последователь-но-встречно,

поэтому вы-ходное напряжение ка-тушки

этого феррозонда, равное разности ЭДС

е1и е2в измерительных

ка-тушках, равно нулю. Если же напряженность

поля изменяется в направ-лении,

ортогональном направлению вектора Н0(см. рис. 28), то напря-женность магнитного

поля![]() не равна

не равна![]() .

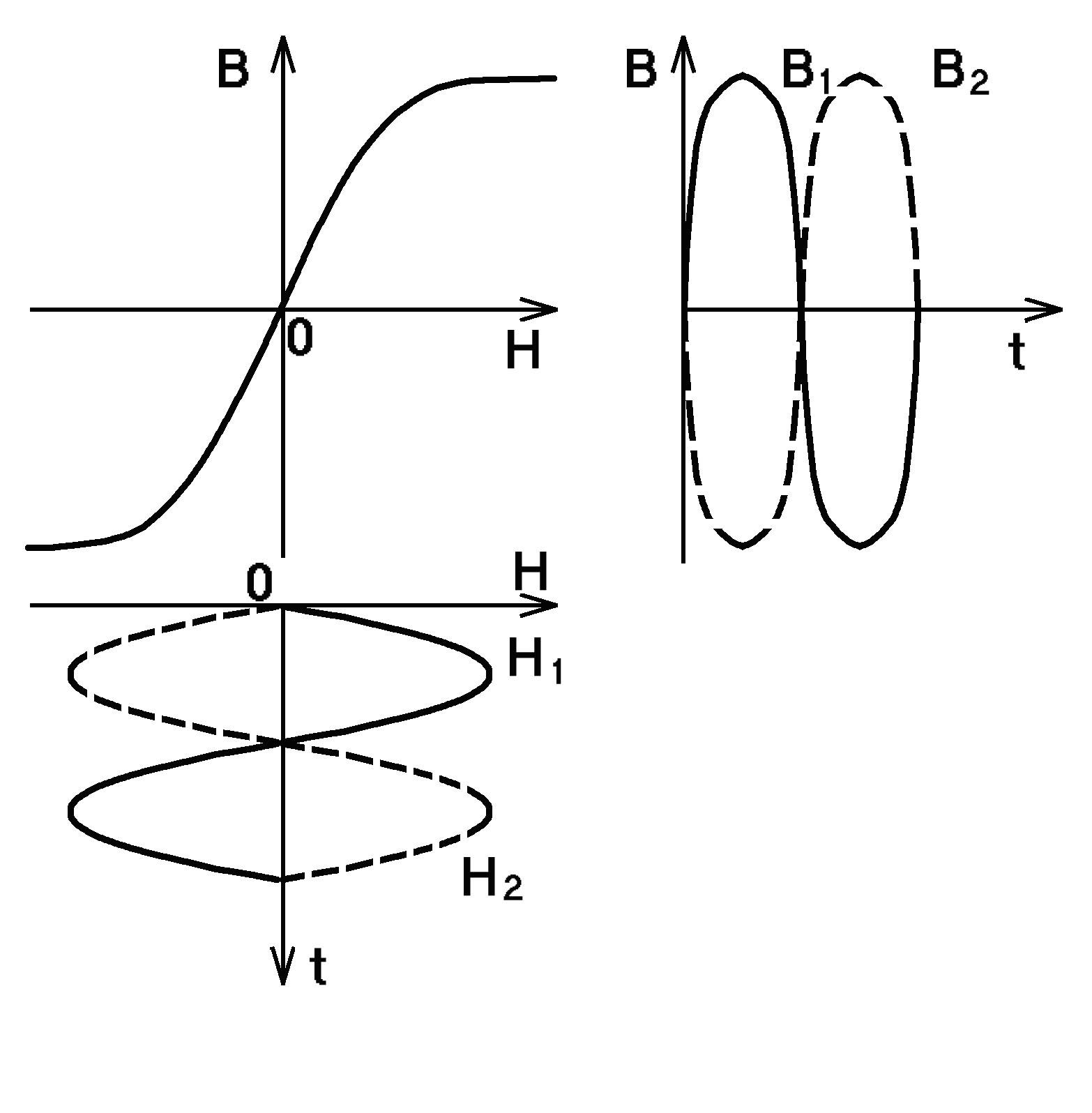

Это приводит к тому, что индукция в

каждом сердечнике не будет одинаковой

и появится выходной сигналUвых= е1(t) – е2(t)

(рис. 29). Выходное напряжение, как и в

предыдущем случае, несинусоидально, но

главной его особенностью также является

наличие второй гармоники. Амплитуда

выходного сигнала пропорциональна

степени неоднородности внешнего поля,

т. е. величине

.

Это приводит к тому, что индукция в

каждом сердечнике не будет одинаковой

и появится выходной сигналUвых= е1(t) – е2(t)

(рис. 29). Выходное напряжение, как и в

предыдущем случае, несинусоидально, но

главной его особенностью также является

наличие второй гармоники. Амплитуда

выходного сигнала пропорциональна

степени неоднородности внешнего поля,

т. е. величине![]() .

.

В

Рис. 29. Выходной

сигнал феррозонда-градиентометра