1151

.pdfМИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РФ ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра "Строительные конструкции и материалы"

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ БАЛКИ И РАМЫ. РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ

Методические указания по выполнению расчетно-графической работы

для студентов дневной формы обучения

Составители: Е.А.Жичкин Е.С. Жичкина

Самара 2003

УДК 620.10

Сопротивление материалов. Статически определимые балки и рамы. Расчеты на прочность и жесткость. Методические указания по выполнению расчетно-графической работы для студентов дневной формы обучения. - Самара: СамГАПС, 2003. – 24 с.

Утверждено на заседании кафедры. Протокол № 3 от 13 марта 2003 г.

Печатается по решению редакционно-издательского совета академии.

Методические указания по выполнению расчетно-графической работы составлены в соответствии с программой курса "Сопротивление материалов" для студентов специальностей С, МТ, Л, ЭТ и В дневной формы обучения.

Составители: Евгений Александрович Жичкин, к.т.н., доцент Елена Сергеевна Жичкина, к.т.н., доцент

Рецензенты: Сеськин И.Е., профессор СамГАПС, канд. техн. наук, Любимов В.В., доцент кафедры "Теоретическая механика" СГАУ,

канд. физ.-мат. наук

Редактор И.А.Шимина

Компьютерная верстка: А.В.Эрлих

Подписано в печать 19.03.2003 Формат 60х84 1/16 Бумага писчая. Печать оперативная. Усл. п. л. 1,5 Тираж 250 экз. Заказ № 32

© Самарская государственная академия путей сообщения, 2003

2

|

Содержание |

|

1. |

ОСНОВЫ ТЕОРИИ................................................................................................................................. |

4 |

2. |

РАСЧЕТ БАЛКИ....................................................................................................................................... |

8 |

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ОПОР ................................................................................................ |

8 |

|

2.2. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ВНУТРЕННИХ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ ОТ ЗАДАННЫХ НАГРУЗОК ............... |

9 |

|

2.3. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ПО ПРОЧНОСТИ ДВУТАВРА............................................................ |

11 |

|

2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.............................................................................................. |

12 |

|

2.5. ПОДБОР КВАДРАТНОГО, ПРЯМОУГОЛЬНОГО, КРУГЛОГО И КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЙ .............. |

15 |

|

3. |

РАСЧЕТ РАМЫ ...................................................................................................................................... |

16 |

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ОПОР .............................................................................................. |

17 |

|

3.2. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ВНУТРЕННИХ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ ОТ ЗАДАННЫХ НАГРУЗОК ............. |

17 |

|

3.3. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ПО ПРОЧНОСТИ ДВУТАВРА.............................................................. |

19 |

|

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.............................................................................................. |

20 |

|

БИБЛИОГАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................................... |

23 |

|

3

1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ

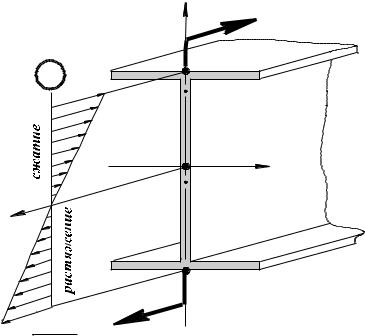

При изгибе в поперечных сечениях бруса возникают изгибающие моменты М и поперечные силы Q (рис. 1). Эти силовые факторы вычисляют при помощи метода сечений. При этом изгибающий момент М считается положительным, когда на левом торце правой отсеченной части бруса он направлен по часовой стрелке, а на правом торце левой отсеченной части — против часовой стрелки. Поперечная сила Q положительна, когда на левом торце правой отсеченной части бруса она направлена вверх, а на правом торце левой отсеченной части — вниз (рис. 1).

Рис. 1. Внутренние силовые факторы, возникающие

впоперечном сечении бруса при изгибе

Впроизвольном сечении бруса, имеющем координату z, поперечная сила Q и изгибающий момент М являются функциями координаты z, т. е. Q = Q(z) и M = M(z). В конкретных задачах сопротивления материалов функции Q(z) и M(z) рассчитывают по следующим правилам [2].

Изгибающий момент М, действующий в поперечном сечении бруса, по величине и знаку равен сумме моментов относительно центральной оси этого сечения всех внешних сил, приложенных к левой части бруса, или сумме моментов (относительно той же оси), взятой с обратным знаком, всех внешних сил, приложенных к правой части:

М М М ; |

(1) |

лев прав |

|

при этом моменты внешних сил должны быть приняты положительными, когда они действуют по часовой стрелке.

Поперечная сила Q по величине и знаку равна сумме проекций всех внешних сил, приложенных к левой части бруса, на нормаль к его продольной оси, проведенной в рассматриваемом поперечном сечении, или сумме проекций (на ту же нормаль), взятой с обратным знаком, всех внешних сил, приложенных к правой части бруса:

4

Q Y Y ; |

(2) |

лев прав |

|

при этом проекции внешних сил на нормаль должны быть приняты положительными, когда они направлены снизу вверх.

Продольная сила N по величине и знаку равна сумме проекций всех внешних сил, приложенных к левой части бруса, на его продольную ось, или сумме проекций (на ту же ось), взятой с обратным знаком, всех внешних сил, приложенных к правой части бруса:

N Z Z ; |

(3) |

лев прав |

|

при этом проекции внешних сил на ось бруса приняты положительными, когда они направлены справа налево.

Графики зависимостей Q = Q(z) и M = M(z), называемые эпюрами поперечных сил и изгибающих моментов, строятся для выявления наиболее опасных сечений, в которых сила Q и/или момент М имеют наибольшие абсолютные значения. При построении эпюр моментов традиционно инженеры-машиностроители и инженеры-транспортники откладывают положительные значения моментов вверх от оси бруса, в этом случае ординаты эпюры моментов располагаются со стороны сжатого волокна. Инженерыстроители откладывают положительные значения моментов вниз от оси бруса, в этом случае ординаты эпюры моментов располагаются со стороны растянутого волокна.

При изгибе в поперечных сечениях возникают нормальные напряжения , которые распределяются по сечению неравномерно. Например, при изгибе бруса двутаврового поперечного сечения эпюра напряжений будет иметь вид, показанный на рис.2.

В случае, когда изгибающий момент М действует в плоскости симметрии сечения (или когда плоскость момента проходит через главную ось сечения), максимальное по абсолютной величине напряжение рассчитывается по формуле

|

|

|

|

M |

|

|

, |

(4) |

|

|

max Wи

где max — максимальное напряжение в сечении в Па, Wи — момент сопротивления изгибу в м3.

y |

М |

|

|

|

|

|

х |

z |

|

max

max

Рис.2. Распределение нормальных напряжений в сечении двутавра

5

Момент сопротивления изгибу Wи — это геометрическая характеристика сечения. Для стандартных прокатных профилей геометрические характеристики даются в специальных таблицах, которые можно найти в приложениях к учебникам по сопротивлению материалов [1,2].

Для сечений простой формы моменты сопротивления изгибу вычисляются по формулам:

|

|

D3 |

|

|

|

d 4 |

|

|

3 |

|

|

|

d 4 |

|

|

||

для трубы |

Wu |

|

|

1 |

|

|

|

|

0,1D |

|

1 |

|

|

|

|

, |

|

|

|

4 |

|

|

4 |

||||||||||||

32 |

|

D |

|

|

|

D |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где d и D — внутренний и наружный диаметры трубы соответственно;

для прямоугольного сечения |

W |

|

|

bh2 |

, |

x |

|

||||

|

|

6 |

|

||

|

|

|

|

||

где Wx — момент сопротивления изгибу относительно оси х,

b — размер прямоугольного сечения, параллельный оси х,

h — размер прямоугольного сечения, перпендикулярный оси х.

Подбор размеров поперечного сечения осуществляется из условия прочности.

|

max |

|

|

|

M |

|

max |

, или |

|

max |

|

|

|

M |

|

max |

R , |

(5) |

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

Wx |

|

|

|

|

|

Wx |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

где — допускаемое напряжение; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

R — расчетное сопротивление.

Перемещения, возникающие в стержневой системе, вычисляются при помощи

интеграла Мора: |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

M ( z ) |

|

1 ( z ) |

|

||

|

|

А |

M |

dz , |

||||

|

|

|

EJ |

|

||||

|

|

l |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где A — перемещение сечения А в заданном направлении, |

||||||||

M z — изгибающий момент от заданной нагрузки, |

||||||||

|

|

1 z — изгибающий |

момент от единичного фиктивного силового фактора, |

|||||

M |

||||||||

приложенного в сечении А в направлении искомого перемещения, E — модуль Юнга,

J — момент инерции сечения относительно оси, перпендикулярной к плоскости действия изгибающего момента.

Если на некотором участке функция M 1 z — линейная функция z и жесткость EJ постоянна, то интеграл Мора может быть вычислен методом Верещагина по формуле

l |

M ( z ) |

|

1 ( z ) |

|

|

|

|

|

|

|

||

M |

|

1 |

|

|

|

|

|

|||||

|

dz |

M M 1C |

, |

(6) |

||||||||

EJ |

|

EJ |

||||||||||

0 |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где М — площадь эпюры нагрузочных моментов M ,

M 1C — ордината эпюры моментов M 1 , находящаяся под центром тяжести C

эпюры нагрузочных моментов M .

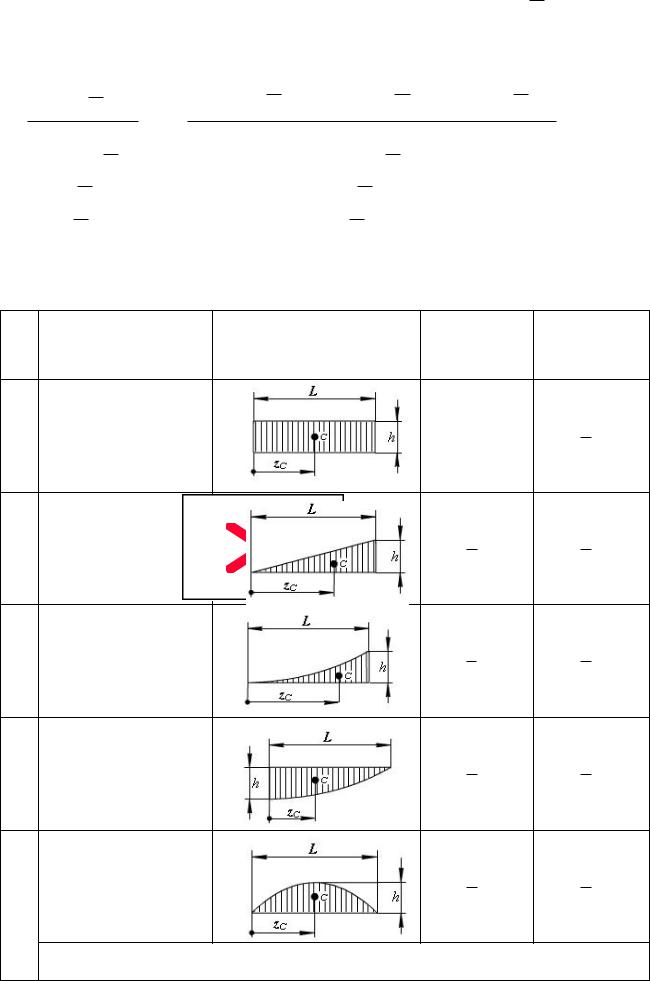

Для простейших эпюр моментов значения площадей M и координат центров тяжести zC даны в таблице 1.

Если эпюра не является простейшей, то ее следует расщепить, т.е. представить в виде совокупности простейших эпюр.

6

Интеграл Мора можно вычислить и по формуле Симпсона. Применение формулы |

||||||||||||

Симпсона для определения перемещений дает точные результаты, если в интеграле Мора |

||||||||||||

функция M z является линейной или квадратичной функцией z, а M 1 z |

— линейной |

|||||||||||

функцией и жесткость EJ постоянна. |

|

|

|

|

|

|

||||||

Формула Симпсона для вычисления интеграла Мора на некотором участке имеет |

||||||||||||

вид: |

|

|

|

|

l M нач M 1нач 4M сред |

M 1сред M кон M 1кон |

|

|

||||

l |

M ( z ) M |

1 |

( z ) |

|

|

|

||||||

|

|

|

dz |

|

|

|

|

, |

|

(7) |

||

EJ |

|

|

6 EJ |

|

|

|

||||||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где M нач , M 1нач — величины моментов M и M 1 в начале участка, |

|

|

||||||||||

M сред , M 1сред — величины моментов M и M 1 |

в середине участка, |

|

|

|||||||||

M кон , M 1кон — величины моментов M и M 1 в конце участка. |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 1 |

|

|

|

|

|

Площади и координаты центров тяжести эпюр |

|

|

|

|||||

№ |

Тип эпюры |

Эпюра |

Площадь |

Координата |

||||||||

эпюры |

ц.т. эпюры |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

1 |

прямоугольник |

|

L h |

zC |

1 L |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

2 |

прямоугольный |

|

|

1 |

L h |

zC |

2 |

L |

||||

треугольник |

|

2 |

3 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

3 |

криволинейный |

|

|

1 |

L h |

zC |

3 |

L |

||||

треугольник |

|

3 |

4 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

4 |

половина |

|

|

|

2 |

L h |

zC |

3 |

L |

|||

"горбушки" |

|

3 |

8 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

5 |

"горбушка" |

|

|

|

2 L h |

zC |

1 L |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

Высота h "горбушки" вычисляется по формуле h=qL2/8 |

|

|

|||||||

7

Метод Верещагина и формула Симпсона дают один и тот же результат. В случае, если эпюры простые, предпочтительней применение метода Верещагина. Если же приходится расщеплять эпюру, то лучше применять интеграл Симпсона.

2. РАСЧЕТ БАЛКИ

Для балки, показанной на рис.3, требуется:

1)определить реакции опор и сделать проверку;

2)построить эпюры внутренних силовых факторов;

3)из расчета на прочность по максимальным нормальным напряжениям подобрать

номер двутаврового профиля, из которого следует изготовить балку, приняв допускаемое напряжение 200 МПа (или расчетное сопротивление R 200 МПа );

4)с помощью интегралов Мора найти вертикальное перемещение сечения К1 и

угол поворота сечения К2, приняв модуль упругости Е 200ГПа ;

5) из расчета на прочность подобрать для балки круговое, кольцевое, квадратное и прямоугольное сечения и сравнить массы всех рассчитанных балок, включая двутавровую; принять соотношение размеров прямоугольника h b 1,5 и кольца

b 1,5 и кольца

D d 1,5 .

d 1,5 .

y 40кН/м

y 40кН/м

160кНм |

40кН |

A |

|

|

B |

K2 |

K1 |

|

|

||

2м |

2м |

|

2м |

Рис.3. Исходная расчетная схема

2.1. Определение реакций опор

Найдем реакции RA и RВ (рис.4b) из уравнений равновесия балки.

M A |

0; |

RB 4 40 2 3 160 40 6 0 RB 80 кН . |

M B |

0; |

RA 4 40 2 1 160 40 2 0 RA 40 кН . |

Изобразим найденные реакции опор на схеме (рис.4c). Поскольку RA и RB имеют положительные значения, то направление реакций остается прежним. Записываем 40 кН вместо RA и 80 кН вместо RB.

Сделаем проверку по рис.4с:

Fy 0; |

40 40 2 80 40 0 |

|

120 120 0 |

|

0 0 . |

Полученное тождество показывает, что реакции опор найдены правильно.

8

y 40кН/м

y 40кН/м

160кНм |

40кН |

A |

|

|

B |

K2 |

a) |

K1 |

|

|

|||

|

|

|

|||

2м |

2м |

|

2м |

|

40кН/м |

|

|

|

RA |

RB |

40кН |

|

160кНм |

|||

|

A |

|

|

B |

K2 |

b) |

K1 |

|

|

|||

2м |

2м |

|

2м |

|

|

40кН/м |

|

|

40кН |

160кНм |

80кН |

40кН |

A |

|

|

B |

K2 |

|

K1 |

|

|

c) |

||

|

|

|

|

||

2м |

2м |

|

2м |

|

Рис.4. К определению реакций опор

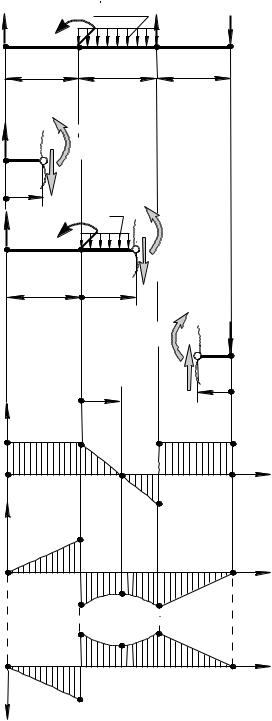

2.2. Построение эпюр внутренних силовых факторов от заданных нагрузок

Строим эпюры поперечной силы Q и изгибающего момента M, используя метод сечений. Разделим балку на участки: 1-й участок — А-К1, 2-й участок — К1-В, 3-й участок В-К2 (рис.5а).

Участок А-К1

Уравнения равновесия левой отсеченной части (рис.5b).

Fy 0; |

40 Q 0 ; |

|

Q 40 кН . |

|

M s 0; 40 z1 M 0 ; |

|

|

M 40 z1 ; 0 z1 2м . |

|

Найдем значения момента в начале и конце участка. |

|

|||

В сечении А при z1 0 |

M 0 , т.е. |

M A 0 . |

|

|

В сечении К1 при z1 2м M 40 2 80 , т.е. |

M K1 80 кН м . |

|||

По найденным значениям строим на участке А-К1 эпюры Q (рис.5е) и M (рис.5f и 5g). На рис.5f эпюра изгибающих моментов построена на сжатом волокне, так строят эпюры инженеры - транспортники и машиностроители. На рис.5g эпюра моментов построена на растянутом волокне, так делают инженеры - строители.

9

40кН |

160кНм |

40кН/м |

80кН |

40кН |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||

A |

|

|

|

|

|

B |

|

K2 |

|

|

|

K1 |

|

|

|

|

a) |

||

|

|

2м |

2м |

|

|

2м |

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

40 |

M |

|

|

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

b) |

||

|

s |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z1 |

Q |

|

|

|

|

|

|

|

40 |

|

|

|

40 |

|

|

|

|

|

|

160 |

|

|

|

M |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

A |

|

|

|

|

|

|

|

c) |

|

|

|

K1 |

s |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Q |

|

|

|

||

|

|

2м |

z2 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

M |

|

40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

s |

K2 |

d) |

|

|

|

|

|

|

Q |

|

|

|

|

|

|

1м |

|

|

|

z3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[кН] 40 |

|

40 |

|

40 |

|

40 |

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

С |

|

|

|

z |

e) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

M |

|

|

|

|

|

-40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[кНм] |

|

|

80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z |

f) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-80 |

|

-60 |

|

-80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

-80 |

|

-60 |

|

-80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z |

g) |

M |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[кНм] |

|

|

80 |

|

|

|

|

|

|

Рис.5. К построению эпюр внутренних силовых факторов |

|||||||||

Участок К1-В Составим уравнения равновесия левой отсеченной части (рис.5с):

Fy 0; 40 40 z2 Q 0 ;

Q40 40 z2 ;

M s 0; 40 2 z2 160 40 z2 0.5z2 M 0 ;

M 40 2 z |

2 |

160 20 z 2 |

; |

где 0 z |

2 |

2м . |

|

2 |

|

|

|

||

|

|

10 |

|

|

|

|