- •32) Прямой и обратный пьезоэффекты. Области применения.

- •33) Критерии выбора материала термосопротивлений. Маркировка термосопротивлений.

- •34) Гальванические преобразователи. Принцип работы pH-метра.

- •35) Материалы, применяемые для изготовления термопар. Область применения термопар.

- •36)Что такое электрохимический преобразователь? Принцип действия.

- •38) Характеристика тензоэффекта. Коэффициент относительной тензочувствительности.

26)классификация измерительных преобразователей по принципу действия.Примеры

27)Принцип действия и область применения термосопротивлений.

Термосопротивлением называется проводник иди полупроводнш с большим температурным коэффициентом сопротивления, находя щийся в теплообмене с окружающей средой, вследствие чего егс сопротивление существенно зависит от температуры и поэтому оп ределяется режимом теплообмена между проводником и средой.

Теплообмен проводника с окружающей средой происходит различными путями: за счет конвекции, теплопроводности среды, теплопроводности самого проводника, излучения.

К факторам, определяющим интенсивность теплообмена проводника со средой, следует отнести:

температуру газовой или жидкой среды, самого проводника;

физические свойства газовой или жидкой среды (плотность, вязкость и т.д.);

скорость перемещения газовой или жидкой среды;

геометрические размеры проводника и состояние его поверхности.

Зависимость температуры проводника, а следовательно, его сопротивления от перечисленных факторов можно использовать для измерения различных неэлектрических величин, характеризующих газовую или жидкую среду, таких как, например, температура, скорость, концентрация, плотность. Приборы для измерения температуры, в которых в качестве преобразователя используются термосопротивления, называются термометрами сопротивления. Термосопротивления работают при малой нагрузке током, чтобы тепло, выделяемое током в термосопротивлении («джоулево тепло»), было минимальным по сравнению с теплом, полученным от испытуемой среды.

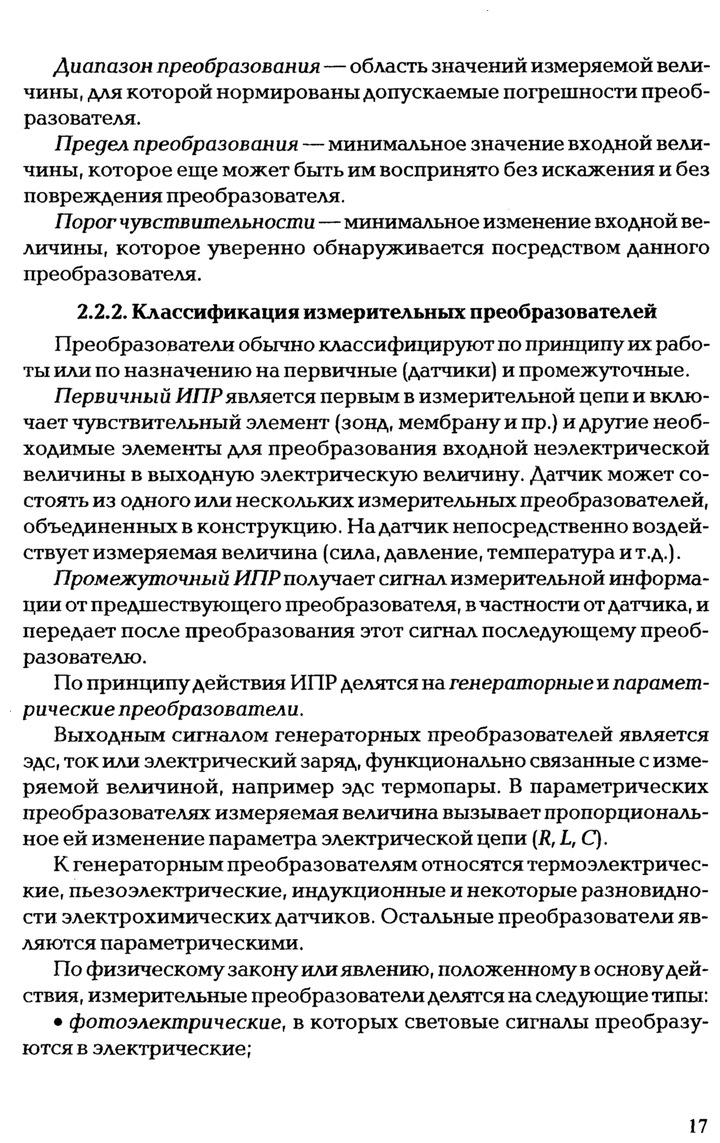

28)Расчет чувствительности пьезопреоброзователя. Пути повышения чувствительности пьезопреобразователей с продольным и поперечным пьезоэффектами.

Заряды, появляющиеся на гранях b—с при сжатии кварца силой, ■направленной вдоль электрической оси, будут иметь противоположные знаки по сравнению с зарядами, возникающими на этих гранях при растяжении. Пьезоэффект, возникающий при действии силы вдоль электрической оси, носит название продольного пьезоэффекта.. Если растягивающая сила действующая на кварц, направлена вдоль механической оси У, то заряды снова возникают только на гранях b—с, перпендикулярных электрической оси. Однако знак заряда будет обратным по сравнению со случаем приложения усилий вдоль оси X, а величина зарядов зависит от геометрических размеров кристалла и равна

q = -d1Fy*b/a

Иногда используют зависимость величины зарядов от геометрических размеров кристалла при желании повысить чувствительность пьезоэлектрического преобразователя, увеличивая отношение b/а.

Пьезоэффект, возникающий под действием силы, направленной Вдоль механической оси, называется поперечным пьезоэффектом.

чувствительность преобразователя

S=Uвых/Fx= d1/C0+Cвх

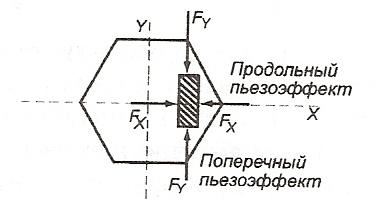

Для увеличения чувствительности пьезоэлектрического преобразователя его пьезоэлемент выполняют в виде ряда параллельно соединенных пластин (рис.

Рис. 2.34. Пьезоэлемент из нескольких пластин: 1 — пластина; 2 — металлическая прокладка

В этом случае чувствительность преобразователя определяется формулой

S=d1n/nC0+Cвх

где n — число параллельно соединенных пластин; С0 - емкость одной пластины

29)Способы автоматического введения поправки на температуру нерабочего спая термопар.

В цепь термопары и милливольтметра включен мост, одним из плеч которого является термосопротивление R из медной или никелевой проволоки, помещенное возле нерабочих спаев термопары. Остальные плечи моста выполнены из манганиновых сопротивлений. Мост питается от аккумуляторной или сухой батареи.

При температуре градуировки мост находится в равновесии, и напряжение на его выходной диагонали равно нулю. При повышении температуры нерабочих спаев значение R также увеличивается, мост выходит из равновесия и возникающее напряжение на выходной диагонали моста корректирует уменьшение термо-эдс термопары.

Вследствие нелинейности полной коррекции погрешности, обусловленной изменением температуры нерабочих спаев, при помощи описываемого устройства получить не удается, однако величина остаточной погрешности не превышает 0,04 мВ на 10 градусов.

Недостатком подобных устройств является необходимость в источнике тока для питания моста и появление дополнительной погреш- ности, обусловленной изменением напряжения этого источника.

30)Фотоэлектрические преобразователи. Принцип действия.

Принцип действия фотоэлектрических преобразователей основан на явлении фотоэффекта, открытого русским ученым А.Г. Столетовым в 1888 г. Под фотоэлектрическим эффектом понимают испускание электронов с поверхности металла при действии на нее света.Фотоэлектрические ИПР служат для контроля и измерения светового потока.

Фотоэлектрическими называют такие преобразователи, у которых выходной сигнал (в виде электросигнала) изменяется в зависимости от интенсивности светового потока, падающего на чувствительную поверхность преобразователя.

Фотоэлектрические преобразователи (или фотоэлементы) делятся на три типа:

фотоэлементы с внешним фотоэффектом;

фотоэлементы с внутренним фотоэффектом;

фотогальванические преобразователи.

Основные характеристики фотоэлементов:

световая — зависимость фототока от интенсивности светового потока, падающего на фотоэлемент, Iф = f(Ф);

спектральная — зависимость фототока от длины волны падающего света, Iф = F(λ);

вольт-амперная — зависимость фототока от величины питающего напряжения, Iф = f(U);

температурная — зависимость фототока от температуры фотоэлемента, Iф = f(t). Следует отметить, что от температуры зависит также спектральная характеристика фотоэлемента.

31)Дифракционная решетка в конструкции денситометра.

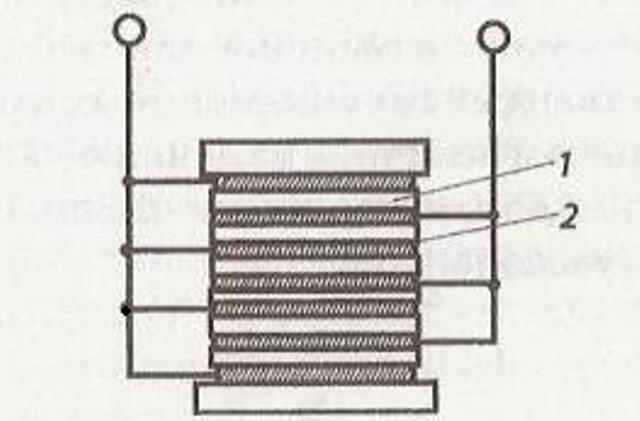

Денситометры — это специальные средства измерений, предназначенные для наблюдения оптической плотности прозрачных и непрозрачных материалов. Соответственно имеются денситометры проходящего света, отраженного света и универсальные, пригодные для измерений как в отраженном, так и в прошедшем образец свете.

Принцип действия денситометров основан на использовании фотоэффекта. Отличительной чертой денситометров является то, что они все прямопоказывающие, градуированы в единицах оптической плотности, строятся по схемам рис. 2.11 в виде компактных переносных приборов с аналоговой или цифровой индикацией, часто с цифровой регистрацией.

Основу денситометра составляет фотометр, в отношении которого принято максимум мер по упрощению его обслуживания, автоматизации обработки сигнала. Обычно сигнал логарифмируется, т.е. линеаризируется зависимость результата от оптической плотности. Повышение чувствительности и логарифмирование достигаются использованием ФЭУ в качестве фотоэлектрического преобразователя.

Особенности зрительного восприятия учитываются путем ввода в измерительную схему фильтра видности, имеющего пропускание, моделирующее спектральную характеристику усредненного глаза. Для измерения зональных плотностей используются три светофильтра: матизации обработки сигнала. Обычно сигнал логарифмируется, т.е. линеаризируется зависимость результата от оптической плотности. Повышение чувствительности и логарифмирование достигаются использованием ФЭУ в качестве фотоэлектрического преобразователя.

Особенности зрительного восприятия учитываются путем ввода в измерительную схему фильтра видности, имеющего пропускание, моделирующее спектральную характеристику усредненного глаза. Для измерения зональных плотностей используются три светофильтра: красный (λ — 630±5 нм), зеленый (λср = 530±5 нм) и синий (λср = 440±5нм).

Дифракционная решётка— оптический прибор, работающий по принципу дифракции света, представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность.

Виды решёток

Отражательные: Штрихи нанесены на зеркальную (металлическую) поверхность, и наблюдение ведется в отражённом свете

Прозрачные: Штрихи нанесены на прозрачную поверхность (или вырезаются в виде щелей на непрозрачном экране), наблюдение ведется в проходящем свете.

Фронт световой волны разбивается штрихами решётки на отдельные пучки когерентного света. Эти пучки претерпевают дифракцию на штрихах и интерферируют друг с другом. Так как для разных длин волн максимумы интерференции оказываются под разными углами (определяемыми разностью хода интерферирующих лучей), то белый свет раскладывается в спектр.

32) Прямой и обратный пьезоэффекты. Области применения.

Различают прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. Пря- мой пьезоэффект состоит в появлении электрических зарядов на гра- нях некоторых диэлектриков под влиянием механических напряже- ний. При исчезновении напряжений диэлектрик возвращается в ненаэлектризованное состояние. Подобные диэлектрики называются пьезоэлектриками. Обратный пьезоэффект проявляется в том, что у пьезоэлектриков, помещенных в электрическое поле, происходит изменение геометрических размеров.

В качестве пьезоэлектриков применяются кварц, титанат бария, сегнетова соль, дигидрофосфаты аммония и калия.

Пьезоэлектрические преобразователи применяются для измерения переменных сил, давлений, ускорений. Достоинством пьезоэлектрических преобразователей являются малые габаритные размеры, простота конструкции, надежность в работе, возможность измерения быстропеременных величин. Наиболее широкое распространение пьезоэлектрические преобразователи получили для измерения вибрационных ускорений.

33) Критерии выбора материала термосопротивлений. Маркировка термосопротивлений.

По материалу чувствительного элемента термосопротивления подразделяют на термометры сопротивления платиновые и медные.

Медные и платиновые термометры выпускают со строго определенными значениями сопротивлений. Наиболее распространенными преобразователями температур являются медные обмотки с градуировками 50 М и 100 М, платиновые — с градуировками 50 П и 100 П. Числа 50 и 100 обозначают сопротивление чувствительного элемента при 0°С (50 и 100 Ом), а буквы М и П—материал обмотки (медь, платина).

Вопрос о выборе преобразователя термометра сопротивления из того или иного металла решается в основном с точки зрения химической инертности металла в измеряемой среде в интересующем интервале температур. Так, медный преобразователь можно применять только до температур порядка 180°С в среде, свободной от влаги и газов, воздействие которых приводит к коррозии. Удельное сопротивление таких материалов, как медь, никель и платина, составляет соответственно рСц = 0,017мк0м; pNj = 0,073 мкОм; р(Pt) = 0,100мкОм. Таким образом, медь отличается относительно малым удельным сопротивлением, что применительно к рассматриваемой задаче становится ее недостатком.

Более стойким к действию агрессивных сред является никель. Его можно применять до температуры 250-300°С, Наиболее часто для намотки термометров сопротивления используется платиновая проволока вследствие ее химической инертности, однако ее нельзя применять в восстановительной среде (углерод, пары кремния, калия, натрия). Термометры сопротивления используют обычно до 650°С, так как при температурах выше 500°С более практичны термопары.

34) Гальванические преобразователи. Принцип работы pH-метра.

Для характеристики растворов достаточно знать активность водородных ионов, которую для удобства записи и вычислений численно характеризуют отрицательным логарифмом активности ионов водорода - водородным показателем рН:

рН = -lg ан+ = -lg/н+ * сн+.

Приборы для измерения этого показателя получили название рН-метры. Они реализуют наиболее точный и универсальный метод измерения рН — электрометрический метод, т.е. определение электродных потенциалов различных электродов, помещенных в исследуемый раствор, содержащий водородные ионы.

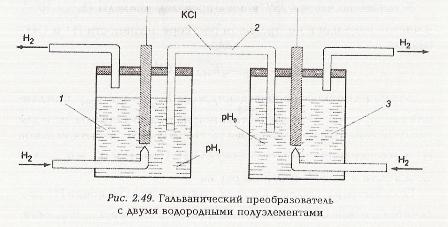

Естественной входной величиной таких преобразователей является значение концентрации водородных ионов, выраженной в единицах рН, а выходной величиной — гальваническое напряжение, равное разности электродных потенциалов. Так как практически измерить потенциал одного электрода невозможно, то гальванический преобразователь всегда состоит из двух полуэлементов — измерительного электрода, помещенного в исследуемый раствор, и образцового (вспомогательного) полуэлемента (рис. 2.49).

На рис. 2.49 один из двух водородных электродов (измерительный) помещается в исследуемый раствор 1, который при помощи электролитического ключа 2 соединяется с нормальным электродным полуэлементом 3, содержащим электролит с активностью водородных ионов ан+)2=1 г*экв/л.