Лабораторная работа № 10

.docМИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени

инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева

Кафедра физики

Лабораторная работа № 10

Определение коэффициента восстановления,

времени соударения и силы удара взаимодействующих тел

НОВОСИБИРСК 1990

Во многих случаях взаимодействия тел мы сталкиваемся с этой разновидностью – ударом. В частности, в строительстве – это работы по забивке свай, применение пневмомолотков и т. д. Поэтому весьма важно изучение физической стороны удара и процессов, происходящих при этом в телах.

Удар – это совокупность явлений возникающих при кратковременном приложении к телу внешних сил и связанных с изменением его скорости. При этом мерой взаимодействия тел служит изменение импульса (количества движения) тела, связанного с импульсом тела:

![]() .

.

Рассеяние механической энергии при ударе характеризуется коэффициентом восстановления скорости (kc) или коэффициентом восстановления энергии (kэ).

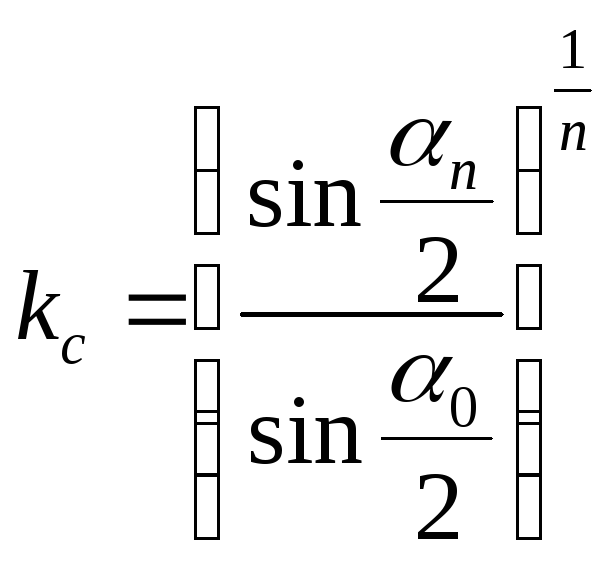

Коэффициент восстановления скорости определяется по формуле:

![]()

,

(1)

,

(1)

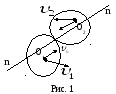

где υ1n и υ2n – проекции на линию удара скоростей первого и второго тел до удара (рис. 1);

U1n и U2n – проекции тех же тел после удара.

При центральном ударе линия удара совпадает с линией О1О2, соединяющей центры масс тел и тогда υ1n = υ1: U1n = U1 и т.д. Следовательно выражение (1) переписывается в виде

![]() ,

(2)

,

(2)

Если υ1=0 и U1=0, то есть первое тело массивное и неподвижное, как это осуществлено в этой работе, то

![]() .

(3)

.

(3)

Коэффициент восстановления энергии зависит от системы отсчёта и определяется как отношение суммарной кинетической энергии тел после удара (Е''к) к суммарной кинетической энергии тел до удара (Е'к).

![]() .

(4)

.

(4)

Величины коэффициентов восстановления зависят от физических свойств материалов соударяющихся тел, их формы, массы.

Для абсолютно неупругого удара kэ=0, а для абсолютно упругого kэ=1, для реальных случаев 0<kэ<1.

В представленной работе коэффициенты считаются зависящими только от материала соударяющихся тел. В качестве их используется шар, подвешенный на проволоках и массивный стальной куб, на котором закрепляются пластины из различных металлов (медь, алюминий свинец и бронза).

Для отклонённого на угол α0 шара (поднятого над начальным положением на высоту h0) можно записать, что

![]() ,

или

,

или

![]() ,

(5)

,

(5)

где h0 – высота подъема шара над начальным положением.

Так как

![]() ,

(6)

,

(6)

Тогда можно записать, что до удара

![]() . (7)

. (7)

После удара шара о неподвижный куб, шар отскочит на угол α1, и можно получить аналогичное энергетическое уравнение после удара:

![]() .

(8)

.

(8)

Теперь можно по формулам (3) и (4) найти коэффициент восстановления. Уменьшение угла отклонения после первого удара может быть небольшим, если соударение близко к упругому и погрешность результата при этом резко возрастает. Для её уменьшения целесообразно измерять величину угла после n отскоков шара от куба. Тогда можно записать систему уравнений, дополнительных к (7) и (8):

![]() ;

;

![]() ;

… (9)

;

… (9)

Коэффициент

восстановления энергии для первого

удара

![]() для второго удара

для второго удара

![]() и т.д. Перемножим эти равенства:

и т.д. Перемножим эти равенства:

![]() ;

;

. (10)

. (10)

Аналогично соотношения можно записать для коэффициента восстановления скорости:

(11)

(11)

или

![]() .

(12)

.

(12)

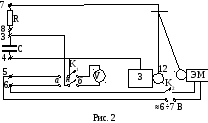

Время соударения тел также зависит от многих факторов: относительной скорости тел, их размеров, упругих свойств материалов и т.д. В случае соударения металлических тел оно может быть измерено электрическим методом. Для этого используем схему, приведённую на рис. 2.

В положении "А" ("заряд ёмкости")

конденсатор С заряжается до значения

напряжения V0

на нём. Если перевести переключатель в

положение "Н" ("нейтральное

положение") и произвести соударение

(замыкание 12 и 3), то часть заряда

нейтрализуется и напряжение на нём

станет равным V0.

Так же как и в случае определения

коэффициентов kc

и kэ

, значение второго напряжения может

мало отличаться от начального (V0).

Для повышения точности необходимо после

того, как произойдёт первое соударение,

успеть задержать шар, вернуть его в

начальное положение, отклонить на тот

же угол и повторить удар, не

подзаряжая конденсатор.

Теория электрического разряда в цепи,

содержащей R

и C,

которая здесь не рассматривается,

позволяет определить время среднего

соударения при n

соударениях в одном и том же исходном

положении тел:

положении "А" ("заряд ёмкости")

конденсатор С заряжается до значения

напряжения V0

на нём. Если перевести переключатель в

положение "Н" ("нейтральное

положение") и произвести соударение

(замыкание 12 и 3), то часть заряда

нейтрализуется и напряжение на нём

станет равным V0.

Так же как и в случае определения

коэффициентов kc

и kэ

, значение второго напряжения может

мало отличаться от начального (V0).

Для повышения точности необходимо после

того, как произойдёт первое соударение,

успеть задержать шар, вернуть его в

начальное положение, отклонить на тот

же угол и повторить удар, не

подзаряжая конденсатор.

Теория электрического разряда в цепи,

содержащей R

и C,

которая здесь не рассматривается,

позволяет определить время среднего

соударения при n

соударениях в одном и том же исходном

положении тел:

![]() . (13)

. (13)

Зная время соударения, можно рассчитать среднюю силу удара за промежуток действия:

![]() ;

;

![]() .

.

Так как

![]() ,

,

то

, (14)

, (14)

где l – длина полвеса (по перпендикуляру от точки подвеса до центра шара).

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

У становка

состоит из массивного основания (1), на

котором закреплена стойка (4) с кронштейном

(6) и стержнем (5). К стержню на нитях

подвешен стальной шар (12). Его можно

отводить вдоль шкалы (9) на углы от 00

до 500

от вертикального положения и фиксировать

за счёт притяжения электромагнита (8),

укреплённого на штанге (7). На основании

установки размещён куб (3) с закреплёнными

на нём образцами различных материалов.

Куб поворачивается вокруг оси и

фиксируется так, чтобы его плоскость

была перпендикулярна направлению удара.

На горизонтальной поверхности основания

расположены клеммы для подключения

измерительного прибора, батареи,

выключатель электромагнита и переключатель

«заряд – работа».

становка

состоит из массивного основания (1), на

котором закреплена стойка (4) с кронштейном

(6) и стержнем (5). К стержню на нитях

подвешен стальной шар (12). Его можно

отводить вдоль шкалы (9) на углы от 00

до 500

от вертикального положения и фиксировать

за счёт притяжения электромагнита (8),

укреплённого на штанге (7). На основании

установки размещён куб (3) с закреплёнными

на нём образцами различных материалов.

Куб поворачивается вокруг оси и

фиксируется так, чтобы его плоскость

была перпендикулярна направлению удара.

На горизонтальной поверхности основания

расположены клеммы для подключения

измерительного прибора, батареи,

выключатель электромагнита и переключатель

«заряд – работа».

ХОД РАБОТЫ

Задание I: Определение коэффициентов восстановления энергии и скорости.

-

Подключить источник питания (6 В) к клеммам «батарея».

-

Зафиксировать куб на оси так, чтобы с шаром взаимодействовал стальной образец (отвернув и завернув головку 10).

-

Отвести штангу (7) с электромагнитом (8) и зафиксировать её в положении, при котором будет обеспечен угол отклонения α0 шарика порядка 300 – 400 и при движении шарик не задевал прозрачной шкалы (9), для этого можно воспользоваться установочными винтами II. Включить питание электромагнита (ключ К), ввести шар в контакт с электромагнитом.

-

Выключить электромагнит, отсчитать 5 – 10 ударов шара об образец и заметить угол αn после n – ного отскока.

-

Повторить операции, указанные в пунктах 3 и 4 ещё несколько (4 – 6) раз, меняя каждый раз значение начального угла α0.

-

Рассчитать среднее значение kс и kэ по формулам (II) и (12). Данные внести в таблицу I.

Таблица 1

|

№ п/п |

α0 |

n |

α0 |

kc |

kэ |

|

1 2 3 |

|

|

|

|

|

|

ср. |

|

|

|

|

|

Задание II : Определение времени соударения и средней силы удара.

-

С учётом полярности подключить к клеммам "6" "измерение" – вольтметр (или гальванометр).

-

Включить электромагнит и ввести шар в соприкосновение с ним.

-

Перевести переключатель К2 в положение «а», а затем в «б», измерив тем самым максимальное напряжение на конденсаторе (V0).

-

Снова зарядить конденсатор (в положении «а»), но после этого поставить переключатель в нейтральное положение «Н».

-

Теперь выключить электромагнит и осуществить одиночное соударение, не дав шару после отскока вновь удариться об образец, а отвести его назад к электромагниту, снова произвести соударение и так проделать несколько раз (число n в формуле (13)). Только после этого можно перевести переключатель в положение «б» и определить оставшееся напряжение на конденсаторе.

Наибольшая точность получится, если применить импульс цифровой вольтметр, например, типа Щ 1413, на котором должна быть нажата клавиша «10 В», а остальные находиться в отжатом состоянии. В этом случае после переключения в положении «б», запомнить число на табло вольтметра (дальше они будут меняться).

-

Повторить пункты 2 – 4 для других отклонений (не менее 5 – 6 значений), например 300; 250; 150; 100.

-

Вычислить τ и F для заданных углов.

-

Построить график зависимости F от угла отклонения. Данные представить в таблицу 2.

Таблица 2

|

№ п/п |

α0 |

n |

U0 |

Un |

τ |

F |

|

1 2 3 |

|

|

|

|

|

|

|

ср. |

|

|

|

|

|

|

-

Вычислить доверительные интервалы для значений kэ и τ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

-

Что такое импульс силы и импульс тела?

-

Сформулируйте закон сохранения импульса тела для замкнутой системы.

-

Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энергии для замкнутой системы.

-

Как записываются оба эти закона для абсолютно упругого и абсолютно неупругого ударов?

-

Дайте определение взаимодействия типа "удар".

-

Как отличить внешне неупругое взаимодействие от упругого?

-

Что такое коэффициент восстановления скорости и коэффициент восстановления энергии?

-

Почему для определения коэффициентов восстановления берут серию ударов?

-

На каком принципе основан метод определения времени соударения шаров в данной работе?

-

На основании какого физического закона выводится формула определения силы удара?