2.1. Особенности формирования природных комплексов

городов Европы и России

Садово-парковое искусство, как первый этап становления зеленого строительства, зародилось в глубокой древности на самых ранних ступенях развития человеческой цивилизации. Об этом свидетельствуют находки археологов, текстовые описания и условные изображения планов садов и парков.

Первыми элементами природных комплексов городов, созданными человеком, были сады, которые имели в основе своей утилитарное назначение – выращивание плодово-ягодных и других культур. Разводить и содержать сады, служившие для увеселения и отдыха, в условиях рабовладельческого и феодального строя, имели возможность только состоятельные люди и церковь. Вплоть до XVIII вв. общественные сады были явлением исключительно редким и содержались, как правило, богатыми меценатами.

Древнейшие из известных садов находились в Египте. Сохранились упоминания о декоративных садах IV-III тыс. до н.э. Регулярные сады с бассейнами и хорошо различаемыми по породам деревьями в большом числе изображали на росписях времен Нового царства, начиная с середины II тыс. до н.э. На рис. 3 представлено древнейшее из сохранившихся детальных изображений египетских садов, которое относится ко времени фараона Аменхотепа III. Обращает на себя внимание регулярный план сада: центр композиции занимает виноградник, окруженный рядами деревьев. Четыре пруда носят как декоративный, так и утилитарный характер, о чем говорят изображенные на них утки. На берегу двух прудов слева стоят беседки. В саду два больших здания: слева – дом, справа, возможно, усадебный храм. Любопытно, что изображение сада близко соответствует описанию другого сада, устроенного чиновником-жрецом Метеном близ Фив в 2720 г. до н.э.

|

|

|

Рис. 3. Дом и сады богатого египетского вельможи в Фивах. Фрагмент настенной росписи. XV- XIV вв. до н.э. |

Описания дворцовых садов поражают воображение даже современного человека. Висячие сады Семирамиды в Южном дворце Вавилона, считающиеся одним из семи чудес света, были построены около VII в. до н. э. Раскопки открыли значительное число кирпичных столбов, поддерживающих массивное перекрытие, на котором, как предполагают, и находились знаменитые сады (рис. 4). Легенды рассказывают об их небывалой экзотической красоте, о фонтанах и каскадах воды, стекавших с искусственных уступов. Как и во многих других случаях, здесь, по-видимому, есть некоторая доля фантазии и преувеличения. Раскопки показали, что вся площадь, занятая садами, едва ли достигала одного гектара.

|

|

|

Рис. 4. Висячие сады Семирамиды (реконструкция) |

Таким образом, основными элементами природных комплексов городов в период Древнего мира (до н. э.) являются индивидуальные сады при домах и дворцах знати, а так же зеленые насаждения храмовых комплексов.

В садово-парковой архитектуре античности можно выделить две тенденции соотношения деятельности человека и природы. Эти тенденции связаны с различиями в культуре крупнейших государств, существовавших одновременно в Средиземноморье на рубеже нашей эры.

Произведениям греческой архитектуры и искусства свойственна живописность, стремление к гармонии с природой. Акрополи и театры греческих городов Пелопоннеса и Малой Азии, составляющие центры городских композиций, буквально «вырастают» из ландшафта. Таков ансамбль Афинского акрополя, выглядящий как скульптурное завершение той скалы, на которой он стоит (рис. 5). Различные формы храмов и других архитектурных форм, их свободное размещение определили живописное начало в пространственной композиции. В таком расположении кроется определенная последовательность восприятия архитектурных объемов, их ракурса и пластики, ориентированная на линию движения торжественного шествия. В ансамбле преобладают точки восприятия с угла, а весь Акрополь воспринимается постепенно, по мере раскрытия картин. Ансамбль согласуется с ландшафтом путем подчинения осей храмов рельефу и побережью [6, c. 21].

|

|

|

Рис. 5. Ансамбль Афинского акрополя (современный вид) |

Основными элементами природного комплекса греческого города были:

частные сады небольшого размера, расположенные во внутренних двориках жилых домов. Основным элементом такого сада являлся водоем с мозаичным рисунком на дне, вокруг которого размещали цветы и кустарники в ящиках и кадках;

сады при гимнасиях, которые изначально представляли собой места для занятий физическими упражнениями, однако позже были преобразованы в места публичных встреч и бесед, постепенно перерастая в философские сады. Размеры садов могли отличаться друг от друга (от небольших портиков в Коринфе, до обширных загородных парков в Афинах), однако всем им присуща общая черта: это были рощи или парки обсаженные платанами, маслинами, тополями, планировка которых представляла собой зачатки пейзажного стиля;

элементы озеленения территорий общественного значения, таких как центральные площади городов, аллеи вдоль крупнейших дорог, рядовые посадки деревьев у различных сооружений. Одним из примеров является главная площадь Афин – Агора. Первоначально она не имела строгой симметрии в планировке. Здесь возвышались в различных местах небольшие храмы и алтари, росли деревья. Известно, что из посадок там пользовались популярностью, кроме платанов, тополя и маслины. Около алтаря, в тени насаждений находилось место встреч (рис. 6).

|

|

|

Рис. 6. Агора – центральная площадь Афин |

Характерными особенностями садово-паркого искусства Древней Греции являлись: использование горной местности для устройства террас, создание искусственных гидросооружений – фонтанов, бассейнов, применение в парках цветов, архитектурных форм и скульптур, специально приспособленных к фону зелени или гротам, сочетание регулярного и пейзажного стилевого направления.

Таким образом, уже в классической Греции существовали публичные общедоступные сады. Греческий город, вписанный в природу, окружали рощи оливковых деревьев, сельскохозяйственные угодья, но внедрение живой природы непосредственно в ткань города оставалось минимальным.

В отличие от греческой, римской культуре свойственно противопоставление живописности природного окружения геометрических и прямолинейных форм. Время наивысшего расцвета садово-паркового искусства античного Рима пришлось на период с I в. до н. э. по I в. н. э. В этот период сформировались следующие элементы природных комплексов городов:

священные рощи – сады, связанные с религиозным культом. Сохранились описания рощи, расположенной на холме, у подножия которого текли ручьи. Роща была сформирована из кипарисов, тополей и самшитов, в ней располагался главный храм и несколько часовен, каждая из которых имела свой источник;

городские общественные сады – чаще всего разбивались при театрах, имели вид прогулочной аллеи, украшенной скульптурой и дополненной крытой галереей. Имеются сведения, что во времена императора Августа были проведены значительные благоустроительные работы, благодаря которым Рим получил 700 бассейнов, 500 фонтанов и 130 резервуаров, а около роскошного здания терм Агриппы был разбит парк с обширным проточным искусственным озером и каналом, на которых для развлечения народа устраивались праздники с инсценировкой морских сражений;

сады при дворцах имели различное назначение – от утилитарного до увеселительного. До нашего времени сохранились сведения о том, что придворные сады насыщались скульптурами, фонтами и имели искусственные озера, однако данных о планировках не сохранилось;

наиболее интересными и разнообразными элементами городских природных комплексов, сведения о которых дошли до наших дней, являются частновладельческих сады. Они устраивались при домах и виллах (рис. 7).

|

|

|

Рис. 7. Вилла Туски в Древнем Риме |

Характерными особенностями садово-паркого искусства Древнего Рима были: композиция, подчеркивающая основную ось центрального сооружения с учетом раскрывающихся видов; совершенствование древнегреческих приемов и создание новых (использование скульптуры, пергол1 в убранстве сада, аллей для пешеходов и экипажей); появление топиарного искусства; преобладание регулярного стилевого направления.

Сохраняется и развивается греческая тенденция формирования общедоступных элементов природного комплекса городов, однако их размеры и оснащение уступают частным садам при домах, виллах, дворцах.

Эти две культуры (греческая и римская) оказали наибольшее влияние на садово-парковое искусство Европейских стран, в которых традиционные приемы были развиты и дополнены в рамках канонов регулярного стиля. Однако необходимо отметить, что в период Средневековья сады Западной Европы значительно уменьшились в размерах по сравнению с античностью. Их назначение изменилось.

Декоративные, прогулочные сады стали редкостью и съежились до крохотных участков, зажатых среди мощных стен феодальных замков. Эти сады разбивались, чаще всего, на искусственных основаниях. В них выделялись две зоны: большая часть предназначалась для разведения плодовых и лекарственных растений, меньшая часть носила название «сад удовольствий» или «райский сад» и служила местом отдыха дам и кавалеров [5]. Наиболее интересным приемом оформления пространства «сада развлечений», появившимся в V-VII вв., был лабиринт, который представлял собой участок, состоящий из специально запутанных садовых дорожек, разделенных стриженной зеленью.

|

|

|

Рис. 8. Пример зеленого лабиринта |

В период раннего Средневековья (IV-IX вв.) в связи с выходом на первый план общественной жизни религии и церкви, большое развитие получают монастырские сады. Они имеют регулярную планировку, в основе которой лежит деление территории на квадраты согласно назначению – плодовые сады, виноградники, огороды, сады цветов для церковных служб. Широко распространен был прием размещения сада в центре квадратного внутреннего двора. На пересечении главных дорожек стоял колодец или большое плодовое дерево.

|

|

|

Рис. 9. Схематический план бенедиктинского монастыря Сен-Галена в Швейцарии IX в. н. э.: 1 – сад лекарственных растений; 2 – фруктовый сад и кладбище; 3 – огород; 4 – монастырский дворик-сад |

В более поздние периоды Средневековья (X-XIV вв.), когда постепенно стала развиваться наука и основывались первые высшие образовательные учреждения, природный комплекс средневековых городов дополняется университетскими и ботаническими садами. Характерной особенностью этого периода является высокая степень развития ремесел, в том числе и садово-паркового искусства, агрономии, резьбы по камню и дереву, которая использовалась в украшении декоративных элементов сада – бассейнов и фонтанов, скамеек, различных мощений. Западноевропейская средневековая культура формировалась в тесных пространствах, ограниченных крепостными стенами и изолированных от окружающего мира. Замкнутость города противопоставлялась ландшафту, его пространственная структура раскрывалась только внутри. Миниатюрность садов перекликалась с жесткой ограниченностью других открытых пространств города. Обычными были узкие улицы, ширина которых не превышала 1,5-2,0 м. Соборные площади напоминали расширенные паперти перед входами в огромные соборы.

Таким образом, средневековые города Западной Европы были практически лишены зелени. Общедоступными оставались только пригородные леса, однако многие феодалы запрещали горожанам и крестьянам заходить в свои лесные владения. Природные комплексы городов были представлены отдельными небольшими садами, расположенными в пределах стен замков, монастырей или университетов, и потому недоступных широким слоям населения.

Иные концепции существовали в средневековой художественной культуре, в том числе и в зеленом строительстве, Древней Руси, находившейся на территории Восточной Европы. Другим здесь был общественный уклад, обусловивший отличную от Запада структуру расселения. На Западе, наряду со скученными укрепленными городами, существовали крепости феодалов и деревни. На Руси укрепленными были только города. Вместо замков стояли усадьбы, окруженные сельскохозяйственными угодьями. Центрами расселения были так же укрепленные монастыри.

Характерно, что монастыри и города занимали значительно большую территорию, чем на Западе. Взаимоотношение город – природный ландшафт было активным, но, в то же время, природа сама входила активной составной частью и в город, и в монастырь. Сад являлся такой же непременной частью русского города, как белокаменная златоглавая церковь, пестрота каменных палат и узорная резьба деревянных теремов. Стены охватывали не только городские дома и усадьбы с их непременными огородами, но и сады на крутых откосах кремлевских холмов, маленькие церковки с кладбищами под густой сенью деревьев (рис. 10).

|

|

|

Рис. 10. Московские сады в XVI в. Фрагмент «Петрова чертежа» конца XVI в. |

Об облике садов X-XIV вв. можно судить только по более поздним аналогам и редким летописным описаниям, потому что планов не сохранилось. Из дошедших до наших дней документов можно сделать вывод о том, что монастыри и соборы имели собственные сады, которые сочетали хозяйственные и декоративные функции. Монастырские сады занимали 25-30% внутри стен. Их обязательными элементами были плодовые деревья, огороды, ягодники и пруды для разведения рыбы. Есть свидетельства о существовании в XI в. яблоневого сада на территории Киево-Печерского монастыря. Традиционными были сады княжеских и дворянских усадеб. Известно, что уже в XII в. такие сады существовали в усадьбе Юрия Долгорукого в Киеве за Днепром, в усадьбе Андрея Боголюбского под Владимиром, однако сейчас практически невозможно достоверно реконструировать их облик [6, с. 26].

В садово-парковом искусстве Руси и Западной Европы можно выделить такие общие черты, как развитие монастырских садов, а так же формирование частных садов и парков на территориях замков и усадеб. Однако если в европейских городах элементам озеленения отводилось строго ограниченное пространство, замкнутое внешними укрепленными стенами, то на Руси сады были частью городской инфраструктуры, широко включаясь в контур фортификационных сооружений, ограничивающих город по периметру.

Эпоха Возрождения ознаменовала начало расцвета художественной культуры в Европе. Садово-парковое искусство постепенно перерастает в ландшафтную архитектуру: уделяется все больше внимания формированию открытых городских пространств и общедоступных элементов природного комплекса городов. Меценаты, представленные, с одной стороны, торгово-ремесленной аристократией, и, с другой стороны, церковью, вкладывают крупные средства в благоустройство и украшение городов. Чаще всего разрабатывались композиционные решения озеленения отдельных площадей или улиц.

Наиболее значительных успехов садово-парковое искусство достигло в Италии, где в период XIV-XVI было основано множество парков при виллах, дворцах и загородных резиденциях высшего духовенства, вельмож и аристократии. К наиболее известным относятся: сады виллы Капрарола и виллы д'Эсте, расположенные в 70-80 км от Рима, сады Боболи во Флоренции и др.

Сад виллы Капрарола имеет не очень большую площадь – около 1 га. Расположенный на склоне холма, сад разбит на три уровня. На первом устроена площадка, оформленная плоским бассейном с вертикально бьющей струей воды. От площадки начинается переход на следующий уровень, известный как «Сад Кариатид». Кариатиды установлены по периметру террасы на каменном парапете. Третий уровень сада задуман для утилитарных целей – здесь расположены резервуары, питающие фонтаны и каналы (рис. 11). Зеленый декор сада состоит из газона и стриженых деревьев и кустарников, но к западу и юго-западу примыкает густой массив, состоящий из лиственных и хвойных деревьев. Пешеходная аллея, протянувшаяся от здания виллы к массиву, зрительно связывает их между собой [6].

|

|

|

Рис. 11. План сада виллы Капрарола |

Сад виллы д'Эсте располагается на участке площадью 3,5 га. Часть сада занимает террасированный склон, часть – плоский участок. Перепад отметок достигает 35 м. Сад виллы д'Эсте строго геометричен, однако помимо главной продольной оси он имеет еще и второстепенные поперечные оси, которые членят территорию на отдельные фрагменты, каждый из которых имеет собственное индивидуальное оформление водными устройствами (фонтаны, каналы), кустарниками и деревьями (зеленые лабиринты, партеры) или малыми архитектурными формами (статуи, беседки, скамьи), благодаря чему воспринимается как завершенный объект и вместе с тем является неотъемлемой частью целого. Удивительно продумана последовательность и разнообразие восприятия садового комплекса: с трех основных видовых точек открываются совершенно разные виды – с балкона второго этажа виллы высоко над садом и по главной оси с широкой панорамой на далекие горы; с площадки лестницы бельэтажа виллы на далекую местность и главную ось, но уже в другом ракурсе; от края первой террасы вниз на вертикаль высокой струи у фонтана Драконов (рис. 12).

|

|

|

Рис. 12. Перспектива садов д'Эсте (фото с гравюры) |

Сады Боболи состоят из двух частей: первая – склон холма, который тянется к юго-западу от здания дворца Питти, вторая – территория, расположенная к востоку.

|

|

|

Рис. 13. Сады Боболи (план): 1 – здание виллы; 2 – двор Аманати; 3 – амфитеатр; 4 – район боскетов; 5 – партер; 6 – бассейн с фонтаном |

Склон холма террасирован и состоит из трех уровней: внизу, непосредственно перед дворцом, находится открытое пространство для игр и представлений, оно окружено подпорными стенками, мраморными скамейками и густыми посадками дуба. На втором уровне – площадка с бассейном и скульптурой Нептуна. На третьем уровне – отдельно зеленые газоны от предыдущих – стоит монументальная мраморная скульптура. В западной части расположен ряд боскетов, объединенных аллеей. Аллея обсажена кипарисами и замыкается интересным композиционным узлом –искусственным островом, сформированным цветами и монументальным фонтаном со скульптурой. К острову ведут два мостика [6].

Таким образом, особенностями садово-паркового искусства эпохи Возрождения были: осевое построение с расположение главной продольной оси поперек террас и перпендикулярной ей – второстепенных поперечных осей; облик сада можно охарактеризовать, как «театрализованную декорацию», на переднем плане которой размещались архитектурные объекты и множество скульптур, а на заднем – виды местности; основную часть сада занимают насаждения в боскетах и партеры; появился новый элемент – «секретный сад», представляющий собой изолированный участок сада, предназначенный для уединенного отдыха; продуманность пропорций, а так же учет световых и цветовых эффектов; большое количество водных устройств.

В садах эпохи Возрождения можно проследить возвращение к римским канонам, характерное и для других отраслей искусства. Подобные тенденции продолжились и в эпоху Барокко.

Возрождение и барокко во Франции охватывают период со второй половины XV в. до начала XVIII в. Ликвидация феодальной раздробленности привела к разрастанию городов за пределы крепостных стен. Происходит развитие таких элементов природных комплексов городов, как:

парки охотничьих замков и дворцов. Характерной особенностью является стремление к взаимодействию архитектуры и природного окружения, проследить которое можно на примере замков в бассейне Луары (рис. 14), который не подвергался серьезной урбанизации. Среди замков Луары – замки Шенонсо, Вилландри, Амбуаз и Блуа;

|

Рис. 14 (начало). Замки Луары: 1 – Шенонсо; 2 – Вилландри

|

|

Рис. 14 (окончание). Замки Луары: 3 – Амбуаз; 4 – Блуа |

ботанические сады, основное назначение которых было изучение, использование и охрана растительных богатств. Для достижения возможности выращивания растительных культур, привезенных из разных стран, подбирался оптимальный состав почв, режим увлажнения и освещения. Одним из самых известных ботанических садов является Жардэн де плант, основанный в 1635 году на окраине Парижа;

|

|

|

Рис. 15. План «Сада растений» – ботанического сада Парижа |

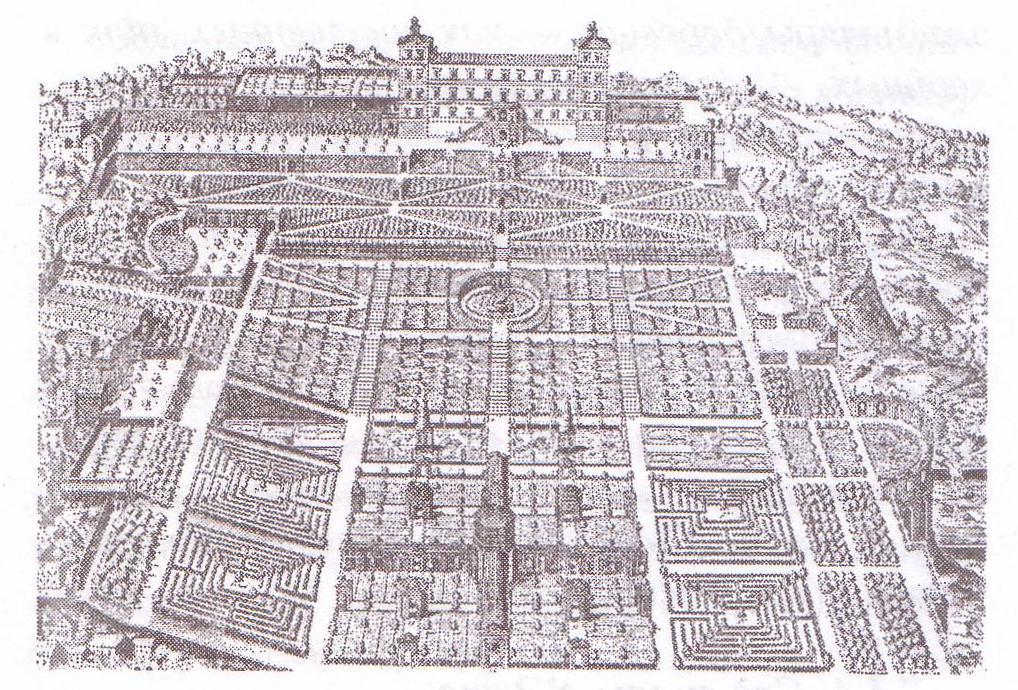

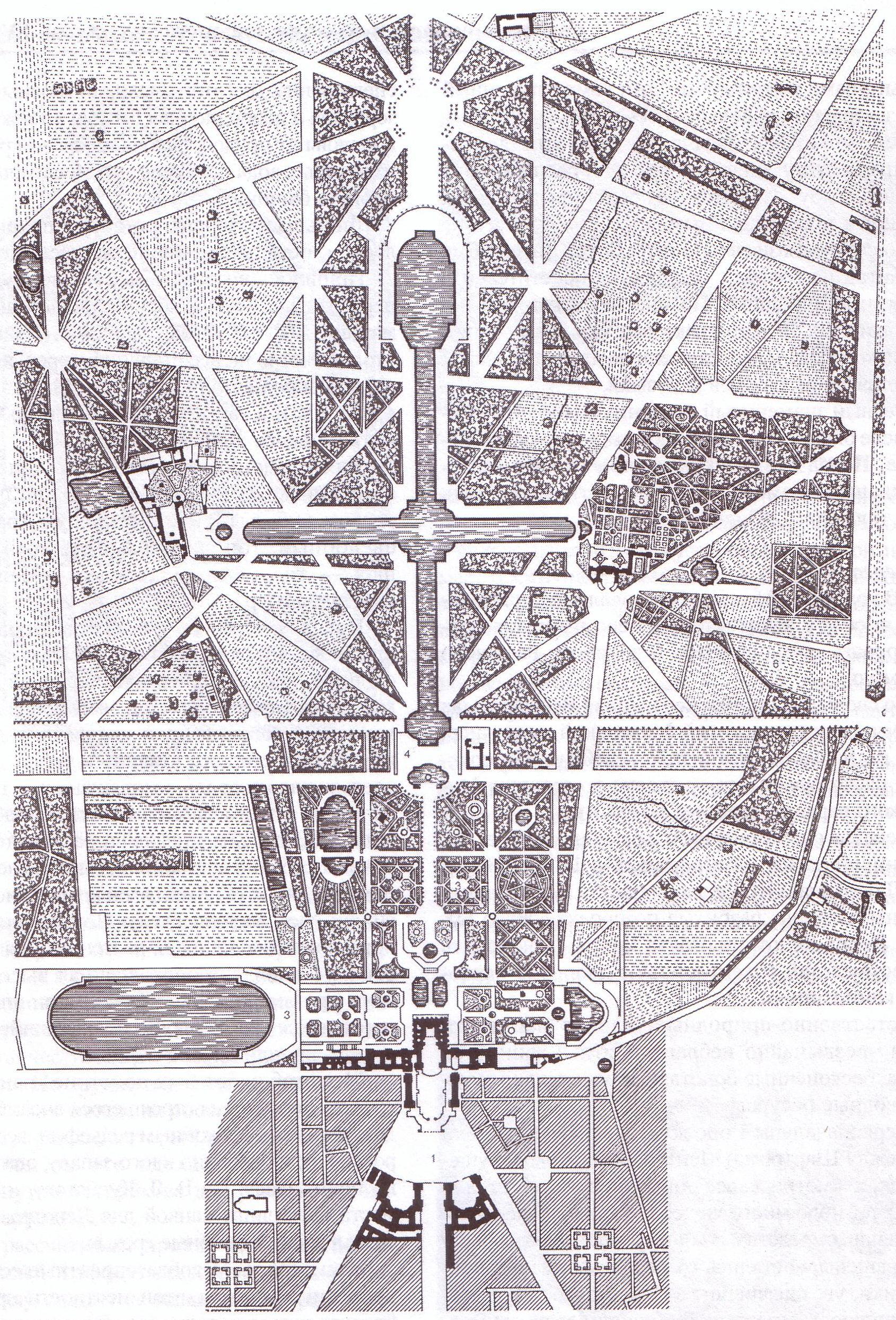

загородные парковые комплексы, большая часть которых была основана в пригородах Парижа в конце XVII – начале XVIII вв. К ним относятся сады Марли, Сен-Клу, Шантильи, Сен-Жермен-ан-Ле. Однако наиболее масштабным комплексом этого периода, несомненно, стал Версаль, территория которого занимает около 8,5 тыс. га (рис. 16). Естественно-природные условия местности были неблагоприятны: глинистая почва, бесконечные болота, исключительно скудные водные ресурсы. При строительстве парка был создан искусственный слой почвы, привезено огромное количество деревьев (лишь часть территории была покрыта мелколесьем, остальная – лишена насаждений), осуществлен каптаж рек и речушек, дождевых и даже талых вод, для чего было построено четыре резервуара и водонапорная башня, а так же акведуки и каналы от прудов, находящихся в окрестностях. Версаль стал апогеем регулярного стиля в садово-парковом искусстве и оказал значительное влияние на окружающие страны.

|

|

|

Рис. 16. Схема генерального плана Версаля (1660-1700 гг.): 1 – площадь Армии и почетные дворы; 2 – центральные партеры и боскеты; 3 – оранжерея и оз. Швейцарцев; 4 – фонтан Аполлона и Большой канал; 5 – Большой Трианон; 6 – Малый Трианон |

Влияние садово-паркового искусства Франции можно проследить в английских садах XVI-XVIII вв., где основным объектом зеленого строительства был парк при поместье. Характерной особенностью является включение в композицию парков естественных водоемов, использование большого количества деревьев и кустарников с формованными кронами, с помощью которых создавались, в том числе, замкнутые пространства. Однако регулярные парки с их помпезностью и масштабностью проводимых работ ненадолго прижились в Англии, которая была покрыта холмами и вьющимися между ними небольшими речками, что не располагало к формированию огромных открытых пространств, подобных Версалю. В XVIII в. английское садово-парковое искусство приходит пейзажный стиль, в традициях которого созданы наиболее знаменитые парки.

Аналогичная ситуация сложилась и в Германии, где в конце XVII – начале XVIII вв. под влиянием французских традиций были основаны сад Герренхаузен в Ганновере (рис. 17), Нимфенбург в Мюнхене и некоторые другие парки при дворцах.

|

|

|

Рис. 17. Парковый комплекс Герренхаузен в Ганновере |

Однако уже такие жемчужины немецкого садово-паркового искусства, как Большой сад в Дрездене (рис. 18) и парк Сансуси в Потсдаме созданы в смешанном стиле, в них четко прослеживается влияние восточной культуры и заимствованного у китайской традиции пейзажного стиля. Эта тенденция выражена в сохранении прилегающих к паркам природных лесных массивов с сохранением растительности и дополнением ландшафта только пешеходными прогулочными дорожками и аллеями.

|

|

|

Рис. 18. Парк Большой сад в Дрездене: 1 – зоосад; 2 – ботанический сад; 3 – дворец; 4 – пруд; 5 – открытый театр |

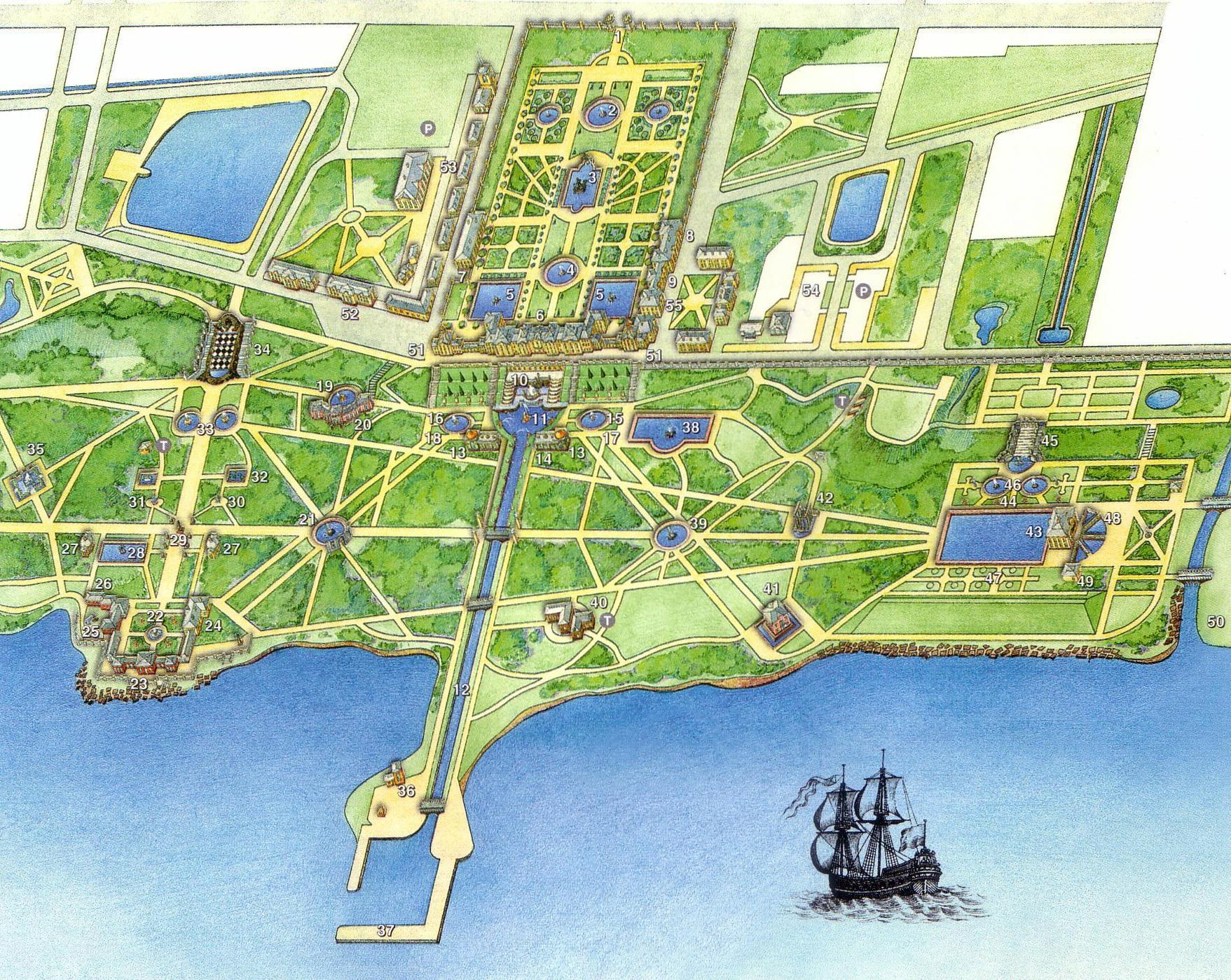

Русское садово-парковое искусство так же было подвержено влиянию французских традиций. В начале XVIII века был основан Петергоф, неповторимое своеобразие которому придала близость моря и выход паркового комплекса на побережье. Благодаря устройству системы резервуаров, фонтаны Петергофа могут работать круглосуточно на протяжении всего теплого сезона. Большой дворец дополняют малые дворцы, чайные домики, банный комплекс (рис. 19). В течение всего XVIII века в пригородах Санкт-Петербурга велись работы по устройству загородных дворцов и усадеб с прилегающими парковыми комплексами: Стрельна, Ориенбаум, Царское Село. Эти и другие садово-парковые комплексы регулярного стиля формируют облик Санкт-Петербурга как блистательной европейской столицы. В этот же период формируются крупнейшие подмосковные ансамбли – Останкино и Архангельское.

|

|

|

Рис. 19. План дворцово-паркового комплекса Петергоф |

Однако с завершением эпохи Петра I происходит отход от канонов регулярного стиля и Гатчина, Павловский парк, Царицыно (рис. 20) формируются уже в смешанном стиле с частичным включением природных ландшафтов в садово-парковые комплексы.

В это время происходит широкое распространение садов городских усадеб, обладающих такими отличительными чертами, как отделение дома от улицы парадным двором-курдонером, расположение сада за домом с выходом к реке или пруду (озеру). К концу XVIII века окончательно сформировался тип русской усадьбы, центром которой был дом с хозяйственными постройками, огородами и плодовым садом. Усадебный сад начинался регулярным партером, примыкающим к дому, и переходил в английский пейзажный парк.

|

|

|

Рис. 20. Дворцово-парковый ансамбль Царицыно |

Таким образом, в эпоху Возрождения и Барокко происходило возвращение к античным канонам садово-паркового искусства, объекты которого утрачивали свою утилитарность, свойственную им в период Средневековья, и вновь становились местами отдыха и развлечений. Основными элементами природного комплекса города в этот период являются сады и парки дворцов, территория которых увеличивается до сотен и тысяч гектаров. Так же активно осваиваются пригородные и окраинные территории крупных городов, где основываются парковые комплексы. В связи с развитием науки продолжают формироваться ботанические сады и сады при университетах, академиях и других учебных заведениях. Общедоступные зеленые насаждения на городской территории представлены, в основном, аллеями, бульварами и небольшим количеством парков, в которые открыт свободный доступ. Большинство объектов садово-паркового искусства создается в регулярном стиле.

Однако в XVIII веке, благодаря торговым отношениям с Китаем и Японией, происходит знакомство европейцев с культурными традициями этих стран и их частичное заимствование. Эта тенденция характерна и для садово-паркового искусства, куда постепенно приходит пейзажный стиль.

Социально-экономическая ситуация, характеризующаяся бурным развитием промышленного производства, стихийным ростом городов и, как следствие, резкому ухудшению санитарно-гигиенических условий жизни в городе, способствовала активному формированию новых элементов природных комплексов городов. При этом буржуазное общество отвергало геометрический характер садов и парков с их аристократично-церемониальным характером. Эти предпосылки и обусловили широкое использование приемов пейзажного стилевого направления в садово-парковом искусстве.

Происходит формирование таких новых элементов природных комплексов городов, как городские парки, предназначенные для отдыха народных масс. Примером является Гайд-парк площадью 160 га, на территории которого были оставлены большие поляны, предназначенные для проведения митингов. Со всех сторон парк окружает жилая застройка, откуда в него ведут многочисленные дорожки (рис. 21).

|

|

|

Рис. 21. Гайд-парк и Кенсингтонские сады в Лондоне |

Помимо устройства парков, садов и скверов, происходит общее благоустройство крупнейших городов Европы, в рамках которого расширяются улицы, очищаются речные акватории, формируются зеленые насаждения площадей. Наиболее масштабные работы в области градостроительства и ландшафтной архитектуры были начаты в Париже еще при Наполеоне I, однако наибольших успехов удалось достичь в период 1850-1870 гг., когда работы по реконструкции города возглавлял парижский префект Оссман.

В результате проведения работ по предложенному плану реконструкции, на которые было потрачено около 1 млрд. франков, город получил главный парижский диаметр, практически прямолинейно соединяющий площадь Наций и площадь Звезды, расположенные у противоположных окраин; на обоих концах диаметра были созданы крупнейшие парки Парижа (рис. 22) – Булонский лес (площадь 850 га) и Венский лес (площадь 900 га).

|

|

|

Рис. 22. Париж с пригородами (съемка из космоса, 2011 год) |

Основная идея реконструкции заключалась в прокладке прямолинейных диаметров, пересекающих город по направлениям север-юг и восток-запад, а так же организации обходных кольцевых транспортных магистралей, направляющих потоки грузового транспорта вне центра города. В пределах городского центра, в местах пересечения крупных улиц, было устроено несколько узлов – площадей. Впервые мастерами садово-паркового искусства с целью улучшения санитарно-гигиенических параметров городской среды было предложено создать крупные зеленые массивы на подступах к городу, дополненные небольшими парками в пределах наиболее населенных районов.

В конце XIX – начале XX века во многих крупнейших городах Европы и Америки были основаны городские общественные парки, а закрытые ранее для широких слоев населения парки при дворцах и замках переданы на попечение городских властей и открыты для посещения.

Одним из самых знаменитых общественных парков является Центральный парк в Нью-Йорке. Его проект воплощает идею сохранения участка нетронутой природы площадью 300 га в центре урбанизированного района. Пейзажная планировка сохраняет естественный рельеф с максимальной точностью и организуется его показ с наиболее выгодных точек зрения. Центром композиции является водоем, а пространство сформировано древесно-кустарниковыми массивами группами в сочетании с полянами.

|

|

|

Рис. 23. Центральный парк в Нью-Йорке |

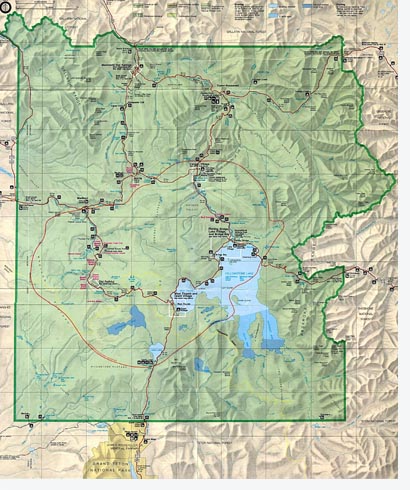

Помимо общественных парков в начале XX века были основаны первые лесопарки с целью создания условий для отдыха горожан, не имеющих возможности выезжать на курорты (лесопарк Амстердама, Джексон-парк в Чикаго на берегу озера Мичиган (рис. 24)), а так же национальные парки и заповедники, на территории которых сохранялись естественные ландшафты и проводились наблюдения за жизнь представителей животного мира (Иосемитский и Йеллоустонский национальные парки (рис. 25)).

|

|

|

|

Рис. 24. Джексон-парк в Чикаго на берегу озера Мичиган |

Рис. 25. Йеллоустонский национальный парк |

По причине быстрого роста городов в XX веке, произошло некоторое вытеснение элементов живой природы с городских территорий. Однако понимание необходимости формирования среды, комфортной для проживания горожан, постепенно приводит к увеличению номенклатуры элементов природных комплексов городов: парки подразделяются по функциональному назначению (детские парки, парки культуры и отдыха, спортивные сады); начинается формирование зеленых насаждений дворовых пространств; производятся попытки комплексного развития систем зеленых насаждений городов, целью которого является не только обеспечение возможности отдыха жителей, но и создание благоприятного микроклимата, температурно-влажностного и аэрационного режима. Садово-парковое искусство постепенно перерастает в ландшафтную архитектуру, формирующую открытые пространства с помощью современных методов инженерной подготовки территорий, озеленения и благоустройства.