Методичка по ботанике

.pdf

23

Рис.18. Склереиды плода груши (Pyris communis):

А –плод груши, Б – группа склереид среди клеток мякоти, В – склереиды; 1 – клетки мякоти, 2 –

клеточная стенка, 3 – полость клетки, 4 – простая пора в разрезе, 5 – простая пора в плане.

Проводящие ткани

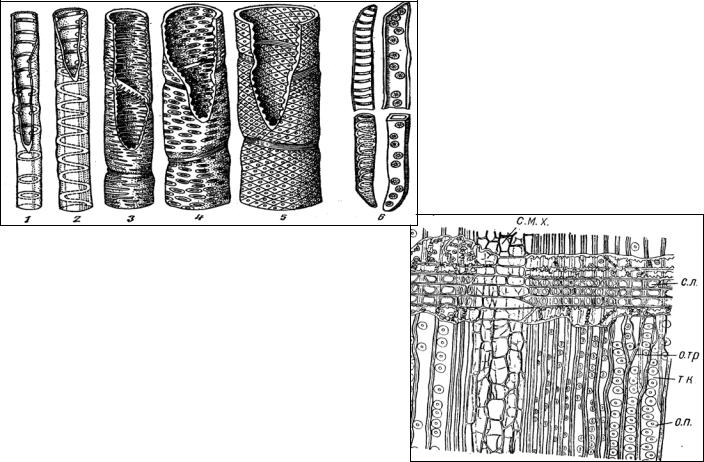

В теле растений существует два разнонаправленных потока веществ. Вверх от корня к листьям передвигаются вода и минеральные соли, поступающие из почвенного раствора – восходящий поток. Вниз от листьев к корням и запасающим органам передвигаются продукты фотосинтеза (углеводы) – нисходящий поток веществ. Восходящий ток осуществляется по ксилеме, а нисходящий – по флоэме. Ксилема и флоэма – это сложные ткани. Они включают проводящий элемент, механический и основные ткани. Проводящим элементом ксилемы являются сосуды (трахеи), а у голосеменных растений - трахеиды. Сосуды (трахеи) – это мертвые клетки, образующие в теле растения вертикальные цепочки, при этом одна клетка называется членик сосуда. Перегородки между соседними члениками разрушаются и длина сосудов может быть до 2 м. Клеточная стенка сосудов неравномерно утолщена. В зависимости от характера утолщения клеточной стенки сосуды делятся на кольчатые, спиральные, сетчатые, лестничные и пористые (точечные). Трахеиды в отличие от сосудов – это замкнутые мертвые клетки с заостренными концами. Транспорт веществ по ним более медленный, так как вещества проходят через поры клеточной стенки. Поры только окаймленные.

Рассмотреть постоянные препараты – продольный срез стебля кукурузы, продольный срез стебля тыквы и радиальный срез стебля сосны. На большом увеличении рассмотреть различные типы сосудов и трахеиды сосны и зарисовать.

24

Рис.19. Типы сосудов и трахеид: 1 – кольчатый сосуд, 2 – спиральный, 3 – лестничный, 4 – пористый, 5

– сетчатый, 6 – трахеиды.

Рис.20.

Радиальный срез стебля сосны:

см.х. – смоляной ход, о.тр. – окончания трахеид, о.п. – окаймленные поры, т.к. – трахеиды, с.л. – крахмалоносные клетки сердцевинного луча.

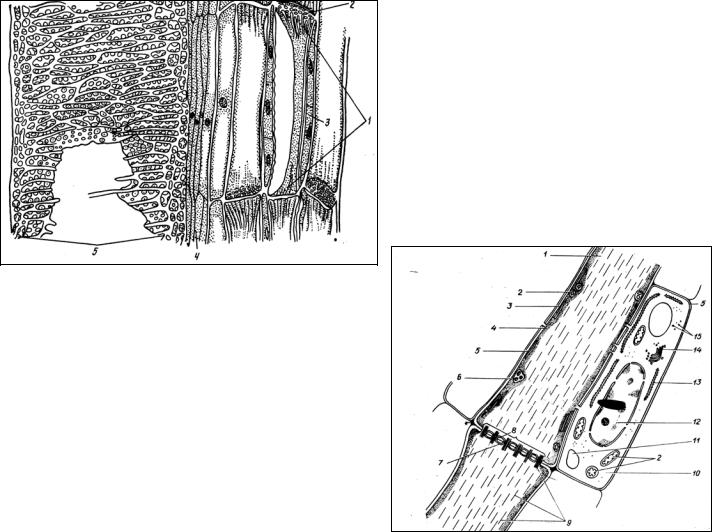

Проводящим элементом флоэмы являются ситовидные клетки с клетками - спутницами. Это живые клетки с измененным содержимым – тонопласт в них разрушен, и клеточный сок смешивается с цитоплазмой. Ситовидные клетки также как и сосуды образуют вертикальные цепочки – ситовидные трубки, но перегородки между соседними клетками сохраняются и пронизаны отверстиями – перфорациями. Перегородки между соседними клетками называются ситовидные пластинки. Клетки – спутницы имеют крупное ядро, митохондрии и рибосомы. Они участвуют в проведении продуктов ассимиляции по ситовидным трубкам, снабжая процесс транспорта энергией.

Рассмотреть постоянные препараты – продольный срез стебля тыквы и кукурузы. На большом увеличении рассмотреть ситовидные трубки. Зарисовать проводящий пучок стебля тыквы на продольном срезе.

25

Рис.21.Часть проводящего пучка стебля тыквы (Cucurbita pepo) на продольном срезе:

1 – членик ситовидной трубки, 2 – ситовидная пластинка, 3

– клетка – спутница, 4 – камбий, 5 – пористый сосуд.

Рис.22.Схема строения ситовидной клетки и клетки – спутницы: 1 – членик ситовидной клетки, 2 – митохондрия,

3– гладкий ЭР,

4– периферический слой цитоплазмы,

5– клеточная стенка, 6 – лейкопласт,

7 – ситовидная пластинка, 9 – флоэмный белок, 10 – клетка – спутница, 11 – вакуоль, 12 – ядро, 13 – гранулярный ЭР, 14 – диктиосома АГ, 15 – свободные рибосомы.

Типы проводящих пучков

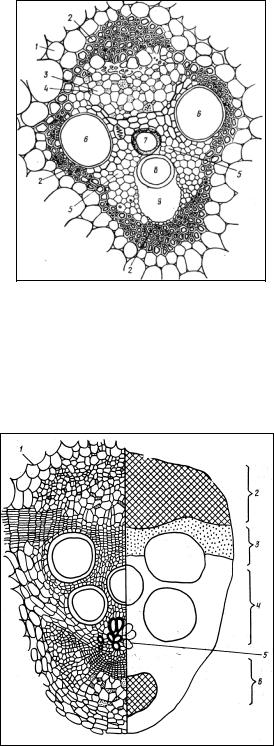

Проводящий пучок представляет собой комплекс тканей: ксилемы и флоэмы. Если между ксилемой и флоэмой находится прослойка камбия, то пучки называются открытыми, а если его нет – закрытыми. Проводящие пучки классифицируются также по взаимному расположению флоэмы и ксилемы на: коллатеральные, биколлатеральные, концентрические и радиальные.

Рассмотреть постоянный препарат – поперечный срез стебля тыквы. При малом увеличении выбрать один из проводящих пучков, расположенных ближе к центру стебля, поставить его в центр поля микроскопа и рассмотреть на большом увеличении. Зарисовать закрытый коллатеральный пучок.

26

Рис.23.Коллатеральный закрытый проводящий пучок стебля кукурузы (Zea mays):

1 – основная паренхима стебля, 2 – склеренхима, 3 – ситовидная трубка, 4 – клетка-спутница, 5 – древесинная паренхима, 6 – сетчатый сосуд, 7 – спиральный сосуд, 8 – кольчатый сосуд, 9 – полость, (3,4 – флоэма, 5 – 9 - ксилема)

Рассмотреть на малом увеличении постоянный препарат – поперечный разрез стебля тыквы. В проводящем пучке два участка флоэмы – наружная флоэма и внутренняя флоэма. Такой проводящий пучок называется биколлатеральным. Зарисовать его строение.

Рис.24. Биколлатеральный открытый проводящий пучок стебля тыквы.

1 – основная паренхима стебля, 2 – наружная флоэма, 3 – камбиальная зона, 4 – вторичная ксилема, 5 – первичная флоэма, 6 – внутренняя флоэма

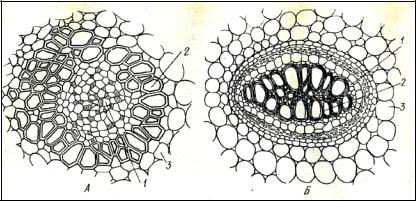

Рассмотреть на малом увеличении постоянный препарат поперечный срез корневища ландыша и корневища папоротника – орляка. Проводящие пучки концентрические и расположены в центре органа. В корневище ландыша в проводящем пучке ксилема окружает флоэму. Такой проводящий пучок называется концентрическим амфивазальным. В корневище орляка

27

концентрический проводящий пучок, в котором флоэма окружает ксилему – такой проводящий пучок называется концентрическим амфикрибральным.

Рис.25. Концентрические проводящие пучки: А – ландыша, Б – папоротника – орляка; 1 – флоэма, 2 – ксилема, 3 – основная паренхима стебля.

Выделительные ткани

Продукты метаболизма в растительных организмах или выделяются в окружающую среду, или изолируются внутри растения. Эту функцию выполняют выделительные ткани, которые делятся на ткани наружной и внутренней секреции.

Наиболее распространенные выделительные структуры

Наименование |

Продукты выделения |

Место локализации |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Внешней секреции |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Железистые волоски |

Эфирные масла |

|

Листья |

и |

стебли |

|

|

|

|

|

представителей |

сем. |

|

|

|

|

|

Яснотковые, Астровые |

||

|

|

|

|

|

||

Железки |

Смолы, эфирные масла, |

Почечные |

чешуи |

деревьев, |

||

|

камеди, слизи |

|

реже стебли и листья |

|||

|

|

|

|

|||

Переваривающие железки |

Пищеварительные ферменты |

Листья |

насекомоядных |

|||

|

|

|

|

растений |

|

|

|

|

|

|

|||

Нектарники |

Сахаристая |

жидкость |

Цветки насекомоопыляемых |

|||

|

(нектар) |

|

растений |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Осмофоры |

Летучие эфирные масла |

То же |

|

|

||

|

|

|

|

|

||

Гидатоды |

Вода |

с |

некоторыми |

Верхушки и зубчики листьев |

||

|

минеральными веществами |

представителей |

сем. |

|||

|

|

|

|

Мятликовые, Капустные |

||

|

|

|

|

|

||

|

Внутренней секреции |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

28

Железы и сферические и |

Эфирные |

масла |

смолы, |

Листья лавра, хвойных, |

каналообразные вместилища |

кристаллы оксалата кальция. |

лилейных, цитрусовых. |

||

|

|

|

||

Смоляные ходы |

Смолы, эфирные масла |

Стебли и листья хвойных |

||

|

|

|

|

|

Млечники |

Млечный сок |

|

Листья и стебли молочайных, |

|

|

|

|

|

маковых, астровых |

|

|

|

|

|

Слизевые ходы |

Слизи |

|

|

Стебли и корни саговников, |

|

|

|

|

ароидных, аралиевых. |

Выделительные ткани служат для привлечения насекомых опылителей, отпугивания травоядных животных, а также предохраняют от гниения.

Контрольные вопросы по теме «Растительные ткани»

1.Каковы характерные признаки меристематической ткани?

2.В чем отличие первичной меристемы от вторичной?

3.Какая меристема обеспечивает рост растений в длину, а какая в толщину?

4.Какая меристема обеспечивает приподнимание полегающих стеблей злаков?

5.Почему происходит зарастание ран на органах?

6.Почему эпидерму называют первичной покровной тканью?

7.Каковы функции эпидермы?

8.Каковы функции эпиблемы?

9.Какие гистологические элементы входят в состав эпидермы однодольных растений?

10.Какие органы растений покрыты эпидермой?

11.Из каких элементов состоит утьичный аппарат?

12.Какие образования усиливают защитные функции эпидермы?

13.Какие особенности эпидермы засухоустойчивых растений?

14.Какие существую виды первичной покровной ткани?

15.Каково строение эпиблемы?

16.Каков механизм работы устьиц?

17.Каков механизм поступления в корневые волоски воды и минеральных солей?

18.В чем отличие между строением клеток пробки и эпидермы?

19.Почему пробку называют вторичной покровной тканью?

20.Благодаря каким особенностям строения пробка выполняет защитную функцию?

21.Какие гистологические элементы входят в состав перидермы?

22.Как через пробку происходит газообмен и транспирация?

29

23.Что такое корка и каково ее происхождение?

24.Почему основные ткани получили такое название?

25.Каковы функции основных тканей?

26.Какие виды основных тканей существуют?

27.Каковы характерные признаки клеток механических тканей?

28.В чем отличие структуры клеток колленхимы от клеток склеренхимы?

29.Почему колленхима свойственна только молодым органам растений?

30.В чем отличие лубяных волокон от древесных?

31.Что такое склереиды и каково их строение?

32.По каким проводящим тканям осуществляется передвижение органических веществ и по каким – минеральных?

33.Какие гистологические элементы входят в состав ксилемы?

34.Какие гистологические элементы входят в состав флоэмы?

35.В чем отличие ситовидных трубок от сосудов?

36.В чем отличие трахеид от сосудов, и каким растениям они свойственны?

37.Какие типы сосудов существуют?

38.В чем отличие между открытыми и закрытыми проводящими пучками?

39.Какие типы проводящих пучков существуют?

40.Какие существую виды выделительных тканей и каково их значение для растений?

Занятие 5

Корень

Корень - это осевой подземный орган высших растений, обладающий радиальной симметрией и неограниченным верхушечным ростом. От побега корень отличается тем, что на нем никогда не образуется листьев, а верхушечная меристема прикрыта корневым чехликом. Корень служит для закрепления растений в почве, поглощения из нее воды с растворенными в ней минеральными солями, отложения запасных питательных веществ, отчасти синтеза органических веществ, вегетативного размножения, связи с микроорганизмами почвы. По происхождению корни делят на главный,

30

придаточные и боковые. Главный – это корень, развивающийся из зародышевого корешка семени, придаточные – это корни, формирующиеся на других органах растения (стебле, листе, цветке), боковые – это корни, образующиеся на главном и придаточных корнях. Корневая система – совокупность всех корней растения. По происхождению корневые системы делятся на систему главного корня (состоит из главного и боковых корней), систему придаточных корней (состоит из придаточных и боковых корней) и смешанную корневую систему (состоит из главного, придаточных и боковых корней). По форме корневые системы бывают стержневыми и мочковатыми.

Зоны кончика корня

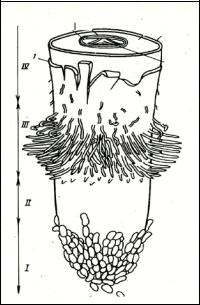

Корень по длине можно разделить на несколько участков, имеющих разное строение и функции. Эти участки называются зонами корня. Кончик корня покрыт корневым чехликом, состоящим из тонкостенных клеток. Поверхностные клетки чехлика ослизняются и слущиваются с поверхности корня, снижая трение при движении растущего корня между частицами почвы. Под корневым чехликом расположена зона деления клеток. Это конус нарастания корня или верхушечная меристема. Все клетки этой зоны имеют строение, типичное для клеток образовательной ткани. Далее вверх по корню следует зона растяжения корня. Здесь начинается процесс дифференциации клеток меристемы, они начинают приобретать характерные особенности строения. Наружный слой клеток называется дерматогеном, в дальнейшем он превращается в эпиблему. Центральная, более темная часть корня называется плеромой, в последствии превращается в центральный цилиндр корня. Между дерматогеном и плеромой находится светлая периблема, из которой формируется первичная кора корня. Зона деления и зона растяжения вместе составляют зону роста корня. Выше зоны растяжения находится зона корневых волосков или всасывания. Корень здесь покрыт эпиблемой, которая образует выросты – корневые волоски. Это живые вытянутые клетки, ядро которых

31

обычно находится на кончике волоска. В зоне всасывания впервые появляются постоянные ткани, которые являются первичными, так как формируются из первичной верхушечной меристемы. Поэтому анатомическое строение корня в зоне всасывания называется первичным строением. У однодольных растений первичное строение сохраняется в течение всей жизни, у двудольных растений первичное строение заменяется вторичным. Следующая зона корня, где происходит отмирание корневых волосков – зона проведения или боковых корней.

Рассмотреть на малом и большом увеличении готовый препарат кончика корня. Зарисовать, обозначив на рисунке зоны кончика корня.

Рис.26. Общий вид кончика корня:

I – корневой чехлик, II – зона роста, III – зона всасывания, IV – зона проведения.

Строение корня однодольных растений (первичное строение)

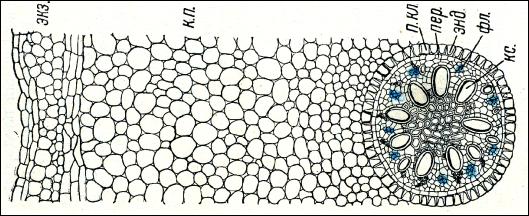

Рассмотреть постоянный препарат поперечный срез корня ириса (Iris germanika) в зоне всасывания. На малом увеличении хорошо видны наружная часть – первичная кора и внутренняя – центральный цилиндр корня.

Снаружи корень покрыт эпиблемой с корневыми волосками.

Первичная кора, расположенная под эпиблемой, состоит из трех слоев. Наружный слой первичной коры– экзодерма – это один или два ряда живых многоугольных клеток, стенки которых опробковевают и выполняют защитную функцию. Следующий мощный слой живых клеток – мезодерма, составляет основную массу первичной коры корня. Это поглощающая паренхима.

32

Внутренний слой – эндодерма выполняет роль барьера, контролирующего передвижение веществ из коры в центральный цилиндр и обратно. Клетки эндодермы мертвые, расположены в один слой, внутренние стенки их утолщены. Утолщения стенок называются пояски Каспари. Живые клетки эндодермы, лишенные поясков Каспари, называются пропускными.

Центральный цилиндр корня снаружи окружен – перициклом, состоящим из одного ряда живых клеток, обладающих меристематической активностью. Под перициклом расположен радиальный проводящий пучок корня. Ксилема в нем расположена в центре в виде многолучевой звезды, а между лучами ксилемы лежат отдельные участки флоэмы.

Рис. 27. Первичное строение корня ириса Экз.- экзодерма, к.п. –мезодерма, энд. – эндодерма, п.кл. – пропускные клетки, пер. –

перицикл, фл. – флоэма, кс. –ксилема.

Строение корня двудольных растений (вторичное строение)

У двудольных растений уже в раннем возрасте в центральном цилиндре корня между ксилемой и флоэмой появляется камбий. Отдельные участки камбия возникают из прокамбия или тонкостенных паренхимных клеток с внутренней стороны флоэмы. Камбий в виде дуги огибает флоэму и достигает перицикла. Клетки перицикла при контакте с камбием приобретают меристематическую активность и входят в состав камбия. В результате образуется сплошное камбиальное кольцо, неоднородное по своему происхождению, т.к. часть камбия сформировалась из клеток тонкостенной паренхимы, а часть – из перицикла. Камбий перенхимного происхождения при