- •Философия

- •Содержание

- •Предисловие

- •Часть первая общие вопросы философии глава I предмет философии. Место и роль философии в жизни человека и общества Что такое философия?

- •Какое место занимает философия в системе мировоззрения?

- •В чем состоит основной вопрос философии?

- •В чем специфика философии как науки о всеобщем?

- •Какова специфика философского метода?

- •Каковы основные социальные функции философии?

- •Каковы основные исторические типы философии и философствования?

- •Какова структура философской науки?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Многообразие областей философского осмысления мира (философия в системе культуры)

- •Структура мировоззрения

- •Глава II философское понимание мира. Структура, способы и формы бытия материального мира Что такое бытие?

- •Что такое бытие как предельное основание в понимании мира?

- •Что есть материя как философская категория?

- •Каковы основные атрибуты бытия и материи?

- •Какова структура бытия?

- •Каково соотношение субстанции и материи?

- •Какова системная организация материи?

- •Что такое движение как способ бытия материи?

- •Каковы особенности пространства и времени как форм бытия материи?

- •Что такое отражение как атрибут материи?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Структура бытия

- •Движение – способ существования материи

- •Глава III природа человека и смысл его существования. Человек во вселенной в чем общая проблема человека?

- •Как рассматривалась проблема человека в истории философии?

- •В чем проблема единства и автономии социального и биологического в возникновении и развитии человека?

- •В чем смысл жизни человека как философская проблема?

- •Каково место человека во Вселенной?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Человек – особое, биосоциальное, предметно-деятельное, мыслящее существо

- •Смысл человеческой жизни

- •Смысл человеческой жизни

- •Концепции смысла жизни человека

- •Глава IV субъективный мир человека в чем проблемность понимания природы сознания?

- •Как рассматривалась проблема сознания в истории философии?

- •Каковы биологические предпосылки и социальная обусловленность возникновения сознания?

- •В чем состоят сущность, структура и функции сознания?

- •Какова взаимосвязь индивидуального и общественного сознания?

- •Каковы особенности философского мировоззрения?

- •В чем особенности научного мировоззрения?

- •Каковы особенности религиозного мировоззрения и веры?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Сознание – высшая форма отражения действительности

- •Бессознательное

- •Глава V философское учение о методе Что такое метод и методология?

- •Каковы основные принципы образования метода?

- •Каково соотношение метода и теории?

- •Каково соотношение философского метода и методов других наук?

- •Что такое метафизика?

- •Что такое диалектика?

- •Каковы основные принципы диалектики?

- •Что такое закон?

- •Что такое категория?

- •Что такое система законов и категорий диалектики? Каковы основные законы диалектики?

- •В чем смысл диалектики как метода познания и преобразования действительности, каковы основные требования диалектической логики?

- •В чем состоит современное понимание философского учения о методе?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Понятие метода

- •Диалектика

- •Глава VI познание, его возможности и границы. Знание и вера Что такое знание и познание?

- •Что такое познаваемость мира, человека и его бытия?

- •Как складывалась в истории философии проблема познаваемости мира и человека?

- •Что такое «гносеология», каковы ее основные проблемы и традиции?

- •Что такое агностицизм и каковы его основные признаки и исторические типы?

- •В чем проявляется несостоятельность агностицизма?

- •Что такое понимание и каковы его особенности?

- •Каковы основные подходы к пониманию в философии субъекта и объекта познания?

- •Как же современная философия решает вопрос о субъекте и объекте познания в наши дни?

- •Каковы взаимоотношения между субъектом и объектом познания?

- •Уровни и границы познания: в чем проявляется их единство и своеобразие?

- •Что же собой представляют эти два уровня познания? Как они понимались и какую роль им отводили в истории философии?

- •Что такое эмпиризм и рационализм? в чем их особенности?

- •Что есть истина?

- •Каково соотношение (диалектика) абсолютного и относительного в истине?

- •Что такое заблуждение?

- •Какой смысл вкладывается в понятие «вера»?

- •Что такое практика?

- •Каковы основные виды (формы, элементы) практики?

- •В чем состоит роль практики в процессе познания?

- •В чем состоят особенности социального познания?

- •Каковы основные уровни, формы и методы общенаучного познания?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Общая характеристика познания

- •Виды познания

- •Общая характеристика познания

- •Учение о познании

- •Проверка знаний на истинность (критерии)

- •Часть вторая вопросы социальной философии

- •Каковы основные подходы в объяснении общества?

- •Что понимается под деятельность как условием формообразования общественных отношений?

- •Каковы основные сферы общественной жизни?

- •В чем состоит формационное, цивилизационное и технологическое основание периодизации истории?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Глава VIII культура: многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта

- •Концепции типологии культуры

- •Культурные элементы представителей типологического подхода

- •Жизненные циклы культурных типов

- •Глава IX. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем

- •Базовые понятия

- •Способы видения социальной действительности Социальный детерминизм (основные типы)

- •Что такое общество

- •Духовная сфера жизни общества

- •В чем специфика философского рассмотрения социального управления?

- •Каково место сознания и познания в социальном управлении?

- •В чем состоят методологические основы социального управления?

- •Каковы особенности проявления метафизического и диалектического подходов в социальном управлении?

- •Какое значение в социальном управлении имеет применение основных принципов диалектики?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Структура политико-управленческой

- •Что собой представляет «предпосылочное знание» и что такое научная картина мира?

- •Что такое общекультурные ценности?

- •Что такое красота как ценность?

- •Каков смысл понятия «простота»?

- •Человек – это самая высокая ценность, почему?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Глава XI. Человек в мире культуры.

- •Запад, Восток, Россия в диалоге культур

- •Культура, общество, человек.

- •Что такое культура?

- •Как складывалось научное понимание культуры?

- •Как можно кратко определить культуру?

- •В чем проявляется взаимодействие человека с культурой и каковы формы этого взаимодействия?

- •Можно ли резко обособлять материальное и духовное в культуре?

- •Каковы закономерности развития культуры?

- •Каковы особенности культуры с точки зрения а. Тойнби?

- •В чем проявляется общечеловеческое в культуре?

- •Каковы структурные элементы современной культуры?

- •Запад, Восток, Россия в диалоге культур. В чем особенность и основания диалога культур?

- •Что такое евразийство и каковы основные идеи этого течения?

- •Соборность: что это такое?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Структура культуры

- •Глава XII. Личность. Проблемы свободы и ответственности Как соотносятся содержания понятий «индивид», «индивидуальность», «личность»?

- •Каково значение природной, биологической составляющей в структуре личности?

- •Каковы сущность и механизм осуществления процесса социализации личности?

- •Значима ли самооценка личности в процессе социализации?

- •Каково соотношение субъективного и объективного в самосознании личности?

- •Значимы ли научное познание и образованность для самосознания субъекта?

- •Можно ли соизмерить значение личности и народа в истории общества?

- •Делает ли человека свободным его собственная воля?

- •Каковы научно-теоретические основы рассуждений о свободе?

- •Есть ли у свободы собственная история?

- •Что же такое свободный выбор человека?

- •Как же сделать свободный выбор в контексте социальной ответственности?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Личность, общество, народ Типология личностей

- •Роль личности в развитии общества

- •Роль народа в развитии общества

- •Глава XIII элита, лидер, общество Каковы особенности и значение элитологического подхода к анализу социальных процессов?

- •Каковы особенности социальных процессов в современном российском обществе в контексте образования и развития новых элитных групп?

- •Какова роль лидеров в развитии современного общества? Каковы характерные особенности современных лидеров?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Глава XIV человек в информационно-техническом мире. Роль научной рациональности в развитии общества

- •Наука и научная рациональность Что такое наука?

- •Каковы источники и причины возникновения науки?

- •Каковы основные этапы возникновения и развития современной науки как системы знаний?

- •Какова структура современной науки?

- •Каковы социальные функции науки?

- •Каковы внутренние закономерности развития науки?

- •Каковы основные типы рациональности?

- •Научно-технический прогресс, научно-техническая революция, человек Что есть техника как опредмеченная наука?

- •Что такое научно-технический прогресс?

- •Что такое научно-техническая революция?

- •Каковы последствия изменения роли науки в обществе в эпоху научно-технической революции?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Историческая взаимосвязь науки и общественного производства

- •Глава XV проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем

- •Какова взаимосвязь понятий «природа» – «общество»?

- •Каково содержание понятий «биосфера», «техносфера», «ноосфера»?

- •Можно ли классифицировать, структурировать совокупность глобальных проблем?

- •Что такое «экологическое сознание»?

- •Каковы теоретические формы отражения глобальных проблем как вызовов цивилизации в современной философии?

- •Каково соотношение положительной и отрицательной глобалистики?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Прогресс общества Основные идеи общественного прогресса

- •Основные глобальные

- •Каковы основные исторические типы философии?

- •Каковы снования античной философии?

- •Какие особенности и характеристика античной философии?

- •Какие периоды развития проходит античная философия?

- •Утопия Платона

- •Литература

- •Базовые понятия

- •В чем состоят особенности философии Сократа?

- •2. Град божий

- •Фома Аквинский

- •Проблема мудрости

- •Творение мира

- •Базовые понятия

- •Глава хix философия эпохи возрождения (хiv–хvi вв.)

- •Человек

- •Человек

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Каковы основные принципы

- •Френсис Бэкон

- •Идолы познания

- •Что такое рационализм?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Каковы основные идеи философии хvii–хviii вв.?

- •Обыденное сознание Склонность, стремление к счастью Долг

- •Каковы основные положения классической философии г.В.Ф. Гегеля?

- •1. Философия природы 2. Философия свободы

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Каково содержание философской системы и. Канта? (как Кант изображал сам)

- •И. Кант: Человеческий интерес

- •Базовые понятия

- •Глава ххiv российская философия

- •Каковы социально-экономические условия, теоретические и естественнонаучные предпосылки формирования философии марксизма?

- •В чем сущность материалистической диалектики?

- •Что такое материалистическое понимание истории?

- •Какова специфика философии марксизма?

- •Каковы истоки философии марксизма?

- •Экономические.

- •Каковы особенности философии марксизма? Основоположники – к.Маркс и ф. Энгельс. (Эпоха – середина XIX в. – начало XXI в.)

- •Глава XXV современная мировая философия Социокультурные и методологические предпосылки формирования современной мировой философии Какова социальная природа методологии современной философии?

- •Какие философские направления и как определялся характер и содержание рефлексивной деятельности?

- •Проблема практически-преобразующей роли философии Какие исторические и теоретические предпосылки способствовали формированию философии марксизма как авторитетного учения хх столетия?

- •Каким образом марксизм исследует социальные процессы?

- •В чем состоит революционность марксистской диалектики?

- •В чем причина того, что марксистская философия оказалась в изоляции? Оказалась ли она в изоляции на самом деле?

- •Какое отношение к марксизму сложилось на Западе?

- •Проблемы знания, методологии и языка науки Почему возник позитивизм и какую задачу он ставил?

- •Чем обусловлена методология неопозитивизма и какие для него методы важны?

- •Почему возникло противоречие между логическим и семантическим позитивизмом?

- •Возможно ли логическим и семантическим анализом выявить логику развития науки?

- •Каким образом анализ развития науки может привести к социальному либерализму?

- •Может ли стать герменевтика всеобщей методологией?

- •Проблема сущности и существования человека в мире Какие трудности возникают при изучении человека?

- •Что должно стать условием, экзистенциальной основой подлинного существования человека?

- •Каковы пути обретения человеком свободы?

- •Какие противоречия обнаруживаются в экзистенциалистском понимании гуманизма?

- •Поможет ли философская антропология решить проблему сущности человека?

- •Способна ли теистическая философия понять «земное» бытие человека?

- •В чем состоит особенность французского персонализма в понимании человека?

- •Поможет ли прагматизм сформировать мировоззрение успешного человека?

- •Каковы возможные варианты анализа сущности человека?

- •Проблема философского обоснования истории и ее социокультурной детерминации Чем привлекательны концепции «исторического круговорота»?

- •Смог ли н.Я. Данилевский преодолеть односторонность в понимании истории?

- •Почему о. Шпенглер не совершил коперникова переворота во взглядах на историю?

- •Какие фазы проходит общество согласно теории а. Тойнби?

- •Можно ли преодолеть субъективизм в толковании истории?

- •В чем видит к. Ясперс единство истории?

- •Проблемы научно-технического развития и поиски объективного критерия периодизации истории в чем состоят поиски объективного критерия периодизации развития общества?

- •Преодолели ли р. Арон и д. Белл фатализм в периодизации истории общества?

- •По каким основаниям прогнозируют общественное развитие современные футурологи?

- •Современная религиозная философия

- •Философия неотомизма

- •Литература

- •Часть четвертая

- •Глава XXVII русская философия в контексте философской инноватики

- •Литература список авторских публикаций по проблемам философской инноватики Монографии

- •Научные сборники, подготовленные под руководством проф. А.М. Старостина

- •Заключение

- •Философия

Базовые понятия

Предмет социальной философии. Исторический материализм. Исторический идеализм. Социальный детерминизм (индетерминизм). Общество. Общественные отношения. Социальный закон. Историческая необходимость. Субъект истории. Субъективный фактор. Объективные условия. Общественное материальное бытие. Биосфера и ноосфера. Материальные отношения, духовные отношения. Способ материального производства. Деятельность, труд. Производительные силы, производственные отношения. Технологический способ производства. Основной социологический закон. Базис общества, надстройка общества. Сферы общественной жизни. Духовное производство, духовные потребности, духовные интересы, духовные ценности. Формы, сферы, слои, уровни общественного сознания, относительная самостоятельность общественного сознания. Идеология, общественная психология, менталитет. Политическое сознание, правосознание, нравственность, религия, искусство.

Общественно-экономическая формация. Цивилизация.

Литература

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1991.

Аршинов В.И. Синергетика как феномен постклассической науки. М., 1999.

Барулин B.C. Социальная философия. М., 2002.

Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990.

Введение в философию: Учебное пособие для вузов / Авт. колл. Фролов И.Г. и др. 3 изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2005.

Данилевский П.Я. Европа и Россия. М., 1991.

Делокаров К.Х., Демидов Ф.Д. В поисках новой парадигмы. Синергетика. Философия. Научная рациональность. М., 1999.

Гобозов И.А. Введение в философию истории. М., 1999.

Ильин В.В. Постклассическое обществознание: каким ему быть? // Социс, 1992. №10.

Ленин В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? // Полн. собр. соч. Т. 1.

Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 13.

Маркс К. П.В. Анненкову, 28 декабря 1846 // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 27.

Момджян К.Х. Введение в социальную философию. М.,1997.

Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х томах. М., 1992.

Режабек Е.Я. Капитализм: проблемы самоорганизации. Ростов-н/Д., 1993.

Рузавин Г.И. Основы философии истории. М., 2001.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.,1991.

Глава VIII культура: многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта

Человеческий мир в ХХ и XXI веках стал более обозрим, время ускоряет свое движение. Благодаря развитию современных информационных технологий культуры стали больше вступать в культурные диалоги и полилоги. Ранее чуждые друг другу культуры поддерживают постоянную коммуникацию, опутывают себя глобальными информационными и культурными «сетями».

Создание новой культурной картины мира и иной культурной парадигмы происходит в условиях иной культурной ситуации по сравнению с классическими философскими и культурологическими парадигмами, которые уже не в состоянии разрешить совершенно новые проблемы современности.

Т. Кун в своей работе «Структура научной революции» определяет данную смену парадигм как научную революцию, ее основными симптомами являются: нигилизм, отсутствие веры в авторитеты науки, критика классических научных методологий, теорий, моделей, картин мира и мировоззрений1.

Становление проблемы типологии культуры не следует представлять как смену традиционной культурной парадигмы на новую или новые, это и не совокупность неких теорий и концепций, структурирующих культурные типы.

Причина становления данной проблемы заложена в все возрастающей значимости анализа культуры как одного из самых сложных феноменов мира человека. Именно это влечет за собой появление культурологии как науки, изучающей культуры во всем многообразии ее проявлений.

Тип как совокупность признаков отражает состояние всех компонентов культуры. Сам термин «тип» в науке недопустимо многозначен. Он обозначает то набор взаимосвязанных признаков, то совокупность сложных объектов.

Слово «тип» происходит от греческого τύπος, что в переводе означает отпечаток, образ, изображение, очертание, форма, первообраз, образец. В научном смысле «тип» есть яркий, характерный образец, модель, разновидность, форма, которым соответствует определенная группа предметов или явлений. Ключевая позиция понятия «тип» в культурологии обусловлена социальной направленностью, причастностью ее предмета культуре и современным пониманием культуры. Глубинные узлы культурных связей в отличие от поверхностных, случайных или искусственно введенных исследователем мы предлагаем называть «культурными типами». Становление проблемы типологии культуры связано с именами Ф.М. Вольтера, Дж. Вико, И.Г. Гердера, и особенно Г. Гегеля. Гадамер пишет: «Временное отстояние вовсе не следует преодолевать... В действительности же речь идет о том, чтобы познать отстояние во времени, как позитивную и продуктивную возможность понимания. Это вовсе не зияющая бездна, но непрерывность обычаев и традиций, в свете которых является нам всякое предание»1. На этом фоне проблематичность самой возможности философского осмысления истории и культуры, обнаружения смысла исторического процесса не только сохранилась, но обострилась, приобрела антиномичность. Тезис этой антиномии состоял в утверждении, что вся прежняя философия истории, включая гегелевскую, при всех ее претензиях на научность строго научной не была и по своим установкам быть не могла. Она базировалась на умозрительных допущениях, неизменно включала в свое содержание разного рода теологию и долженствования, которым не место в подлинной науке. Ни одна из форм философии истории не выдержала проверки материалом современной исторической науки. Антитезис же утверждал, что никакое чисто «научное» исследование исторического процесса не в состоянии обосновать единство и целостность всемирной истории, только на основе которых, было бы возможно познание ее смысла и создание новой культурно-исторической картины мира2. Европейский рационализм направил свои поиски на создание картины мировой истории. Эта европоцентристская рационалистическая традиция понимания всего многообразия культурных феноменов как последовательных линейных элементов начинается с творчества Аврелия Августина Блаженного (IV век н.э.) и его работой «О граде Божьем». Его взгляды есть христианское понимание истории как единой линии, имеющей начало и конец, то есть смысловое завершение. Таким образом, для взглядов Августина на культурно-исторический процесс характерен провиденциализм и эсхатологизм, которых придерживался и Гегель. Основным стремлением всех мыслителей после Августина стало стремление к созданию целостного взгляда на культуру и историю. Ж-Ж Руссо впервые противопоставляет культуру цивилизации, отмечая противоречивость исторического процесса от первобытного состояния человека к цивилизованному, Дж. Вико наиболее полно развивает идею «поступательного движения наций», имеющего три основные стадии развития. И. Гердер первым обращается к пониманию различных типов культур, их особенностей и форм, он не поддерживает идею европоцентризма, каждая из культур самодовлеюща и уникальна, пишет Гердер в работе «Идеи к философии истории человечества»1.

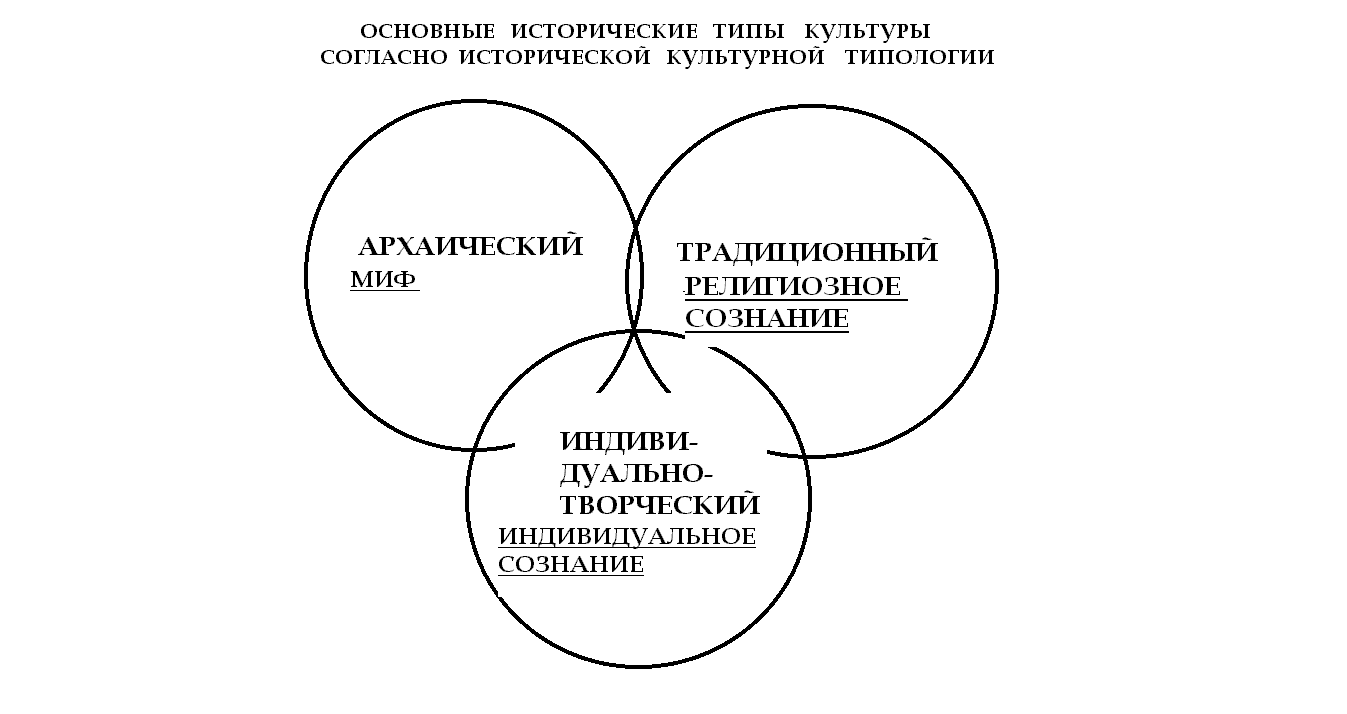

Историческую типологию культуры можно назвать основанием классификации культурной формы. Существует огромное количество оснований для классификации и в виду этого огромное количество различных типов культуры. Историческая типология выделяет три основных исторических типа культур и критерии их типизации (рис.1).

Вышеуказанные типы культуры возникли не одновременно. Их можно представить как основные этапы исторической культуры, ее ступени. В основе разделения этих типов, лежит критерий - тип сознания:

Архаическая культура, на основании этого критерия приобретает несколько иное название – мифопоэтическая, так как сознание на этом этапе реализуется через мифосознание.

Традиционная, по новому критерию религиозная, так как главная культурная форма – религия.

Индивидуально-творческая, наделенная индивидуальным сознанием

В большей степени – научная.

Рис. 1. Основные исторические типы культуры согласно исторической культурной типологии.

При рассмотрении этих типов можно выделить две позиции организации: линейная позиция и локальная. Линейный подход в соотношении исторических типов культуры предполагает, что каждый последующий тип сменяет предыдущий, при этом предыдущие типы полностью уходят из жизни, забываются, теряют какой-либо смысл. Согласно этому подходу третий тип – это конечный этап в развитии культуры. Локальный подход к культуре утверждает, что с созданием нового типа культуры не происходит уничтожение предыдущего типа, т.е. по Гегелю – чистое отрицание, а происходит наслоение нового типа культуры на старый (согласно гегелевскому закону диалектики: закону отрицание отрицания). Переходу от одного типа к другому способствуют различные формы сознания (мифосознание, религиозное и индивидуальное сознание).

Вышеизложенное можно резюмировать следующим образом:

В своем происхождении слово «культура» восходит к античности – cultura (f) означает обработка, возделывание, уход, cultus (m) – возделывание, уход, обработка; образ жизни, образование, воспитание. Цицерон, говоря о возделывании, имеет в виду не землю, какое значение первоначально имело слово «культура», а возделывание духовности. Классифицируя элементы культуры по сферам деятельности, можно указать следующие ее моменты:

1) культура в предметном искусственном мире;

2) духовная культура: в сфере знания и информации (наука, искусство, философия, религия, мораль), где она обозначает всю сумму достижений и институций, отличающих нашу жизнь от жизни наших предков из животного мира и служащих двум целям: защите человека от природы и урегулированию отношений между людьми; культура в историческом процессе как сложный феномен. Познание ее сущности и способов трансляции культуры возможно на основе понимания ведущей картины мира. Вследствие чего проблема понимания и определения культуры часто ставится в историческом ракурсе.

Понятие типа. Следует выделить три аспекта смысловой характеристики категории «тип»: 1) тип как неизменная и вечная сущность, проявляющаяся в индивидуальных или групповых различиях в качестве идеи, образа, формы (Платон, Аристотель); 2) тип как критерий сходства или различия (эволюционный и исторический подходы); 3) тип как обобщающая теоретическая, идеальная модель действительного множества (методологический аспект). Выделение методологического аспекта в трактовке типа приводит к построениям типологий, а те в свою очередь предлагают глубокий анализ всех элементов типологического сравнения.

Понятие типологии. Этимологически типология есть учение о форме, идеале, образце, эталоне. Также ее можно охарактеризовать как метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщённой, идеализированной модели или типа.

Типология основана на группировке (классификации) изучаемых объектов с помощью обобщенной идеализированной модели (типа). Типология используется во всех отраслях знания, которые имеют дело с разнородными дискретными множествами объектов, для их упорядоченного описания. Как научный метод, используемый в культурологии, типология есть расчленение социокультурных объектов и их группировка по некоторым общим основаниям, признакам, создание некоторой идеализированной типологической модели культуры или типа.

Результатом типологии является типология культуры, по которой следует понимать систему выделенных типов культур.

Таким образом, следует различать типологизацию культур как метод культурно-исторического анализа и типологию как систему выделенных типовых моделей культур.

Тип культурный – это сходство, общность, то, что объединяет культурные единицы в одно множество культур (а не одна культура) и отличает это множество культур от всех других.

Типология культуры – метод научного исследования, в основе которого лежит выявление сходства и различного множества культурных объектов, поиск надежных способов их идентификации, устойчивых сочетаний свойств культурных явлений в системе социокультурных систем, их группировка с помощью обобщений, идеализированной модели.

В конце XIX века философия жизни ставит перед собой среди задач и задачу проникнуть в недоступные для понятийного мышления глубины «культурно-исторических типов» организации общественной жизни. Популяризация этой проблематики связана с именами таких философов, как Дильтей1 и Шпенглер2.

Для понимания культуры Дильтей использует метод интерпретации герменевтику, истолкование отдельных явлений как моментов целостной душевно-духовной жизни другой культуры, решение проблемы возможности познания культурно-исторической реальности. В процессе изучения данной проблемы выделяются: 1) герменевтический интуитивизм «философии жизни» и экзистенциализм, представленные как рацио-витализмом В. Дильтея3 и Х. Ортеги-и-Гассета4, так и физиогномическим тактом Шпенглера, экзистенциальной аналитикой и герменевтикой бытия М. Хайдеггера5. Создавая теорию культуры Ортега-и-Гассет исходит из индивидуального человеческого бытия, где культура является системой идей о мире и человеке, часть его жизнедеятельности, личное достояние человека. Кризис культуры в ХХ веке, считает Ортега-и-Гассет, есть свидетельство разрушения мировоззренческих ценностей «картезианского человека». Содержание этой перемены заключается в замене «чистого разума» «разумом жизни», как носителя спонтанной, жизненной культуры; 2) неогегельянская философия тождества исторического бытия и мышления (Короче, Джентиле, Коллингвуд), Б. Кроче развивает вслед за Гегелем философию духа, но исключает логику и натурфилософию, отвергает триадическое движение через противоположности от низшего к высшему. Движение становится циклическим. Кроче, в противовес Дж. Джентиле, пытавшемуся снять различие теоретического и практического в стихии «чистого акта», отстаивает примат практики над теорией и их несводимость друг к другу. Творческим принципом бытия, по Джентиле, может быть лишь само «мыслящее мышление». В духе взглядов Кроче и Джентиле Р. Коллингвуд предложил теорию историцизма, основанную на переосмыслении гегелевского наследия1.

3) аксиологический методологизм неокантианства (Виндельбанд) сходный к установкам позитивизма, поскольку вообще пытается воздерживаться от решения гносеологических вопросов историко-культурного познания и ограничивается рассмотрением структуры историко-культурного знания 2. Виндельбанд в своей речи «История и естествознание» вводит деление сферы научного знания на науки о природе и науки о культуре. Мир состоит, считали неокантианцы, из двух сфер: действительности и ценностей. Ценности воплощены в объектах культуры. Лишь отнесение к ценности определяет величину их индивидуальных различий3. Философский иррационализм противопоставил концепции единства мировой истории, опиравшейся на христианский провиденциализм, биологическую модель исторического процесса, согласно которой единство человечества – это фикция, а фактически мы имеем дело с разнообразием специфических видов культуры, напоминающим богатство форм органического мира. Основные выводы традиционной философии истории гегелевского типа, усматривавшей смысл истории в постепенном восхождении к свободе, были оспорены Ж.А. Гобино в работе «Опыт о неравенстве человеческих рас»4. Согласно Гобино, фактором цивилизации является «чистота расы», которую, однако, не удается сохранить надолго. Этим объясняется недолговечность расцвета очагов цивилизации: «этнические смеси» разрушают единство стиля жизни и приводят в конечном счете к «вырождению человека», а вместе с ним – и к упадку всей социальной структуры. Гобино насчитывает десять цивилизаций в истории человечества, в рождении каждой из которых созидательную роль он отводит белой расе, как принципиально отличающейся от черной и желтой рас. Хотя откровенный биологизм концепции Гобино не получил поддержки в ХХ веке, сама идея плюралистической модели исторического развития привлекала все большее внимание.

В ХХ веке внимание исследователей все больше стало переключаться от изучения культурных констант, существующих в более или менее неизменном виде во всех культурах и тем самым дающих возможность говорить о культуре вообще, на многообразие культурного оформления человеком своего существования и на различия разных культур. Изменился сам предмет культурологического исследования: не культура человечества стала предметом, а конкретные культуры. Такой подход постепенно привел к отказу от глобально-эволюционистских построений, хотя и не к отказу от идеи эволюции вообще; последняя стала наблюдаться и улавливаться в отдельных культурах. Культурологической и философской основой такого рода исследований в эмпирических науках о культуре стали так называемые циклические теории культурного развития. Под культурными циклами при этом понимается определенная последовательность фаз изменения и развития культуры, которые следуют закономерно одна за другой и при этом мыслятся как возвращающиеся и повторяющиеся. Здесь налицо аналогия с человеческой жизнью: детство, юность, зрелость, старость и смерть. То же самое происходит с культурами: каждая культура совершает свой цикл и приходит в упадок.

Если на культурологическом и философском уровне основой новой парадигмы стало циклическое учение, то на методологическом уровне – функционализм.

Родоначальником циклической теорий в современной историографии и науке о культуре стал Н.Я. Данилевский. Уже за ним следовали Шпенглер, Тойнби, Сорокин, Л. Гумилев. Общим для всех сторонников циклического взгляда было представление об «исторических индивидуальностях», каковыми являются все культурные целостности, и о наличии жизненного цикла у каждой из этих целостностей. Эта новая научная парадигма, в корне изменившая взгляд на культуру, получила название плюралистической, ибо ее сторонники исходили из идеи плюрализма, множественности и многообразия культур.

Европейская философия рассматривала исторический процесс от Августина до Гегеля с этой точки зрения и видела – хоть и с существенными изменениями – отправной пункт исторического развития в явлении Иисуса Христа. Гегель, пытавшийся нарисовать картину истории таким образом, чтобы христианство выступало лишь как один из ее моментов, не составил здесь исключения, поскольку этот момент оказался у него наивысшим, кульминационным пунктом мирового исторического процесса, «прогресса в осознании свободы». Если рассматривать его выводы вне телеологического контекста, как эмпирическое обобщение исторических фактов, то становится возможной замена телеологической схемы так называемым «социальным эволюционизмом». Для Гегеля всемиpность, единство и целостность человеческой истории не было проблемой. В качестве факта в его время они были достаточно общепризнанны, ему требовалось их объяснить. Теперь же последовательное осуществление идеала чисто имманентной истории, объяснение истории «только из нее самой» не только обострило проблему и целостность истории, но и поставило под вопрос само существование истории. «Атомизация» истории до единичных «фактов» и событий, перенос принципа имманентности на индивидуальные исторические образования в их уникальности, самодостаточности и самоценности вели к сомнению в том, что история выступает как связь и преемственность, как процесс. Материалистическое осмысление истории дает К. Маркс, где общество и история рассматриваются в процессе самопорождение и саморазвития. Идеи К. Маркса формируют формационный подход к пониманию культуры. Развитие исторической целостности трактуется как органическая система. «Европейский путь развития – это чередование структурных модификаций (античная, феодальная, капиталистическая), при которой частнособственническая активность, хотя временами, в первые века феодализ»1. С самого начала исторического развития обнаруживается материальная связь между людьми, где люди выступают субъектами труда. Задача заключается в том, чтобы изучить эти реальные процессы жизни, как они складываются из деятельности индивидов каждой эпохи. Каждый определенный способ истории создает соответствующий ему образ жизни и составляет определенную ступень человеческой истории и характеризуется определенным видом отношения человека к природе и людей друг к другу. Все исторические коллизии коренятся в противоречии между производительными силами и формами общения между людьми. Все исторические эпохи отличаются друг от друга формой труда – это способ принуждения к прибавочному труду. Важнейшей категорией, характеризующей состояние производительных сил и форм общения, является категория разделения труда. Возникновение и развитие разделения труда – основа всей архитектоники исторического процесса. Каждой ступени разделения труда соответствуют свои отношения индивидов друг к другу. Откуда на основе форм собственности (племенная, античная, феодальная) дается периодизация исторического процесса. По Марксу, понимание истории есть воспроизведение общественной целостности как совокупности духовной деятельности. История есть последовательная смена отдельных поколений, каждое из которых использует предыдущее. Данное поколение изменяет форму деятельности. В основе материалистического понимания истории лежит анализ отношений людей к природе и отношение людей друг к другу1. Всемирно-исторический процесс К. Маркс видит как движение от бесклассового примитивного общества через классовое общество к бесклассовому совершенному обществу.

В формационном, линейном подходе к историческому процессу подчеркивается, что институциональная структура каждого общества обусловлена его историческим опытом. В формировании этого опыта особое значение приобретают два фактора:

культурные традиции и политическая обстановка;

положение общества в системе международных связей (рис. 2).

Рис. 2. Положение общества в системе международных связей.

В отличие от концепции единого происхождения и единого пути развития человечества в первой половине ХХ века становятся популярной теория культурных циклов, локальных цивилизаций, топологии культурных миров, развитой сначала Данилевским, О. Шпенглеpом, затем А. Тойнби2, Ясперсом3.

Концепции типологии культуры вырастают из решений основной социокультурной и исторической и мировоззренческой проблемы: есть ли единство многообразия культур, существует ли единство планетарного историко-культурного процесса, имеем ли мы право говорить о единой мировой культуре? Философы культуры, культурологи, историки, отвечая на данные вопросы, делятся на два лагеря (Таблица 1).

Таблица 1