- •Философия

- •Содержание

- •Предисловие

- •Часть первая общие вопросы философии глава I предмет философии. Место и роль философии в жизни человека и общества Что такое философия?

- •Какое место занимает философия в системе мировоззрения?

- •В чем состоит основной вопрос философии?

- •В чем специфика философии как науки о всеобщем?

- •Какова специфика философского метода?

- •Каковы основные социальные функции философии?

- •Каковы основные исторические типы философии и философствования?

- •Какова структура философской науки?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Многообразие областей философского осмысления мира (философия в системе культуры)

- •Структура мировоззрения

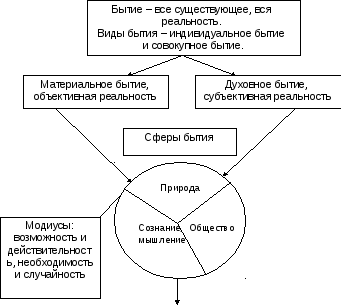

- •Глава II философское понимание мира. Структура, способы и формы бытия материального мира Что такое бытие?

- •Что такое бытие как предельное основание в понимании мира?

- •Что есть материя как философская категория?

- •Каковы основные атрибуты бытия и материи?

- •Какова структура бытия?

- •Каково соотношение субстанции и материи?

- •Какова системная организация материи?

- •Что такое движение как способ бытия материи?

- •Каковы особенности пространства и времени как форм бытия материи?

- •Что такое отражение как атрибут материи?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Структура бытия

- •Движение – способ существования материи

- •Глава III природа человека и смысл его существования. Человек во вселенной в чем общая проблема человека?

- •Как рассматривалась проблема человека в истории философии?

- •В чем проблема единства и автономии социального и биологического в возникновении и развитии человека?

- •В чем смысл жизни человека как философская проблема?

- •Каково место человека во Вселенной?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Человек – особое, биосоциальное, предметно-деятельное, мыслящее существо

- •Смысл человеческой жизни

- •Смысл человеческой жизни

- •Концепции смысла жизни человека

- •Глава IV субъективный мир человека в чем проблемность понимания природы сознания?

- •Как рассматривалась проблема сознания в истории философии?

- •Каковы биологические предпосылки и социальная обусловленность возникновения сознания?

- •В чем состоят сущность, структура и функции сознания?

- •Какова взаимосвязь индивидуального и общественного сознания?

- •Каковы особенности философского мировоззрения?

- •В чем особенности научного мировоззрения?

- •Каковы особенности религиозного мировоззрения и веры?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Сознание – высшая форма отражения действительности

- •Бессознательное

- •Глава V философское учение о методе Что такое метод и методология?

- •Каковы основные принципы образования метода?

- •Каково соотношение метода и теории?

- •Каково соотношение философского метода и методов других наук?

- •Что такое метафизика?

- •Что такое диалектика?

- •Каковы основные принципы диалектики?

- •Что такое закон?

- •Что такое категория?

- •Что такое система законов и категорий диалектики? Каковы основные законы диалектики?

- •В чем смысл диалектики как метода познания и преобразования действительности, каковы основные требования диалектической логики?

- •В чем состоит современное понимание философского учения о методе?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Понятие метода

- •Диалектика

- •Глава VI познание, его возможности и границы. Знание и вера Что такое знание и познание?

- •Что такое познаваемость мира, человека и его бытия?

- •Как складывалась в истории философии проблема познаваемости мира и человека?

- •Что такое «гносеология», каковы ее основные проблемы и традиции?

- •Что такое агностицизм и каковы его основные признаки и исторические типы?

- •В чем проявляется несостоятельность агностицизма?

- •Что такое понимание и каковы его особенности?

- •Каковы основные подходы к пониманию в философии субъекта и объекта познания?

- •Как же современная философия решает вопрос о субъекте и объекте познания в наши дни?

- •Каковы взаимоотношения между субъектом и объектом познания?

- •Уровни и границы познания: в чем проявляется их единство и своеобразие?

- •Что же собой представляют эти два уровня познания? Как они понимались и какую роль им отводили в истории философии?

- •Что такое эмпиризм и рационализм? в чем их особенности?

- •Что есть истина?

- •Каково соотношение (диалектика) абсолютного и относительного в истине?

- •Что такое заблуждение?

- •Какой смысл вкладывается в понятие «вера»?

- •Что такое практика?

- •Каковы основные виды (формы, элементы) практики?

- •В чем состоит роль практики в процессе познания?

- •В чем состоят особенности социального познания?

- •Каковы основные уровни, формы и методы общенаучного познания?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Общая характеристика познания

- •Виды познания

- •Общая характеристика познания

- •Учение о познании

- •Проверка знаний на истинность (критерии)

- •Часть вторая вопросы социальной философии

- •Каковы основные подходы в объяснении общества?

- •Что понимается под деятельность как условием формообразования общественных отношений?

- •Каковы основные сферы общественной жизни?

- •В чем состоит формационное, цивилизационное и технологическое основание периодизации истории?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Глава VIII культура: многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта

- •Концепции типологии культуры

- •Культурные элементы представителей типологического подхода

- •Жизненные циклы культурных типов

- •Глава IX. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем

- •Базовые понятия

- •Способы видения социальной действительности Социальный детерминизм (основные типы)

- •Что такое общество

- •Духовная сфера жизни общества

- •В чем специфика философского рассмотрения социального управления?

- •Каково место сознания и познания в социальном управлении?

- •В чем состоят методологические основы социального управления?

- •Каковы особенности проявления метафизического и диалектического подходов в социальном управлении?

- •Какое значение в социальном управлении имеет применение основных принципов диалектики?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Структура политико-управленческой

- •Что собой представляет «предпосылочное знание» и что такое научная картина мира?

- •Что такое общекультурные ценности?

- •Что такое красота как ценность?

- •Каков смысл понятия «простота»?

- •Человек – это самая высокая ценность, почему?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Глава XI. Человек в мире культуры.

- •Запад, Восток, Россия в диалоге культур

- •Культура, общество, человек.

- •Что такое культура?

- •Как складывалось научное понимание культуры?

- •Как можно кратко определить культуру?

- •В чем проявляется взаимодействие человека с культурой и каковы формы этого взаимодействия?

- •Можно ли резко обособлять материальное и духовное в культуре?

- •Каковы закономерности развития культуры?

- •Каковы особенности культуры с точки зрения а. Тойнби?

- •В чем проявляется общечеловеческое в культуре?

- •Каковы структурные элементы современной культуры?

- •Запад, Восток, Россия в диалоге культур. В чем особенность и основания диалога культур?

- •Что такое евразийство и каковы основные идеи этого течения?

- •Соборность: что это такое?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Структура культуры

- •Глава XII. Личность. Проблемы свободы и ответственности Как соотносятся содержания понятий «индивид», «индивидуальность», «личность»?

- •Каково значение природной, биологической составляющей в структуре личности?

- •Каковы сущность и механизм осуществления процесса социализации личности?

- •Значима ли самооценка личности в процессе социализации?

- •Каково соотношение субъективного и объективного в самосознании личности?

- •Значимы ли научное познание и образованность для самосознания субъекта?

- •Можно ли соизмерить значение личности и народа в истории общества?

- •Делает ли человека свободным его собственная воля?

- •Каковы научно-теоретические основы рассуждений о свободе?

- •Есть ли у свободы собственная история?

- •Что же такое свободный выбор человека?

- •Как же сделать свободный выбор в контексте социальной ответственности?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Личность, общество, народ Типология личностей

- •Роль личности в развитии общества

- •Роль народа в развитии общества

- •Глава XIII элита, лидер, общество Каковы особенности и значение элитологического подхода к анализу социальных процессов?

- •Каковы особенности социальных процессов в современном российском обществе в контексте образования и развития новых элитных групп?

- •Какова роль лидеров в развитии современного общества? Каковы характерные особенности современных лидеров?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Глава XIV человек в информационно-техническом мире. Роль научной рациональности в развитии общества

- •Наука и научная рациональность Что такое наука?

- •Каковы источники и причины возникновения науки?

- •Каковы основные этапы возникновения и развития современной науки как системы знаний?

- •Какова структура современной науки?

- •Каковы социальные функции науки?

- •Каковы внутренние закономерности развития науки?

- •Каковы основные типы рациональности?

- •Научно-технический прогресс, научно-техническая революция, человек Что есть техника как опредмеченная наука?

- •Что такое научно-технический прогресс?

- •Что такое научно-техническая революция?

- •Каковы последствия изменения роли науки в обществе в эпоху научно-технической революции?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Историческая взаимосвязь науки и общественного производства

- •Глава XV проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем

- •Какова взаимосвязь понятий «природа» – «общество»?

- •Каково содержание понятий «биосфера», «техносфера», «ноосфера»?

- •Можно ли классифицировать, структурировать совокупность глобальных проблем?

- •Что такое «экологическое сознание»?

- •Каковы теоретические формы отражения глобальных проблем как вызовов цивилизации в современной философии?

- •Каково соотношение положительной и отрицательной глобалистики?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Прогресс общества Основные идеи общественного прогресса

- •Основные глобальные

- •Каковы основные исторические типы философии?

- •Каковы снования античной философии?

- •Какие особенности и характеристика античной философии?

- •Какие периоды развития проходит античная философия?

- •Утопия Платона

- •Литература

- •Базовые понятия

- •В чем состоят особенности философии Сократа?

- •2. Град божий

- •Фома Аквинский

- •Проблема мудрости

- •Творение мира

- •Базовые понятия

- •Глава хix философия эпохи возрождения (хiv–хvi вв.)

- •Человек

- •Человек

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Каковы основные принципы

- •Френсис Бэкон

- •Идолы познания

- •Что такое рационализм?

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Каковы основные идеи философии хvii–хviii вв.?

- •Обыденное сознание Склонность, стремление к счастью Долг

- •Каковы основные положения классической философии г.В.Ф. Гегеля?

- •1. Философия природы 2. Философия свободы

- •Базовые понятия

- •Литература

- •Каково содержание философской системы и. Канта? (как Кант изображал сам)

- •И. Кант: Человеческий интерес

- •Базовые понятия

- •Глава ххiv российская философия

- •Каковы социально-экономические условия, теоретические и естественнонаучные предпосылки формирования философии марксизма?

- •В чем сущность материалистической диалектики?

- •Что такое материалистическое понимание истории?

- •Какова специфика философии марксизма?

- •Каковы истоки философии марксизма?

- •Экономические.

- •Каковы особенности философии марксизма? Основоположники – к.Маркс и ф. Энгельс. (Эпоха – середина XIX в. – начало XXI в.)

- •Глава XXV современная мировая философия Социокультурные и методологические предпосылки формирования современной мировой философии Какова социальная природа методологии современной философии?

- •Какие философские направления и как определялся характер и содержание рефлексивной деятельности?

- •Проблема практически-преобразующей роли философии Какие исторические и теоретические предпосылки способствовали формированию философии марксизма как авторитетного учения хх столетия?

- •Каким образом марксизм исследует социальные процессы?

- •В чем состоит революционность марксистской диалектики?

- •В чем причина того, что марксистская философия оказалась в изоляции? Оказалась ли она в изоляции на самом деле?

- •Какое отношение к марксизму сложилось на Западе?

- •Проблемы знания, методологии и языка науки Почему возник позитивизм и какую задачу он ставил?

- •Чем обусловлена методология неопозитивизма и какие для него методы важны?

- •Почему возникло противоречие между логическим и семантическим позитивизмом?

- •Возможно ли логическим и семантическим анализом выявить логику развития науки?

- •Каким образом анализ развития науки может привести к социальному либерализму?

- •Может ли стать герменевтика всеобщей методологией?

- •Проблема сущности и существования человека в мире Какие трудности возникают при изучении человека?

- •Что должно стать условием, экзистенциальной основой подлинного существования человека?

- •Каковы пути обретения человеком свободы?

- •Какие противоречия обнаруживаются в экзистенциалистском понимании гуманизма?

- •Поможет ли философская антропология решить проблему сущности человека?

- •Способна ли теистическая философия понять «земное» бытие человека?

- •В чем состоит особенность французского персонализма в понимании человека?

- •Поможет ли прагматизм сформировать мировоззрение успешного человека?

- •Каковы возможные варианты анализа сущности человека?

- •Проблема философского обоснования истории и ее социокультурной детерминации Чем привлекательны концепции «исторического круговорота»?

- •Смог ли н.Я. Данилевский преодолеть односторонность в понимании истории?

- •Почему о. Шпенглер не совершил коперникова переворота во взглядах на историю?

- •Какие фазы проходит общество согласно теории а. Тойнби?

- •Можно ли преодолеть субъективизм в толковании истории?

- •В чем видит к. Ясперс единство истории?

- •Проблемы научно-технического развития и поиски объективного критерия периодизации истории в чем состоят поиски объективного критерия периодизации развития общества?

- •Преодолели ли р. Арон и д. Белл фатализм в периодизации истории общества?

- •По каким основаниям прогнозируют общественное развитие современные футурологи?

- •Современная религиозная философия

- •Философия неотомизма

- •Литература

- •Часть четвертая

- •Глава XXVII русская философия в контексте философской инноватики

- •Литература список авторских публикаций по проблемам философской инноватики Монографии

- •Научные сборники, подготовленные под руководством проф. А.М. Старостина

- •Заключение

- •Философия

Структура бытия

Типы бытия

|

Основные формы бытия | |||

|

Бытие вещей, свойств |

Бытие человека |

Бытие духовного |

Бытие социального |

|

Природа в целом как совокупность принципов и процессов |

Бытие человека в мире вещей |

Индивидуализированное духовное |

Индивидуальное бытие человека в обществе как со-циального фено-мена и деятеля |

|

Вещи и состояния природного бытия |

Специфически человеческое бытие |

Объективированное (внеиндивидуальное, надиндивидуальное) бытие, в т.ч. язык |

Бытие человека, общества, социума (основные сферы жизни общества, взятые вместе и в специфике) |

|

Бытие вещей и процессов, произведенных человеком | |||

Движение – способ существования материи

Формы

движения материи

Социальная

– развитие общества: материальная и

духовная жизнь индивидуума и социума

во всех ее многообразных проявлениях

Высшая, самая сложная –

Биологическая:

обмен веществ, размножение, наследственность,

приспособляемость, рост, регенерация,

подвижность, естественный отбор,

биоценоз и др.

Химическая:

химические реакции (неорганические и

органические), геологические процессы

и др.

Физическая:

движение элементарных частиц,

внутриядерные

и внутриатомные

процессы,

электричество, поля

(электромагнитное, плазма, гравитация),

оптические процессы и др.

Механическая:

простое перемещение,

изменение

положения объекта

в пространстве

– Низшая, самая простая

Глава III природа человека и смысл его существования. Человек во вселенной в чем общая проблема человека?

Сознание, разум – самое ценное свойство, которым обладает человек. Учитывая это, обратим внимание на то, что в системе природы, которую создал Карл Линней, человеческий род назван Homo sapiens (человек разумный). С опорой на сознание развивается человечество, с помощью разума человек оценивает других людей, формирует в себе моральные качества и регулирует свои поступки, управляет своей деятельностью.

Сознание так много значит в жизни общества, что люди зачастую принимают на веру положение будто разум и есть основа всего существующего. Выяснение вопроса о природе человека и смысле его существования всегда занимало, занимает и будет занимать центральное место в философии. Человек был и остается главной целью философского знания.

Что такое человек? В чем его природа, сущность, предназначение? От чего зависят смысл и ценность человеческой жизни? Каковы проблемы человеческого бытия? В чем специфика философского постижения человека? Эти и многие другие вопросы находились и сейчас находятся в центре внимания философов.

Как рассматривалась проблема человека в истории философии?

Исследование отношения человека к природе, его места в космосе с самого начала было связано с человеческим самосознанием. Эта связь обусловлена и тем, что человек в отличие от других живых существ относится к природе главным образом не непосредственно, а через других людей – через посредство общественных связей, с другими людьми, через систему общественных отношений, общения.

Самым трудным при философском осмыслении человека является понимание того, что люди – живые существа, наличие разума у которых выводит их на качественно иную ступень существования вне рамок природно-животного мира. В ходе философского анализа понятия «космическое» и «природное» («естественное») выступали базовыми (родовыми), опираясь на которые, пытались выделить отличительные (видовые) черты человека в сравнении его с животными или богами. Если сопоставление человека с животными ставило перед философами вопрос о пространственно-временных границах общественных явлений, что приводило к плодотворному познанию многих человеческих способностей, то в соотношении человеческого и божественного выдвигали положения об ограниченности человеческих способностей. Но и то и другое содействовало определению и пониманию качественных особенностей существования человека.

Понятия «космическое», «природное», «животное» («биологическое»), «телесное» рассматривались как выражающие естественные природные связи людей, а понятия «душа», «дух», «нравственное», «политическое» – как объясняющие общественное (социальное) в человеческом бытии.

Эти два ряда понятий выделяли на основе умозрительного осмысления и понимания мира в целом, выяснения различий между явлениями живой природы и общества, также между процессами, протекающими на уровне телесной организации человека и его духовной жизни.

Один из вечных вопросов – о смысле человеческого существования, о поисках бессмертия человека – ставился в одном из древнейших письменных памятников – эпосе о Гильгамеше (свыше 10000 лет до н.э.). Видение мира человека в древней литературе Междуречья оказало значительное воздействие на литературу соседних народов, на содержание Библии, а через неё на литературу Европы и Америки. Понимание космоса, природы, человека в качестве целостных, взаимосвязанных феноменов стало исходным принципом видения мира. В древней философии человек анализируется в единстве с Великим Космосом, он его часть, проявление и символ «микрокосма», по терминологии Демокрита, т.е. совокупность всех стихий космоса, состоящая из двух субстанций: души и тела. Согласно Веданте, начало человека, его душа есть частица всеобщего начала. Мерой всех вещей выступает человек у Протагора.

В системе христианского миропонимания человек – это существо, наделенное двумя ипостасями: духом и телом. Обоснование приоритета духовности в бытии человека является мировоззренческим ориентиром христианской философии. На заре христианства Сенека писал: «...груз плоти, возрастая, угнетает дух и лишает его подвижности. Поэтому, в чем можешь притесняй тело и освобождай место для духа» (Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцинию. М., 1989. С. 32). Августин отождествлял понятия человека с душой. По мнению Ф. Аквинского, для человека характерен дуализм души и тела. В их взаимодействии плоть человека - это сфера постоянной борьбы страстей, вызываемых дьяволом. Вследствие этого человек должен постоянно освобождаться от телесных пут, идти через тернии к звездам, к свету истины, которую олицетворяет Бог. И поскольку человеческий разум создан по образу и подобию божественному, то человек способен к постижению смысла бытия.

В эпоху Возрождения философия пытается понять человека из условий земного бытия и его духовно-телесного единства. Принцип единства духовного и телесного в качестве философского обоснования своих позиций и критики взглядов Платона на природу человека ранее пытался использовать Аристотель. Последовательно непротиворечивую систему натурфилософских идей о единстве животного и общественного, духовного и телесного в формировании и развитии человека изложил Лукреций Кар в поэме «О природе вещей». Дальнейшее развитие эти идеи получили в сочинении Дени Дидро «Систематическое опровержение произведения Гельвеция «Человек» Дидро, подчеркивая значение принципа «человек есть продукт среды и воспитания», одновременно обращал внимание на роль наследственных задатков в умственном развитии людей.

При анализе понятия «общественное в человеке» философы Нового Времени, отрицая божественное предустановление общественного устройства, пришли не только к выводу об общественном как модификации природно-животного или соглашения между людьми, но и само божественное стали понимать как отражение в субъективном мире человека земной жизни, абстрактно взятого человека. Данная позиция создавала теоретические предпосылки для создания нового системного взгляда на природу человека.

С попыткой преодолеть сведение социологии (науки об обществе) к разделу механики или физики, или зоологии было связано развитие представлений о человеке в немецкой классической философии ХVIII–XIX вв. Стремление к рационализму, характерное для философии Нового Времени, привело к тому, что единственным сущностным свойством человека было объявлено мышление. Поэтому в нем видели зачастую сущность бытия, специфичность человеческого существования, ориентацию людей на их самосовершенствование.

Если И. Кант еще исходил из двойственного понимания человека как существа, принадлежащего двум мирам: природно-необходимому и нравственно-свободному, то Фихте отбрасывает объективный мир «вещей в себе» и объявляет человеческое «Я» изначальной деятельностью, – единичного субъекта, его активностью. «Каждое животное есть то, – писал Фихте, – что оно есть; только человек изначально – ничто. Тем, чем он должен быть, он должен сделаться и сделаться сам собой, своей свободой; я могу быть только тем, чем я себя сделаю сам». Гегель в отличие от Фихте традиционное противопоставление духовного и телесного решает в пользу всеобщего («мирового разума», «абсолютной идеи»). Этот приоритет всеобщего перед единичным имеет определяющее значение в гегелевской концепции человека.

Против всеобщего рационализма Гегеля при исследовании проблем человека выступили Л.Фейербах и С.Кьеркегор, занимающие взаимно противоположные друг другу позиции. Так, Кьеркегор призывал вернуться к философии конкретного философского существования – экзистенции как специфичного способа бытия человека в боге. Напротив, Фейербах утверждал значимость и самоценность живого, конкретного человеческого индивида во всей полноте его телесного и духовного бытия. Причем биологическое у Фейербаха рассматривается в качестве природно-биологического (антропобиологического), т.е. как синтез животного на человеческой ступени организации природы, и, следовательно, сущность человека имеет природную всеобщую определенность.

В конце XIX – начале XX века под влиянием открытий естествознания и психологии в философии по всеобщим характеристикам при раскрытии сущности человека пришла абсолютизация тех или иных человеческих свойств. По мнению Ницше, человек определяется игрой жизненных сил и влечений, а не сознанием и разумом. Волевой акт выдвинул на первое место в человеческом бытии Шопенгауэр. В философской антропологии XX в. – фрейдизме, экзистенциализме, персонализме – человек анализируется как неповторимая духовная самоопределенность. Это созвучно высказанным ранее взглядам В. Соловьева, который писал: «Плоть есть бытие, не владеющее собою, всецело обращенное наружу – пустота, голод, ненасытность, – бытие, расплывающееся во внешности и кончающееся реальным распаданием; в противоположность этому, дух – есть бытие по внутренним определениям, вошедшее в себя, самообладающее и действующее наружу собственною своею силою, не переходя во внешность, не теряясь и не разрешаясь в ней. Следовательно, самосохранение духа есть прежде всего сохранение его самообладания (Соловьев В. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 142–143).

Действительность человека (его реальный образ) не сводится к категории сущности, но включает в себя и особенности конкретно-исторического существования людей. Понятие существования шире по объему и богаче по содержанию, чем сущность. Существование человека охватывает не только все сущностные силы человека, но и многообразие его конкретных свойств, способ повседневной жизнедеятельности. Существование есть форма проявления сущности человека. Согласно Сократу, невозможно раскрыть природу человека теми же методами, что и природу физического предмета. Если не удалить все внешние и случайные черты человека, то нельзя обнаружить его сущность. Человек живет в новом измерении реальности. Животное существует среди предметов, человек действует с предметами. Он живет не просто в природно-предметной среде, но и в символической Вселенной. Мир символов – это пространство мифологии, языка, искусства и науки, окружающее род человеческий. В истории новой философии к правильному истолкованию человека наиболее полно приблизился О. Конт, который полагал, что изучать человека следует не в форме индивида, а в качестве субъекта, Причем определить его можно через понятие «человечество», а не наоборот.

Ученики и последователи Конта, по мнению Э. Кассирера, пренебрегали различием между социальной физикой и физиологией. Именно в марксистской философии человек предстал не просто как часть природы, но как высший продукт её развития, природное существо особого рода, изменяющее и созидающее его окружающую среду. Поэтому было выдвинуто важное положение о том, что человек – есть деятельное природное существо, обладающее жизненными силами, которые заложены в нем «в виде задатков и способностей». В качестве общего для всех людей условия, которое сделало человека человеком и стало неотъемлемым естественным фактором его бытия, был выделен труд. В его содержании проявляется специфика человеческой жизнедеятельности, с ним связано выявление сущности человека. Считали, что она «не есть абстракт, присущий индивиду, в своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 265).

В истории философии данная формулировка часто подвергалась односторонним интерпретациям, что порождало их справедливую критику. Причем часть философов считают, что в марксовском определении сущность человека отождествлена с наличными общественными отношениями конкретной социальной системы и не носит всеобщего характера. Другие считают, что понимание сущности неполно, поскольку сведено лишь к совокупности производственных отношений и не учитывает многогранности существования человека, особенностей его индивидуального бытия. Третьи доказывают, что высказанное положение не выражает активной, продуктивно-творческой деятельности человека. Безусловно, у учеников и последователей Маркса были и упрощенные социальные характеристики человека, встречалась и недооценка человеческой субъективности, индивидуальных потребностей и интересов. В условиях социалистического общества подобные мировоззренческие ориентации приводили к тому, что в политике человек, в основном, рассматривался только как средство достижения общественных целей, а в медицине зачастую стремились лечить не конкретного человека, а болезнь вообще. Однако, несмотря на это, в содержании марксова определения сущности человека в качестве существа социально-деятельного был и есть, как свидетельствует опыт развития всей мировой философии, достаточно обоснованный и правильный мировоззренческий ориентир – констатация места человеческого бытия в системе всеобщих связей.

В настоящее время широкое распространение в науке получает формулировка Кантом вопроса «что такое человек» в качестве основного вопроса философии. Современная новая философия исходит из того, что сущность человека состоит в его универсальности (см.: Гарпушина В.Е. Универсализм в философии и человек // Общественные науки и современность. 1991. № 5). Данным представлениям в какой-то мере созвучны мысли П. Тейяра де Шардена, когда он пишет, что возникновение жизни не носит случайного характера – это результат неизбежного процесса, взлет духа, увенчанного появлением человека. Концепцию духовной сущности человека наиболее полно в современной западной философии высказал и обосновал Э. Фромм.

Смещение акцента на исследование духовности в структуре человеческого бытия среди российских философов означает восстановление традиций русской философии, а также то, что они стремятся глубже и обстоятельнее раскрывать самую суть человека. В этом поиске особое место занимает философская антропология как наука о природных основаниях социальной жизни человека, среди важных проблем которой является вопрос о соотношении социального и биологического.