- •Раздел 5. Несинусоидальные периодические процессы в линейных электрических цепях

- •5.1. Основы метода расчета несинусоидальных процессов

- •5.1.1. Разложение несинусоидальной периодической функции в ряд Фурье

- •5.1.2. Действующие значения несинусоидальных периодических токов и напряжений

- •5.1.3. Мощность в цепи при несинусоидальных токе и напряжении

- •5.2. Расчет линейных цепей с несинусоидальными эдс

- •Раздел 6. Применение дифференциальных уравнений к расчету переходных процессов

- •6.1. Классический метод расчета переходных процессов.

- •6.1.1. Общие положения

- •6.1.2. Законы коммутации. Начальные условия

- •6.1.3. Расчет переходных процессов

- •6.1.4. Расчет переходных процессов в цепях с одним накопителем энергии - индуктивностью

- •6.1.5. Расчет переходных процессов в цепях с одним накопителем энергии - емкостью

- •6.1.6. Метод переменных состояния

- •6. 2. Применение интегрального преобразования Лапласа для расчета переходных процессов (операторный метод)

- •6.2.1. Основы операторного метода

- •6.2.2. Преобразование Лапласа

- •6.2.3.Операторные уравнения и схемы замещения элементов r, l, c

- •6.2.4. Схемы замещения электрических цепей

- •6.2.5. Законы Кирхгофа в операторной форме

- •6.2.6. Аналогии уравнений цепей постоянного тока, синусоидального тока в комплексной форме и переходных процессов, записанных в операторной форме

- •6.2.7. Переход от операторных токов к оригиналам

- •Методические указания

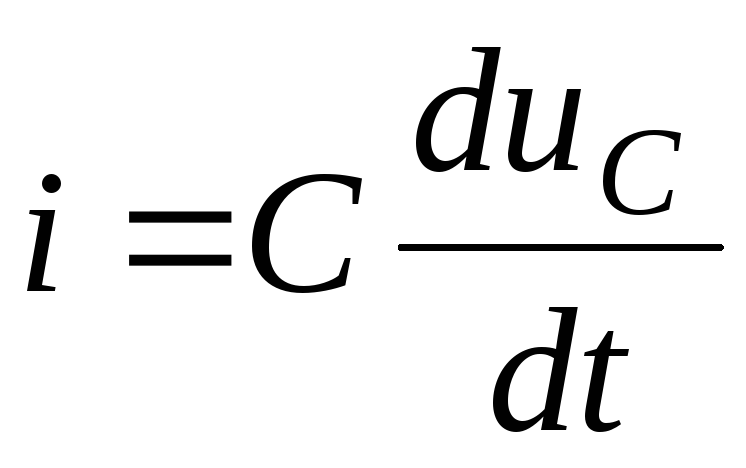

6.1.5. Расчет переходных процессов в цепях с одним накопителем энергии - емкостью

Электромагнитные процессы при переходном процессе в таких цепях обусловлены запасом электрической энергии в емкости С и рассеиванием этой энергии в виде тепла на активных сопротивлениях цепи. При составлении дифференциального уравнения следует в качестве неизвестной функции выбрать напряжениеuCна емкости. Следует отметить, что при расчете установившихся режимов, т. е. при определении начальных условий и принужденной составляющей, сопротивление емкости в цепях постоянного тока равно бесконечности.

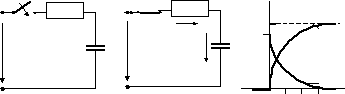

Пример 6.2.Включение последовательной цепиR,Cна постоянное напряжение.

Цепь (рис. 6.3, а), состоящая из последовательно соединенных сопротивленияR= 1000 Ом и емкостиС= 200 мкФ, в некоторый момент времени подключается к постоянному напряжениюU=60 В. Требуется определить ток и напряжение емкости в переходном процессе и построить графикиuC (t), i(t).

а б в

R

i R i, A

u, B

R

i R i, A

u, B

60

![]() 0.06

0.06

![]()

U C U C t = 0.02,c

![]() i

i

0 t 2t 3t t, с

Рис. 6.3

Решение. 1.Определяем начальные условия. Начальное условиеuC (-0) = 0, так как цепь до коммутации была отключена (полагаем достаточно длительное время).

2.Изображаем электрическую цепь после коммутации (рис. 6.3,б), указываем направления тока и напряжений и для нее составляем уравнение по второму закону Кирхгофа

![]() или

или

![]() .

.

3.Преобразуем

уравнение п.2 в дифференциальное. Для

этого, подставив вместо токаiизвестное уравнение![]() , получим:

, получим:

![]()

4.Решение уравнения (искомое напряжение на емкости) ищем в виде:

![]() .

.

5.Определяем![]() .

Так как в цепи постоянного тока в

установившемся режиме сопротивление

емкости равно бесконечности (при этом

.

Так как в цепи постоянного тока в

установившемся режиме сопротивление

емкости равно бесконечности (при этом![]() ),

то все напряжение будет приложено к

емкости. Поэтому

),

то все напряжение будет приложено к

емкости. Поэтому

uCпр=U=60 В.

6.Составляем однородное дифференциальное уравнение

![]()

решением которого

будет функция

![]()

7.Составляем

характеристическое уравнениеRCl+ 1= 0, корень которого равен![]()

Постоянная времени

![]()

8.Запишем

решение![]() .

.

9.Согласно второму закону коммутации и начальным условиям

![]()

10.Определим постоянную интегрированияАпутем подстановкиt=0 в уравнение п.8

![]()

![]()

Напряжение на емкости в переходном процессе

![]() В.

В.

11.Ток в цепи

можно определить по уравнению

или

по уравнению п. 2

![]()

Графики uC (t) иi(t) представлены на рис. 6.3,в.

6.1.6. Метод переменных состояния

Мгновенные значения токов и напряжения, определяющие энергетическое состояние электрической цепи, называются в данном методе переменными, а сам метод назван методом переменных состояния.

Этот метод основан на составлении системы дифференциальных уравнений и, как правило, численном их решении с помощью ЭВМ.

В качестве

неизвестных здесь следует принимать

переменные, которые не имеют разрывов,

т.е. за время

![]() не должно быть скачкообразного изменения

этих величин. Такими переменными,

следовательно, должны быть токiи потокосцепление

не должно быть скачкообразного изменения

этих величин. Такими переменными,

следовательно, должны быть токiи потокосцепление![]() в индуктивности, напряжение

в индуктивности, напряжение![]() и заряд

и заряд![]() на емкости. В противном случае при

численном решении производных в точках,

где имеется разрыв, возникает бесконечно

большая величина, что недопустимо.

на емкости. В противном случае при

численном решении производных в точках,

где имеется разрыв, возникает бесконечно

большая величина, что недопустимо.

Существуют различные численные методы расчета дифференциальных уравнений. Это методы Эйлера, Рунге-Кутта и другие, которые отличаются друг от друга точностью расчета, объемом и временем вычислений. При этом, чем больше точность вычислений, тем больше требуется времени для решения.

Расчет методом переменных состояния рекомендуется вести в следующей последовательности:

1. Определить начальные условия.

2. Составить систему дифференциальных уравнений.

3. Все переменные

в уравнениях п.2 выразить через токи

![]() или потокосцепления

или потокосцепления![]() в индуктивностях и напряжения

в индуктивностях и напряжения![]() или заряды

или заряды![]() на емкостях.

на емкостях.

4. Все уравнения п.3 свести к нормальной форме Коши.