- •В. Е. Поляков

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Основы взаимодействия различных видов излучений с веществом

- •1.1. Ядерное взаимодействие

- •1.1.1. Взаимодействие нейтронов с веществом

- •1.1.2. Взаимодействие заряженных частиц

- •1.1.3. Ядерные реакции при взаимодействии гамма-излучения

- •Пороги фотоядерных реакций для изотопов некоторых химических

- •Максимальные значения сечений фотоядерной реакции для ряда

- •1.2. Электромагнитное взаимодействие

- •1.2.1. Взаимодействие гамма-излучения

- •Энергия k-краев поглощения для ряда химических элементов

- •Взаимодействие рентгеновского излучения

- •Взаимодействие излучения ультрафиолетового, инфракрасного и видимого спектральных диапазонов

- •Взаимодействие излучения видимого спектрального диапазона с веществом

- •Взаимодействие инфракрасного излучения с веществом

- •Взаимодействие излучения радиочастотного диапазона

- •Глава 2. Метод масс-спектроскопии в задачах контроля металлов, сплавов и лома

- •2.1. Физическая сущность метода масс-спектроскопии с лазерной ионизацией вещества

- •Масс-спектрографе с двойной фокусировкой, и фотометрическая кривая этой спектрограммы (б) и области массового числа

- •2.2. Принципы взаимодействия импульсного лазерного излучения с веществом мишени

- •2.3. Типы лазеров и их параметры

- •2.4. Метод масс-спектроскопии с лазерной ионизацией вещества

- •2.5. Масс-спектрометры – средства контроля металлов, сплавов и лома

- •2.6. Типы масс-анализаторов, используемые в масс-спектрометре

- •2.7. Основы методики идентификации элементного состава вещества с использованием лазерного ионизатора и время-пролетного динамического масс-анализатора

- •2.8. Эмиссионные спектроскопы для экспертного спектрального анализа черных и цветных металлов

- •2.8.1. Многоканальный эмиссионный спектрометр дсф-71 (ls-1000)

- •Составные части прибора имеют следующие особенности:

- •Технические характеристики

- •2.8.2. Многоканальный эмиссионный спектрометр серии мфс

- •Технические характеристики:

- •Источник возбуждения спектра – универсальный генератор угэ-4:

- •Унифицированная система управления и регистрации:

- •Источники питания:

- •Вопросы для самопроверки знаний по главе 2

- •Глава 3. Физические основы γ-флуоресцентного контроля металлов, сплавов, лома

- •3.1. Рентгеновские лучи

- •3.2. Рентгеновские спектры

- •Рентгеновская спектроскопия

- •Рентгеновская аппаратура. Рентгеновская камера и рентгеновская трубка

- •Рентгеновский гониометр

- •3.6. Рентгеновский дифрактометр

- •3.7. Рентгенофлуоресцентный кристаллдифракционный сканирующий вакуумный «Спектроскан-V»

- •3.8. Спектрометр рентгенофлуоресцентный кристалл-дифракционный сканирующий портативный «Спектроскан»

- •3.9. Спектрометр рентгенофлуоресцентный кристалл-дифракционный сканирующий портативный «Спектроскан-lf»

- •3.10. Основы методики идентификации элементного состава неизвестного вещества и определение концентрации ингредиентов с использованием метода гамма-флуоресцентного анализа

- •3.11. Методика безэталонного рентгеноспектрального анализа сталей

- •3.11.1. Методика анализа углеродистых сталей

- •3.11.2. Методика определения содержании металлов в питьевых, природных и сточных водах при анализе на сорбционных целлюлозных дэтата-фильтрах

- •3.11.3. Методика определения содержания металлов в порошковых пробах почв

- •Вопросы для самопроверки знаний по главе 3

- •Глава 4. Приборы и методы таможенного контроля состава металлов, сплавов, лома с использованием методов вихревых токов

- •4.1. Основы теории вихревых токов

- •4. 2. Распределение вихревых токов

- •4.3. Характеристики вещества и поля

- •4.4. Физические принципы метода вихревых токов (вт)

- •4.5. Области применения и классификация методов вихревых токов

- •Датчики и характерные физические процессы

- •4.7. Некоторые типовые конструкции датчиков

- •Контроль и влияние примеси на электропроводность некоторых металлов

- •Меди (б)

- •Электропроводность и температурный коэффициент некоторых

- •4.9. Методы и приборы измерения электропроводности немагнитных металлов

- •4.10. Общие положения. Порядок проведения измерений

- •4.11. Элементы методики исследования и выбор материала для контроля

- •Вопросы для самопроверки знаний по главе 4

- •Глава 5. Ультразвуковые методы контроля металлов, сплавов, лома и руд

- •5.1. Классификация акустических методов контроля

- •5.2. Ультразвуковая аппаратура

- •Подготовка к контролю

- •Порядок проведения контроля

- •5.3. Ультразвуковая аппаратура в неразрушающем контроле

- •5.4. Ультразвуковые преобразователи

- •5.5. Определение типа металла, сплава, лома по измерению скорости распространения упругих волн

- •Вопросы для самопроверки знаний по главе 5

- •Глава 6. Классификация радиометрических методов контроля состава руд

- •6.1. Методы определения элементного состава полезных ископаемых по спектрометрии вторичных излучений

- •6.2. Методы, основанные на взаимодействии гамма- или рентгеновского излучения с электронными оболочками атомов или ядрами атомов элементов

- •6.3. Методы, основанные на спектрометрии гамма-излучения, возникающего при различных ядерных реакциях нейтронов с веществом

- •Методы определения естественной радиоактивности пород, содержащих радиоактивные элементы

- •6.5. Люминесцентные методы контроля состава руд

- •6.6. Фотометрические методы контроля состава руд

- •6.7. Радиоволновые методы контроля руд

- •6.8. Технология сортировки руды

- •Вопросы для самопроверки знаний по главе 6

- •Заключение

- •Список используемой литературы:

- •Предметный указатель

- •Оглавление

- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 5

Пороги фотоядерных реакций для изотопов некоторых химических

элементов Таблица 1.1.3.1

|

Изотоп |

Порог реакции, МэВ |

Изотоп |

Порог реакции. МэВ |

|

6Li 9Be 13C 25Mg 29Si 57Fe 65Cu 67Zn 82Se |

5,35 1,67 4,95 7,25 8,45 7,75 10,00 7,00 9,80

|

91Zr 93Nb 97Mo 113Cd 118Sn 133Cs 181Ta 184W 208Pb 209Bi |

7,20 8,70 7,10 6,50 9,10 9,05 7,60 6,25-7,15 7,40 7,40 |

Максимальные значения сечений фотоядерной реакции для ряда

химических элементов Таблица 1.1.3.2

|

Химический элемент |

Максимальное сечение, барн |

Химический элемент |

Максимальное сечение, барн | |

|

Be |

0.002 |

Мо |

0.240 | |

|

С |

0,013 |

РЬ |

0.850 | |

|

Me |

0.012 |

Bi |

0.940 | |

|

Мn |

0,081 |

Zn |

0.102 | |

|

Fe |

0.074 |

Со |

0.125 | |

|

Сu |

0,100 |

| ||

1.2. Электромагнитное взаимодействие

Электромагнитное

взаимодействие так же как и ядерное

взаимодействие относится к числу

интенсивных взаимодействий природы,

хотя оно и слабее ядерного. Переносчиками

этого взаимодействия являются кванты

электромагнитного излучения, которые

в зависимости от их происхождения и

энергии называют фотонами, рентгеновским

излучением,

![]() -квантами,

а также радиоволнами. Кванты

электромагнитного излучения возникают

в результате взаимодействия электрического

заряда с окружающим его электромагнитным

полем. Оценка интенсивности электромагнитного

взаимодействия показывает, что оно

в 102

- 103

раз слабее ядерного и процессы так

называемого электромагнитного

распада протекают в

102

- 103

раз медленнее ядерных процессов

[23].

-квантами,

а также радиоволнами. Кванты

электромагнитного излучения возникают

в результате взаимодействия электрического

заряда с окружающим его электромагнитным

полем. Оценка интенсивности электромагнитного

взаимодействия показывает, что оно

в 102

- 103

раз слабее ядерного и процессы так

называемого электромагнитного

распада протекают в

102

- 103

раз медленнее ядерных процессов

[23].

1.2.1. Взаимодействие гамма-излучения

В

предыдущем параграфе был рассмотрено

взаимодействие с веществом

![]() -излучения

с энергией более 10 МэВ, сопровождающееся

протеканием ядерных реакций типа (

-излучения

с энергией более 10 МэВ, сопровождающееся

протеканием ядерных реакций типа (![]() ,n),

(

,n),

(![]() ,p)

и (

,p)

и (![]() ,

,![]() ).

В области энергий

).

В области энергий

![]() -квантов

в пределах от 0,01 до 0,5 МэВ преобладающим

видом взаимодействия являетсяфотоэлектрическое

поглощение или

фотоэффект,

а

также рассеяние

-квантов

в пределах от 0,01 до 0,5 МэВ преобладающим

видом взаимодействия являетсяфотоэлектрическое

поглощение или

фотоэффект,

а

также рассеяние

![]() -излучения

[24].

-излучения

[24].

Фотоэффектом

называется

такой процесс взаимодействия

![]() -кванта

с атомом вещества, при котором одному

из электронов передается вся энергия

-кванта

с атомом вещества, при котором одному

из электронов передается вся энергия![]() -кванта.

При этом электрон выбивается за пределы

атома с кинетической энергией:

-кванта.

При этом электрон выбивается за пределы

атома с кинетической энергией:

![]()

![]() ,

(1.2.1.1)

,

(1.2.1.1)

где

Еу

- энергия

![]() -кванта;

-кванта;![]() - потенциал ионизацииi-й

оболочки атома.

- потенциал ионизацииi-й

оболочки атома.

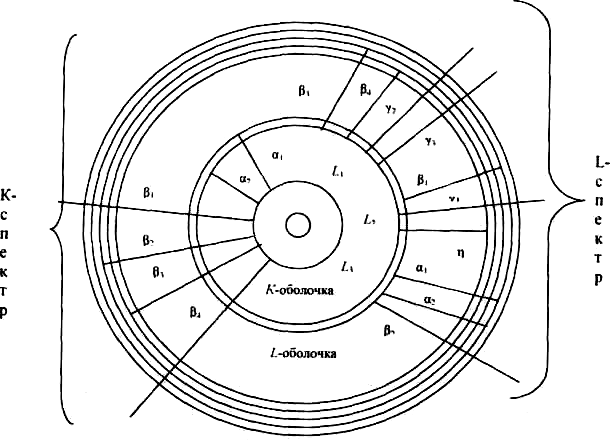

Согласно модели Бора электроны, окружающие ядро атома, располагаются в определенном порядке по концентрическим оболочка K,L,M,N и.т.д., составляющим определенные энергетические уровни (рис. 1.2.1.1).

Фотоэффект

возможен на связанном с атомом электроне

и только в том случае, когда энергия

![]() -квантаЕу

превосходит

величину потенциала ионизации этой

электронной оболочки

-квантаЕу

превосходит

величину потенциала ионизации этой

электронной оболочки

![]() .

Следовательно, если Еу

<IК,

то

фотоэффект возможен только на L-,

М-, N-,

... оболочках

и невозможен на K-оболочке.

В случае, когда Еу

<IL,

то

фотоэффект возможен лишь на М-,

N-,

...

и т.д. электронных оболочках и невозможен

на К-

и

L-оболочках

и т.д.

.

Следовательно, если Еу

<IК,

то

фотоэффект возможен только на L-,

М-, N-,

... оболочках

и невозможен на K-оболочке.

В случае, когда Еу

<IL,

то

фотоэффект возможен лишь на М-,

N-,

...

и т.д. электронных оболочках и невозможен

на К-

и

L-оболочках

и т.д.

M-оболочка

Рис. 1.2.1.1. Модель атома и схема основных переходов для К- и L-серий характеристического рентгеновского излучения

Вероятность

фотоэффекта характеризуется атомным

коэффициентом фотопоглощения![]() ,

который

представляет собой относительное

ослабление пучка

,

который

представляет собой относительное

ослабление пучка

![]() -лучей

сечением 1 см2,

приходящееся на один атом вещества.

Зависимость атомного коэффициента

фотопоглощения от энергии

-лучей

сечением 1 см2,

приходящееся на один атом вещества.

Зависимость атомного коэффициента

фотопоглощения от энергии

![]() -квантов

и атомного номераZ

определяется законом Ионссона, и с

некоторым приближением его можно

выразить формулой

-квантов

и атомного номераZ

определяется законом Ионссона, и с

некоторым приближением его можно

выразить формулой

![]() ,

(1.2.1.2)

,

(1.2.1.2)

где

С

-

постоянная, меняющаяся скачкообразно

при переходе энергии фотонов через

значения потенциалов ионизации

электронных оболочек атома;

![]() -

длина волны фотонов, которую можно

определить

-

длина волны фотонов, которую можно

определить

по формуле:

![]() ,

(1.2.1.3)

,

(1.2.1.3)

Однако для более точных расчетов используют формулы Вальтера

![]() ,

при λ < λK

,

,

при λ < λK

,

![]() ,

при λK

<

λ < λL1

, (1.2.1.4)

,

при λK

<

λ < λL1

, (1.2.1.4)

где

λK

и

λL1

- длина

волны, соответствующая К-

и

L-краям

поглощения вещества с атомным номером

Z;

к-

длина

волны фотонов. Итак, чем меньше связь

электрона с атомом по сравнению с

энергией![]() -кванта,

тем менее вероятен фотоэффект. При малыхZ

электроны легких элементов связаны

кулоновскими силами ядра слабее, чем в

тяжелых элементах. Поэтому фотоэффект

особенно существенен для тяжелых

элементов, где он идет с заметной

вероятностью даже при высоких энергиях

-кванта,

тем менее вероятен фотоэффект. При малыхZ

электроны легких элементов связаны

кулоновскими силами ядра слабее, чем в

тяжелых элементах. Поэтому фотоэффект

особенно существенен для тяжелых

элементов, где он идет с заметной

вероятностью даже при высоких энергиях

![]() -квантов,

а для легких элементов он становится

заметным только при относительно

небольших энергиях

-квантов,

а для легких элементов он становится

заметным только при относительно

небольших энергиях![]() -квантов.

Сечение фотоэффекта на электронахK-оболочки

можно подсчитать с помощью формул:

-квантов.

Сечение фотоэффекта на электронахK-оболочки

можно подсчитать с помощью формул:

![]()

![]() (1.2.1.5)

(1.2.1.5)

Это обстоятельство определяет все основные свойства фотоэффекта: ход сечения с энергией, соотношение вероятностей фотоэффекта на разных электронных оболочках и зависимость сечения от заряда среды.

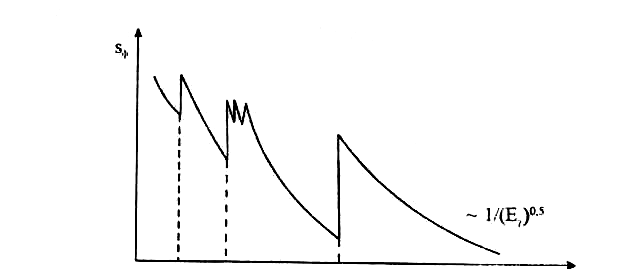

На

рис. 1.2.1.2 изображен ход сечения фотоэффекта

с энергией

![]() -квантов.

-квантов.

Рис

1.2. 1.2. Ход

сечения фотоэффекта с ростом энергии

![]() -квантов.

-квантов.

Приведенная

зависимость показывает, что при больших

энергиях

![]() -квантов

(для которых все электроны связаны)

сечение мало. Уменьшение энергииЕу

приводит

к росту сечения, сначала по закону 1/Ey

а

затем по мере приближения Ey,

к потенциалу ионизации K-оболочки

IК

по

более сильному закону (1/Ey)7/2.

-квантов

(для которых все электроны связаны)

сечение мало. Уменьшение энергииЕу

приводит

к росту сечения, сначала по закону 1/Ey

а

затем по мере приближения Ey,

к потенциалу ионизации K-оболочки

IК

по

более сильному закону (1/Ey)7/2.

Рост

сечения продолжается до тех пор, пока

Еу

не

станет равной IК.

При

Еy<

IК

фотоэффект

на K-оболочке

становится невозможным, и сечение

фотоэффекта определяется только

взаимодействием

![]() -кванов с электронами последующихL-,

М-,... оболочек.

Электроны этих оболочек связаны с атомом

слабее, чем электроны K-оболочки,

поэтому при равных энергиях

-кванов с электронами последующихL-,

М-,... оболочек.

Электроны этих оболочек связаны с атомом

слабее, чем электроны K-оболочки,

поэтому при равных энергиях

![]() -квантов вероятность фотоэффекта

электрона сL-оболочки

и тем более с M-оболочки

существенно меньше, чем с K-оболочки.

В связи с этим на кривой сечения при Еу

=

IК

наблюдается

резкий скачок.

-квантов вероятность фотоэффекта

электрона сL-оболочки

и тем более с M-оболочки

существенно меньше, чем с K-оболочки.

В связи с этим на кривой сечения при Еу

=

IК

наблюдается

резкий скачок.

При

Еу

< 1К

сечение

фотоэффекта начинает расти снова, т.к.

опять возрастает относительная связность

электрона

![]() Рост прекращается приЕу

=

IL,

где

наблюдается новый резкий скачок сечения,

и т.д. Характерные точки разрыва при

IK,IL,

IM

на рис. 1.2.1.2 называются краями

поглощения и определяются значением

энергии связи соответствующей

оболочки. Относительный вклад в сечение

фотоэффекта на L-,

М- и

других оболочках невелик. Расчет дает

для отношения сечений фотоэффекта

на разных оболочках значения:

Рост прекращается приЕу

=

IL,

где

наблюдается новый резкий скачок сечения,

и т.д. Характерные точки разрыва при

IK,IL,

IM

на рис. 1.2.1.2 называются краями

поглощения и определяются значением

энергии связи соответствующей

оболочки. Относительный вклад в сечение

фотоэффекта на L-,

М- и

других оболочках невелик. Расчет дает

для отношения сечений фотоэффекта

на разных оболочках значения:

![]()

В табл. 1.2.1.1 приведены энергии K-краев поглощения для ряда химических элементов, которые свидетельствуют о том, что фотоны энергией от 1 до 3 кэВ имеют низкую проникающую способность.

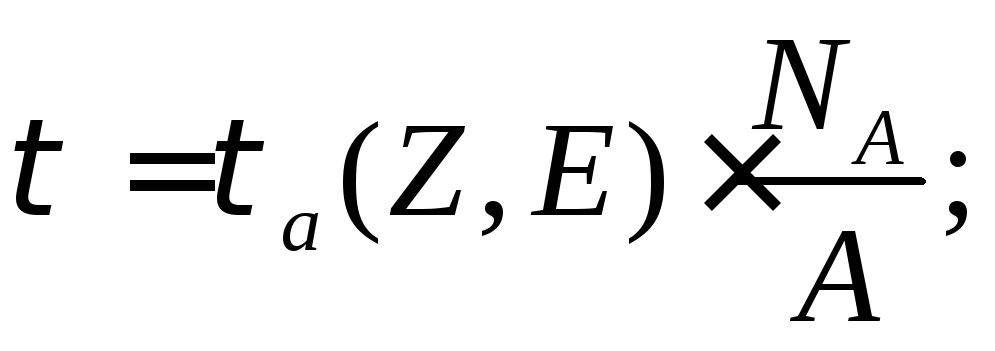

Фотоэффект

является главным механизмом поглощения

мягкого

![]() -излучения в тяжелых веществах. Массовый

коэффициент ослабления

-излучения в тяжелых веществах. Массовый

коэффициент ослабления![]() -квантов

в результате фотоэлектрического

поглощения для од-нокомпонентных и

многокомпонентных веществ определяется

соответственно формулами

-квантов

в результате фотоэлектрического

поглощения для од-нокомпонентных и

многокомпонентных веществ определяется

соответственно формулами

(1.2.1.6)

(1.2.1.6)

![]() ,

(1.2.1.7)

,

(1.2.1.7)

где

![]() -

соответственно порядковый номер,

относительная атомная масса и массовая

доляi-элемента;

суммирование в уравнении (1.2.1.7) проводится

по всем элементам, входящим в состав

изучаемого вещества.

-

соответственно порядковый номер,

относительная атомная масса и массовая

доляi-элемента;

суммирование в уравнении (1.2.1.7) проводится

по всем элементам, входящим в состав

изучаемого вещества.