- •1.1. Системно-синдромологический подход в клинике сексуальных расстройств

- •1.2. Классификация

- •2.1. Клиническая физиология

- •2 Частная сексопатология

- •2.1.2. Роль гипоталамо-гипофизарного комплекса в обеспечении половых функций

- •3 Частная сексопатология

- •2.1.3.1. Стероидные гормоны,

- •2.1.3.2. Физиологическое действие стероидных гормонов

- •2.1.3.3. Действие половых гормонов

- •4 Частная сексопатология

- •2.2. Семиотика расстройств

- •2.2.1. Основные лабораторные методы диагностики 2.2.1.1. Исследование эякулята

- •2.2.1.2. Биопсия тестикулярноп ткани

- •2.2.1.3. Оценка нейрогуморальной составляющей копулятивного цикла

- •5 Частная сексопатология

- •2.2.1.3.3. Определение эстрогенов в моче

- •2.2.1.3.4. Определение 17-оксикортикостероидов в моче

- •2.3. Семиотика расстройств

- •1 2 3 4

- •2.3.2.1. Температурный тест

- •2.3.2.2. Симптом «зрачка»

- •6 Частная сексопатология

- •2.3.2.3. Кольпоцитодиагностикл

- •2.4. Лечебные методы,

- •2.4.1.1. Применение гормональных препаратов

- •2.4.1.1.1. Заместительная терапия гормональными препаратами

- •2.4.1.1.2. Применение гормонов в качестве стимуляторов

- •2.4.1.1.2.1. Эффект отдачи (rebound phenomenon)

- •2.4.1.1.2.2. Специфическая стимуляция гонадотропными гормонами

- •7 Частная -сексопатология

- •2.4.1.1.2.3. Перспективы лечебного применения гипоталампческих нейрогормонов

- •2.4.1.2. Применение антитестикулярной цитотоксической сыворотки

- •2.4.1.3. Неспецифическая стимуляция при расстройствах нейрогуморальной составляющей

- •2.4.1.3.1.1. Женьшень

- •2.4.1.3.1.2. Элеутерококк

- •2.4.1.3.1.3. Лимонник китайский

- •2.4.1.3.1.4. Аралия маньчжурская, сапарал

- •Ds. По 10—20 капель в первой половипе дня

- •2.5 Расстройства

- •2.5.1.1. Биологическая детерминация пола

- •2.5.1.2. Общая патология дифференцировки пола

- •2.5.1.3. Клинические формы врожденной патологии полового развития

- •2.5.1.3.1.1. «Чистая» агенезия гонад

- •2.5.1.3.1.2. Агенезия гонад при синдроме Шерешевского—Тернера

- •2.5.1.3.1.3. Внутриутробный анорхизм

- •10 Частная сексопатология

- •2.5.1.3.2.2. Синдром

- •2.5.1.3.2.3. Синдром дисгенезии яичников

- •2.5.1.3.3.1. Синдром неполной маскулинизации

- •2.5.1.3.3.2. Синдром тестикулярной феминизации

- •2.5.1.3.3.3. Синдром Рокитанского—Кюстера

- •2.5.1.3.4.1. Врожденный адрено-генитальный синдром (вагс)

- •11 Частная сексопатология

- •2.5.1.3.4.2. Врожденный адреногенитальный синдром (вагс) у мужчин

- •2.5.1.3.4.3. Диагностика и дифференциальная диагностика вагс

- •2.5.1.3.4.4. Лечение больных с вагс

- •2.5.1.3.4.5. Выбор пола у больных с вагс н их диспансеризация

- •2.5.2.1. Нарушения половых функций у мужчин при патологии мозгового звена нейрогуморальной составляющей

- •12 Частная сексопатология

- •2.5.2.1.1.1. Диагностика и дифференциальная диагностика у больных с нарушением половых функций гипоталамического генеза

- •2.5.2.1.1.2. Лечение больных с нарушением половых функций при поражениях гипоталамуса

- •2.5.2.2. Нарушения функций гипофиза и половые расстройства

- •2.5.2.2.1.1. Гипофизарный нанизм

- •13 Частная сексопатология

- •2.5.2.2.2. Патология гипофиза, связанная с повышенной продукцией гормонов

- •2.5.2.2.2.1. Пролактинома

- •2.5.2.2.2.2. Акромегалия

- •2.5.2.3.1.1. Крипторхизм

- •2.5.2.4. Сексуальные расстройства

- •14 Частная сексопатология

- •2.5.2.6. Нарушения половых функций при сахарном диабете

- •2.5.2.8. Первичип-сексологические плюригландулярные синдромы расстроит тв нейрогуморальной составляющей

- •2.5.2.8.1.1. Ускоренное пубертатное развитие

- •15 Частная сексопатология

- •2.5.2.8.1.2. Задержка и дисгормония пубертатного развития

- •16 Частная сексопатология

- •17 Частная сексопатология

- •2.5.2.8.3. Расстройства нейрогуморальной составляющей, вызванные производственными интоксикациями, воздействием ионизирующего облучения и применением лекарственных средств

- •2.5.3.1. Нарушения половых функций при патологии мозгового звена нейрогуморальной составляющей

- •2.5.3.2. Нарушения функций гипофиза и половые расстройства

- •2.5.3.2.1.1. Послеродовой гипопитуитаризм (синдром Шихена)

- •2.5.3.2.1.2. Болезнь Симмондса

- •2.5.3.2.2.1. Синдром персистирующей лактореи-аменореи (пла)

- •2.5.3.3. Сексуальные расстройства

- •18 Частная сексопатология

- •2.5.3.4. Сексуальные расстройства

- •2.5.3.5. Половые расстройства при гипотиреозе

- •19 Частная сексопатология

- •19* 291

- •I. Периода юношеской гиперсексуальности, замести- тельная

- •II. Фрустрационная, подражательная

- •III. Ранняя допубертатная, персевераторно-обсессивпая

- •1.2.1. Патогенетическая классификация 15

- •2. Нейрогуморальиая составляющая копулятивного цикла и ее патология 17

- •2.1. Клиническая физиология нейрогуморальной составляющей копуля- тивного цикла 17

- •2.2. Семиотика расстройств нейрогуморальной составляющей у мужчин

- •2.2.1. Основные лабораторные методы диагностики 55

- •2.2.1.1.1. Диагностическая оценка эякулята 61

- •2.3. Семиотика расстройств нейрогуморальной составляющей у жепщин (и. Л. Ботнева)

- •На 1984 г.

- •В двух томах Том 1

- •1.19; 1,58; 1,57/1,50; 1,79; 2,31/1,27; 1Д6; 1,36/1,01-4,34/5,60/4,39-15,34. Экзальтационный вариант 1,73; 1,81; 1,52/1,89; 1,87; 0,94/1,56; 1,69; 0,91/1,00-5,06/4,70/4,16-14,92.

17 Частная сексопатология

249»

вых признаков сексуального расстройства, — от 28 до 69 лет. Основные жалобы больных: недостаточность эрекций (49,3%), ослабление полового влечения (30,3%), расстройства эякуляции и оргазма — затруднения в наступлении эякуляции и оргазма вплоть до полного их отсутствия, притупление Vorlust, Wollust и оргазма (15,9%), ускорение эякуляции (4,5%). По сравнению с первичной задержкой пубертата ослабление либидо (составляющее патогенетический корень обоих синдромов) здесь переместилось с 5-го на 2-е место, а симптоматологические варианты снижения и дезинтеграции эяку-ляторно-оргастических расстройств более многочисленны. Еще более показательным и красноречивым в этом смысле оказывается распределение симптомов, которыми манифестировало все нарушение. Как первое проявление, обратившее на себя внимание больного, чаще других фигурировало снижение полового влечения (38,3%), на втором месте по частоте стояло ускорение эякуляций (у 38,1% больных) и им намного уступали и ослабление эрекций (13,7%), и чрезмерная длительность сношения с затруднениями эякуляции (9,9%). В этом ранжировании особенно четко выступает патогенетическая роль ключевого симптома — ослабления либидо. Наряду с этим очень высокая частота ускорения эякуляций, отстающая от снижения либидо лишь на 0,2%, свидетельствует о намного лучшей сохранности защитных резервов в начальной фазе расстройства, так как сдвиг в сторону ускорения или основной парадокс ускоренной эякуляции, по своей биологической (а точнее, биоэнергетической) сущности есть проявление компенсаторное, свидетельствующее о здоровье и действующее в пользу сохранения популяции и вида [62, с. 140]. Характерно также, что в начальных (разах нарушения эякуляции (48%) и снижение либидо (38,3%) оттесняют нарушения эрекций на последнее место (13,7%).

Для уяснения некоторых наиболее специфических для рассматриваемого синдрома особенностей необходимо вспомнить, что у многих больных после формирования понятийной и платонической стадий либидо не достигает специфически мужской, оргастически акцентуированной стадии сексуального либидо, которое задерживается на стадии либидо эротического. Эротическое либидо проявляется даже у мужчин акцентуацией таких по сути «девических» черт, как нежность и ласковость. Когда подружки, утешая в несчастье или обиде, прибегают в первую очередь к тактильным ласкам, обнимают одна другую, гладят волосы, шею и обмениваются поцелуями, будучи искренне убеждены, что действуют в рамках чисто житейских, не только девочки, но и женщины не осознают, что корни этих действий уходят в глубины подсознательных, унаследованных реакций, сплетающихся с проявлениями родительской заботы как одним из самых облигатных компонентов инстинкта воспроизведения. К этому обычно добавляются словесные утешения, пронизанные предельной доверительностью, передаваемой прерывающимся от волнения и сочувствия голосом. В подобного рода житейских обидах и микротрагедиях, обязательно переживаемых любой нормальной девочкой, девушкой, а иногда и молодой женщиной, формируются психофизиологиче-

ские «блоки», которые несколько позже и совсем в другой ситуации — при интимном общении с мужчиной — определяют у женщины* потребность в нежности и ласке, хотя бы на первых этапах отвечающей стилю и форме психофизиологических блоков, сложившихся на предыдущих фазах эмоционального общения со сверстницами-

Однако у «нормального» мужчины при сильной половой конституции период юношеской гиперсексуальности проходит, как цунами» сметая все проявления эротического либидо, и очень быстро завершается установлением чисто мужской модели сексуальной одержимости, нацеленной на овладение, с феноменом Тарханова и резка выраженной сексуальной агрессивностью, фокусированной на гениталиях и оргазме. Свойственные молодой женщине эмоциональная открытость, незащищенность и даже ранимость, ее потребность в словесной и тактильной ласке, сигнализирующей готовность заботиться о любимых, — все это очень многим «нормальным» молодым мужчинам остается недоступным. Культивировавшийся веками и воспитываемый у мальчиков социальный стереотип мужественности, сплавляясь с феноменом Тарханова, начисто лишает значительную часть «нормальных» молодых мужчин возможности понять, что естественное и скорейшее пробуждение сексуальности у женщин обеспечивается преобладанием на первых этапах общей, экстрагениталыюй ласки, а брутальность и чрезмерная генитальная направлевность лишь блокируют, иногда временно, а иногда и навсегда, формирование у женщины зрелой сексуальности с гармоничным соотношением понятийного, романтического, эротического и сексуально-чувственного аспектов, органично сливающихся со всей системой морально-этических ценностей ориентации личности.

Один из самых широко распространенных парадоксов сексологии заключается в том, что мужчины с определенной изначальной

задержкой пубертатного развития обеспечивают гармоничное

фор-

мироваыие

сексуальности у своих жен вернее и

раньше, чем их

конституцией (табл. 6). И. Л

Бот-

251

являют в ситуации интимного сближения типично женские черты — «они подолгу проводят предварительные ласки (Vorspiel), воздействуя преимущественно или даже исключительно на экстрагениталь-ные эрогенные зоны и испытывая именно в этих фазах наибольшее наслаждение. Для многих из них эта особенность оставалась неосознанной (им не с чем было сравнивать), однако их жены, имевшие добрачные половые связи, сравнивая стиль интимной близости своих мужей и любовников (обладавших «нормальным» мужским темпераментом), давали этой их особенности самую положительную оценку. Эта своеобразная диалектика слабости, оборачивающейся преимуществом, способствовала формированию оптимистической оценки л стабилизации брачных отношений многих семейных пар. Из всех больных со стержневым синдромом инволюционного снижения только 11% более или менее осознавали свою принадлежность к разряду менее одаренных природой в сексуальном отношении и только 5% имели преходящие неудачи при первых половых актах, т. е. в 13 раз реже (66%), чем эпидемиологически обследованные здоровые мужчины (P. Hertoft, 1967); у подавляющего большинства больных этой группы (84%) до появления симптомов инволюционного снижения пикаких сомнений в сексуальном благополучии не возникало. Очень показательно, что когда из гериатрически обследованных ■Фриманом мужчин 51% оценивали свои половые возможности на протяжении жизни как отличные, 35%—как хорошие, 10%—как удовлетворительные и только 4% — как низкие, исследователь не поверил собственным данным и начал искать погрешности в своей .методике обследования [387].

Однако, как выявилось на наших больных с ключевым синдромом инволюционного снижения, именно их повышенная способность пробуждать дремлющую сексуальность у большего процента женщин, чем это удается мужчинам с более высокими конституциональными показателями, в некоторых случаях оборачивается в конечном счете против них самих. После пробуждения сексуальности у женщины иногда формируется настолько высокая сексуальная требовательность (не умеряемая заботами о детях, быте, профессиональными обязанностями и т. д.), что удовлетворить ее муж оказывается не в состоянии.

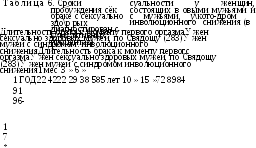

Клинические варианты рассматриваемого синдрома, как указывалось в пропедевтической части руководства [239, с. 269—273], четко делятся на следующие разновидности: 1) вариант спокойного угасания (44,1%) с равномерным снижением всех сексуальных проявлений при самом раннем и наиболее выраженном снижении полового влечения; 2) экзалътационный вариант (30,1%) с ускорением эякуляций как ведущим симптомом; 3) ажитированно-невротический вариант (25,8%) с преобладанием подчеркнутой эмоционально-личностной реакции на самые незначительные отклонения от привычного стереотипа сексуальных проявлений. К этому следует добавить еще ретардационно-анэякуляторный вариант с преобладанием ejaculatio tarda вплоть до отсутствия эякуляций (обычно сочетается с указанными выше вариантами).

Диагностика синдрома инволюционного снижения и дезинтеграции половой активности по формализации уступает лишь синдрому первичной задержки и дисгармонии пубертата. Обязательным условием идентификации рассматриваемого синдрома является установление первичной задержки или дисгармонии пубертатного развития (обеспечиваемое шкалой векторного определения половой конституции) . Другое облигатиое условие диагностики — период успешной половой жизни, продолжительность которого измеряется годами. Из специфически сексопатологических приемов диагностики установление обобщенного синдрома и особенно идентификация клинических вариантов облегчаются анализом цифрового ряда СФМ [239, с. 267— 272] 1 и вычерчиванием индивидуального графика возрастной динамики половой активности, наносимого! на типовую сетку. [239, рис. 52, с. 1943.

, Дифференциальная диагностика синдрома благодаря опоре на формализованные критерии (индексы шкалы векторного определения половой конституции, профиль СФМ, отклонения от типовой кривой возрастпой динамики :толовой активности и др.) особых затруднений не вызывает. Варне нт спокойного угасания, характеризуемый самым низким значением показателя I шкалы СФМ (уровень либидо) и суженным диапазоном колебаний между наибольшим и наименьшим показателям! всего ряда в сочетании с низким суммарным показателем СФМ (порядка 15), следует дифференцировать с сексуальными расстройствами при некоторых формах шизофрении [241, 242]. В отличие от инволюционного синдрома, для них характерно раннее снижение псловой предприимчивости, ощущение «измененности», резонерство при изложении мотивов, объясняющих снижение половой активности, и все это — на фоне «холодности» и уже упоминавшейся ранее сексуальной квазипотребности. Экзальтационный вариант необходимо дифференцировать с постабстинентным ускорением эякуляций у сексологически здоровых мужчин, синдромами эякуляторной составляющей и соответствующим вариантом невроза ожидания (см. ниже). Отграничение ажитирован-но-невротического варианта от широкого спектра невротических нарушений рассмотрено после описания соответствующих синдромов.

В лечении синдрома инволюционного снижения одно из самых серьезных препятствий — широко ра зпространенное предубеждение против сексуальных проявлений, если они выходят за рамки прокре-ации. Серьезные трудности на пути к эффективной реабилитации обусловливаются и отрицательной психологической установкой некоторой части сексопатологов, проявляющих диагностическую зоркость главным образом в распознавании: противопоказаний к проведению у больных преклонного возраста лечебных мероприятий. Сексопатологу часто приходится преодолевать предубеждение у жены пациента, непоколебимо уверенной, что поскольку у них не только взрослые дети, но и внуки, они с мужем «свое дело сделали» и сексуальные реакции у супруга не более чем излишество, которое приличным людям следует подавлять. Поскольку сексуальные функции в норме осуществляются парно, реабилитация при инволюционном синдроме должна начинаться с установления факта наличия благорасположенной сексуальной партнерши.

Абсолютная бесперспективность и абсурдность каких бы то ни было «лечебных» рекомендаций при отсутствии сексуальной партнерши совершенно очевидны, однако мы многократно убеждались, что врачи различных специальностей упорно назначали медикаментозные и физиотерапевтические средства на протяжении долгих месяцев и лет, несмотря на то, что у пациента не было сексуальной партнерши. Сексопатолог не может ограничиться формальной констатацией) существования сексуальной партнерши. Поскольку при инволюционном синдроме вследствие изначальной пубертатной дефицитарности и кумулировавшихся на протяжении жизни повреждающих внешних факторов многие элементы сексуальной констелляции оказываются-«некондиционными», сексопатологу необходимо досконально исследовать, насколько благорасположена к больному сексуальная партнерша. Первичную ориентацию в этом вопросе облегчают пункт IX шкалы СФМ и соответствующие разделы мужской карты сексологического обследования в пределах § 6 (см. с. 253—254 пропедевтиче-ской части руководства), однако во многих случаях этих сведений оказывается недостаточно и требуется беседа с женщиной. Необходимость беседы с женой пациента определяется выявлением деструктивных, психотравмирующих установок, подлежащих обязательной? коррекции (один из частных формальных показателей к этому —• величина IX пункта шкалы СФМ на уровне I и ниже).

Приглашение женщины для беседы с сексопатологом, психологически безболезненное у молодоженов, превращается при данном* синдроме в крайне деликатную акцию. Ее желательно поручать женщине — сексопатологу: супруги пациентов, дамы преклонного возраста, часто наотрез отказываются обсуждать детали интимной жизни-с молодым мужчиной, даже облаченным в белый халат. К сожалению, в рамках действующей по Приказу № 920 Минздрава СССР провизорной регламентации (один сексопатолог на 500 ООО или 1 ООО ООО населения) обеспечить наличие в штате женщины-сексопатолога удается не везде. Еще более серьезные трудности возникают при сексопедической коррекции: в большинстве случаев приходится изменять установившиеся поведенческие стереотипы, расширять диапазон приемлемости, оживлять и даже у некоторых индивидуумов впервые культивировать элементы сексуальной игры. Существенную помощь в этой работе могла бы оказать санитарно-просветительная литература, но в большинстве своем она крайне примитивна, не содержит ничего, кроме запугивания и неуклюже маскируемых проповедей, а отдельные исключения из этого адресованы обычно воспитателям, подросткам или молодоженам. Популярные материалы, рассчитанные на читателей старшего возраста, буквально единичны [423, 81].

Первым конкретным воздействием, которое должно стать постоянным, систематическим с первых же дней, независимо от наличия •сексуальной партнерши, является система мероприятий, направленная на обеспечение биохимического фундамента адаптации. Поскольку суть инволюционного синдрома составляет изначальная задержка пубертатного развития, эти мероприятия в принципе идентичны мероприятиям, описанным при указанной патологии (см. с. 242). Однако тотальная перестройка всей формулы метаболизма путем систематических тренировок, составляющая основу реабилитации молодых мужчин с первичной задержкой пубертата, наталкивается на значительные затруднения у пациентов с синдромом инволюционного снижения, поскольку у них резко ограничены пределы функциональных нагрузок. В связи с этим активация адаптационно-энергетических механизмов через мышечный аппарат им не под силу. Из числа больных прежде всего отбирают тех, кто в прошлом имел серьезную спортивную подготовку, и при отсутствии противопоказаний советуют возобновить интенсивные тренировки с целью восстановления спортивной формы. У остальных пациентов на фоне систематических двигательных и дыхательных упражнений умеренной интенсивности (К. Динейка, 1966) предпринимают перестройку уровней реактивности путем применения адаптогенов (см. 2.4.1.3).

Физические упражнения вне зависимости от их интенсивности должны выполняться ежедневно; медикаменты назначают курсами, длительность которых зависит от препарата и индивидуальной реактивности организма, а начало приурочивается к естественным спадам реактивности (к концу зимы и весной) либо к ее снижению вследствие инфекций и т. п.

Если сексологическая симптоматика ограничивается единичными гиперфункциональными симптомами, свидетельствующими о значительной резистентности организма (например, только ускорением эякуляций), то лекарств лучше не назначать, ограничиваясь поливитаминными препаратами типа декамевита профилактически в периоды сезонных спадов резистентности. При сексологических симптомах гипофункционального круга у пациентов, обремененных ограничениями общесоматического состояния, двигательные нагрузки умеренной интенсивности следует сочетать с применением адаптогенов и их аналогов. Наконец, у ряда больных заметной компенсации специфически сексологических проявлений удается добиться применением следующей прописи:

Rp.: Sulfadimezini 0,25

Caleii pantothenates 0,01 Magnesii sulfatis Acidi aseorbinici a a 0,25

S. По 1 порошку в первой половине дня между приемами пищи

После 30-дневного курса лечения делают перерыв на 10 дней. Такие 40-дневные циклы повторяют подряд 3—4 раза.

Достигнутая биохимическая адаптация должна систематически поддерживаться, предпочтительно двигательным режимом и воздействием природных лечебных факторов.

По определению Ф. 3. Меерсона, в пожилом возрасте наибольший риск представляет именно утрата долговременной адаптации [214].

Специфическими показателями достигнутой энергетической перестройки являются повышение общей витальности (в том числе агрессивности и сексуального либидо), усиление Vorlust и Wollust, обострение оргазма, учащение спонтанных и увеличение стабильности адекватных эрекций, своеобразное «усреднение» продолжительности фрикционной стадии копулятивного цикла (при исходной ускоренной эякуляции — сдвиг в сторону замедления, при ejaculato tarda — в сторону ускорения). Один из наших пациентов, до обращения? в сексологический центр получавший по назначению уролога инъекции сустенона, не отмечал никаких изменений в сексуальных проявлениях на всем протяжении лечения (за полгода сделано 6 инъекций). После обследования в сексологическом центре этот пациент,, имевший в прошлом II спортивный разряд по плаванию, возобновил? регулярные тренировки (3 раза в неделю) и через 3 мес сократил их до 2 раз в неделю при ежедневной получасовой разминке, сочетав* мой 1—2 раза в год с приемом адаптогенов. После 2 мес регулярных тренировок у него нормализовались либидо, Vorlust, Wollust, до этого чрезмерно растянутые фрикции сократились до 1—2 мин, эякуляции стали регулярными (до этого более чем половина сношений; заканчивалась анэякуляторно), с острым оргазмом. Этот результат вне зависимости от приема адаптогенов стойко держится на протяжении 6 лет.

Особое значение в инволюционном периоде приобретает регулирование и поддержание соответствующего уровня половой активности. Если в молодом возрасте можно, а в определенных условиях в должно подавлять несвоевременные вспышки полового возбуждения» то у пожилых супругов в связи со спонтанностью большинства сек» суальных проявлений у мужчин чрезмерная щепетильность в выборе времени и условий для сношений с возрастом становится рискованной. Половое желание у большинства мужчин ундулирует — за каж-дым подъемом волны возбуждения, если оно не включается в копуля-тивный цикл, следует естественный спад, за которым следует очередной подъем. Общее количество подъемов, длительность интервалов между ними и соотношение высот отдельных волн возбуждения определяются множеством факторов, среди которых и адаптационная способность, и соотношение возбудительного и тормозного процессов, и феномен Тарханова, и возраст. В молодости интервалы укорачиваются, а высоты нарастают, но с возрастом интервалы между отдельными подъемами возрастают, а интенсивность полового желания идет на спад. Если пожилые супруги не были готовы или сочли несвоевременным первое, второе и третье хотение и успешно их подавили,, то четвертое может вообще не наступить. Услужливая природа ускорит возрастную тенденцию, направленную на полное и необратимое исключение половой активности из реестра свойственных данному индивидууму жизненных проявлений. Супругам приходится отказываться от некоторых сложившихся ритуалов и проявлять гибкость в изменении укоренившихся сексуальных стереотипов, связанных прежде всего со временем, местом и т. п. (только перед сном, только в спальне, только после ванны и много других «только»). Обоим супругам, особенно жене, необходимо более чутко, отзывчиво и оперативно реагировать на сексуальные проявления мужа.

В рамках общей установки на поддержание оптимального уровня половой активность длительность интервалов между половыми актами в значительной мере определяется клиническим вариантом синдрома; при экзальтационном варианте показано укорочение интервалов, при ретардационно-анэякуляторном их следует несколько удлинить. Наряду с этим при названных вариантах могут использоваться такие нейрогуморальные механизмы, как воздействие на пороги эякуляторной реакции ацидотического или алкалитического сдвига, вызываемые произвольной регулировкой дыхания: ускоренное семяизвержение успешно задерживается гипервентиляцией (глубокое форсированное дыхание при приближении момента семяизвержения), сочетаемой с урежением фрикций, при ретардации ускорению семяизвержения способствует задержка дыхания на фазе максимального выдоха.

Прогноз. Катамнез (от 4 до 12 лет) при стержневом синдроме инволюционного снижения и дезинтеграции половых проявлений у -больных, лечившихся во Всесоюзном научно-методическом центре по вопросам сексопатологии, свидетельствует о высокой общей эффективности реабилитационного комплекса: стойкое выздоровление получено у 28,5% пациентов, улучшение со стабилизацией на приемлемых для обоих партнеров формах и уровнях сексуальных проявлений— у 57,2%, не удалось добиться положительных сдвигов у 7,3% и у 7% в катамнезе произошло дальнейшее ухудшение сексуальных проявлений. В двух последних группах отсутствие положительных результатов четко определялось утратой привычного сексуального партнера (смерть или разрыв отношений). Этот же фактор выступал (однако намного реже) и в других группах в качестве одной из самых омрачающих прогноз и затрудняющих реабилитацию детерминант. Заключение нового союза у большинства пожилых мужчин вследствие возрастающей с годами избирательности межличностных контактов и снижения возможностей приспособить свои взгляды и «тиль поведения к жизненному стереотипу другого человека оказывалось одним из самых серьезных препятствий на пути к сексуальной реабилитации.

Прогностически наиболее благоприятен экзальтационный вариант, за ним следуют вариант спокойного угасания и ретардационно-анэякуляторный; наиболее труден для реабилитации вариант ажи-тированно-невротический в связи со значительным вовлечением психической составляющей.

В судебно-экспертной практике следует учитывать специфические возрастные особенности: возможность оживления некоторых подавлявшихся на протяжении жизни сублатентных (а иногда латентных, неосознанных) аномальных и перверзных тенденций, часть которых (например, визионизм, проявляющийся, в частности, интересом к порнографии) носит явно компенсаторный характер. Однако такие тенденции во все эпохи сильно преувеличивались и драматизировались дурной обывательской традицией, и при подобных обвинениях необходимо соблюдать предельную объективность. Оптимальная тактика здесь лежит в проведении разумной границы между проявлениями терпимыми и недопустимыми, с использованием в качестве главного критерия сбалансированности индивидуальных прав личности с охраной общественных интересов.

В профилактике наряду с предотвращением пагубного воздействия мышечной гиподинамии и переедания решающее значение для сохранения половых функций в инволюционном периоде приобретает регулярность половой жизни. При абстиненциях затяжного характера (чему способствуют учащающиеся в этом возрасте заболевания то одного, то другого супруга) легко преступить критическую* черту, за которой угасание половых функций становится необратимым. Профилактика рассматриваемого синдрома не должна ограничиваться сексологическими рамками, и сохранение половой активности следует оценивать шире — в аспекте общегеронтологическом, с учетом положительной коррелятивной связи между половой активностью и продолжительностью жизни [67].