- •Кафедра химической технологии органических веществ химия и технология комплексной переработки органического сырья

- •Машиностроительно-технологический институт

- •240401.65 – Химическая технология органических веществ

- •1. Информация о дисциплине

- •Содержание дисциплины и виды учебной работы Объем дисциплины и виды учебной работы

- •1.1.1 Перечень видов практических занятий и контроля:

- •2. Рабочие учебные материалы

- •2.1. Рабочая программа (объем 200 часов)

- •Раздел 1. Процессы переработки твердых горючих ископаемых (48 часов)

- •Раздел 2. Процессы переработки нефтяного сырья (100 часов)

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •2.2.1. Тематический план дисциплины «Химия и технология комплексной переработки органического сырья» для студентов очно-заочной формы обучения

- •2.2.2. Тематический план дисциплины «Химия и технология комплексной переработки органического сырья» для студентов заочной формы обучения

- •2.4. Временной график изучения дисциплины

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Практические занятия

- •2.5.1.1. Практические занятия (очно-заочная форма обучения)

- •2.5.1.2. Практические занятия (заочная форма обучения)

- •2.5.2. Лабораторный практикум

- •2.5.2.1. Лабораторные работы (очно-заочная форма обучения)

- •2.5.2.2. Лабораторные работы (заочная форма обучения)

- •2.6. Рейтинговая система оценки знаний Базисные рейтинг-баллы равны 100, в том числе:

- •Практические и лабораторные занятия, контрольная работа

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект лекций Введение

- •Раздел 1. Процессы переработки твердых горючих ископаемых

- •Коксование каменных углей

- •1.2. Газификация твердых горючих ископаемых

- •Перспективы развития процесса

- •Подземная газификация

- •Основные свойства твердых горючих ископаемых, влияющие на их газификацию

- •Раздел 2. Процессы переработки нефтяного сырья

- •2.1. Первичные процессы переработки нефти

- •2.2. Вторичные процессы переработки нефти

- •2.2.1. Термические процессы

- •2.2.2. Термокаталитические процессы

- •2.2.3. Гидрогенизационные процессы

- •Промышленное оформление гидрокрекинга

- •Раздел 3. Основные направления переработки природных и попутных газов

- •3.1. Природный газ.

- •3.2. Попутные газы

- •Заключение

- •3.3. Учебное пособие

- •3. 4. Глоссарий (краткий словарь терминов)

- •3.5. Методические указания к выполнению лабораторных работ Техника безопасности при работе в химической лаборатории Общие правила работы в химической лаборатории

- •Лабораторная работа № 1

- •1.1. Определение плотности пикнометрическим методом

- •1.2. Определение кислотности

- •Определение кислотности бензинов, лигроинов, керосинов и дизельных топлив

- •Лабораторная работа № 2

- •2.1. Качественный метод определения воды в маслах

- •2.2. Количественные методы определения воды

- •2.3. Определение содержания механических примесей

- •Выбор величины навески для разных нефтепродуктов

- •2.4. Определение содержания золы

- •2.5. Качественное определение водорастворимых кислот и щелочей

- •Лабораторная работа № 3

- •3.1. Определение кинематической вязкости в капиллярных вискозиметрах

- •Аппаратура

- •3.2. Определение показателя преломления

- •Лабораторная работа № 4

- •4.1. Определение содержания непредельных углеводородов

- •4.2. Определение йодного числа

- •Лабораторная работа № 5

- •5.1. Метод анилиновых точек.

- •5.2. Определение содержания ароматических углеводородов весовым способом

- •Лабораторная работа № 6

- •Определение содержания влаги

- •Определение выхода летучих веществ

- •Определение содержания серы

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Задания на контрольную работу и методические указания к ее выполнению

- •Задания на контрольную работу

- •Вариант 12

- •Вариант 17

- •Тест № 2

- •Тест № 3

- •Правильные ответы на тренировочные тесты промежуточного контроля

- •4.3. Итоговый контроль Вопросы к экзамену

- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 5

3.2. Определение показателя преломления

При переходе из одной среды в другую падающий луч света отклоняется от своего первоначального направления, т. е. преломляется, вследствие изменения скорости распространения света. С изменением угла падения меняется и угол преломления, но отношение синуса угла падения к синусу угла преломления сохраняется постоянным. При переходе луча света из пустоты или воздуха в оптически более плотную среду имеем:

sin α / sin β = n.

Это отношение называется показателем преломления или коэффициентом рефракции. Его величина характеризует оптическую плотность среды. Величина показателя преломления зависит от длины волны падающего света и от температуры определения. Поэтому в символе показателя преломления необходимо указывать температуру и условное буквенное обозначение длины волны источника света. В обычных анализах чаще всего определение проводят при температуре 20 °С и на солнечном свету, что соответствует длине волны желтой линии спектра паров натрия λ = 589 нм (589 • 10-9 м) и условно обозначается индексом D (n20d).

Определение показателя преломления проводится на приборах рефрактометрах при температуре 20 °С. В основе определения лежит соотношение между показателем преломления и углом полного внутреннего отражения α1:

n = 1 / sin α1.

Это соотношение справедливо для случая перехода луча света из среды оптически более плотной (стекло призмы) в среду оптически менее плотную (испытуемая жидкость), так как в данном случае:

sin α / sin β = 1/ n.

Углом полного внутреннего отражения называется такой угол падения, при котором луч скользит по поверхности раздела двух сред, т. е. угол β = 90°, а sin β = 1. Угол α = α1 ; sin α1 = 1/ n или n = 1/ sin α1.

Следовательно, измеряя угол α1, можно непосредственно определить показатель преломления испытуемой жидкости. Этот принцип положен в основу конструкции рефрактометров.

Основная оптическая часть прибора состоит из двух призм: осветительной и измерительной. Обе призмы сложены по гипотенузе, а между ними находится тонкий слой испытуемой жидкости. Лучи света, пройдя через осветительную призму и преломившись на границе жидкость-стекло, попадут в измерительную призму. При полном внутреннем отражении лучи света попадут в зрительную трубу. При этом одна половина светового поля будет освещена, а вторая останется темной. Это явление наблюдается в окуляре рефрактометра.

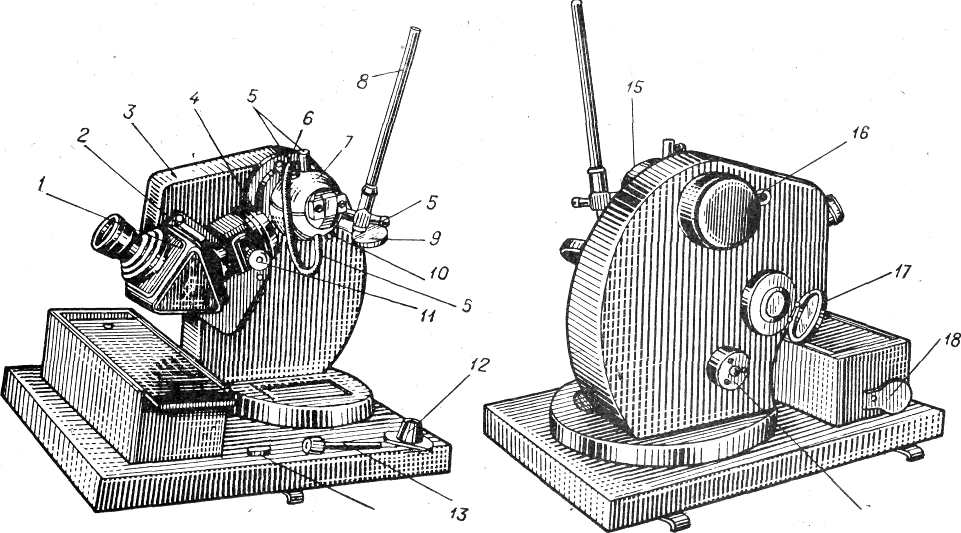

Рис. 3 . Внешний вид рефрактометра ИРФ-22:

1 – зрительная труба с отсчетным устройством; 2 – фланец; 3 – корпус; 4 – барабан со шкалой; 5 – штуцеры; 6 – шланг; 7 – измерительная головка; 8 – термометр; 9, 17 – зеркало для подсвечивания жидкости и шкалы; 10, 18 – крышка; 11, 19 – маховичок; 12 – диафрагма; 13 – ключ; 14 – котировочная пластина; 15 – окно; 16 – стопорный винт зеркала

Подготовка прибора

Две большие бутыли с тубусами устанавливают: одну, с водой, имеющей температуру 20 °С, выше рефрактометра, а другую, без воды – ниже его. С помощью резиновых шлангов обе бутыли соединяют с рубашкой рефрактометра и винтовым зажимом регулируют скорость подачи воды. Бутыли желательно заменять термостатом, который значительно упростит подачу воды и обеспечит стабильное поддержание выбранной температуры.

Перед работой необходимо убедиться в правильности показаний рефрактометра. Для проверки прибора используют дистиллированную воду при температуре 15, 20 и 30 °С или стеклянную пластинку с известным показателем преломления, причем перед каждым измерением пластинку переставляют в приборе.

Если отсчеты по шкале прибора совпадают с показателем преломления воды или пластинки или отличаются от них не более чем на 0,0001, то прибор пригоден к работе. В противном случае по шкале прибора устанавливают необходимый отсчет и, поворачивая ключом винт с четырехгранной головкой, подводят границу раздела к точке пересечения нитей. После этого прибор подготовлен к работе.

Методика определения

Откидывая

верхнее полушарие, протирают поверхности

призмы мягкой тряпочкой, смоченной

бензином или спиртом, и наносят на

нижнюю призму 1-2 капли испытуемого

образца. Опускают полушарие и наблюдают

в окне равномерное распределение

жидкости по поверхности призмы. Зеркало

устанавливают так, чтобы источник света

через окно равномерно освещал верхнюю

призму. Открывают ставню зеркала,

освещают шкалу показателя преломления

и наблюдают ее в окуляре. При этом с

помощью маховичка, вращая его, находят

границу раздела света и тени. Затем,

вращая маховичок, добиваются

исчезновения окрашенности. Снова,

осторожно поворачивая маховичок, более

точно

Откидывая

верхнее полушарие, протирают поверхности

призмы мягкой тряпочкой, смоченной

бензином или спиртом, и наносят на

нижнюю призму 1-2 капли испытуемого

образца. Опускают полушарие и наблюдают

в окне равномерное распределение

жидкости по поверхности призмы. Зеркало

устанавливают так, чтобы источник света

через окно равномерно освещал верхнюю

призму. Открывают ставню зеркала,

освещают шкалу показателя преломления

и наблюдают ее в окуляре. При этом с

помощью маховичка, вращая его, находят

границу раздела света и тени. Затем,

вращая маховичок, добиваются

исчезновения окрашенности. Снова,

осторожно поворачивая маховичок, более

точно

совмещают границу раздела с перекрестием.

Рис

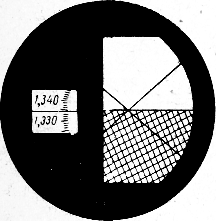

4. Поле зрения трубы рефрактометра.

В этих условиях в окуляре трубы отчетливо видна линия границы, крест, деления шкалы и ее штрихи (рис. 4 ). Целые, десятые, сотые и тысячные доли значения показателя преломления отсчитывают по шкале, а десятитысячные доли отсчитывают на глаз. Отсчет производят 2-3 раза с точностью до 0,0002 и каждый раз отмечают температуру воды. Из полученных отсчетов выводят среднее значение показателя преломления и температуры воды. Если температура воды во время определения отличалась от 20 °С, то в найденный показатель преломления ntd следует внести поправку по формуле:

n20d = n td + ( t - 20). 0,00035,

где t – температура воды, °С;

0,00035 — средняя поправка для показателя преломления масел

при изменении температуры на 1 °С.

По окончании работы призмы следует протереть мягкой тряпочкой, смоченной бензином, просушить, проложить бумагой и закрыть.