- •Кафедра химической технологии органических веществ химия и технология комплексной переработки органического сырья

- •Машиностроительно-технологический институт

- •240401.65 – Химическая технология органических веществ

- •1. Информация о дисциплине

- •Содержание дисциплины и виды учебной работы Объем дисциплины и виды учебной работы

- •1.1.1 Перечень видов практических занятий и контроля:

- •2. Рабочие учебные материалы

- •2.1. Рабочая программа (объем 200 часов)

- •Раздел 1. Процессы переработки твердых горючих ископаемых (48 часов)

- •Раздел 2. Процессы переработки нефтяного сырья (100 часов)

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •2.2.1. Тематический план дисциплины «Химия и технология комплексной переработки органического сырья» для студентов очно-заочной формы обучения

- •2.2.2. Тематический план дисциплины «Химия и технология комплексной переработки органического сырья» для студентов заочной формы обучения

- •2.4. Временной график изучения дисциплины

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Практические занятия

- •2.5.1.1. Практические занятия (очно-заочная форма обучения)

- •2.5.1.2. Практические занятия (заочная форма обучения)

- •2.5.2. Лабораторный практикум

- •2.5.2.1. Лабораторные работы (очно-заочная форма обучения)

- •2.5.2.2. Лабораторные работы (заочная форма обучения)

- •2.6. Рейтинговая система оценки знаний Базисные рейтинг-баллы равны 100, в том числе:

- •Практические и лабораторные занятия, контрольная работа

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект лекций Введение

- •Раздел 1. Процессы переработки твердых горючих ископаемых

- •Коксование каменных углей

- •1.2. Газификация твердых горючих ископаемых

- •Перспективы развития процесса

- •Подземная газификация

- •Основные свойства твердых горючих ископаемых, влияющие на их газификацию

- •Раздел 2. Процессы переработки нефтяного сырья

- •2.1. Первичные процессы переработки нефти

- •2.2. Вторичные процессы переработки нефти

- •2.2.1. Термические процессы

- •2.2.2. Термокаталитические процессы

- •2.2.3. Гидрогенизационные процессы

- •Промышленное оформление гидрокрекинга

- •Раздел 3. Основные направления переработки природных и попутных газов

- •3.1. Природный газ.

- •3.2. Попутные газы

- •Заключение

- •3.3. Учебное пособие

- •3. 4. Глоссарий (краткий словарь терминов)

- •3.5. Методические указания к выполнению лабораторных работ Техника безопасности при работе в химической лаборатории Общие правила работы в химической лаборатории

- •Лабораторная работа № 1

- •1.1. Определение плотности пикнометрическим методом

- •1.2. Определение кислотности

- •Определение кислотности бензинов, лигроинов, керосинов и дизельных топлив

- •Лабораторная работа № 2

- •2.1. Качественный метод определения воды в маслах

- •2.2. Количественные методы определения воды

- •2.3. Определение содержания механических примесей

- •Выбор величины навески для разных нефтепродуктов

- •2.4. Определение содержания золы

- •2.5. Качественное определение водорастворимых кислот и щелочей

- •Лабораторная работа № 3

- •3.1. Определение кинематической вязкости в капиллярных вискозиметрах

- •Аппаратура

- •3.2. Определение показателя преломления

- •Лабораторная работа № 4

- •4.1. Определение содержания непредельных углеводородов

- •4.2. Определение йодного числа

- •Лабораторная работа № 5

- •5.1. Метод анилиновых точек.

- •5.2. Определение содержания ароматических углеводородов весовым способом

- •Лабораторная работа № 6

- •Определение содержания влаги

- •Определение выхода летучих веществ

- •Определение содержания серы

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Задания на контрольную работу и методические указания к ее выполнению

- •Задания на контрольную работу

- •Вариант 12

- •Вариант 17

- •Тест № 2

- •Тест № 3

- •Правильные ответы на тренировочные тесты промежуточного контроля

- •4.3. Итоговый контроль Вопросы к экзамену

- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 5

3.1. Определение кинематической вязкости в капиллярных вискозиметрах

Приборы для определения вязкости называются вискозиметрами. Чаще всего для определения кинематической вязкости используют стеклянные вискозиметры, в которых испытуемая жидкость протекает через капиллярные трубки определенного диаметра. Отмечая время протекания жидкости через капилляр, можно вычислить ее вязкость по формуле:

η = πpr4τ/8LV,

где р – давление, при котором происходит истечение жидкости из капилляра;

г – радиус капилляра; L – длина капилляра;

V – объем жидкости, протекающей через капилляр;

τ – время истечения жидкости в объеме V.

При определении кинематической вязкости жидкость протекает через капилляр под давлением собственного веса, которое можно подсчитать, зная высоту столба жидкости h и ее плотность ρ, так как

р = ghρ,

где g – ускорение силы тяжести.

Переписывая формулу Пуазейля с подстановкой значения р и деля обе части уравнения на ρ, получаем выражение для кинематической вязкости υ:

η/ ρ = υ = πghr4τ/8LV.

Учитывая, что величины h, г, L и V имеют постоянное значение для данного вискозиметра, можно обозначить:

πghr4/8LV = C,

тогда:

υ = С τ или С = υ/ τ .

Величина С называется постоянной вискозиметра. Она не зависит от температуры, а зависит только от геометрических размеров V вискозиметра.

Для определения постоянной вискозиметра пользуются эталонными жидкостями с известной кинематической вязкостью υэ. Замеряя на данном вискозиметре время истечения эталонной жидкости τэ, определяют постоянную вискозиметра С (в сСт/с):

С = υэ /τ..

На каждом вискозиметре имеются обозначения: тип стекла, номер, диаметр капилляра и дата изготовления. Кроме того, вискозиметр снабжается паспортом, в котором указана его постоянная.

Аппаратура

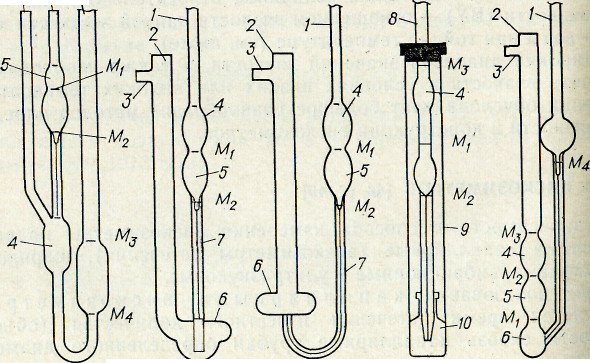

В зависимости от прозрачности нефтепродукта и уровня его вязкости следует применять вискозиметры указанных ниже конструкций:

- для измерения вязкости прозрачных жидкостей при температурах выше нуля – вискозиметр ВПЖ-1;

- для измерения вязкости прозрачных жидкостей при любых температурах – вискозиметры ВПЖ-2 и типа Пинкевича;

- для измерения вязкости непрозрачных жидкостей – вискозиметр ВНЖ;

- для измерения вязкости малых количеств (не более 1 мл) прозрачных жидкостей – микровискозиметр ВПЖМ.

Все эти вискозиметры изготавливаются с капиллярами различных диаметров, величина которых резко сказывается на значении постоянной вискозиметра С. В каждом наборе имеется по девять вискозиметров, диаметр которых изменяется от 0,34 до 4,5-5,1 мм, что соответствует изменению С от 0,003 до 30 сСт/с.

Для поддержания строго постоянной температуры во время определения применяют термостатирующие устройства, в которые помещают вискозиметры. Для определения вязкости при температуре выше 0 °С необходим жидкостной термостат объемом не менее 2 л с прозрачными стенками или окнами. Термостат должен быть оборудован механической мешалкой, электрообогревом и терморегулятором.

Для определения вязкости при 0 оС и при отрицательных температурах применяют прозрачный цилиндрический термос. Допускается также при отсутствии термостатирующих устройств применять высокие химические стаканы. Для использования при низких температурах стакан изолируют асбестом с прорезями для наблюдения. В зависимости от температуры определения для термостатирования применяют различные жидкости.

Необходимо также иметь выверенные термометры и секундомеры. Термометр укрепляют в термостате или в стакане с помощью держателя таким образом, чтобы его резервуар оказался примерно на уровне середины капилляра вискозиметра при его окончательной установке. Точность поддержания выбранной температуры имеет большое значение. Поэтому надо подбирать такие термометры, у которых шкала на нужном уровне была бы погружена в жидкость. Если это условие нарушается, то необходимо вводить поправку на выступающий столбик ртути (или спирта):

∆t = kh (t1 – t2),

где k – 0,00015 для ртутного термометра и 0,001 для спиртового;

h – высота столбика ртути или спирта, выступающего над жидкостью, выраженная в градусах шкалы термометра;

t1 – температура определения вязкости, °С;

t2 – температура окружающего воздуха вблизи середины выступающего столбика ртути или спирта, измеряемая другим термометром, °С.

Положительная поправка вычитается, а отрицательная прибавляется к температуре, замеряемой в жидкости термостата. Поддержание выбранной температуры проводят с учетом этой поправки.

В зависимости от прозрачности исследуемой жидкости и температуры, при которой следует проводить определение вязкости, выбирают один из указанных выше типов вискозиметров.

Диаметр капилляра вискозиметра подбирается таким, чтобы время истечения жидкости составляло не менее 200 с.

Подготовка аппаратуры и проведение определения

Выбранный вискозиметр тщательно промывают последовательно бензином, этиловым спиртом и сушат продуванием чистым нагретым воздухом или в сушильном шкафу. Если вискозиметр был сильно загрязнен, то его предварительно отмывают хромовой смесью и водой и сушат промывкой спиртом или ацетоном и продувкой теплого воздуха.

Испытуемый нефтепродукт в случае необходимости фильтруют от воды и механических примесей. Набор пробы нефтепродукта в вискозиметры разной конструкции проводят различно.

Пробу в вискозиметр ВПЖ-1 (рис. 2) набирают через трубку 1 с помощью воронки так, чтобы уровень жидкости установился между метками М3 и М4. На концы трубок 2 и 3 надевают резиновые трубки, причем первая из них должна быть снабжена краном и резиновой грушей, а вторая — краном.

Для набора пробы в вискозиметры ВПЖ-2 и типа Пинкевича (рис. 2) на отводную трубку 3 надевают резиновую трубку. Затем, зажав пальцем колено 2, переворачивают вискозиметр и опускают колено 1 в сосуд с нефтепродуктом. С помощью резиновой груши засасывают нефтепродукт в вискозиметр до метки М2. При этом необходимо следить, чтобы в капилляре и расширениях 4 не образовывалось пузырьков воздуха, разрывов и пленок. В тот момент, когда уровень нефтепродукта достигнет метки М2, вискозиметр вынимают из сосуда с нефтепродуктом и быстро переводят в нормальное положение. Снимают резиновую трубку с отводной трубки. Обтирают внешнюю сторону колена 1 и надевают на него резиновую трубку.

Подготовленные вискозиметры с пробой нефтепродукта с помощью штатива и держателей устанавливают в строго вертикальном положении в подготовленный заранее термостатирующий сосуд. При этом вискозиметры нужно закреплять так, чтобы верхнее расширение 4 оказалось в жидкости термостата. В термостате устанавливают необходимую температуру с точностью ±0,1°С и выдерживают до проведения отсчетов вискозиметр при выбранной температуре 15 мин.

Засасывают грушей жидкость в колено 1 примерно до одной трети высоты расширения 4. Под давлением собственного веса жидкость начнет протекать из колена 1 через капилляр в колено 2. Точно в тот момент, когда уровень жидкости достигнет метки М1, включают секундомер и останавливают его точно в тот момент, когда уровень жидкости достигнет метки М2. Время, отмеченное по секундомеру, записывают. Определение времени истечения жидкости через капилляр повторяют несколько раз. Число параллельных замеров устанавливается в зависимости от времени истечения: пять измерений при времени истечения от 200 до 300 с; четыре – при времени истечения от 300 до 600 с; три – при времени истечения выше 600 с. При проведении отсчетов необходимо следить за постоянством температуры и за тем, чтобы в расширениях вискозиметров не образовывалось пузырьков воздуха.

ВПЖ-1 ВПЖ-2 Пинкевича ВПЖМ ВНЖ

Рис.2. Вискозиметры стеклянные капиллярные

1, 2 – колена прибора; 3 – отводная трубка; 4-6 – расширения (резервуары); 7 – капилляр; 8 – пипетка; 9 – пробирка-муфта; 10 – приемник; М – метка

Для расчета кинематической вязкости определяют среднее арифметическое время истечения из проведенных отсчетов. Учитывать можно только те отсчеты, которые отличаются не более чем на ±1,2-2,5 % от среднего арифметического в зависимости от температуры определения. Кинематическую вязкость испытуемого нефтепродукта при температуре tυt (в сСт) вычисляют по формуле:

υt = Cτt gК /980,7,

где C – постоянная вискозиметра, сСт/с;

τt – среднее арифметическое учитываемых отсчетов времени истечения жидкости, с;

g – ускорение силы тяжести в месте измерения вязкости, см/с2;

980,7 — нормальное ускорение силы тяжести, см/с2;

К – коэффициент, учитывающий изменение гидростатического напора жидкости в результате расширения ее при нагревании; для вискозиметров ВПЖ-2 и типа Пинкевича:

К = 1 + 0,000040 ∆t,

где ∆t – разность между температурой нефтепродукта при заполнении вискозиметра и его температурой при определении вязкости.

Поправки, вносимые в расчетную формулу и зависящие от g и К, незначительны. Поэтому при измерениях вязкости можно дробь gК/980,7 принимать за единицу.